■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その273・4月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約613万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『明治出版史上の金港堂』 稲岡 勝

2. 『古書古書話』 荻原魚雷

3.増補改訂版『日本アナキズム運動人名事典』 川口秀彦

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(221)】━━━━━━━━━

『明治出版史上の金港堂』

稲岡 勝

金港堂と聞いて明治時代の巨大出版社と言える人は何人いるだろう

か。相当な出版通でも《最古最大の教科書肆》と知る人は余りいな

いだろう。それもその筈金港堂は完全に忘れ去られた存在で、従来

の近代出版史では業界伝説の対象でしかなかったのである。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4806

稲岡勝(いなおか・まさる)

1943年、上海生まれ。すぐ近くに商務印書館があった。早稲田大学

政治学科および図書館短期大学別科卒業、1972年から東京都立図書

館勤務。1999年から都留文科大学国文学科教授情報文化担当、専攻

は明治の出版文化史。10年勤めて退職後は図書館、文書館、古書展

に通い埋もれた出版者を手掘り中。執筆予定としては「教科書トラ

スト帝国書籍の成立と崩壊」、また山梨県の地方新聞『甲陽新報』

(印刷は内藤伝右衛門)も取りあげたいテーマである。

『明治出版史上の金港堂 社史のない出版社「史」の試み』

著者・編者 稲岡 勝 皓星社刊 価格 8,000円+税

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/kinkodo/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(222)】━━━━━━━━━

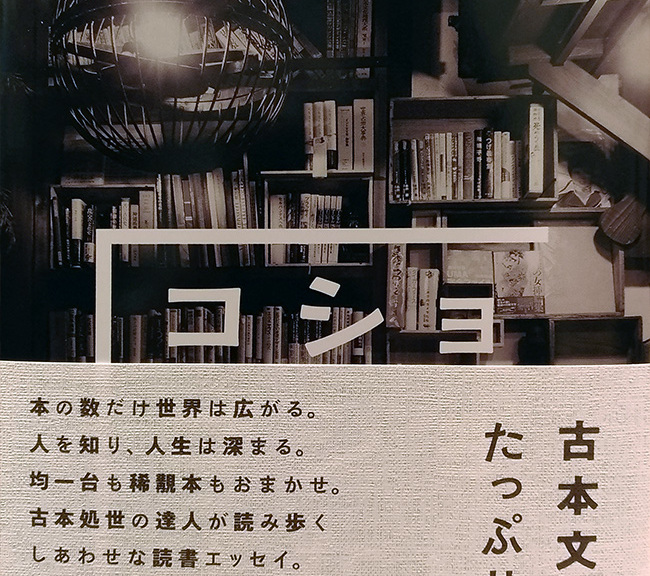

『古書古書話』

荻原魚雷

『小説すばる』二〇〇八年一月号から二〇一八年三月号まで十年ち

ょっと「古書古書話」という見開き二頁のエッセイを連載していた。

十年ちょっと分なので、四百六十頁超??わたしがこれまで出した本

の中ではいちばん分厚いです。ただし一篇一篇は短い文章なのでパ

ラパラ読むには適しているのではないでしょうか。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4812

荻原 魚雷(おぎはら ぎょらい)

1969年、三重県鈴鹿市(東海道庄野宿)生まれ。1989年秋から高円

寺(青梅街道)に在住。著書に『古本暮らし』『閑な読書人』(晶文社)、

『活字と自活』『書生の処世』『日常学事始』(本の雑誌社)、

『本と怠け者』(ちくま文庫)。編著に梅崎春夫著『怠惰の美徳』など。

町の歴史と文学館を二本柱に街道をたどる「街道文学館」を連載中。

http://www.webdoku.jp/column/gyorai_kaidou/

『古書古書話』 荻原魚雷 著

本の雑誌社 定価:2,376円(税込)好評発売中!

http://www.webdoku.jp/kanko/page/9784860114275.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

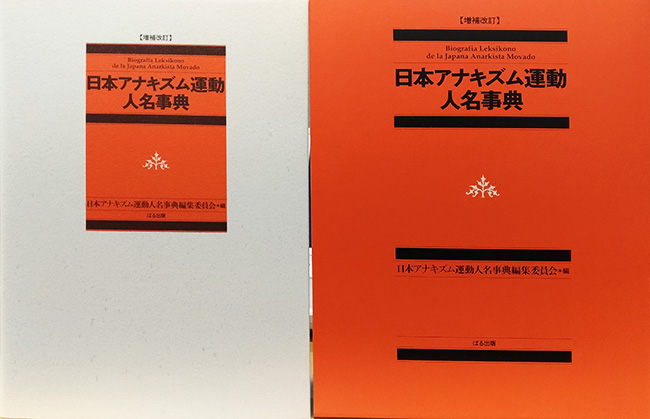

増補改訂版『日本アナキズム運動人名事典』

同書編集委員 川口秀彦

(古書 りぶる・りべろ)

2004年に本事典の元版を刊行した時の立項者数は三千余名。それ

でもジャンルを絞った人名事典としては少なくないのだろうが、今

回の増補改訂版の立項者数は六千余名。これがまず本書の特長であ

る。 とはいえ、日本にアナキストが三千ないし六千人いたという

ことを主張している事典ではない。書名を「アナキスト」ではなく

「アナキズム運動」としているからなしえた幅広く多彩な人名の収

録、これが本事典の特色である。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4819

『増補改訂 日本アナキズム運動人名事典』

日本アナキズム運動人名事典編集委員会編

ぱる出版 定価:32,000円+税 好評発売中!

http://pal-pub.jp/?p=5131

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『雑誌渉猟日録 関西ふるほん探検』 高橋輝次

皓星社 価格:2,000円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/zassisyouryou/

『新・よくわかる出版流通のしくみ 2019-20年版』

メディアパル発行 頒価540円(本体500円+税) 好評発売中!

https://www.mediapal.co.jp/book/519/index.html

古本乙女の独り言③

愛しの古本との共同生活、その喜びと葛藤

カラサキ・アユミ

古本乙女の独り言② はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4681

五文庫連携展示

東京・神奈川の五つの特殊文庫で東洋の叡智に触れる千年の旅

──知の宝庫をめぐり、珠玉の名品と出会う 特殊文庫の古典籍

大東急記念文庫(五島美術館)・慶應義塾大学三田キャンパス

(斯道文庫)・東洋文庫・静嘉堂文庫・金沢文庫と「五文庫連携

展示 特殊文庫の古典籍」と題して、同時期に書物に関する展覧会

を連携して開催します。

詳しくは

https://www.gotoh-museum.or.jp/classic.html をご覧下さい。

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

4月~5月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年5月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその273 2019.4.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================