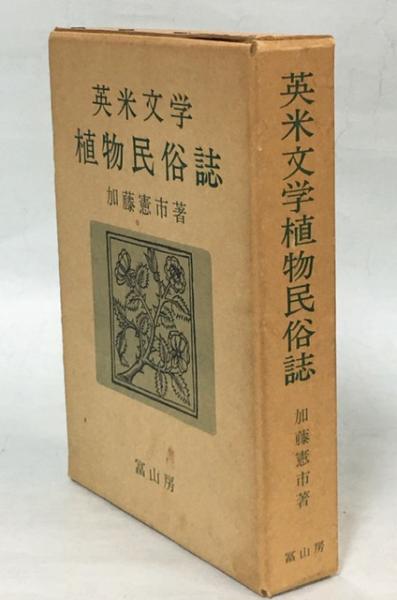

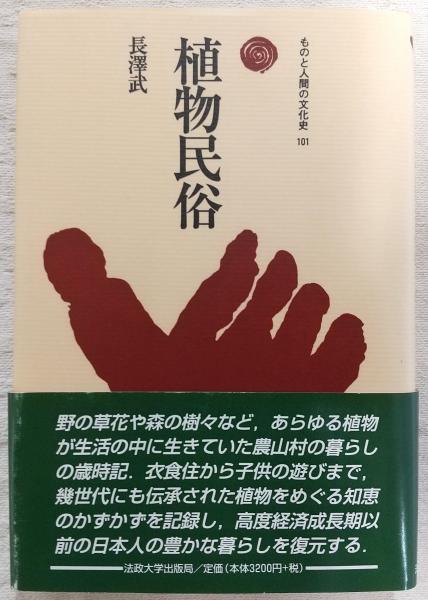

キーワード「植物民俗」の検索結果

京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町97

岡山県倉敷市昭和

神奈川県川崎市麻生区早野

東京都文京区本郷

岡山県倉敷市昭和

所沢市史 上下、史料(7冊)、地誌、社寺、文化財・植物、民俗

東京都文京区本郷

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F

東京都千代田区神田神保町

北海道札幌市東区北二十六条東七丁目

岐阜県岐阜市問屋町

東京都葛飾区立石

北海道札幌市北区北8条西5丁目

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

大阪府東大阪市善根寺町

この商品は他サイト併売品です。稀に売り切れの場合がございますので予めご了承ください。

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

静岡県静岡市葵区南沼上

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

大阪府大阪市中央区船場中央

東京都千代田区神田神保町

原始古代史料・中世史料・近世史料1、2・近代史料1、2・現代史料・地誌・文化財植物・民俗・社寺・通史上下

東京都千代田区神田神保町

福岡県福岡市城南区南片江

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都小金井市本町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

長崎県諫早市目代町 526-4

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都千代田区神田神保町

東京都青梅市成木8-33-

東京都千代田区神田神保町

千葉県八千代市高津東

東京都世田谷区上祖師谷

東京都千代田区神田神保町

沖縄県宜野湾市真栄原

東京都八王子市東町

東京都大田区中馬込

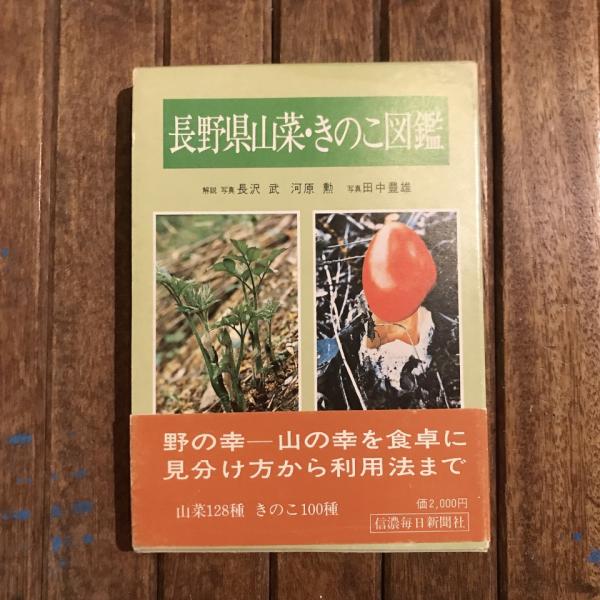

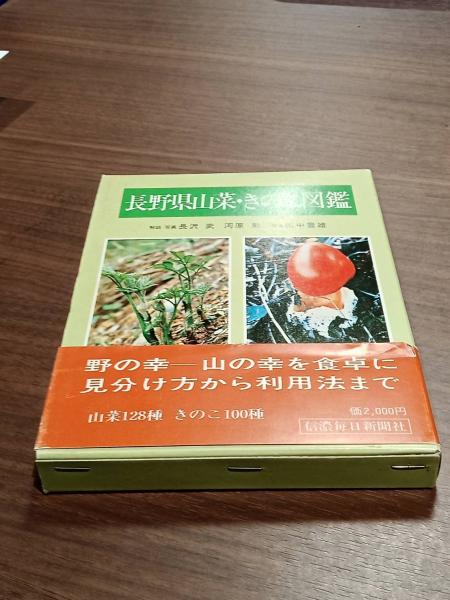

【除籍本】昭和54年重版。ページ三方に汚れ有。カバー全体に軽い汚れ、背部分下部に2cm×3cm程度の切り取り、上下に破れ有。背、裏表紙に図書館管理用シール貼付、扉、後ろ見返しに蔵印、貸出カード用ポケット貼付有。図書館からの除籍本です。通読には問題ありませんが、上記ご了承の上お買い上げ下さい。送付の際に「除籍証明書」(コピー)をお付けします。

東京都千代田区神田神保町

長崎県諫早市目代町 526-4

高知県高知市福井町

岡山県倉敷市中島

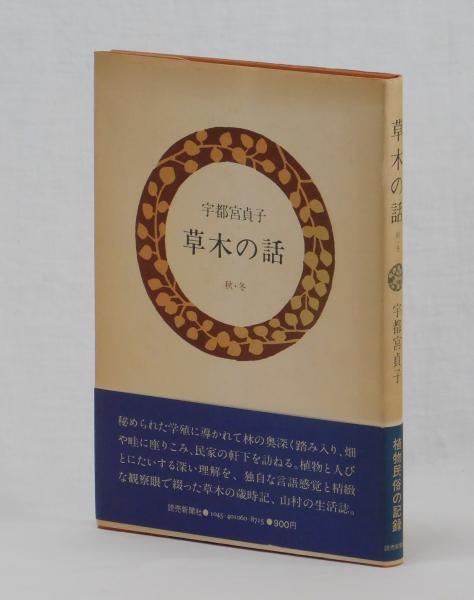

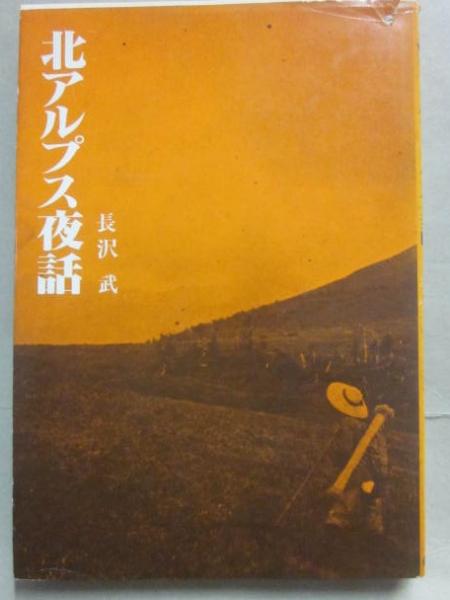

カバーヒラや背などヤケ、帯ヤケ、天ヤケ、小口少シミ、地少ヤケなどがあります。本文は良好です。

精緻な観察眼で綴った草木の秋と冬の歳時記。山村の生活誌。

東京都八王子市中野上町

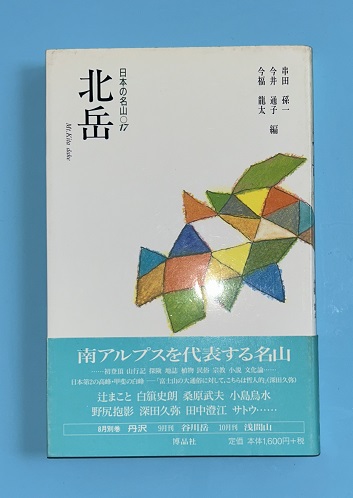

北岳 <日本の名山 / 串田孫一, 今井通子, 今福龍太 編 17>

岩手県一関市山目字立沢

東京都杉並区大宮

東京都八王子市東町

世界探検史 人類の歴史は、未知の大地や秘境に挑む「探検の歴史」であった。個々の探検活動は、一見、いかにも探検家自身の好みによって恣意的に行われているかのようだが、よく見ると、それぞれの時代や社会の要求に応じた行動であって、個々の探検もまた「時代の落とし子」なのである。 本書は、自身も中央アジアを始め各地を踏査したシルクロード研究で著名な著者が、古代から現代に至る古今東西の探検家の足跡を網羅し、文明史の中に探検行動の意味を位置づけるユニークな人類史である。 本書によれば、世界の探検史は6つの時代に区分される。第1期は古代で、太古の人類の移動、フェニキア人の活動、アレクサンドロスの東征、張騫の西方探検、などがこの時代である。第2期は中世で、宗教的な動機からしばしば探検活動が行われ、また、アラブ人や中国人もおおいに活躍した。第3期は、ヨーロッパによるいわゆる「地理的発見時代」で、探検の動機の多くは、商業的利潤の追求だった。第4期は17-18世紀で、未知の航路や沿岸部がくまなく探検され、植民地競争が始まる。第5期は19世紀から20世紀初頭で、植民地競争が激化し、内陸部の調査、地質・動植物・民俗の調査もさかんに行われる。そして、第6期、20世紀には、最後に残された極地、内陸アジア、アフリカ奥地まで解明され、さらに深海や宇宙の探検へと進出しつつあり、探検家は記録を求めて研究探検の領域に入っていく。

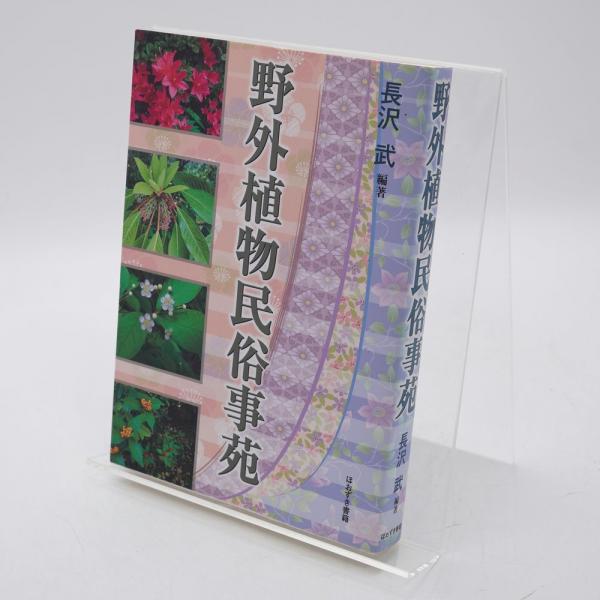

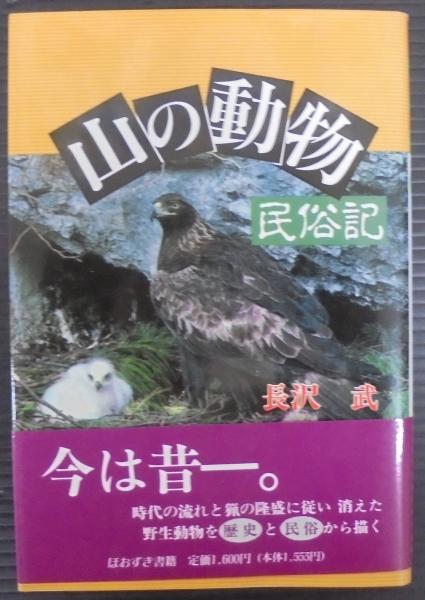

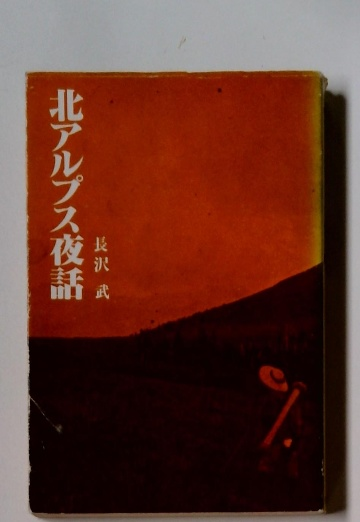

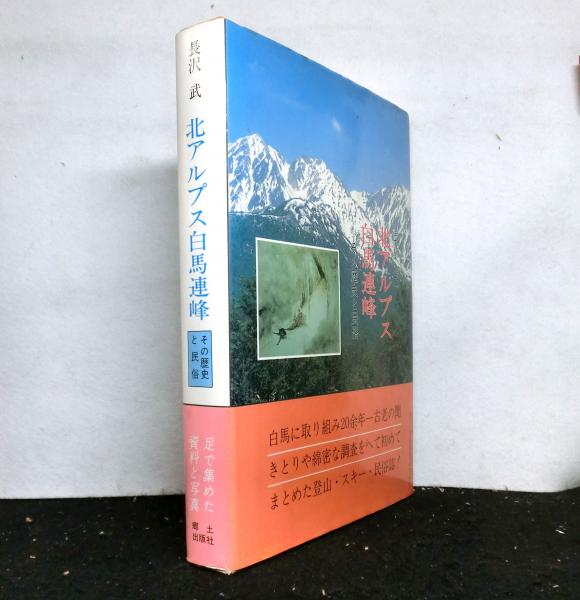

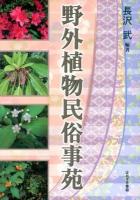

著者名「長澤武」の検索結果

秋田県秋田市大町

愛知県刈谷市桜町

東京都新宿区下落合

長野県茅野市本町

北海道札幌市北区北8条西5丁目

東京都江戸川区上篠崎

北海道札幌市北区

大阪府東大阪市善根寺町

この商品は他サイト併売品です。稀に売り切れの場合がございますので予めご了承ください。

京都府向日市寺戸町西野

京都府向日市寺戸町西野

長崎県諫早市目代町 526-4

高知県高知市福井町

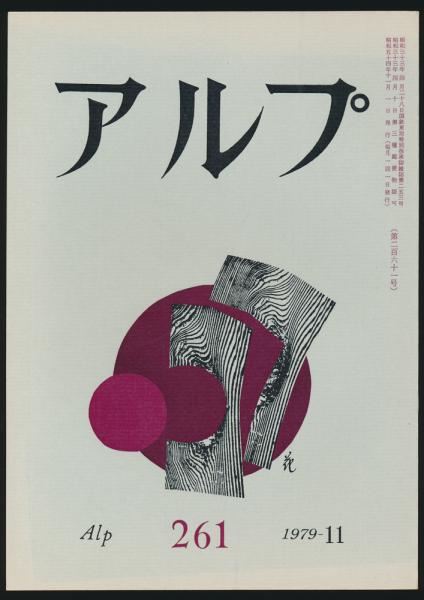

山村民俗の会 あしなか 第188号 飛騨・宮川村の小祠堂にみる木彫仏 青木自由治 京都北山の山名・地名考 坂井久光子 鹿打ち神事 田中義廣 北アルプスにおける雨乞い習俗とその伝承 長沢武

高知県高知市神田

飛騨・宮川村の小祠堂にみる木彫仏 青木自由治

京都北山の山名・地名考 坂井久光子

鹿打ち神事 田中義廣

北アルプスにおける雨乞い習俗とその伝承 長沢武

表紙構成・小野洸

ゆうメール215円での発送です。

大阪府大阪市北区浪花町

広島県広島市西区東観音町

長野県諏訪市末広

千葉県八千代市高津東

福岡県福岡市城南区南片江

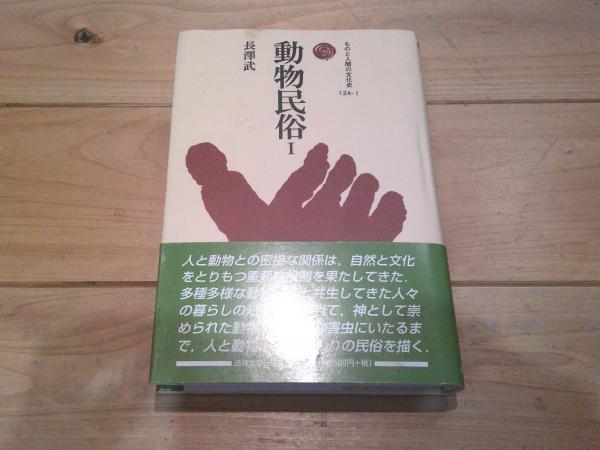

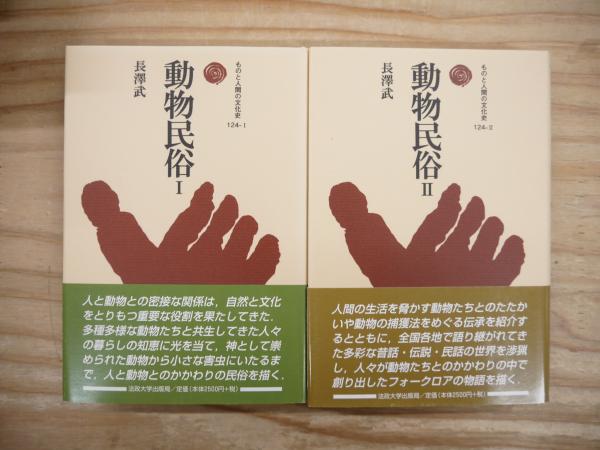

動物民俗 Ⅰ・Ⅱ巻揃 <ものと人間の文化史 124-1,2>

宮城県仙台市青葉区本町

東京都青梅市成木8-33-

佐賀県佐賀市新栄西

宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上11-33

福岡県福岡市城南区南片江

東京都練馬区石神井町

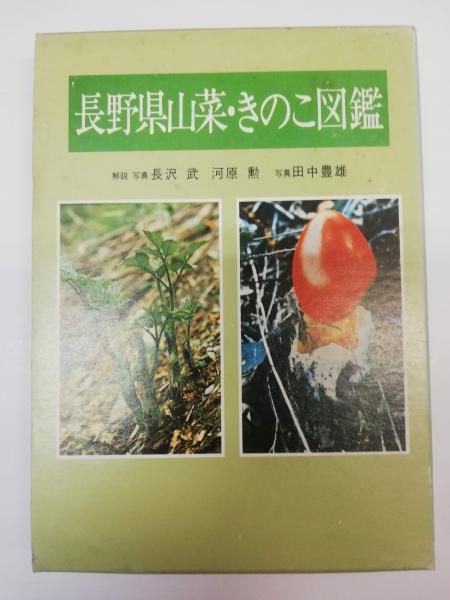

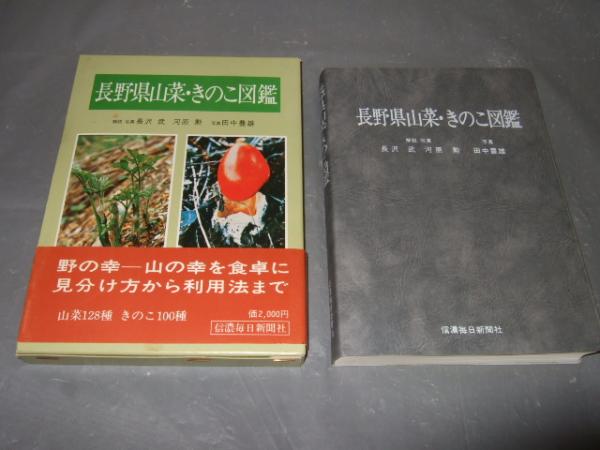

長野県山菜・きのこ図鑑、山菜の栽培と村おこし ―信州山菜の風土と技術―

千葉県野田市清水

東京都品川区戸越

大阪府大阪市北区天神橋

装画 時雨の色/岩見禮花

山のとびら ひぐれ/村上巌

シプトンとハント/島田巽

仙元峠晩秋/横山厚夫

わたしの”雪白き山”/楠目高明

写真 連作 穂高新雪/三宅修

月夜とムキタケ/山下喜一郎

詩 山のアニマ/関根隆

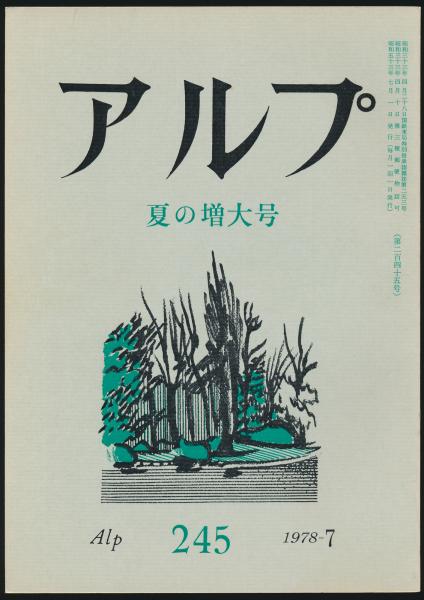

晩秋山の幸雑記/長沢武

少ヤケ、本文良好

グラシン紙包装にてお届け致します。

東京都品川区戸越

大阪府大阪市北区天神橋

版画 水と木/城所 祥

山のとびら 八ヶ岳≪榊原正剛・画≫

邂逅の山/手塚宗求

白高地沢/大井 正

イワカガミ/三門昭彦

写真 連作 鹿島槍ヶ岳、三つの顔/近藤辰郎

幻の登頂記録発見記/長沢 武

雲上高原/宇都宮貞子

スイス山村のビフテキ/大森久雄

尾崎さんと復活祭/山崎栄治

少ヤケ 本文良好

グラシン紙包装にてお届け致します。

東京都品川区戸越

東京都足立区足立

北海道札幌市手稲区手稲本町

アサヒカメラ 49巻 2号 通巻369号 (1964年2月)

東京都中央区日本橋富沢町4-6 Core-46 Bldg.

ヨーロッパ64年② ノルマンジーの漁村 / 奈良原一高

日本野生動物記⑭ トド / 田中光常

本誌 奥日光大撮影会入選作品 沼辺を行く / 横井鍾爾

作品解説 トド / 田中光常

連載②写真「新・人国記」 / 木村伊兵衛

マグナムの眼㉖ 水のない国 / C・マノス

スポーツを写す フィギュア・スケート / 小久保善吉 ; 菅野喜勝

素顔の市川猿之助 / 林嘉吉

作品解説 コンスタンチン・マノスについて / 岡本一雄

≪新人≫ 「大倉舜二・男」について 批評家の発言・作者の発言 / 伊藤知巳 ; 大倉舜二

作品解説“写真は目と頭がつくっていくものまだ”マグナムの眼の連載を終って / 岡本一雄

4枚組写真コンテスト入選作品 巡業 山くずれ / 谷川和親 ; 柴田誠

≪新人≫男 / 大倉舜二

連載 カラー写真研究室 世界の旅 グラン・カナリア島の子どもたち 第3講 カラーフィルムの露光と寛容度 第4講 露光を決定するにはどうするか / 岡松健次 ; 石橋玲子 ; 沢本徳美

佐渡の旅 / 長沢武男

新撮影地をさがして② 倉吉付近 / 白井記者

ポートレート研究 / 坂爪徹也 ; 田村豊

超広角の顔 / 杉山吉良

連載 思いつくまま② / 伊奈信男

今日の写真<問題作を選ぶ> / 伊奈信男 ; 金丸重嶺 ; 渡辺義雄 ; 渡辺勉

今日の写真 がんばる煙突男 高速道路一号線 トライ寸前 楽しく“本場の味”余目の女 / 丸山和美 ; 渡部雄吉 ; 高木茂男 ; 阪本紀生 ; 飯田耕三

[ほか]

書誌カタログから探す

「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。

お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

古書追分コロニーの新着書籍

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

ジェイン・オースティン : 「世界一平凡な大作家」の肖像 <中公新書>

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分