■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第126号

。.☆.:* 通巻374・7月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━【懐かしき古書店主たちの談話】━━━━━━━━

懐かしき古書店主たちの談話 第1回

日本古書通信社 樽見博

私が日本古書通信社に入社したのは昭和54年1月である。社長の八木福

次郎は大正4年生まれの当時64歳で、かなり老人だなと思ったものだが、

いつの間にか私もその年齢を超えてしまった。当時、携帯電話は勿論、

FAXもパソコンもなく、電話機は黒のダイヤル式、印刷は活版だった。古

い東京古書会館3階の西側と東側2室が事務所で、編集室は西側の7坪

の狭い部屋。大学の部室みたいだった。窓から喫茶店世界が見え、八木

が執筆者や古書店主たちとよく話していた。そこに陣取る古書店主たち

も多く、会館に出入りする業者や即売会に来る人達を見おろしていた。

当時の古書会館には現在の8階にあるような休憩スペースはなく、喫茶店

世界が替わりを果たしていた。会館玄関を入り狭い階段を上がった奥に

管理人室があり、当時は竹之内さんご夫婦が住み込みで様々な仕事をさ

れていた。

(「全古書連ニュース」2023年5月10日 第494号より転載)

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11869

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見15】━━━━━━━━━

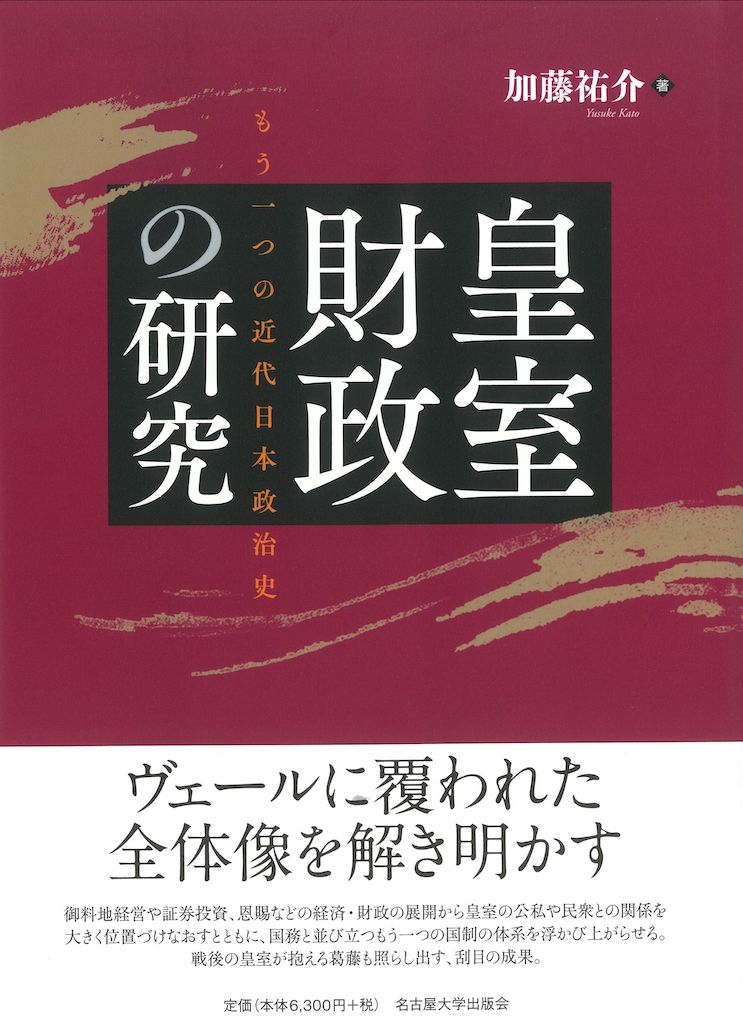

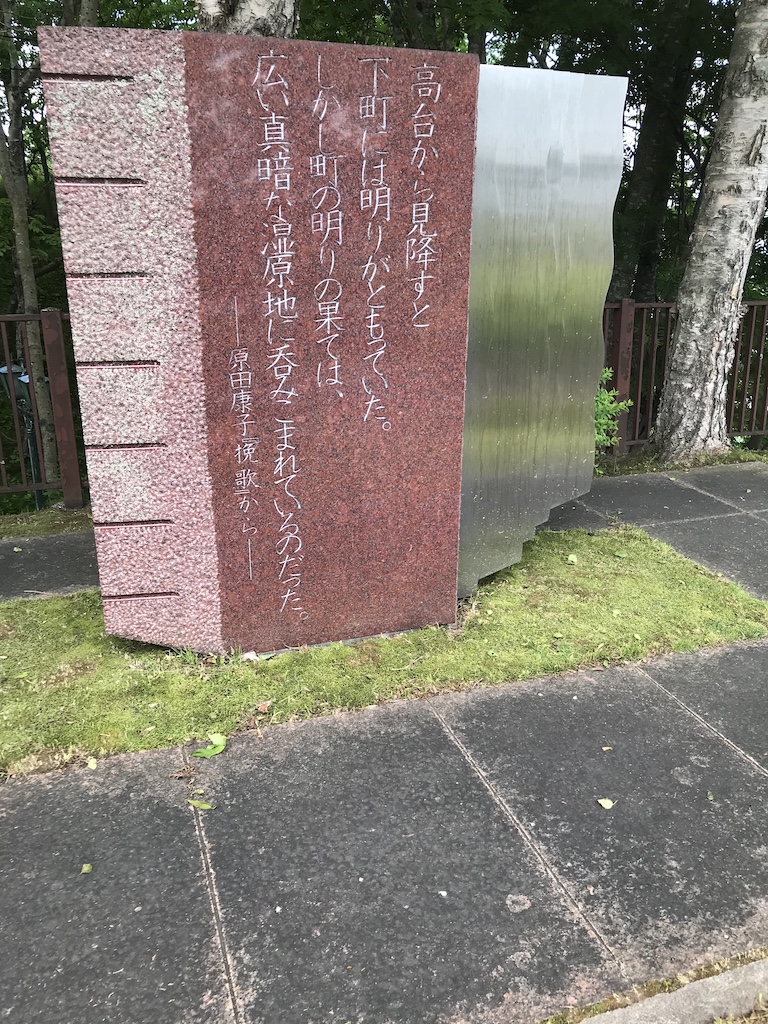

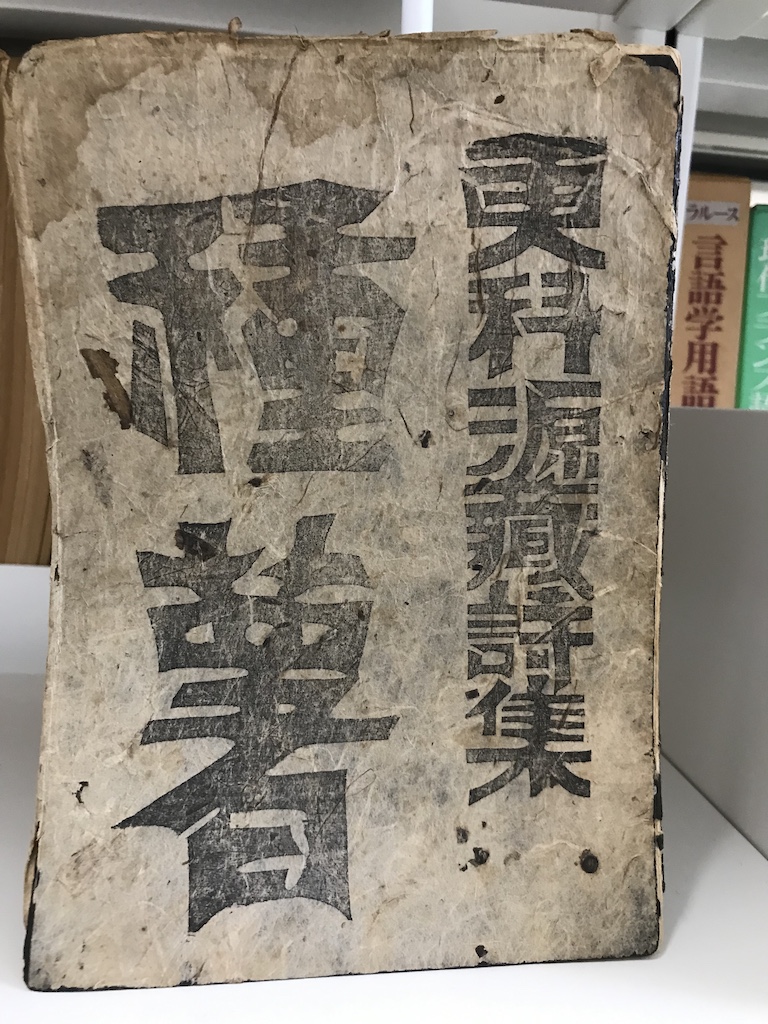

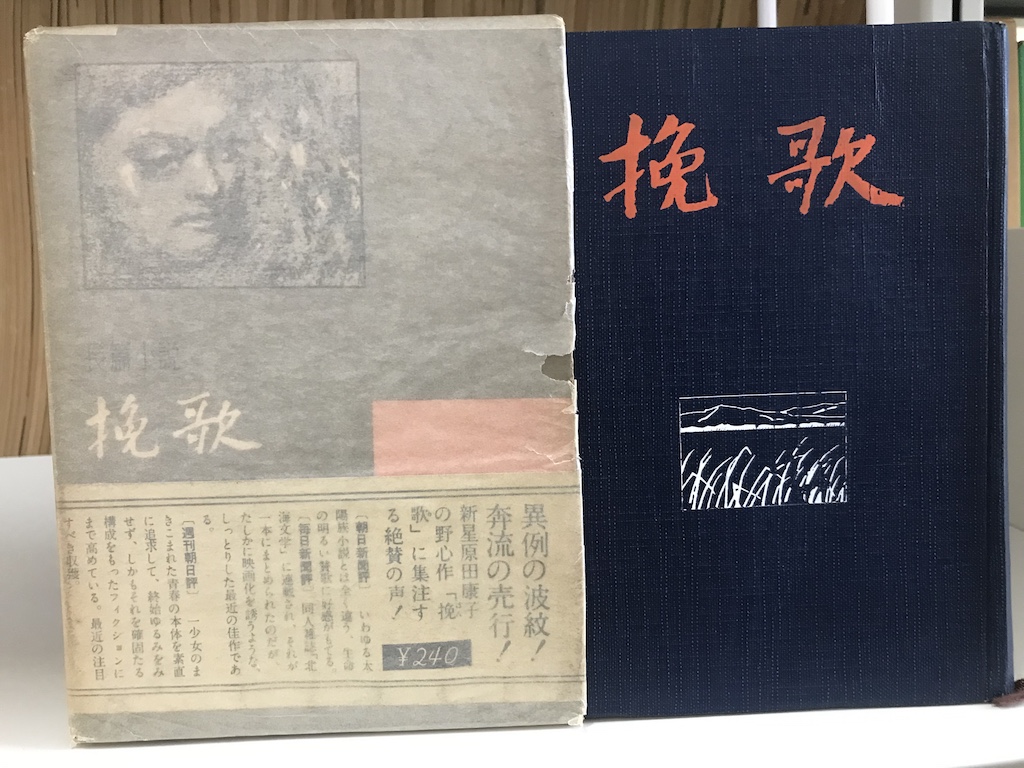

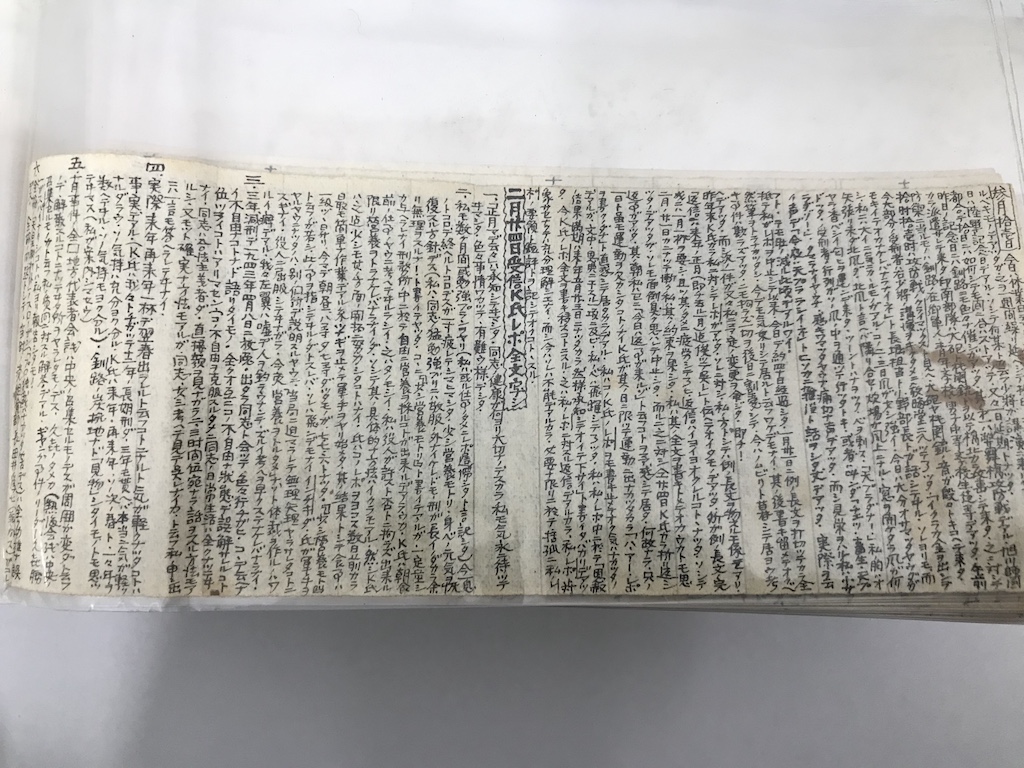

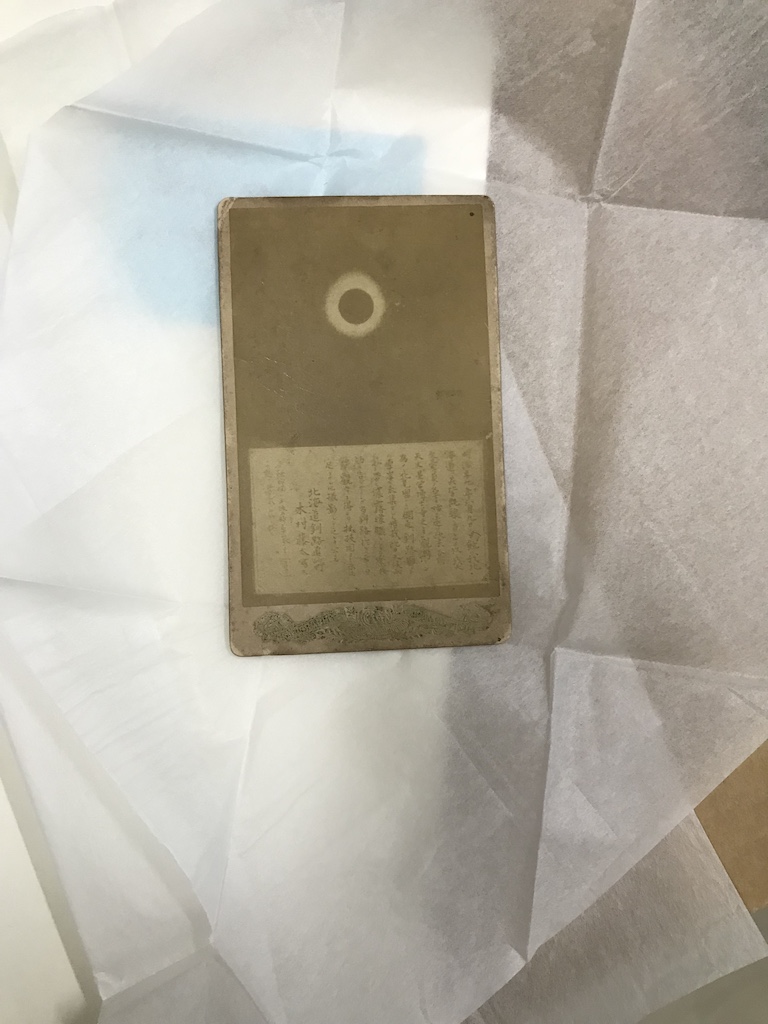

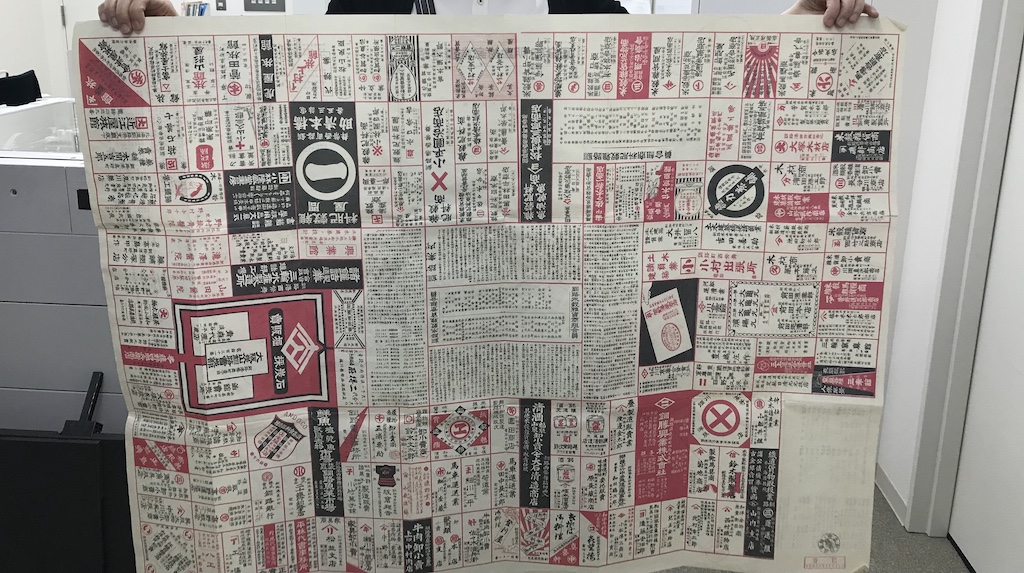

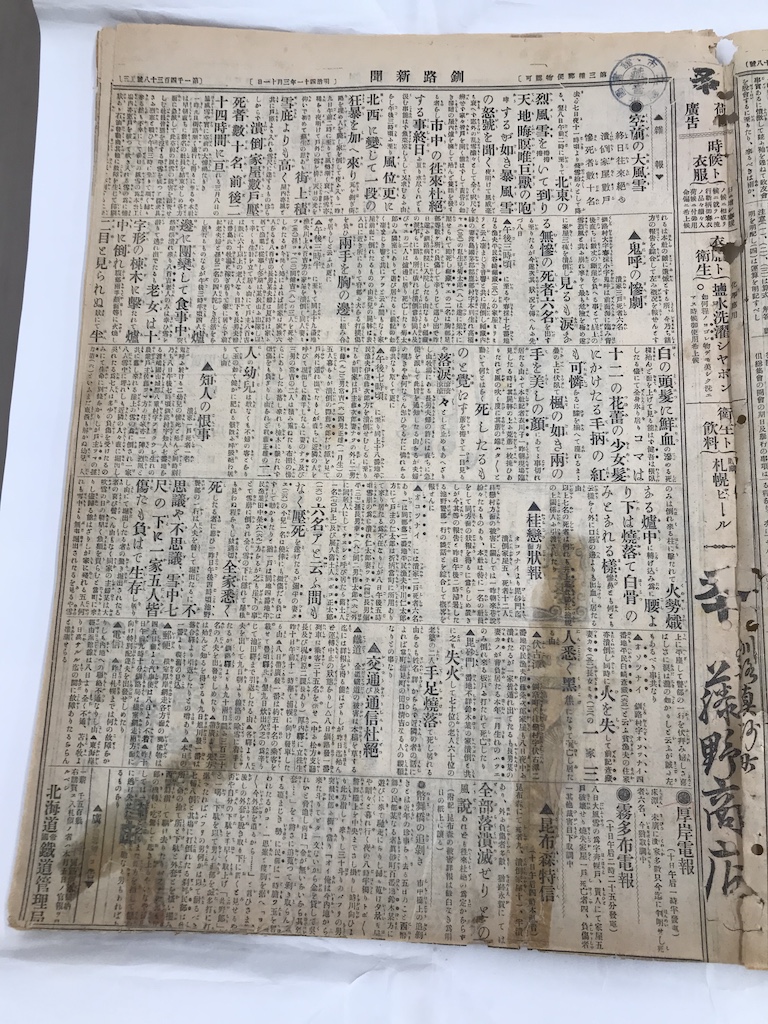

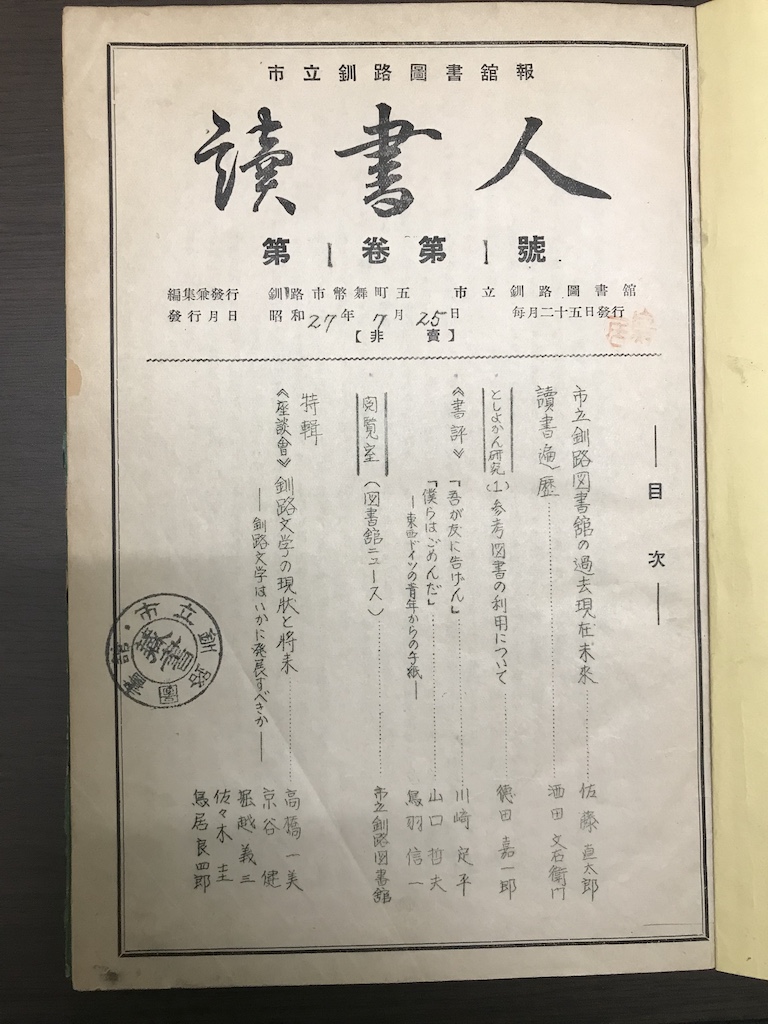

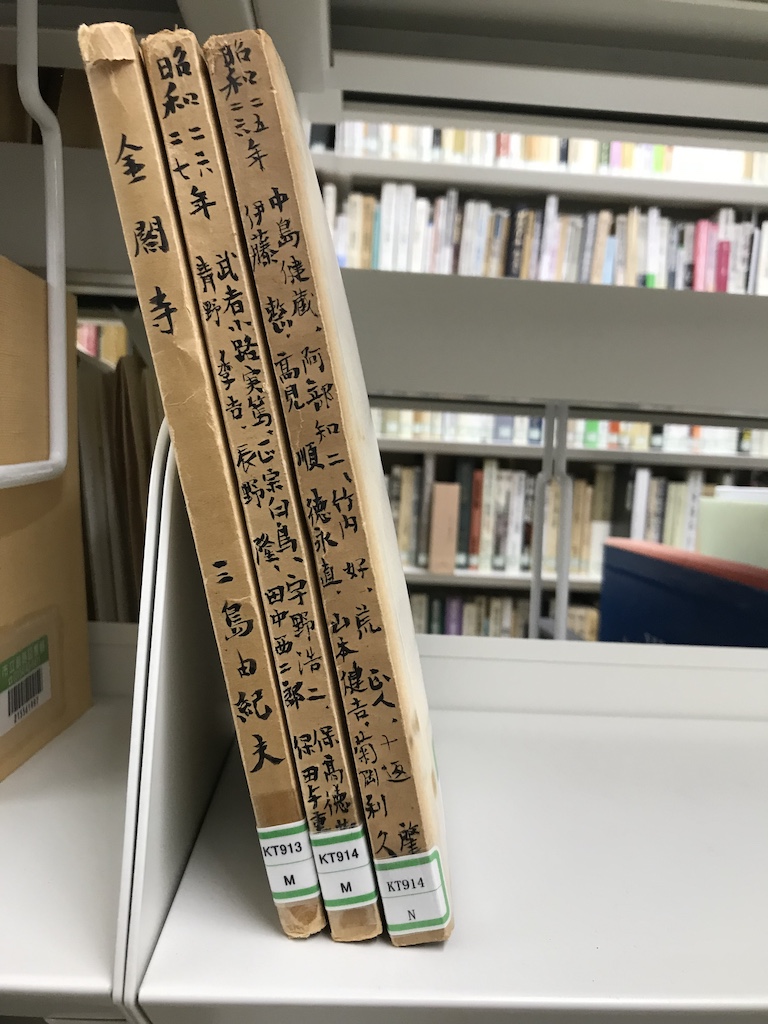

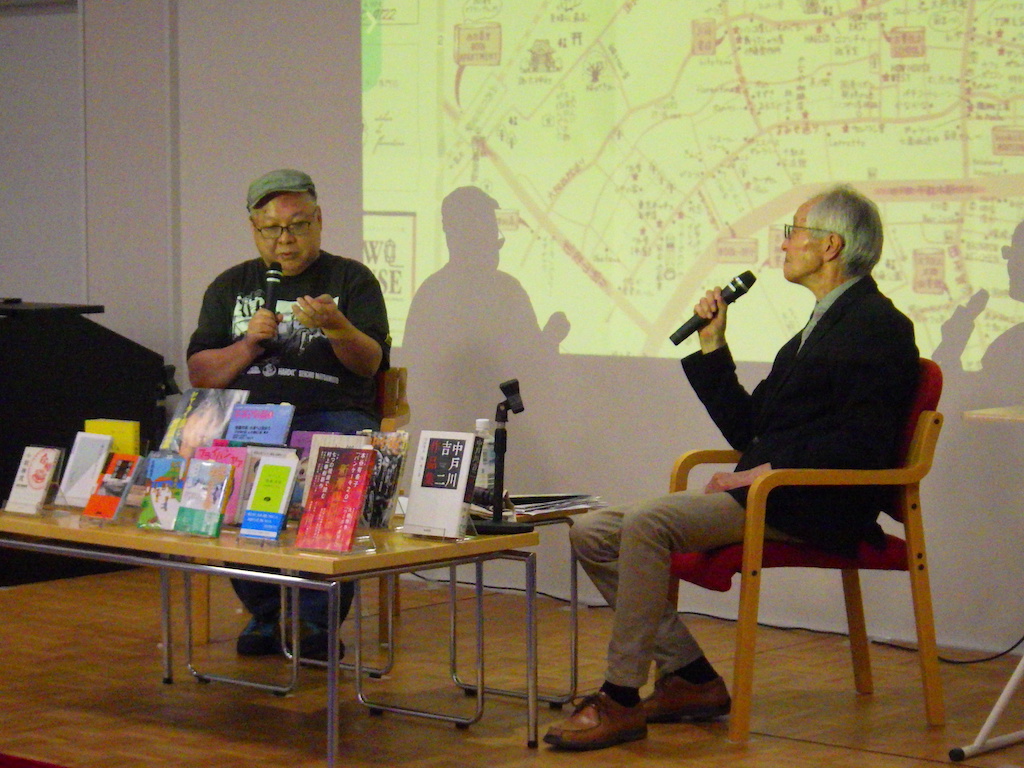

釧路市中央図書館・釧路文学館 「文学の街」の底力

南陀楼綾繁

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11888

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

釧路市中央図書館・釧路文学館

https://kushirolibrary.jp/bungakukan/

━━━━━━━━━━━【即売展のお知らせ】━━━━━━━━━━━━━

即売展「中央線はしからはしまで古本フェスタ」のお知らせ

中央線の古本屋さんが神保町にやってくる!!

7月28・29日に神保町の東京古書会館地下で「中央線はしからはしまで古本フェスタ」開催します!

中央線の古本屋さん、ベテランから催事初参加のフレッシュなお店まで36店舗。

今まで見たことの無い品揃え間違えなし!お楽しみに〜

中央線線支部HP

https://kosho-chuousenshibu.jimdofree.com/

催事HP

https://www.kosho.ne.jp/?p=783

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【7月10日~8月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

香林坊うつのみや 夏の古書市※好評につき会期延長!(石川県)

期間:2023/06/10~2023/07/23

場所:香林坊東急スクエアB1 076-234-8111

https://www.korinbo-tokyu-square.com/shopblog/detail/?cd=009724&scd=000240

------------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2023/06/22~2023/07/19

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/06/27~2023/07/18

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

マチマチ古本通り(大阪府)

期間:2023/07/07~2023/07/17

場所:アルデ新大阪(新大阪駅2階)

------------------------------

趣味の古書展

期間:2023/07/14~2023/07/15

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

第188回神戸古書即売会(兵庫県)

期間:2023/07/14~2023/07/16

場所:兵庫県古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5(阪急花隈駅西口真裏の通り)

https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

和洋会古書展

期間:2023/07/21~2023/07/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

五反田遊古会

期間:2023/07/21~2023/07/22

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

https://www.kosho.ne.jp/?p=567

------------------------------

中央線古書展

期間:2023/07/22~2023/07/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

中央線はしからはしまで古本フェスタ

期間:2023/07/28~2023/07/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=783

------------------------------

杉並書友会

期間:2023/07/29~2023/07/30

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/08/03~2023/08/03

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2023/08/03~2023/08/08

場所:さんちか三番街 さんちかホール

https://hyogo-kosho.com

------------------------------

城北古書展

期間:2023/08/04~2023/08/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)

期間:2023/08/05~2023/08/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.vintagebooklab.com/

------------------------------

特別臨時開催 倉庫会古書即売会(愛知県)

期間:2023/08/11~2023/08/13

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

第36回 下鴨納涼古本まつり(京都府)

期間:2023/08/11~2023/08/16

場所:下鴨神社 礼の森 京都府京都市左京区下鴨泉川町59

https://kyoto-koshoken.com/

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/08/11~2023/08/30

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

好書会

期間:2023/08/12~2023/08/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

好書会

期間:2023/08/12~2023/08/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国999書店参加、データ約659万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年7月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその374 2023.7.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================