懐かしき古書店主たちの談話 第1回日本古書通信社 樽見博 |

|

私が日本古書通信社に入社したのは昭和54年1月である。社長の八木福次郎は大正4年生まれの当時64歳で、かなり老人だなと思ったものだが、いつの間にか私もその年齢を超えてしまった。当時、携帯電話は勿論、FAXもパソコンもなく、電話機は黒のダイヤル式、印刷は活版だった。古い東京古書会館3階の西側と東側2室が事務所で、編集室は西側の7坪の狭い部屋。大学の部室みたいだった。窓から喫茶店世界が見え、八木が執筆者や古書店主たちとよく話していた。そこに陣取る古書店主たちも多く、会館に出入りする業者や即売会に来る人達を見おろしていた。当時の古書会館には現在の8階にあるような休憩スペースはなく、喫茶店世界が替わりを果たしていた。会館玄関を入り狭い階段を上がった奥に管理人室があり、当時は竹之内さんご夫婦が住み込みで様々な仕事をされていた。

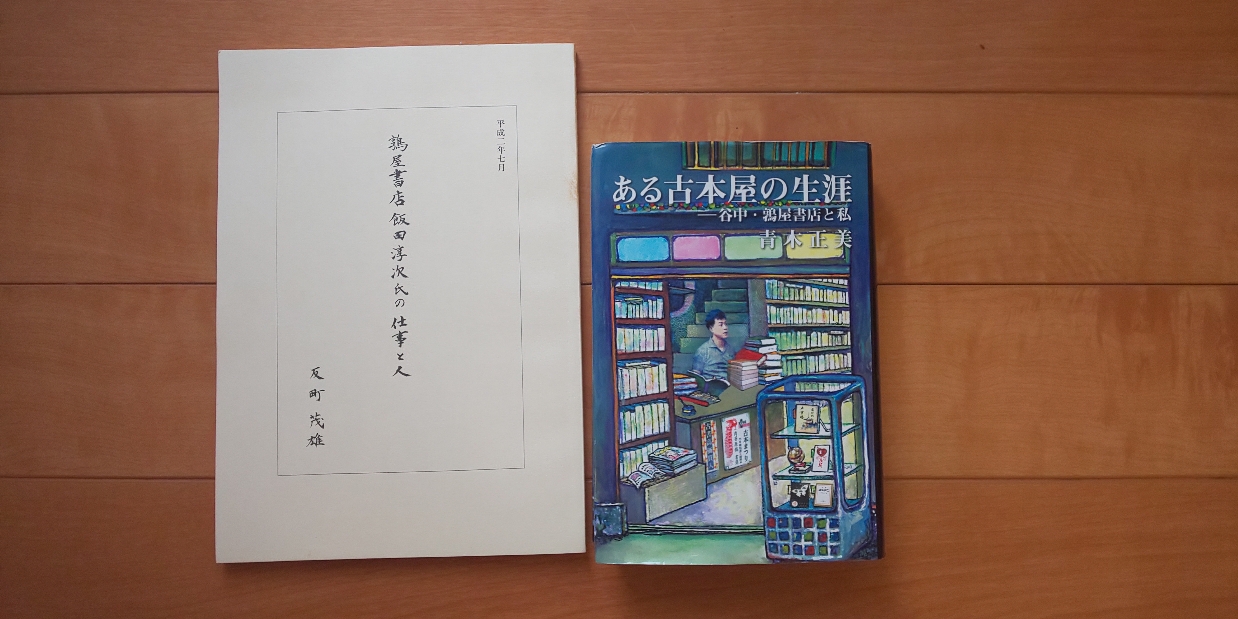

天井は高いが薄暗い地階には、弘文荘・反町茂雄氏の使用する部屋など数室の他、業者用のロッカーが並び、空いたスペースで、山の本専門の小林静生さんや、叢文閣の矢島さん、浅草のおもしろ文庫の夏目さん、江戸川区の志賀書店さんなどが将棋を指していた。交換会は1階と2階を使えたが、エレベーターは会場の外、階段の奥に一台あった。週末の古書即売会は2階が会場だから、金曜日の交換会は1階のみの使用だった。 入札会場の奥に帳場があり、経理は算盤で、その日のうちに現金で清算された。売り買いの明細はなく、ヌキは簡単なもので、売りは入札封筒の下部を切り、必要な場合は自分でリストを作成した。全てが手作業であった。当時も市場は忙しい作業であったが、まだどこかのんびりした時代であった。入札される古本も現在に比べれば量も少なく、一冊一冊が丁寧に扱われていた気がする。喫煙も自由であった。 明治古典会の終了後、鶉屋書店の飯田淳次さんを囲んで、当時は詩歌書を専門にしていた下井草書房さんや石神井書林さんなどがその日落札した古本について教えを受けている光景をよく見かけた。この三人は、本誌の目録欄の常連だったので特に印象深い記憶なのだが、当時の私は飯田さんの業績については全く知らず、この方を中心とする燭の会の目録原稿がいつも遅れがちで、会えば督促する相手が飯田さんだったのだ。バーミューダーに草履履きのイメージが強いが、いつも少し眠そうな表情をされていた。過労気味だったのか。燭の会のメンバーに現在は映画文献専門の稲垣書店中山信行さんがいて、燭の会の後を、稲垣書店さんが継承して目録掲載は107回に及んだ。2015年に、それら全部に解説を添えて複製し『一頁のなかの劇場』という私家版が刊行されている。 1989年に飯田さんは68歳で亡くなる。鶉屋さんを師とも恩人ともする青木正美さんによって、2006年に詳細な評伝『ある古本屋の生涯』(日本古書通信社)が刊行される。編集は私が担当した。この16年前、反町さんから、当時明治古典会の会長をされていた青木さんに、昭和40年からの再興明治古典会のキーマンとなった飯田さんの業績を顕彰することが強く求められていた。下町から飯田さんを抜擢したのは反町さんだった。反町さんが主宰する文車の会から平成2年(1990)に『鶉屋書店飯田淳次氏の仕事と人』という本が刊行された。青木さん司会による明治古典会メンバーの「故飯田淳次氏を偲ぶ座談会」、反町氏執筆の「飯田さんと明治古典会の事など」、「飯田コレクション売立目録」から構成されている。伝説の詩歌文学書売立とも言える、この目録(1985年)の項目には落札値と落札した業者の名前が記録された。反町氏の強い意向が反映されていた。この件が発行と同時に古書組合の規約に反するとして問題になった。その他この記念誌刊行にまつわる経緯は、やはり青木さんの著書『古書肆・弘文荘訪問記―反町茂雄の晩年』(2005・日本古書通信社)に克明に記録されている。この本も私が担当したが、青木さんは記念誌が出来る前から、樽見さん持っているといいよと、座談会ゲラのコピーなどを内緒でくれたりしていた。人生は出会いが大きな意味を持つが、反町、飯田、青木さん、この三人の出会いは、戦後復興期を背景にしたドラマをみるようである。「日本古書通信」の創刊者八木敏夫と反町氏の出会いが、大正震災後の文化復興を背景としたドラマのようであるのと似ている。売立目録への落札値と落札業者の明記の資料的価値は言うまでもない。 今、青木さんはベッドの人となってしまわれた。文章を書くことを何よりも生き甲斐とされていたが、既に読むこともままならなくなったと息子さんから伺っている。私が古書業界に入って40数年が過ぎたが、八木福次郎を別にすれば、私は青木さんから一番影響を受けてきた。 青木さんの古本屋としての凄さに対し私は畏敬の念を持ってきた。優れた古本屋がみなそうであるように、従来価値がないと見られていたものに商品としての魅力を見出していく先見性。青木さんの場合、それは戦前戦中の児童物の分野で発揮された。加えてその価格面の変動を記録し公表してきたこと。その記録することの強い思いは、商売を離れた作家自筆物の研究や業界に足跡を残した人々の顕彰に及んだ。商人として成功した古本屋は少なくないが、そうした記録を残した人は極めて少ない。私は青木さんの56冊に及んだ著書の内、9冊の編集をし、『青春さまよい日記』(1998、東京堂出版)ほか他社からの本の校正も頼まれてやっている。自伝的要素の強い著作ゆえに、編集や校正の仕事を通し青木さんの人生を私も伴走させられたような気分がある。当社の刊行と言っても、実は青木さんご自身が本の内容を決め、原稿入力や印刷屋との折衝もされており、私は修正や校正はするが、完成した本を預かり販売するケースが殆どだった。事前に入力済の原稿を示され、樽見さんが不要と思うものは全部削除するからと言われていたが、多少修正はしても大きな変更は要請していない。ただ、前記『古書肆・弘文荘訪問記』は大変気を使われた本であった。慎重を期して私が事前に原稿を読み、青木さんご自身のことが余に強く出ている多くの部分を削除して頂いた。自分のことが前面に出過ぎるとテーマがぼやけて読み難くなるのである。この本は坪内祐三さんが高く評価してくれたこともあって再版することになった。だが青木さんにとって削除は不本意だったのだと思う。それ以降しばらく事前に原稿が提示されることは無かった。再び内容的にも私が関わるようになったのは、2019年の『古書市場が私の大学だったー古本屋控え帳自選集』以降かと思う。最後の3冊『古書と生きた人生曼陀羅図』『戦時下の少年読物』『昭和の古本屋を生きる―発見、発見の七十年だった』は本当に最後の力をふり絞るようにして刊行されたもので、死力を注ぎ書き尽くされたとの思いが強い。著書を出すことに対する情熱・執念は常に驚嘆に値するものだった。 その青木さんとの長いお付き合いの中で忘れられない一言がある。2012年11月号が「日本古書通信」の通巻1000号で、一時は40数頁もあったのに減りに減ってしまった後半の古書目録欄を充実させようと、お付き合いのある古書店にお願いして40軒ほどの協力が得られた。その折、青木さんにもお願いしたのだが、青木さんは「樽見さん、わたしはもう現役ではないし、古本屋が古書目録を出すというのは、戦いのようなもので、必死の覚悟がなくては出来ないんだよ。付き合いで出すようなことは出来ない」と即答で断られた。勿論頼んだ側として落胆はしたが、青木さんらしい言葉だと思い、嫌な気持ちは起こらなかった。 青木さんにとって商いは戦いそのものだった。それは古い古書業界の慣習を破るべく生涯をかけた反町さんや、下町の古本屋から詩歌書専門店として全国に名を轟かせ今も語り継がれるまでになる飯田さんの戦いとも共通している。語弊があるかもしれないが、古書業界は震災や戦災からの復興時に最大の役割を果たして来た。三人というか彼等の同世代の古書業者は皆どこかで同じ歩みをしてきたと私は思っている。 日本古書通信の編集を通し、私はいつからか戦争とそこからの復興に古本屋として活躍された方々の話を記録したいと思うようになった。これも青木さんの影響かと思う。ちくま文庫『古本屋群雄伝』(2009)は青木さんにしか書けない名著である。それに比べ今回から古書組合機関誌に連載する拙稿は、残念ながら青木さんのようには書けない。取材記録と記憶だけで書くだけである。組合史という枠からは零れ落ちてしまう個人的な話が多くなるかと思うが、しばしお付き合い願えれば幸いである。 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |