釧路市中央図書館・釧路文学館 「文学の街」の底力【書庫拝見15】南陀楼綾繁 |

|

6月17日の朝、飛行機は釧路空港に着陸した。

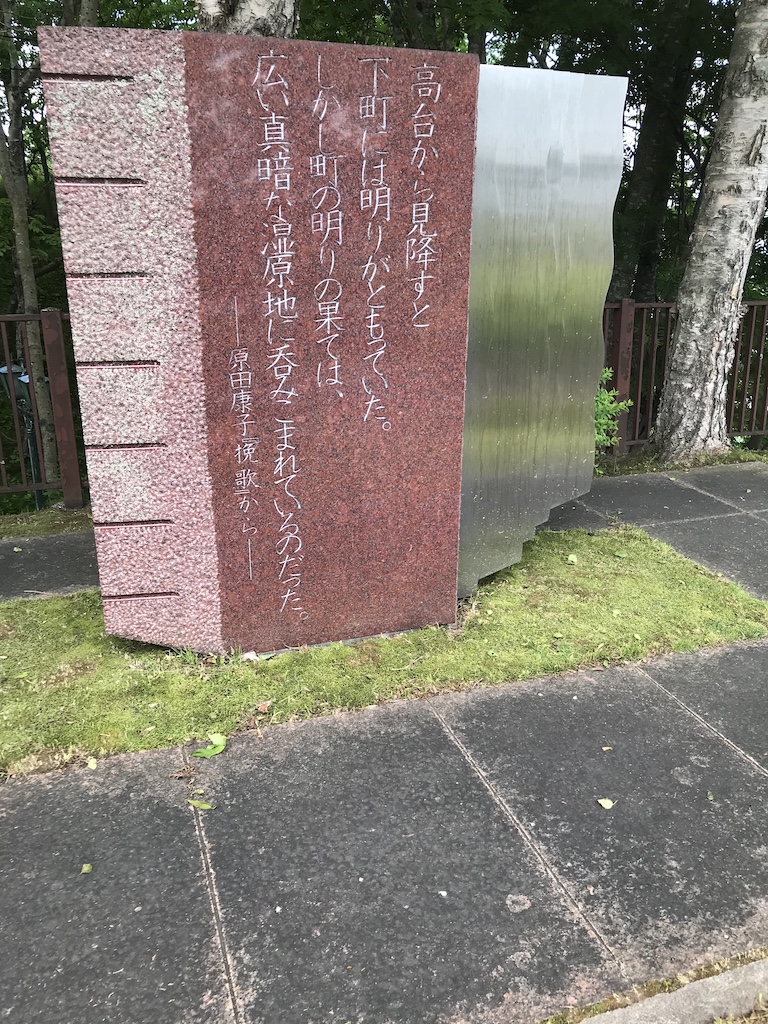

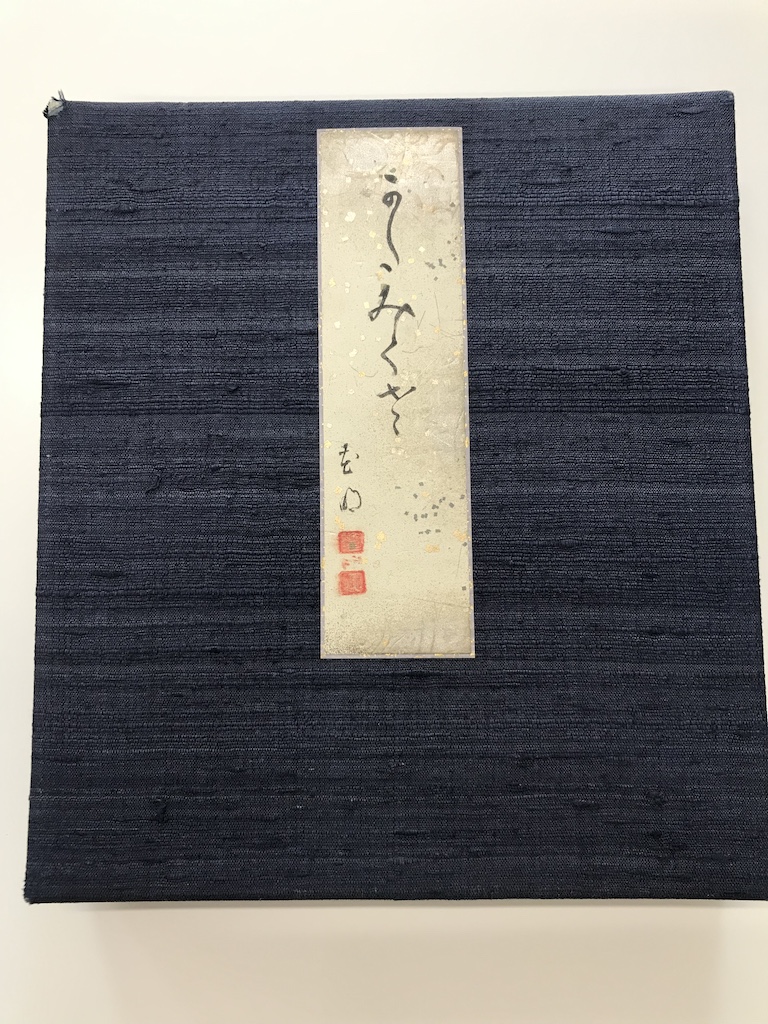

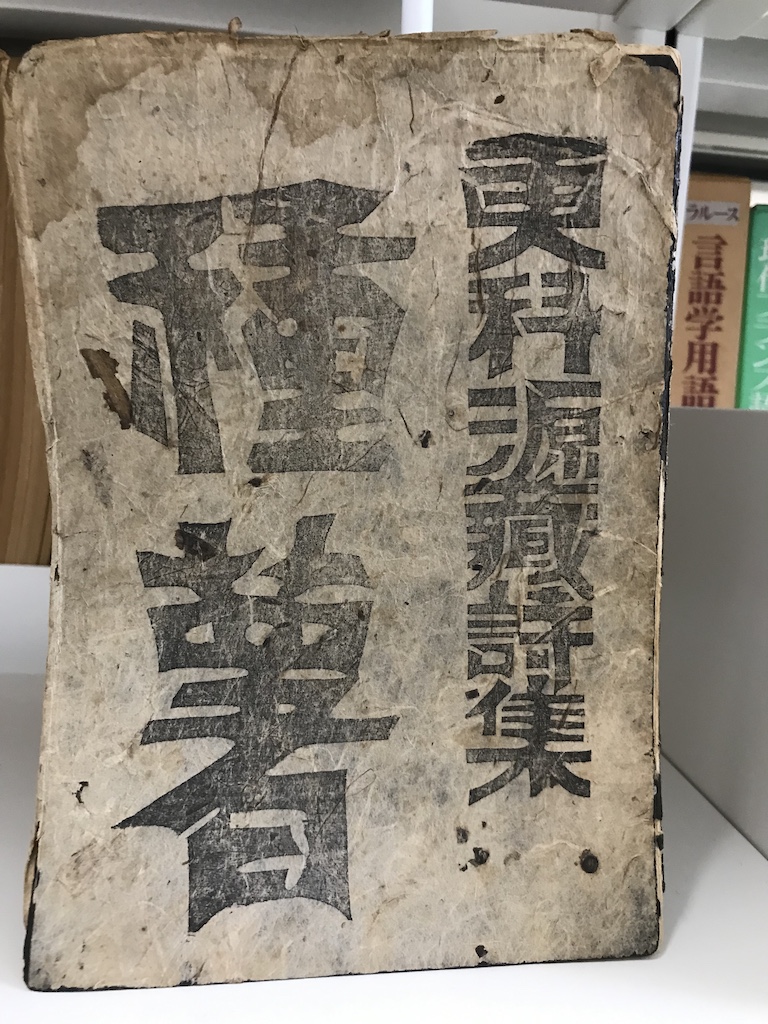

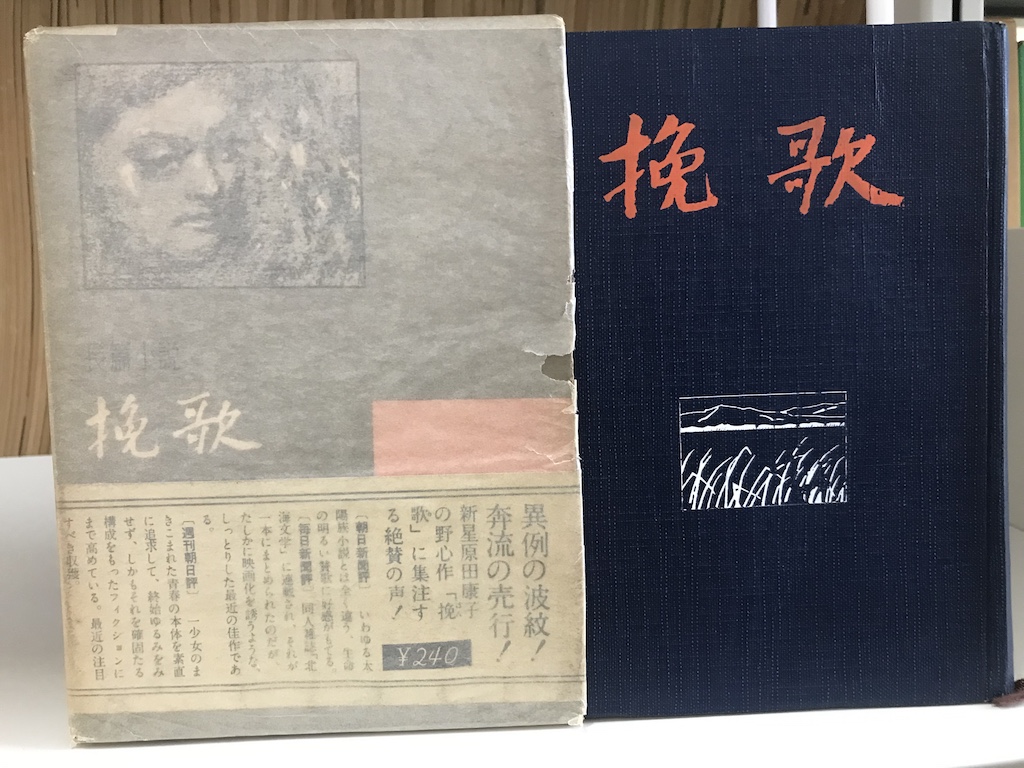

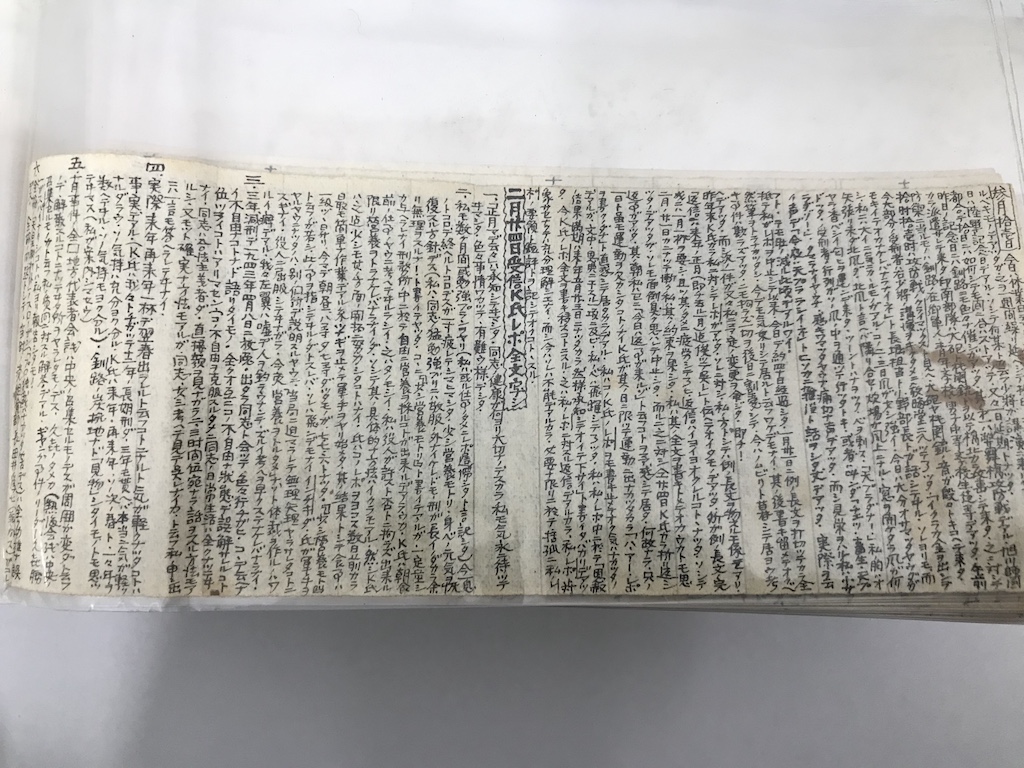

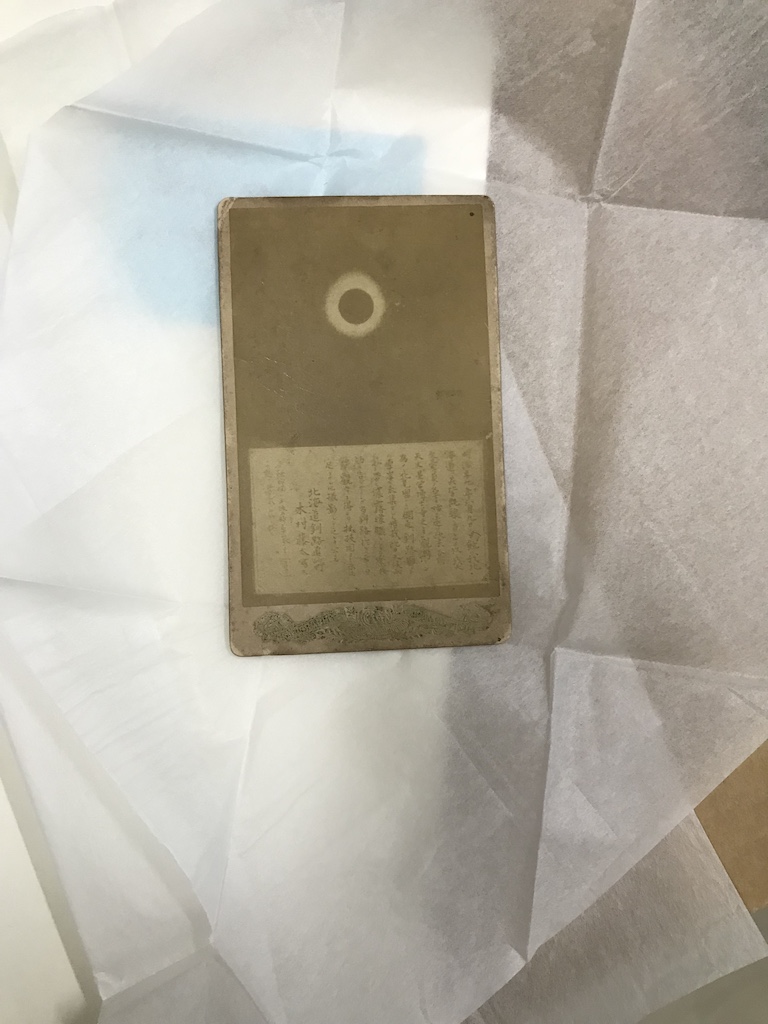

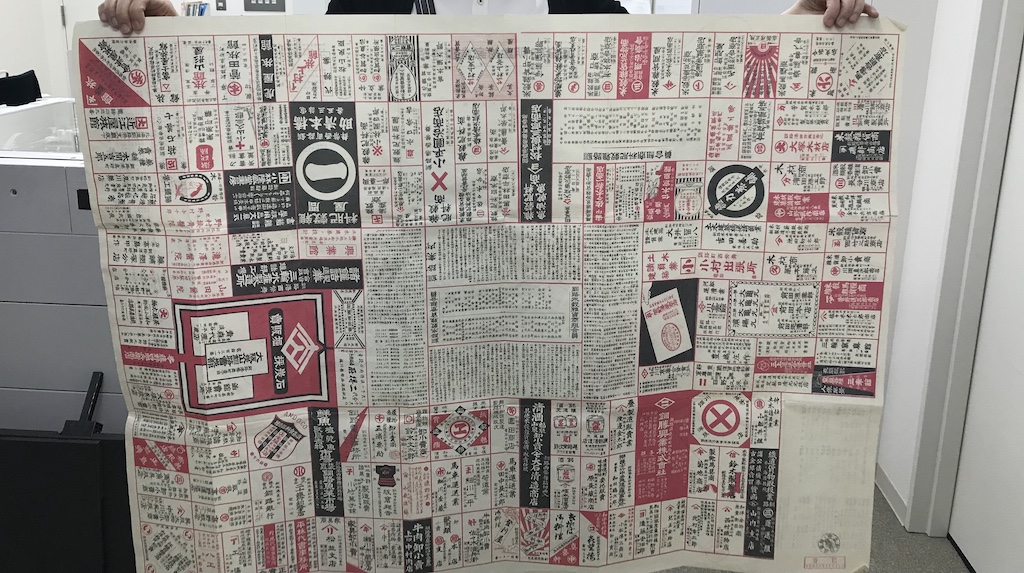

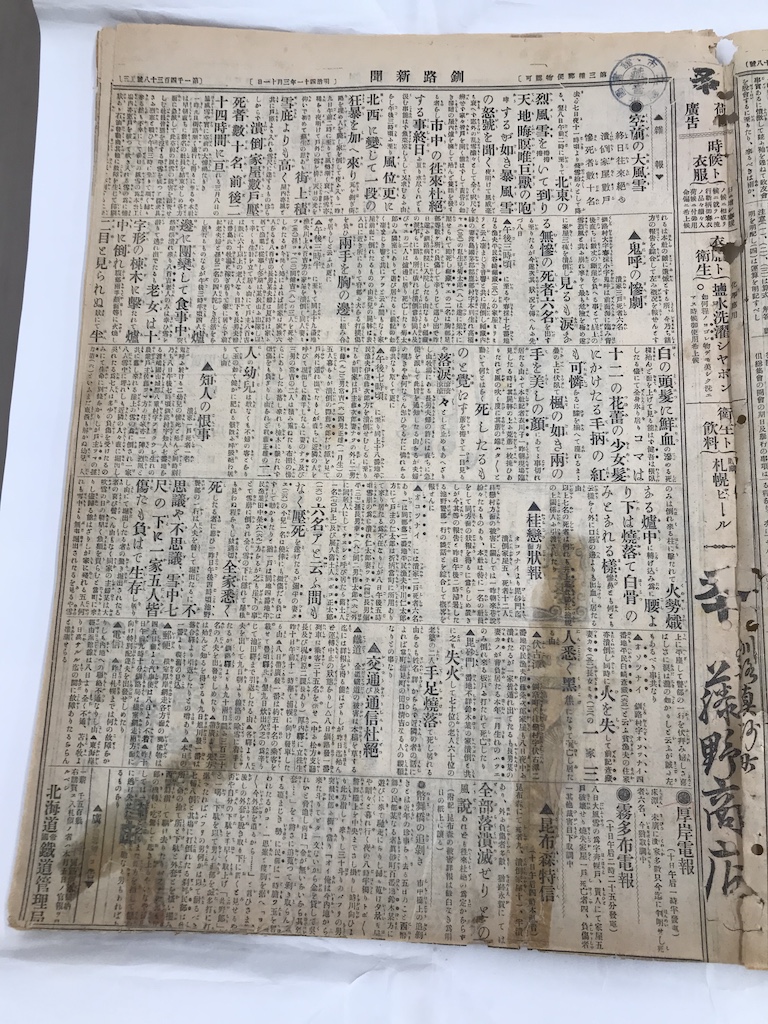

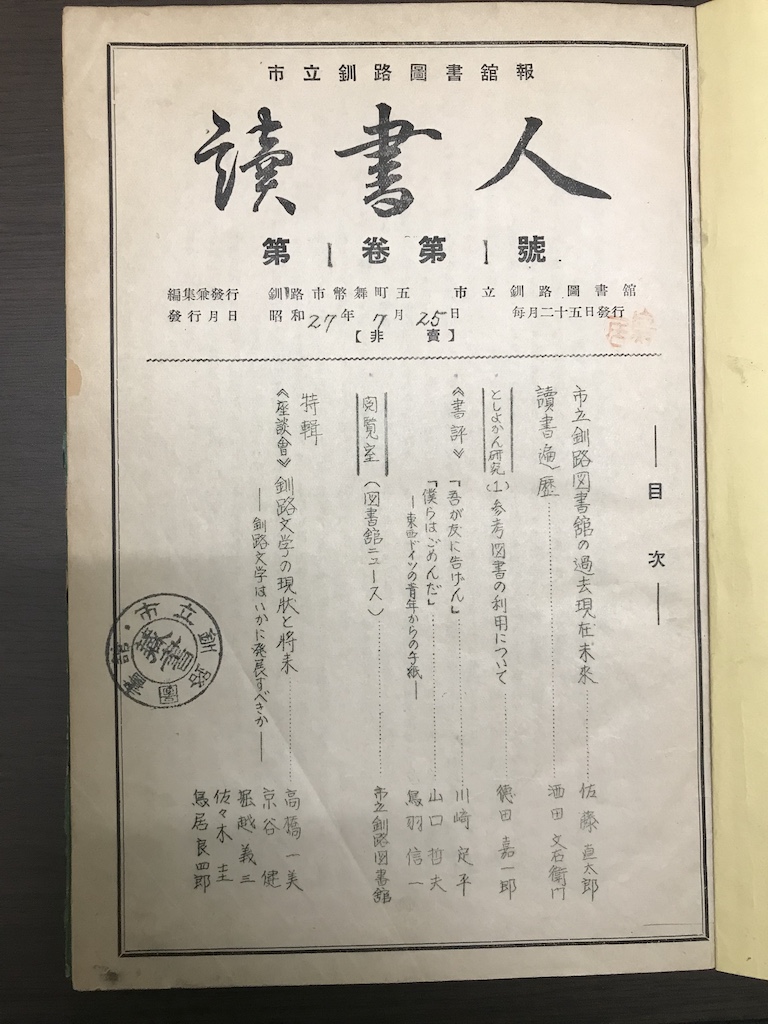

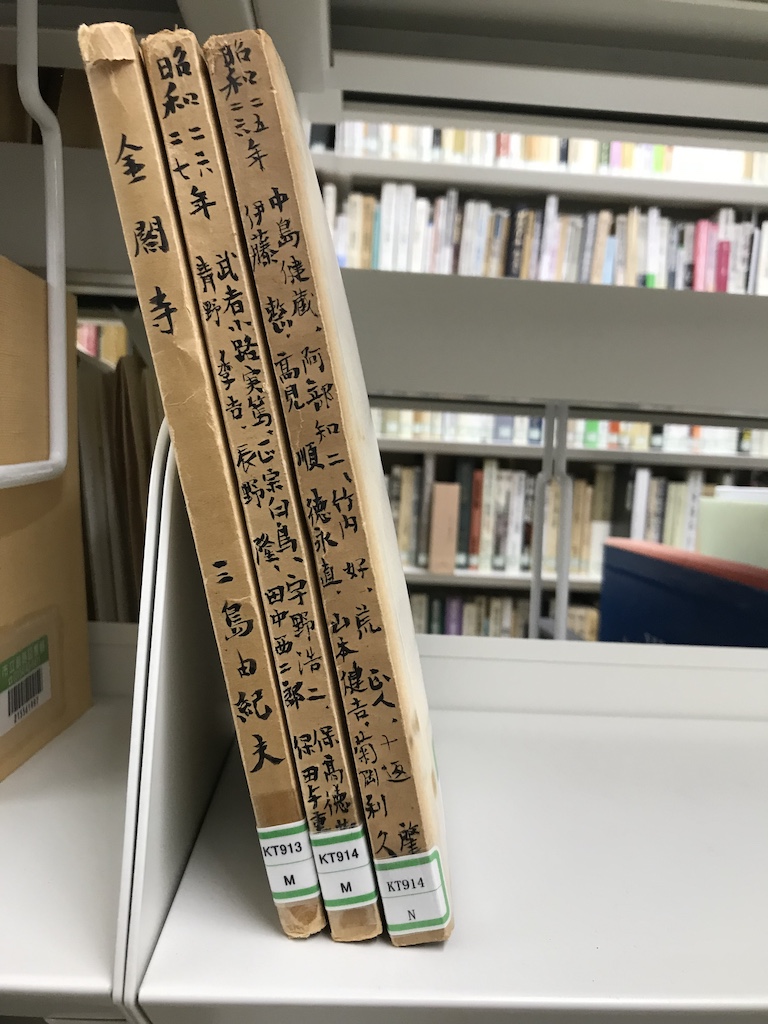

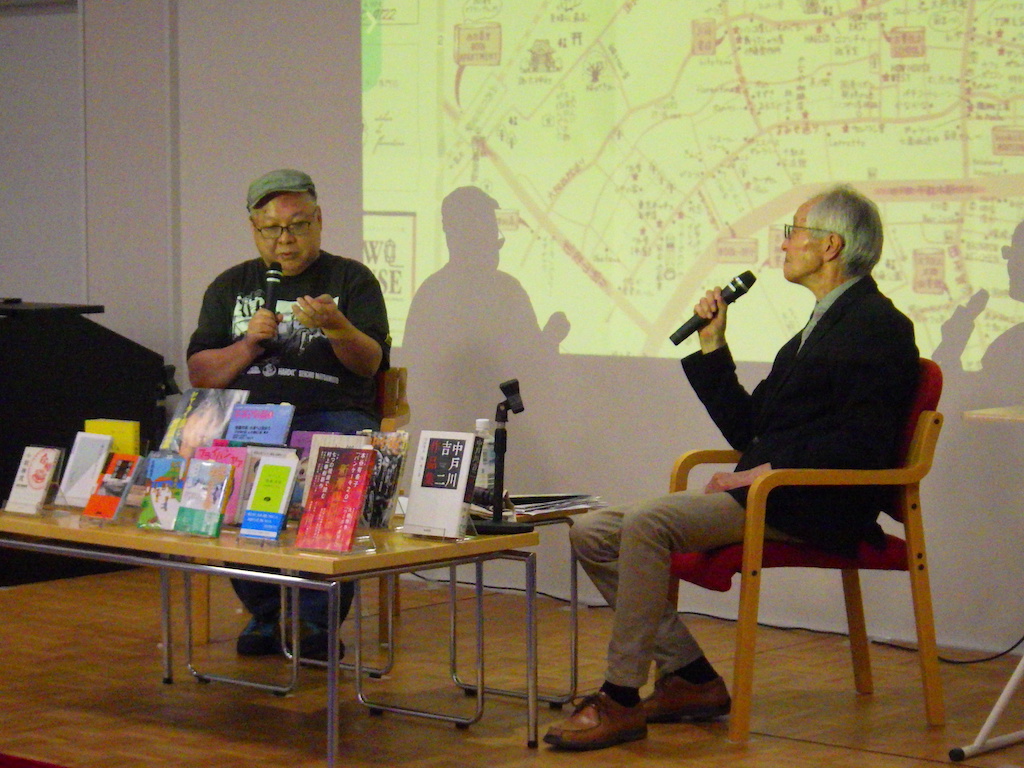

釧路は霧が多い土地として知られている。「めったにないけど、霧が多すぎて着陸できない時もある」と聞かされていたが、この日は晴天。いつもなら肌寒い時期だと云うが、気温も高めだった。 空港バスに50分乗り、釧路駅前に着いた。交差点の向こうで、盛厚三さんが手を振っていた。釧路への旅のきっかけとなった人だ。 盛さんは1947年、釧路市生まれ。埼玉県に住み、デザインの仕事をしながら、釧路の文学史を研究している。最初にお会いしたのは、文学同人誌『サンパン』の集まりだっただろうか。その後、不忍ブックストリートの一箱古本市に最高齢の店主として参加。自身が発行する同人誌と同じ「北方人」の屋号で親しまれた。 昨年には『釧路湿原の文学史』を刊行。雄大な湿原を訪れた作家、詩人、評論家らの群像を描く労作で、釧路文学賞を受賞した。ちなみに、同書の版元である藤田印刷エクセレントブックスは、釧路に本拠を置く道内有数の印刷会社であり、アイヌ関係の本などを刊行する出版社でもある。一昨年亡くなった元朝日新聞記者のジャーナリスト・外岡秀俊さんの遺稿集『借りた場所、借りた時間』の版元もココだ。外岡さんの小説『北帰行』のクライマックスが釧路だったという縁からだとあとで聞いた。 駅から南へと走る大通りが「北大通」。まっすぐ行ったところにあるのが、釧路を代表するスポットである幣舞橋(ぬさまいばし)だ。釧路の歴史は、幣舞橋の南側からはじまった。松前藩がアイヌとの交易を行なうために設置した「クスリ場所」があり、それが「釧路」の語源となった。1901年(明治34)には釧路駅が開業して以来、幣舞橋の北が発展していく(釧路市地域史料室編『街角の百年』釧路新書)。 北大通を歩くと、右側に白い、大きなビルが見える。そこには「釧路市中央図書館」という文字がくっきりと浮き出ている。なかなかの偉容だ。1、2階が北海道銀行で、3階から7階までが図書館となっている。 釧路市中央図書館 この日は、そこから100メートルも離れていないところにある〈古書かわしま〉の2階で、釧路で初開催となる一箱古本市が行なわれた。釧路駅の反対側には、1982年創業という〈豊文堂書店〉もある。道東では、店舗のある古本屋はいまでは釧路にしかないそうだ(筆者追記 根室と北見にも店舗があるそうです)。 110年の釧路文学史図書館に着くと、館長の髙玉雄司さんと副館長の石原美津代さんが迎えてくれる。お二人は釧路文学館の館長、副館長でもある。 最初に6階にある釧路文学館を見る。釧路の文学史とゆかりの作家のパネルや作品が展示されている。 釧路文学館の入り口 釧路文学館の展示室 ゆかりの作家として取り上げられているのは11人。中でも大きく扱われているのは、石川啄木、原田康子、桜木紫乃の3人だ。 啄木は1908年(明治41)1月から釧路新聞社に勤めた。わずか76日しか滞在しなかったにもかかわらず、釧路の人たちに強い印象を残した。釧路には啄木の歌碑が26基もあるという。全国にある啄木の歌碑の4分の1を占める多さだ。 原田康子は東京で生まれ、1歳から釧路に住んだ。1956年に刊行した長編小説『挽歌』がベストセラーとなった。同作は釧路湿原が舞台のひとつであり、「黄ばんだ銀色の葦と、黒い野地坊主に埋め尽くされた荒れた野は、非常な美しさに充ちて無限大にひろがっていた」などと魅力的に描写されている(『釧路湿原の文学史』)。 幣舞公園の「挽歌」の碑 桜木紫乃は釧路生まれで、2013年に『ホテルローヤル』で直木賞を受賞。釧路を舞台にした多くの作品を書いている。 啄木から桜木紫乃まで約110年。釧路には文学の伝統が受け継がれているのだ。 ここで図書館と文学館の経緯を見ておこう。ちょうど7階の展示室で「図書館の歩み」展が開催中だった。 釧路滞在中の啄木は、友人の宮崎郁雨宛ての書簡で、「(釧路には)教育機関の改善拡張や図書館の設置や、其他まだまだ沢山ある」と書いている。それらの機関の充実が必要だと訴えたものだろう。 彼が釧路を去って4年後の1912年(明治45)、幣舞町の釧路町公会堂の一室に「釧路教育会附属釧路図書館」が開設された。蔵書数は約2200冊。同館は1925年(大正14)に昭和天皇のご成婚を機に「御成婚記念釧路市簡易図書館」となる。この日が、釧路市図書館の創立日となっている。 戦後、1950年に「市立釧路図書館」と改称する。その翌年、同じく幣舞町に初めての独立の図書館を建設。この時はじめて、利用者が自由に本を手に取れる形式になる。 「図書館の歩み」展で展示されていた市立釧路図書館の看板。昭和40年代には使用されていた。 1972年、旧市役所庁舎跡地に新しい図書館を建設。地上4階、地下1階のコンクリート造で、視聴覚ホールなどを設けた。その後、図書館バス(移動図書館)の運行も開始する。 この時の図書館の建物は、いまも残っている。行ってみると、幣舞橋をはじめ町なかが見下ろせるいい場所だった。隣には幣舞公園があり、原田康子の「挽歌」の碑もある。 幣舞町の旧図書館 この図書館は長く親しまれたが、耐震やスペース不足の問題から移転が決まり、2018年2月、現在の地に中央図書館がオープンした。 一方、文学館についても30年近くの経緯がある。1989年、「釧路文学館を考える会」が発足、開設に向けた趣意書を提出する。その後、教育委員会が中心となり文学館の構想を検討。そのなかで、「考える会」が収集した文学資料約1万3000点を、市に寄贈している。 そして、新図書館の移転に合わせて、文学館を併設することが決まり、2018年2月に開設されたのだ。同館では常設展示のほか、年4回の企画展を開催している。 蔵書数は図書館、文学館を合わせて35万冊にのぼる。 丹葉節郎コレクションと3つの個人文庫「では、中へどうぞ」 石原さんが文学館の展示フロアの奥にあるドアを開けてくれる。作業などを行なう部屋で、ここには「丹葉節郎コレクション」が収められている。 丹葉節郎(1907~1994)は公民館長などを務めた人物で、釧路における石川啄木の足跡の研究をライフワークとした。啄木に関わった人のうち、現存者に直接会って取材している。 啄木の日記に登場する芸妓・小奴(近江ジン)は、のちに近江屋旅館を経営した。丹葉が彼女にインタビューしたテープも残されているという。丹葉コレクションの「小奴遺品」と書かれた箱には、啄木の友人・金田一京助が釧路を訪れた際に小奴に贈った、自作の歌を書いた色紙帳もある。 金田一京助が小奴に贈った色紙帳 また、釧路で撮影された唯一の啄木の写真(鉄道視察団との記念写真)も、丹葉コレクションのひとつだ(丹葉コレクションについては、『まちなみ』第50号、1989年5月、第51号、1989年6月 市立釧路図書館郷土行政資料室 を参照)。 さらに奥のドアを開けると、文学館の保管庫がある。ここには本やその他の資料が約3万4000点収蔵されている。一番手前はゆかりの作家11名に関する資料。それから奥に向かって雑誌、創作、俳句。短歌、色紙・挿絵、演劇という風に棚が分かれている。 個人文庫としては、鳥居文庫、吉田文庫、原文庫の3つがある。鳥居文庫については後で触れる。吉田文庫は日本エディタースクールを創設した吉田公彦とその兄弟である民俗学者の谷川健一、詩人の谷川雁、東洋史学者の谷川道雄の蔵書。吉田公彦の義妹にあたる人は、釧路に本拠を持つ書店チェーン〈コーチャンフォー〉の創立者だという。原文庫は釧路出身の政治学者・原彬久の蔵書を受け入れたものだ。 一番奥にキャビネットがふたつあり、そこには貴重書が保管されている。 中戸川吉二の著作、更科源藏の詩集『種薯』、荒澤勝太郎『樺太文学史』原稿などと並んで、原田康子の『挽歌』(東都書房)もあった。 更科源藏詩集『種薯』(北緯五十度社) 原田康子『挽歌』東都書房 目を見張ったのが、土屋祝郎の『獄中日記』だ。土屋は秋田県生まれ。京都三高時代に学生運動に身を投じ、1932年(昭和7)に逮捕。中退後、1937年(昭和12)に思想犯として逮捕され、釧路刑務所で5年服役。1941年(昭和16)に出所するが再逮捕され、1943年(昭和18)に釈放されるまで、7年にも及ぶ獄中生活を送った。 土屋祝郎『獄中日記』 蔵書の1割が郷土資料次に図書館の書庫に向かう。ここからは図書館の斎藤愛美さんが案内に加わった。 5階の貴重庫には、作曲家・伊福部昭の遺品である洋服や指揮棒、パイプなどを収蔵している。伊福部の父は警察官で、昭は3歳までこの地に住む。そのあと音更町にも住んだことから、同町の図書館には「伊福部昭音楽資料室」がある。この取材の2日後に訪れたが、小さいがいい資料室だった。 皆既日食を撮影した写真 同じ階のカウンターの裏には、レファレンスなどで使う頻度の多い資料が並べられている。たしかに、『釧路築港史』『釧路人物評伝』に明治期の電話番号簿や写真帖など、釧路の歴史を調べる際には必要なものばかりだ。 戦前の郷土資料を収めた棚 斎藤さんに広げてもらって、1910年(明治43)の釧路の地図(復刻版)を見る。この種の資料で面白いのは広告だ。よく見ると、啄木の恋人・小奴が営んでいた近江屋旅館の広告もあった。 1910年(明治43)に発行した釧路の地図の広告面 「当館の蔵書のうち約10分の1が郷土資料に当たります。この割合から見ても、道内でもかなり郷土資料が多い図書館だと云えると思います」と、斎藤さんは話す。「自分が生まれるよりずっと前の時代の釧路に関する資料を見るのは、とても楽しいです」。 最後に入ったのは3階の書庫。ここには新聞類などを保存する。明治期の「釧路新聞」は他の図書館に所蔵されておらず、市の指定文化財になっている。現在はマイクロフィルムやPDFで閲覧するため、原本は閲覧できないのだが、今回は特別に包装されたものを開いて見せてもらった。 貴重な紙面だが、ところどころに切り抜かれた跡がある。石川啄木が書いた記事を切り抜いた不届き者がいるのだ。しかし、そいつの目が届かず、残っている記事がある。1908年(明治41)3月11日の「空前の大風雪」という記事で、署名が入っていないので気づかなかったのだろう。「天地晦瞑唯巨獣の咆哮するが如き暴風雪の怒号を聞く」「潰倒家屋数戸、圧死者数十名、前後二十四時間に亘れる」などは大きい活字で強調されている。状況が生々しく伝わる文章だ。 石川啄木の無署名記事(「釧路新聞」1908年3月11日) 「これが啄木が書いたものであることは、本人の日記(「明治四十一年戊申日誌」、『石川啄木全集』第5巻、筑摩書房)に『出社して、風説被害の記事を一頁書いた。田舎の新聞には惜しい程の記事と思ふと、心地がよい』とあることで判ります」と、石原さんが解説する。 この他、図書館にはアイヌ関係の資料も多く所蔵する。「松本文庫」はアイヌ文化懇話会を設立し、『久摺(クスリ)』を発行した松本成美の蔵書284点。「多助文庫」はアイヌ文化の伝承者だった山本多助エカシ(長老)の書簡や日誌など約800点。 貴重庫に所蔵されている『永久保秀二郎日誌』全8冊は、アイヌ学校の教師の日誌で、市の指定文化財になっている。これらは翻刻され、二巻本として刊行された。 釧路文学史の恩人・鳥居省三書庫を一巡りして、文学館にも図書館にも、郷土の資料が多く所蔵されていることが判った。特に文学に関しては、北海道立図書館や道立文学館にも所蔵されていないものが多いようだ。 これだけの資料を集めたのには多くの人の尽力があったはずだが、なかでも注目されるのが、鳥居省三だ。 鳥居の本名は良四郎。1925年(大正14)、紋別市に生まれ、幼い頃に釧路管内に引っ越す。国鉄に勤務しながら、戦後に同人誌を創刊。その後、釧路の太平洋炭礦の図書館に勤務する。そして、1951年に釧路図書館の職員となる。 その翌年、市立釧路図書館館報として『読書人』が創刊される。鳥居は座談会「釧路文学の現状と将来」の司会をしている。同じ年の秋、鳥居は北海道文学同人会を創設し、同人誌『北海文学』を創刊。原田康子も同人となる。 『読書人』創刊号 図書館と同人誌の関係については、原田康子が鳥居の追悼として書いた「青春の図書館」に詳しい。 私たちは、図書館の事務室をつかった。(略)雑誌が出たあとに同人会を行う習慣であったから、つい掲載作を槍玉にあげることになる。あげられたほうもだまってはいない。茶碗酒を飲みだすにおよんで、声はさらに高くなる。サルトルやカミュをはじめ、文学一般に話題が転じたとしても、公共の施設の中でお酒まで飲んだのである」(『北海文学』第93号、2006年12月) このように図書館と文学活動が近い時代があったのだ。『読書人』に原田康子が書評やエッセイを寄稿しているのも、こうした空気のなかでのことだった。 鳥居は図書館で得た給料を『北海文学』につぎ込むが、印刷所への借金が増えたため、ガリ版印刷に切り替える。このときの同誌に連載されたのが、原田の『挽歌』だった(鳥居省三『私の歩いた文学の道』釧路新聞社)。 鳥居は1966年、1974年の二度、釧路図書館の館長を務める。鳥居の在職中、市立釧路図書館叢書として『北海道郷土資料目録』『アイヌ古代舞踊の研究』などが刊行された。 古谷達也「追想 図書館の鳥居さん」((『北海文学』第93号、2006年12月)によれば、当時の市役所では退庁時間を過ぎると職場で一杯飲む習慣があった。 文学館の續橋(つづきはし)史子さんの父は市役所で鳥居の同僚だったそうで、酔っぱらった鳥居をタクシーで自宅まで連れ帰ったこともあるそうだ。 鳥居は1960年に創刊した「釧路叢書」の編集にも関わった。この中に鳥居編『釧路文学運動史』全3巻も入っている。釧路叢書は釧路市が発行元になっている文化や学術の叢書で現在も刊行中。また、「釧路新書」は市の教育委員会が刊行している。在庫があるものは、啄木の資料を展示する港文館などの観光スポットでも販売されている。 2006年、鳥居が亡くなると、その追悼号を最後に『北海文学』は休刊。鳥居の蔵書は図書館に寄贈された。「鳥居文庫」は6511点。文学の単行本や文芸誌のほかに。三島由紀夫『金閣寺』など雑誌連載の作品を切り取ったり、芥川賞の選評をまとめたりしたファイルもある。 鳥居文庫の連載ファイル 切り取った記事を自分でバインダーに綴じたものもあり、細やかな性格だったことがうかがえる。 鳥居が館長だったことで、文学に関する資料の寄贈につながったことも多かったはずだ。釧路図書館と文学館にとっての恩人のひとりと云えるだろう。 文学の街を、次の世代へ充実した取材を終えて、夜は鳥居省三にならって栄町の飲み屋を数軒はしごして飲んだ。そのうち、赤ちょうちん横丁にあるシェリー酒を出すバーの店主は石丸基司さんといい、作曲家でもある。石丸さんは伊福部昭の最後の弟子であり、図書館に遺品を寄贈したのもこの人なのだ。この日の一箱古本市にも出店していたが、「ディレッタント」という言葉が似合う自由人だ。 翌日は盛さんの案内で、米町公園の石川啄木碑などを見学する。 米町公園の石川啄木碑 そして午後には、釧路文学館の開館5年を記念して、盛さんと私で「文学の街・釧路」と題するトークイベントを開催。50人以上が集まってくれた。 釧路文学館で行なわれたトークイベント「文学の街・釧路」 こっそり打ち明けると、このタイトルを聴いた時、私はちょっと心配だった。「本の町」「文学の街」といったスローガンを立てる土地は多いが、どれだけ内実が伴っているかは疑問だ。そう名乗るためには、それなりの実態と覚悟が必要だと思う。 しかし、釧路を訪れて、ここがたしかに「文学の街」だったことがよく判った。そして、図書館・文学館や古本屋、出版の現状を見ても、いまも「文学の街」という名前にふさわしい、底力のようなものを感じた。おかげで、確信をもってトークに臨むことができた。 ただ、将来にわたっても「文学の街」たりうるかは、釧路の人たちの熱意によって決まるだろう。これまでの蓄積を生かして、文学や本に関わる次の世代も育てていってほしい。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |