。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第125号

。.☆.:* 通巻372・6月9日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━【古本屋でつなぐ東北(みちのく)余話】━━━━━━

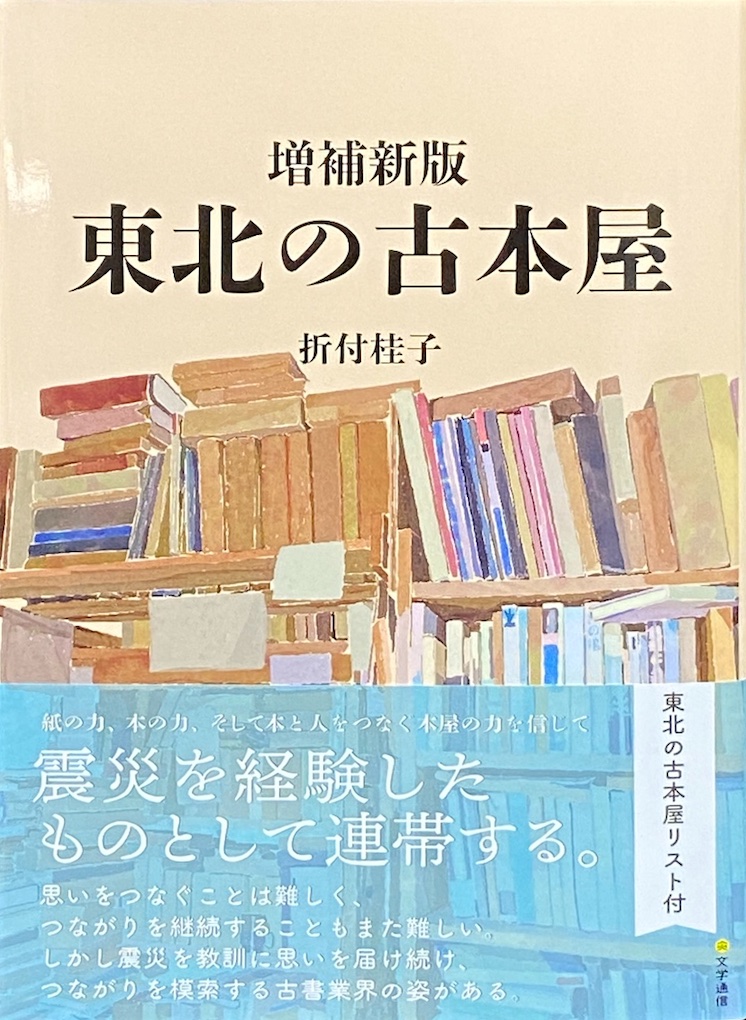

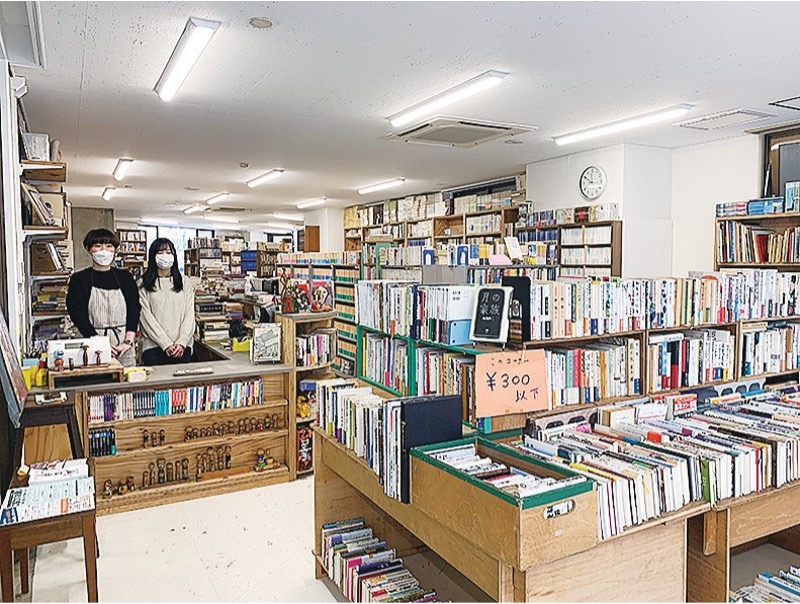

東北の古本屋―広がる古本の裾野

(日本古書通信社)折付桂子

「古本屋でつなぐ東北」は『日本古書通信』二〇二二年八月~二〇二

三年二月号に連載した、東北の若い古本屋さんによるリレーエッセイで

す。自らの針路を決めた古本屋との出会い、一度読まれた本ならではの

想いを込めた売り方の工夫、地方の雄である古本屋三代目の覚悟、古本

屋仲間と交流し情報交換する休日、細々(こまごま)とした地元資料を

整理し伝える難しさ、震災と原発事故を乗越え被災地で頑張る日々、そ

して東北の古本屋として生きることはどういうことか、などについて七

人の店主が胸の内を語ってくれました。そこには、古本屋という仕事に

向き合う真摯な姿勢、地域に対する熱い思いが感じ取れます。一方で、

葛藤もあります。東北はいわば辺境の地。食品でも何でも良い物が中央

へと流れる中で、古本の世界でも同様の状況はあり、地元の資料を地元

で繋いでゆくことの厳しさを阿武隈書房さんが指摘していました。ただ、

そうした悩みを抱えつつも、地域と繋がり、仲間と繋がり、そして地元

の文化を伝えてゆこうという思いは、東日本大震災を経て、より強く

なったように感じます。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11660

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見14】━━━━━━━━━

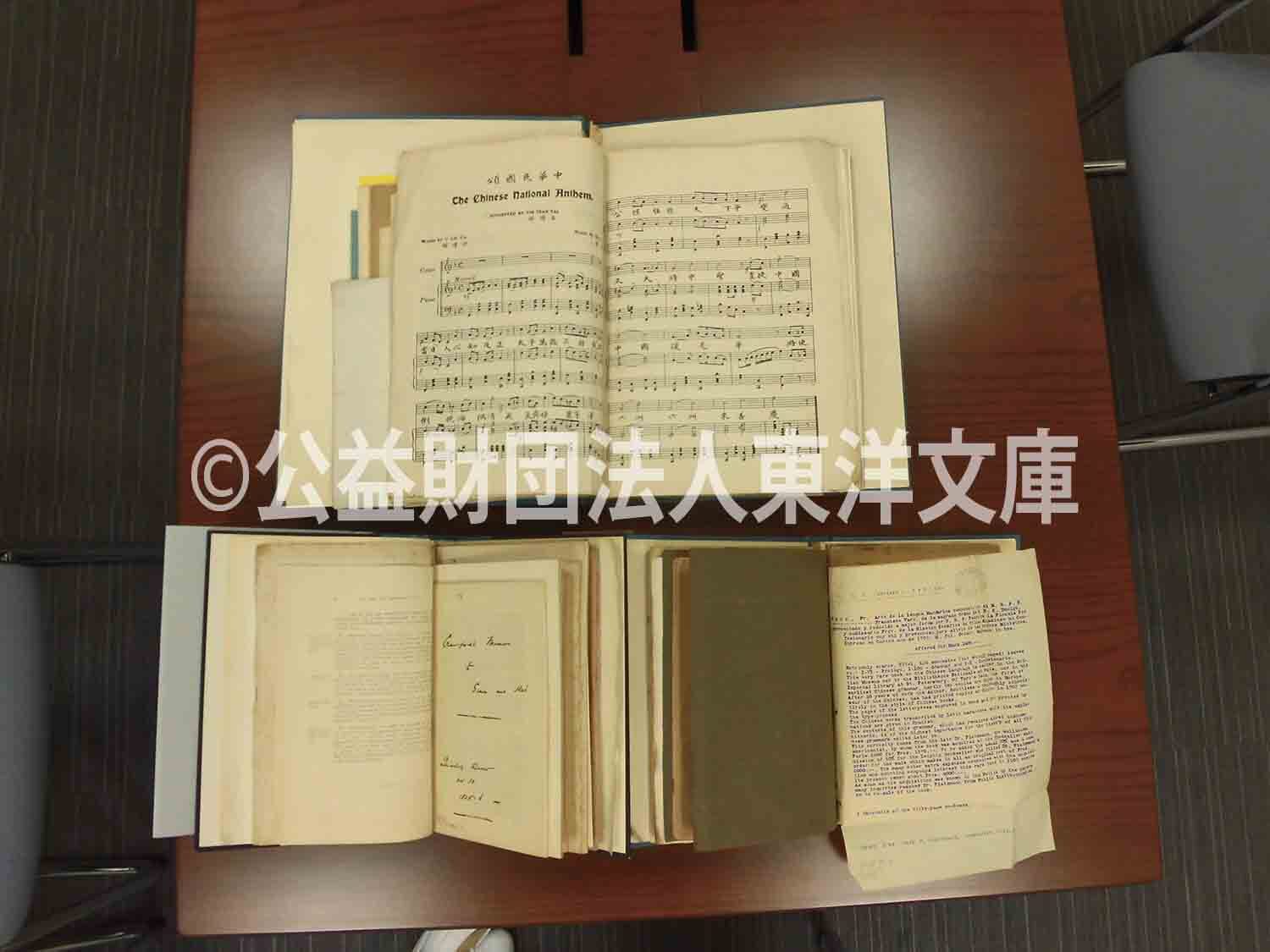

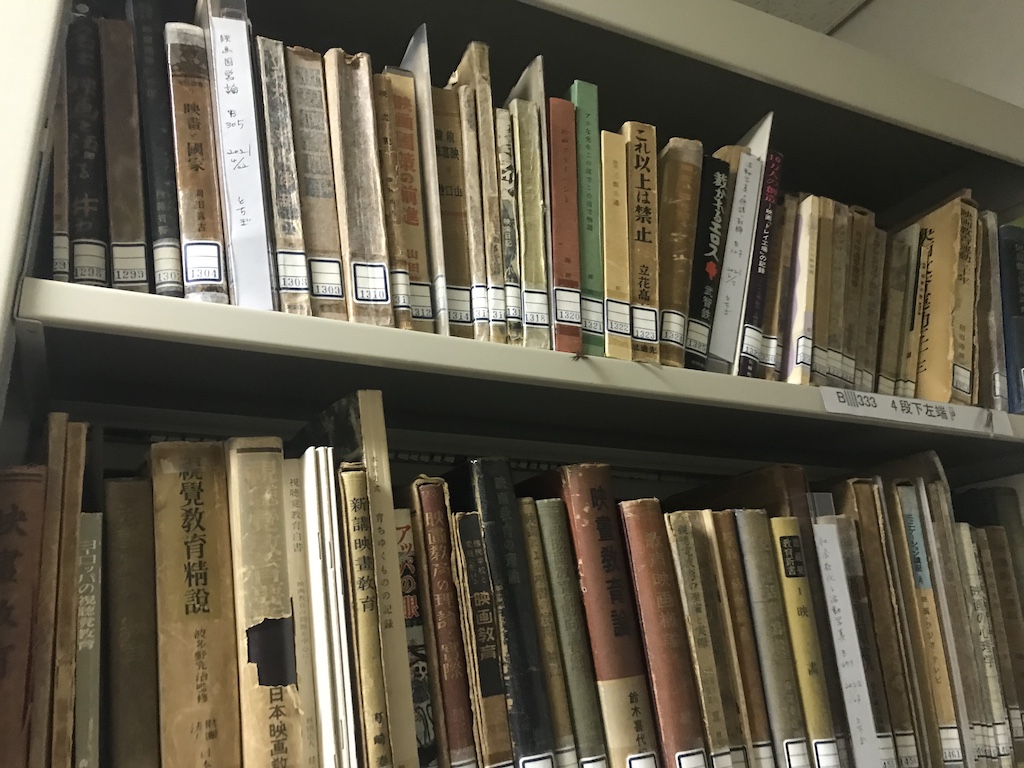

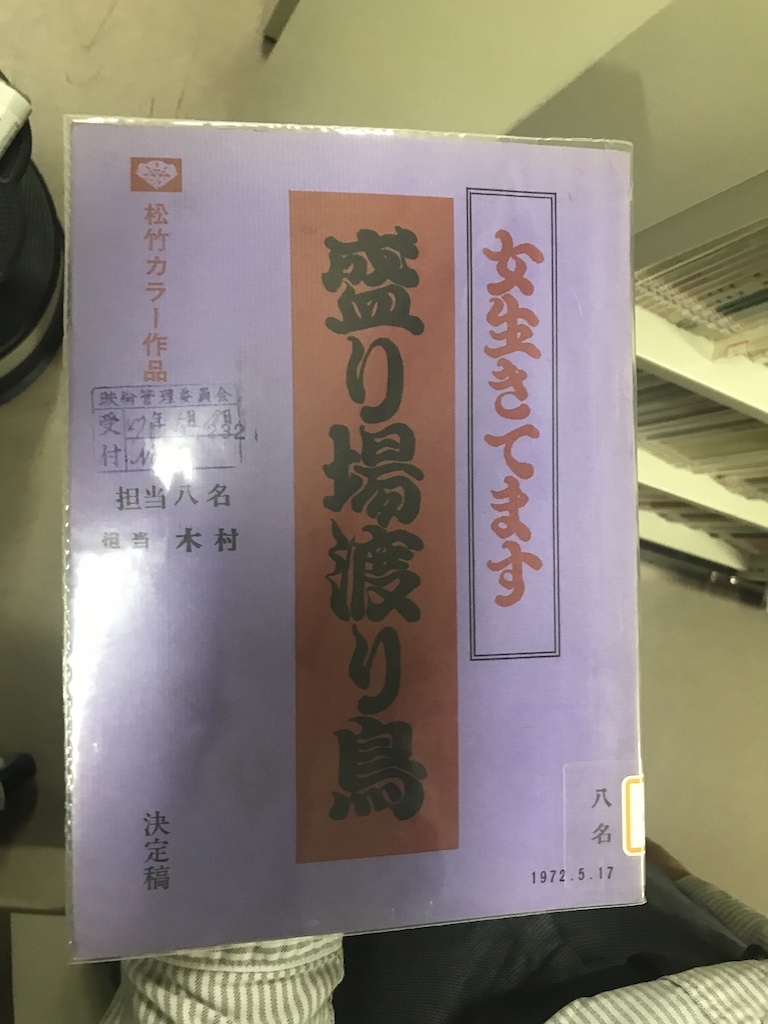

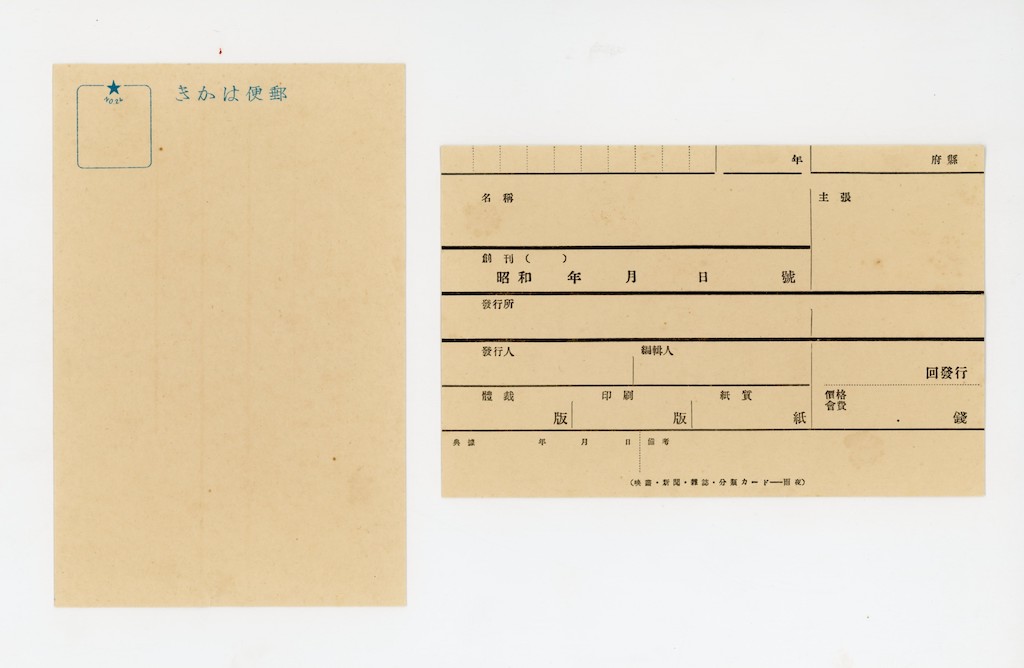

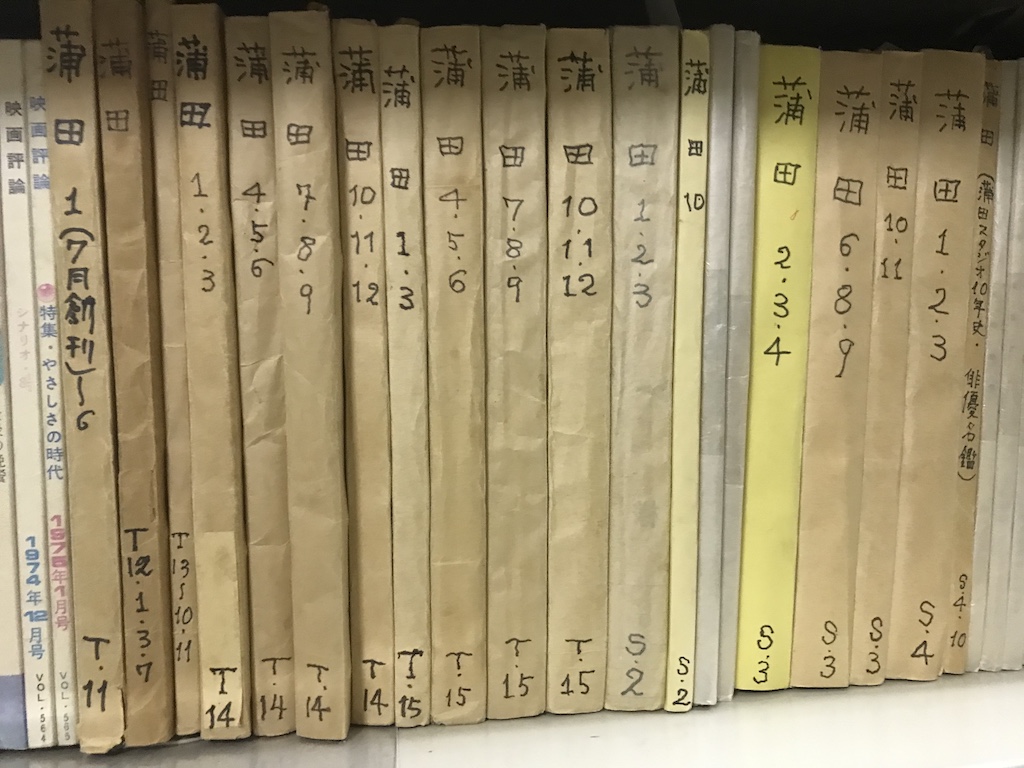

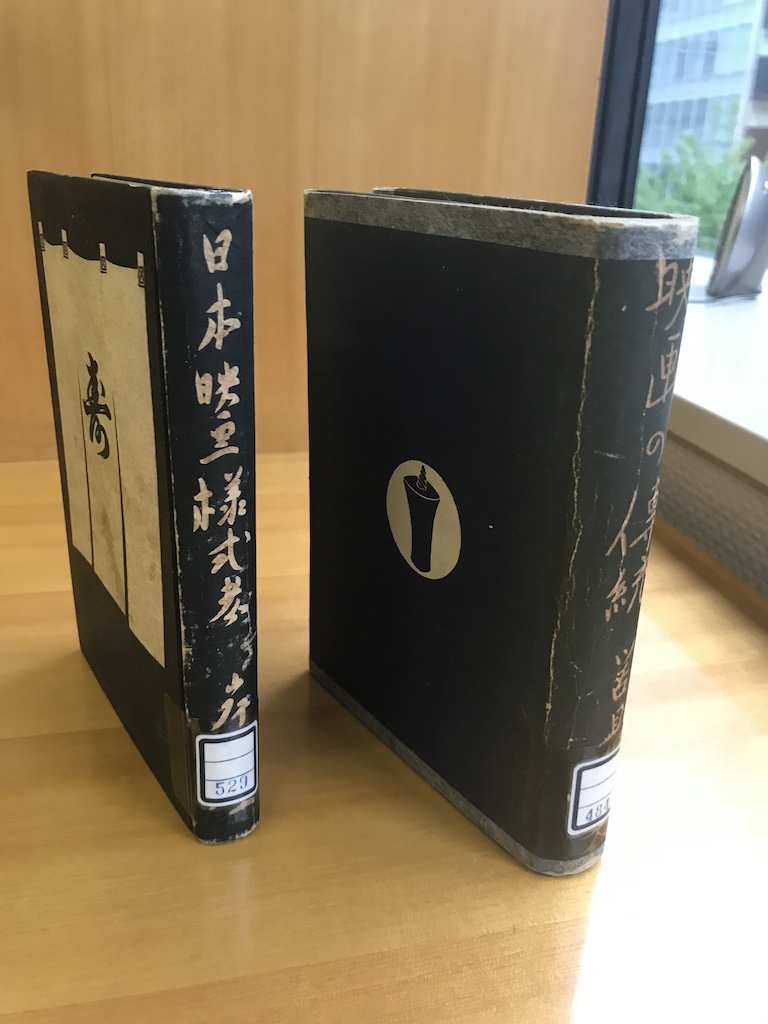

東洋文庫 本の旅の果てに

南陀楼綾繁

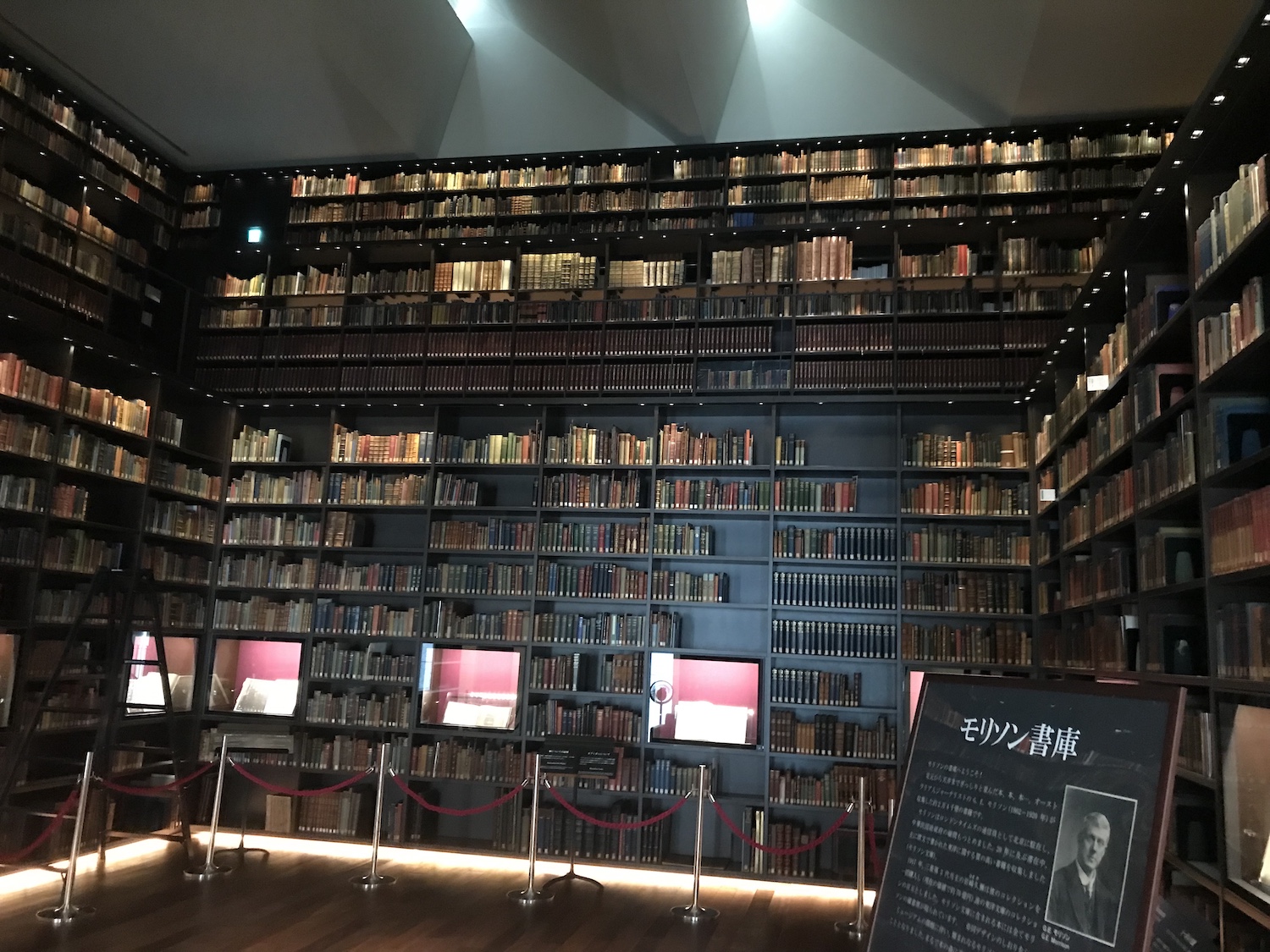

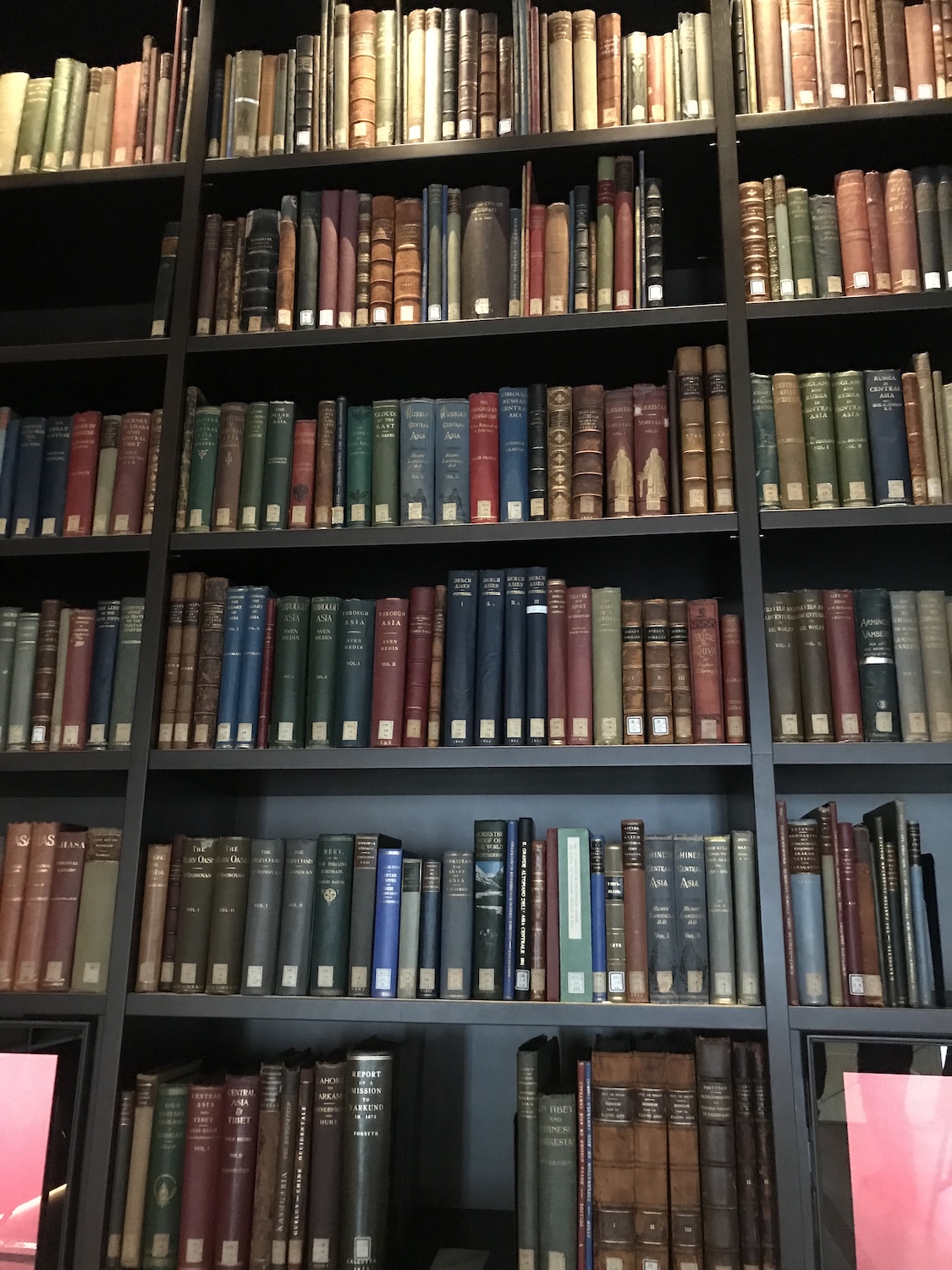

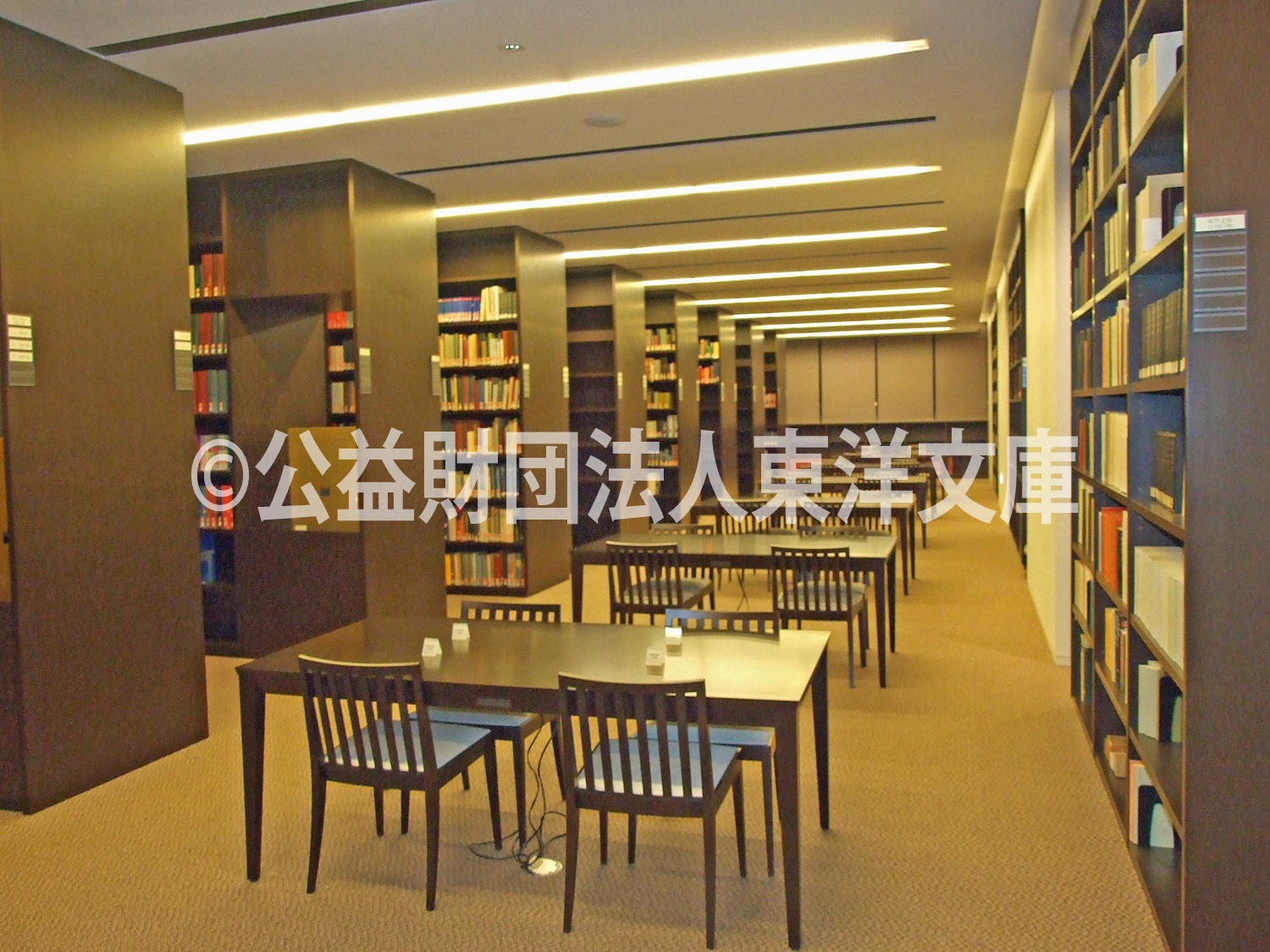

急に気温が上がった5月10日の午後、私は自転車で坂を上っていた。

目的地は本駒込の「東洋文庫」だ。岩崎久彌が1924年(大正13)に設

立した、東洋学の研究図書館である。

入り口の巨大な「MUSEUM」という文字を眺めて中に入る。入ってす

ぐがミュージアムショップになっており、その奥に展示室がある。

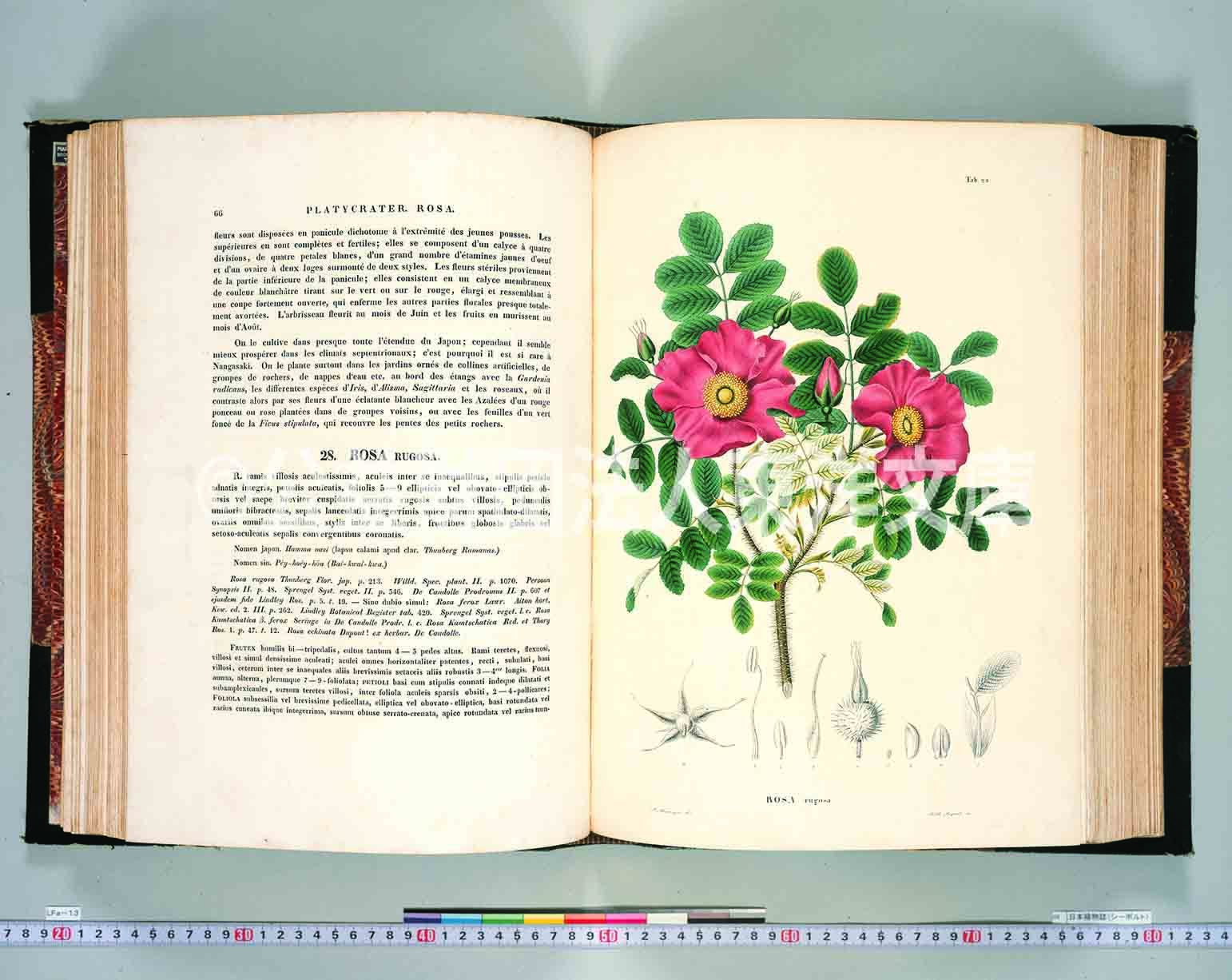

「フローラとファウナ 動植物の東西交流」という企画展が開催中で、

多くの人が訪れていた。

「新型コロナウイルス禍以来、来場者が落ち込んでいましたが、いまは

元に戻ってきました」と、普及展示部研究員・学芸員の篠木由喜さんは

話す。

続きはこちら

https://twitter.com/kawasusu

東洋文庫

http://www.toyo-bunko.or.jp/

※当ブログの全てまたは一部の無断複製・転載を禁じます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【6月9日~7月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

第2回 戸田書店やまがた古本まつり(山形県)

期間:2023/05/02~2023/07/02

場所:戸田書店山形店 特設会場

〒990-0885 山形市嶋北4丁目2-17

------------------------------

八文字屋書店SELVA店 第1回泉中央セルバ古書市(宮城県)

期間:2023/06/03~2023/06/20

場所:SELVA 2F センターコート

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-4-1

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2023/06/09~2023/06/10

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

好書会

期間:2023/06/10~2023/06/11

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2023/06/10~2023/06/22

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/06/10~2023/06/10

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

新興古書大即売展

期間:2023/06/16~2023/06/17

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=569

------------------------------

第103回シンフォニー古本まつり(岡山県)

期間:2023/06/21~2023/06/26

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2023/06/22~2023/06/25

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2023/06/22~2023/07/19

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)

期間:2023/06/23~2023/06/25

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

ぐろりや会

期間:2023/06/23~2023/06/24

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

高円寺優書会 ※催事が変更になりました(「古書愛好会」からの変更」)

期間:2023/06/24~2023/06/25

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=726

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/06/27~2023/07/18

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

東京愛書会

期間:2023/06/30~2023/07/01

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

大均一祭

期間:2023/07/01~2023/07/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=622

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2023/07/07~2023/07/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

趣味の古書展

期間:2023/07/14~2023/07/15

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国998書店参加、データ約656万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年6月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその372 2023.6.9

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================