|

古本屋ツーリスト 小山力也 |

|

私は今、非常にてんてこ舞いなのである。何故ならば、古本屋さんでもない私が、八月の

終りから一ヶ月、大阪「梅田蔦屋書店」で古本フェアを開催するからである。以前からこちらでは、古本を販売させてもらっており、また時折古本まつりやフェアなどにも参加させてもらってはいたが、今回単独で五百冊を準備してくれと言うのである。五百冊……プロではない素人には、大変に重い数字である。ただ右から左に用意するだけならなんてことはないのだが、“古本屋ツアー・イン・ジャパン”としてのフェアなので、精選し良質でおかしな並びに しなければ、とてもじゃないが気が済まない……。 そのオファーが来たのは、フェアの五ヶ月前の三月であった。普段の販売用の補充も送りつつ、フェア用の古本をひと月に百冊は送らねば、フェアは成立しないのだ。だが気持ちは 家にある古本をまとめれば話は簡単なのだが、やはりそうは言っても売りたくない本やまだ読んでいない本も多いので、ここからすべてを出すわけにはいかない。そんな訳で当然仕入れをしなければいけないことになるのだが、もちろん私は古本屋さんではないので、市場で仕入れたり買取をしたりということは出来ない。自然、古本屋さんを巡り、安値で己のメガネに適った古本を買い集めるということになるのだ。 生活圏は東京の西方中央線沿線なので、中野〜三鷹間の馴染みの古本屋さんを中心に、西武 店巡りと同じで、いつでも好みの本が買えるとは限らないのだが、おかげでそれぞれの催事に個性があるのを感じ取ることが出来るようになってきた。だがその個性についてはあまり気にせず、とにかく通った。好みの本が多い催事は確かに収穫も多いし楽しいが、それ以外の本が多く並ぶ催事では、極少量だが好みの本が安値で並ぶことがあったりするので、結局どの催事も見逃せないのである。 中でも六月に開催された新しい催事「萬書百景市」は、それぞれの参加店が全力で古本を そんな風に現在進行形で大量に古本を買い集めているのだが、フェア中の補充分も含め、 このように古本準備でてんてこ舞いの日々を送っているのだが、その間にも様々な変化は だが、武蔵小山「九曜書房」が恵比寿に移転して店舗再開、神保町から撤退した「古書かんたんむ」が湯島で店舗再開、「七七舎」跡地ではすぐに「イム書房」が開業(この店舗はこれで、「ら・ぶかにすと」→「七七舎」→「イム書房」とまた古本屋さんに引き継がれることになった)、さらにその「七七舎」も倉庫を店舗として開けるべく奮闘中、また三月に古書会館のトークショーでお世話になった古本乙女&母カラサキ・アユミ氏の古本仲間が博多に「ふるほん住吉」を開業(現在カラサキ氏は店員さんとして活躍中とのこと)、神保町では裏路地にレトロ雑貨+古本の「アリエルズ・ブルービューティー」が開店し、古本屋界に風通しを良くしたり、新たな風を吹き入れたりもしている。 すでにこの七月に入っても、閉店情報や営業再開情報&開店情報も飛び込んできているので、暑い夏もまだまだ古本の風が吹き荒れ続けそうな予感がしている。 さらなる古本活動としては、定期的に行っているアンソロジスト・日下三蔵氏邸の書庫片付けがいよいよ佳境に突入している。月に一回「盛林堂書房」さんと通い続けた甲斐があり、 スペースが出来たことにより、作業が俄然しやすくなったので、日下氏単独でも整理が進める状況になったのは大きい。足掛け十年、もはやライフワークの一つの如く他人の書庫整理に そして「盛林堂書房」買取の手伝いや古本まつりでの臨時店員などを務め、相変わらず色々な楽しい経験をさせてもらっているのだが、五月には非常に稀有な仕事に従事させてもらった。それはある古本屋さんの閉店作業で、市場に出す本を運び出す前に、大量の廃棄本を またそんな大好きな古本屋さんに関わった仕事としては、東京古書組合の買取ポスターや とまぁ、相変わらず古本に塗れて毎日を送っているわけである。以前のように新しい店舗を求めて全国を飛び回るようなことはしなくなっているが、大好きな古本屋さん&古本には違うカタチで触れ合うことが増えてきた。これは時代は流れるし、私も年を取りつつあるので、 最後に上半期の主だった古本収穫を紹介しておこう。今年は何故か署名本に恵まれる機会が多く、それは今でも継続している。殿山泰司の「ミステリ&ジャズ日記」署名イラスト入りが五百円、山下清の「日本ぶらりぶらり」がサインペン署名で百円、種村季弘の「怪物のユートピア」がフランス文学者窪田般彌宛署名入りで二千円、古川緑波「ロッパ食談」が徳川夢声宛毛筆署名で三千円。やっぱり古本屋さんはいつでも、夢があって、面白いところなのである。 2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を http://furuhonya-tour.seesaa.net/ |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

『すこし広くなった 「那覇の市場で古本屋」それから』

|

宇田智子(市場の古本屋ウララ) |

|

今年の5月に沖縄の出版社「ボーダーインク」から、『すこし広くなった 「那覇の市場で

古本屋」それから』という本を出版しました。副題のとおり、2013年にボーダーインクから 出した『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた〈ウララ〉の日々』の続編のような本です。自分の店「市場の古本屋ウララ」で店番しながら書きました。 その間、東京の出版社からも本を出しましたが、沖縄の出版社から出すのはやはり特別な 沖縄の本は、県外の新刊書店にはなかなか並びません。ただし、11年前に比べると出版社と直取引をして本を仕入れる個人の書店が増えました。ボーダーインクが「一冊!取引所」という発注サイトに登録したことでより直取引がしやすくなり、さまざまな書店が扱ってくれています。小さな出版社の本が小さな本屋に並んでいる様子を想像します。 私の本屋は4.5坪しかありませんが、これでも2020年に「すこし広く」なりました。隣にあった洋服屋さんが閉店するとき、「次はあなたが借りなさい」と言ってくれて、1.5坪の 店を広げた2020年、向かいにある那覇市第一牧志公設市場は建替工事中で、それにともない頭上のアーケードが撤去されました。戦後すぐから続いてきた店がいくつも閉店し、建物が壊されてホテルや駐車場になりました。私が店を始めるずっと前から続いてきた那覇の市場の風景が、どんどん変わっていきました。 この本には、2016年から2024年にかけて書いた文章を収めました。特に、月刊誌『小説すばる』に連載していた「小さな本屋の本棚から」が軸になっています。最初は本と本屋について書いていたのが、しだいに那覇の町や市場の話が多くなり、コロナの流行も始まって、毎月の市場の様子を報告するような連載になりました。 前著『那覇の市場で古本屋』を出したときは店を始めてから1年半しかたっていませんでした。県外から来て、古本屋も未経験だった私には毎日が驚きの連続でした。店や市場で起きるできごとがあまりにおもしろく、だれにも頼まれないのに文章を書きはじめました。 その後、商店街のイベントに関わったり、牧志公設市場の建替の話が持ち上がったり、 ゆるく曲がった通りが何本も並走しては交差点でつながり、通りの両側に店が立ち、あいだに抜け道やわき道があり、頭上にはアーケード、建物の下には暗渠となった川が流れている。そんな商店街のなかの4.5坪の空間で、私はお客さんと話したり、古本の書きこみを消したり、風にチラシを飛ばされたり、急な雨にあわててビニールカバーを広げたりしています。 店にいると、しょっちゅう「国際通りはどっちですか」と聞かれます。入り組んだ商店街で 11年前に最初の本を出したときは、そんなことは考えていませんでした。毎日、店を開けるだけで精一杯でした。「すこし広くなった」のは店だけでなく、私の視野や心も、と言ってみたい気がします。 最初の本と変わらないのは、店番しながら見たもの、聞いた声をたくさん書きとめたところです。店を始めて13年たっても、目のまえで起きるできごとはいつもおもしろくて、これが見たくて店をやっているのだと思います。この瞬間、この場所にこの人がいたからこそ生まれた言葉を、私だけが聞いているのはもったいないので、みなさんにもおすそわけしたいのです。 先日、神奈川近代文学館で「没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!」を見てきました。展示されていた原稿『自分の羽根』の「私は自分の体験したことだけを書きたいと思う」「私は自分の前に飛んで来る羽根だけを打ち返したい」という言葉に、私も気持ちだけはこうでありたいと思いました。こんな狭い場所のことばかり書きつづけてなにになるのか、と迷うこともあるけれど、那覇の市場で、これからも自分の羽根を打ち返していきます。どうか、お読みいただけたら幸いです。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

ヒトラー最初の侵略【大学出版へのいざない20】

ヒトラー最初の侵略高橋義彦(北海学園大学法学部准教授) |

|

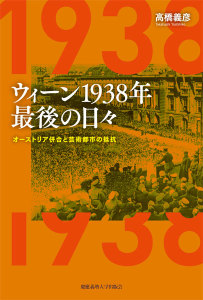

自らの野望のために、ヨーロッパそして世界を破滅の淵に追いやったアドルフ・ヒトラーの、最初のターゲットとなった国がどこかご存じだろうか。第二次世界大戦の着火点となったポーランド、その前年ズデーテン地方を奪われたチェコスロヴァキアを思い浮かべる方も多いだろうが、ヒトラーの対外侵略の最初の犠牲者となったのは彼の祖国でもあるオーストリアだった。

1938年3月12日、オーストリアはドイツ軍に侵攻され瞬く間に併合される。本書はこの 一方大富豪ウィトゲンシュタイン家では、亡命を拒む姉たちと一刻も早い脱出を説く弟の |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

2024年7月10日号 第398号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第138号

。.☆.:* 通巻398・7月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見27】━━━━━━━━━━

射和文庫 幕末の書物と人のネットワーク

南陀楼綾繁

松阪での書庫取材、3か所目に向かう。さきほど取材した本居宣長記念

館の名誉館長・吉田悦之さんが車で案内してくれる。私を松阪に導い

てくれた谷根千工房の山﨑範子さんも一緒だ。

中心部から20分ほど南に走ると、櫛田川に出る。そこにかかる両郡橋は

飯野郡(現・松阪市)と多気郡を結ぶことから名づけられた。その飯野郡

側にあるのが、射和(いざわ)という町だ。

古くからの屋敷が並ぶ、静かな町並みである。

「ここは櫛田川上流の丹生(にう)で産出された水銀を加工した伊勢白粉で

発展しました。

財を築いた家が多く、伊勢商人発祥の地と呼ばれます」と、吉田さんが

教えてくれる。

伊勢商人の多くは松坂の出身で、三井グループもこの地が発祥だ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=15294

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━【懐かしき古書店主たちの談話】━━━━━━━━━

懐かしき古書店主たちの談話 第7回

日本古書通信社 樽見博

「日本古書通信」の定期購読者には今も綴じ込みカバーを謹呈している。

PCが普及する前は、タナックというカード式の印刷機で宛名を封筒に

直接印刷していた。カードの管理は、八木福次郎の妻たね子さんがして

おり、カバー送付用の封筒宛名はたね子さんが手書きしていた。

非常に達筆な方であった。カバーを封入して発送するのは私の仕事で、

どんな読者がいるかがそれで分かった。こんな有名な人が定期読者なん

だと感心しながらゆっくり作業していたら、八木から怒られたことがあった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=15182

※当連載は隔月連載です

━━━━━━━━━【展示会のお知らせ】━━━━━━━━━

麻雀漫画は、どのような変遷をたどってきたのか

麻雀漫画の歴史について記した研究書

V林田『麻雀漫画50年史』(文学通信)の刊行にあわせ

同書を書くために著者がこれまで集めた

麻雀漫画単行本・雑誌および関連資料を展示します

「『麻雀漫画50年史』刊行記念 麻雀漫画の歩み展~1969―2024~」

7月12日(金)-7月20日(土)

※7月14日(日)15日(月・祝)は休館日

時間:月曜~金曜 10時-18時/土曜 10-17時

会場:東京古書会館 2階情報コーナー

料金:無料

主催:文学通信

共催:東京都古書籍商業協同組合

イベント最新情報はこちら

文学通信

https://bungaku-report.com/MahjongManga50.html

東京古書組合WEBサイト「東京の古本屋」

https://www.kosho.ne.jp/?p=1083

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

今回は更新ありません

━━━━━【7月10日~8月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

光が丘 夏の古本市

期間:2024/06/19~2024/08/04

場所:リブロ光が丘店

練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

------------------------------

フジサワ古書フェア

期間:2024/06/20~2024/07/17

場所:フジサワ名店ビル 有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

東京愛書会

期間:2024/07/12~2024/07/13

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

横浜めっけもん古書展

期間:2024/07/13~2024/07/14

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市

期間:2024/07/18~2024/07/31

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F中央エレベーター前&中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

趣味の古書展

期間:2024/07/19~2024/07/20

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

杉並書友会

期間:2024/07/20~2024/07/21

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

港北古書フェア

期間:2024/07/25~2024/08/05

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第一回 ひろしまゲートパーク古本即売会

期間:2024/07/26~2024/07/28

場所:ひろしまゲートパーク(旧広島市民球場跡地)

------------------------------

和洋会古書展

期間:2024/07/26~2024/07/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

中央線古書展

期間:2024/07/27~2024/07/28

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

好書会

期間:2024/08/03~2024/08/04

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2024/08/09~2024/08/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

------------------------------

第37回 下鴨納涼古本まつり

期間:2024/08/11~2024/08/16

場所:下鴨神社 礼の森にて

URL:https://kyoto-koshoken.com/

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2024/08/15

場所:富山駅南北自由通路

あいの風とやま鉄道中央口改札前

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国989書店参加、データ約676万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年7月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその398 2024.7.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

射和文庫 幕末の書物と人のネットワーク【書庫拝見27】

射和文庫 幕末の書物と人のネットワーク【書庫拝見27】南陀楼綾繁 |

|

松阪での書庫取材、3か所目に向かう。さきほど取材した本居宣長記念館の名誉館長・吉田

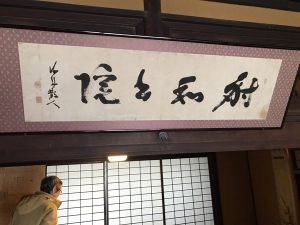

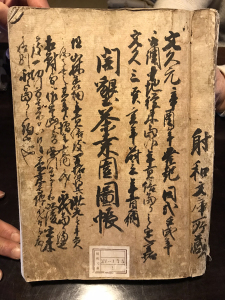

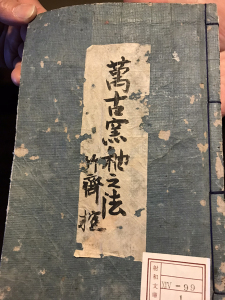

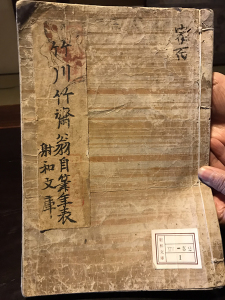

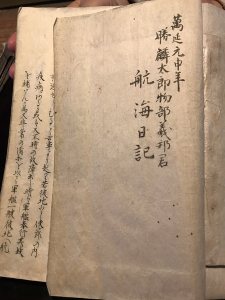

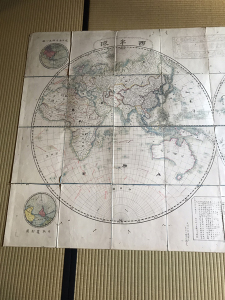

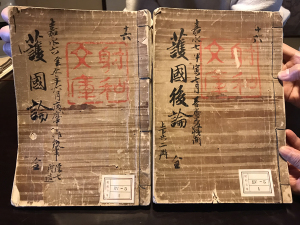

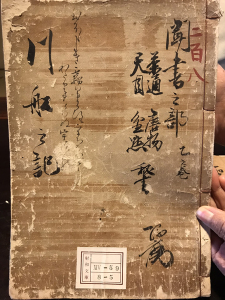

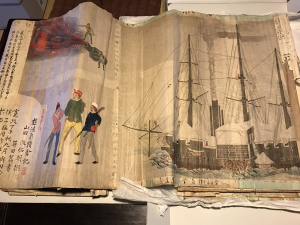

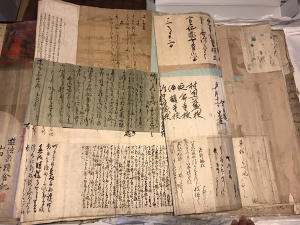

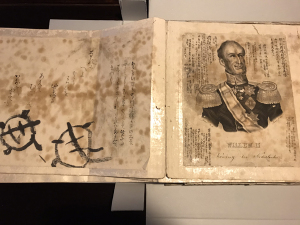

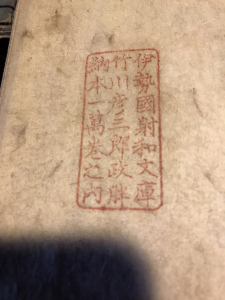

悦之さんが車で案内してくれる。私を松阪に導いてくれた谷根千工房の山﨑範子さんも一緒だ。 中心部から20分ほど南に走ると、櫛田川に出る。そこにかかる両郡橋は飯野郡(現・松阪市)と多気郡を結ぶことから名づけられた。その飯野郡側にあるのが、射和(いざわ)という町だ。 古くからの屋敷が並ぶ、静かな町並みである。 「ここは櫛田川上流の丹生(にう)で産出された水銀を加工した伊勢白粉で発展しました。 伊勢商人の当主は地元に住むが、江戸や京、大坂に店(たな)を持ち、支配人に差配を任せた。江戸の場合は「江戸店持」と呼ぶ。 竹斎という人「この家は元禄時代、1700年前後に建てられたものと聞いています」と、出迎えてくれた 竹川家は江戸と大坂に店を持ち、両替、醤油、酒などを商った。1726年(享保11)には「幕府御為替御用方」を務めるほどの大商人となった(『復刻 竹川竹斎』竹川竹斎生誕 竹斎の父・政信は本居宣長の門人で、母の菅子の父は伊勢神宮権禰宜で国学者の荒木田久老だった。荒木田は賀茂真淵の弟子で、のちに同門の宣長と対立した。学問を好む家庭であったようだ。 竹斎は1809年(文化6)に生まれる。幼名は馬之助。12歳から5年間江戸で暮らし、江戸店で修業する。その後、大坂店でも2年間過ごした。 竹斎は、地元の農民の窮状を救いたいという思いから、池の灌漑事業、射和万古(陶器)の 射和文庫の誕生 竹斎が射和文庫を設立したのは、1854年(嘉永7・安政元)。このとき、竹斎は家督を嫡子に譲っている。 この「不便」について、日記では「おしんで本を貸したがらない人がいる」と書いている。 小津久足は、小津党に連なる伊勢商人で国学を学び、「西荘文庫」を創設した。本居宣長の孫弟子で、滝沢馬琴とも交流した。紀行家の側面もあり、その久足の幻の紀行文が発見されたという設定の小説が乗代雄介『皆のあらばしり』(新潮社)だ。 そして、伊勢商人は財力とともに、三都からの情報をいち早く入手するネットワークを 海舟は竹斎の14歳年下だった。二人は何度か会い、ひんぱんに手紙をやり取りしている。1860年(安政7)、咸臨丸を指揮してサンフランシスコに到着した勝は、現地で撮った写真を竹斎に送った。そこで勝が手にしている太刀は、竹斎が贈ったものだった。 世界を見据えて 射和文庫の蔵書は、あとで述べる経緯をたどって、竹斎の子孫が大切に守ってきた。 裕久さんは、私たちの求めに応じて奥の書庫から、次々に資料を取り出して見せてくれた(以下、『幕末のチャレンジャー 竹川竹斎』松阪市立歴史民俗資料館、参照)。

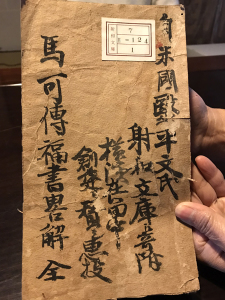

また、『馬可伝福書略解』は新約聖書の翻訳だが、竹斎は横浜開港と共に来日したアメリカ人宣教師で医師のヘボンから同書をもらったという。竹斎は英国公使パークスとも交流があった。

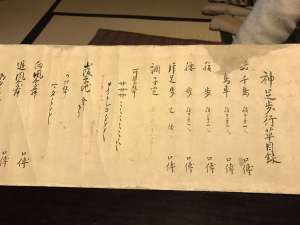

また、竹斎は大和の山伏から早歩きの術を伝授されたといい、射和文庫には『神足歩行草目録』などの巻物が残されている。全国を歩き回った松浦武四郎も、竹斎からこの歩行術を学んだのかもしれない。 時代に翻弄されて竹斎は多くの書物と、各地の知識人とのネットワークにより知識を深め、地域や国家のために尽力した。 それでも竹斎は射和文庫を守ろうとした。 明治維新を迎えると、太陽暦や断髪、徴兵令など新政府の政策を率先して受け入れている。 1871年(明治4)の廃藩置県では、射和文庫に与えられていた扶持料や貢租免除などの どんな貴重な書物であっても、その価値が判らない人にはゴミ同然なのだ。そして、 松浦武四郎記念館、本居宣長記念館、そして竹川竹斎の射和文庫。3つの資料館を取材して、松阪(松坂)の文化の奥深さに触れたように感じた。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

懐かしき古書店主たちの談話 第7回

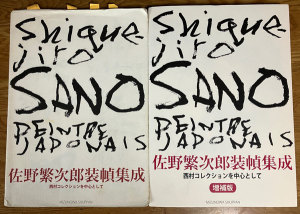

『佐野繁次郎装幀集成 増補版』作成について

『佐野繁次郎装幀集成 増補版』作成について西村義孝 |

|

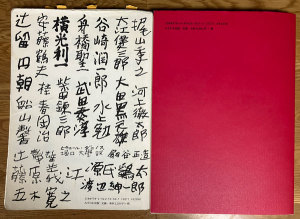

『佐野繁次郎装幀集成』は2008年11月に刊行されました。佐野繁次郎装幀本の蒐集の

きっかけは、『sumus』2号(2000年1月発行)特集「画家の装幀本」の中のひとつ林哲夫氏 「佐野繁次郎」でした。 佐野繁次郎が装幀した辻静雄の著作は既に所蔵しておりました愛読書として。佐野の文字を使用した作品である装幀本をもっと見たくなり、画集がないこともあり装幀本だけでなく雑誌の蒐集が始まりました。 当時、宰相吉田茂の息子、吉田健一の著作本、翻訳本を蒐集しておりました。その時に身についた探索要領が役立ったようです。蒐集した結果が、2008年6月にアンダーグランドブックカフェのイベントで「佐野繁次郎の装幀モダニズム展」が神保町の古書会館で開催され、同年3月に「spin03 佐野繁次郎装幀図録」が作られました。その図録がきっかけで『佐野繁次郎装幀集成』となりましたものです。昨年、増刷のお話がありました際、神保町の古書会館で 増補版の画像は、2008年の発行以降に新たに蒐集できた装幀本、雑誌は自宅のスキャナで取りました。大きいサイズの装幀本(『フランス料理研究』、『ヒロシマ』他)、パピリオ 増補版のブックデザイン、前回と同様に林哲夫氏が担当され、出来上がった増補版は、前回と同じタイトルながら構成、レイアウトが違う別な本となっております。カバーの表は前回を踏襲していますが、カバー裏、表紙、裏表紙は増補版用に新しく作って下さいました。 そして印刷の凄腕が見られます。具体的には、表紙、裏表紙に使われた『ヒロシマ』の装幀画稿の切り貼りされた凹凸が見えるように印刷され、書簡の薄い文字もハッキリ読めます。 佐野の文字が、デザインを意識された装幀の文字、普段の文字で書かれた草稿(『ヒロシマ』の内容見本用他)と書簡(山内金三郎宛)と見比べることができます。特に書簡では印刷のお願いが詳細に綴られています。 もともと蒐集が好きでしたが、佐野が携わった印刷物の作品は、あの独特の文字、色使い、描かれている人物・風景といずれも佐野繁次郎と分かる技、印刷のもとになる装幀画稿、原画も手に入れて印刷物となるまでが反映出来ました。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

新刊『もっと調べる技術』――ベストセラーの続編は、推し活、趣味、本の本でもあるのです

新刊『もっと調べる技術』

|

ベストセラーの続編を書きました 在野研究者のため、トガッた文献参照法を紹介するメルマガ連載を本にまとめたところ、 事例の多くが私の趣味や研究がらみ 中身は、本の探し方(分類で探す)、ビジネス人やアイドルの調べ方、言葉の流行りすたりや来歴の調べ方、ファミリーヒストリーの調べ方、無料のWEBツール(国会図書館サーチ、国会図書館デジタルコレクション)の使い方などです。版元HPに目次一覧があり、「試し読み」もできるようになっています。 模型店の歴史を調べる 本のもとになった連載は在野研究者のために書かれたもので、本来、趣味の研究などに 推し活をする――アイドル文献を調べる 以前、雑誌図書館の大宅壮一文庫に京王線で行った際に、八幡山駅から行く途中にカルチャーステーションというアイドル文献専門の古書店があってビックリしました。察するに、大宅文庫にアイドル文献を調べに行く人達向けにそこへ開店したものでしょう。つまり、意外と 本の関係者を調べる ビジネス人を調べる方法では、巨大古書店創業者、巨大図書館産業社長、巨大図書館副館長、そして出版研究者(私です)といった4人がどのように調べられるかを例示しました。 「よむ」という言葉の語源や意味の変遷 言葉の来歴(語誌)の調べ方では「よむ」という日本語の意味の起源や成り立ちについて ということで、本書は「本の本」でもあるのでした。ハウツー本でもありますが、情報エッセーでもあるので、「立ち読み」でもして、楽しんでくださると幸いです。 好評発売中! |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

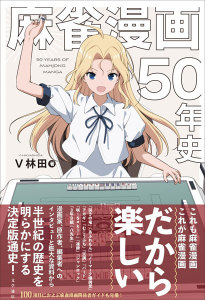

古本屋なしにはできなかった『麻雀漫画50年史』

古本屋なしにはできなかった『麻雀漫画50年史』V林田 |

|

2024年5月に文学通信より刊行された筆者の初単著『麻雀漫画50年史』は、タイトル通り、専門誌『近代麻雀』(竹書房)が刊行され続けているなど日陰者気味ながら日本の漫画シーンの中で独特の地位を築いている「麻雀漫画」というジャンルについて、その発祥から現在までの歴史をまとめたものとなります。

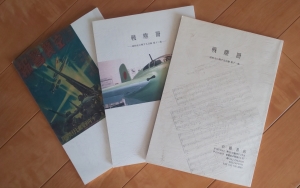

この原稿を読んでいる方の多くは、麻雀漫画というジャンルについて、『ぎゅわんぶらあ 「読み捨て」的な要素が強い大衆娯楽ジャンルであることから評論などの場で取り上げられることは少なく、作家や作品、専門誌の数々はかなりが忘れ去られているためです。 筆者は、そんな麻雀漫画について、11~19年に『麻雀漫画研究』シリーズ(全22号)と そして、その研究成果を通史の形でまとめたのが本書となるわけです。空前の本になったと自負しています(こんなことの研究に人生のリソースを割こうと考えるアホはいないので)。 それにしても、この研究では古本屋に本当にお世話になりました。近年でこそ過去作の電書化も増えてはいますが、収集し始めた当時は、過去作については当然ながら古本屋を頼るしかない状態。この麻雀漫画というジャンル、マニアがついているごく一部の作家(官能劇画を描いていた人など)を除けば単行本にプレミアが付いていることはほとんどなく、金銭的な意味では苦労があまり大きくはありませんでした。が、それは同時に、「価値がないので、専門の古本屋でもあまり置かれていない」ということ。ウェブ通販やネットオークションの検索画面にタイトルを入れても梨の礫という本も少なからずあり。 というわけで、収集は足で探すことに頼らざるを得ませんでした。まず優先的にローラー 今は亡きほんだらけ越谷蒲生店なんかは、なぜかは不明ですが、最高レベルに古の麻雀漫画 次に見て回ったのは、郊外の町にあって近隣住民の売り買いがメインと思われる、ある程度年季の入った古本屋です。Googleマップで当たりをつけ、「古本屋ツアー・イン・ジャパン」さんのブログ内を検索してみては、漫画の取り扱いがあるかや外見写真といった店舗情報をチェック。特に、入口にコンビニ版コミックスを並べた均一台があったりするようなところは積極的に押さえに行きました。 これは、麻雀漫画にはコンビニ版でのみ単行本化されている作品がそれなりにあったりするのが理由です。このような古本屋参りの果てに、本棚の半分くらいが麻雀漫画単行本で埋まり、棚の上には古雑誌を詰めた段ボールが積まれている家が生まれました。 なお、集めた資料の一部については、2024年7月12日~20日にかけて、東京古書会館2階にて「麻雀漫画の歩み展」として展示いたします。貧乏人御用達のワンルームアパートで同居するには正直無理がある量(冷蔵庫を置くスペースさえ捻出できていない)なので、筆者としては前から「本を書いたら大半は然るべき図書館等に寄贈したい」と言い続けているのですが、「せっかくなので処分する前に展示しましょう」という話になったものでして。興味を持たれた方はこのイベントもよしなに。 並行して、同人サークル「フライング東上」で、埋もれた麻雀漫画作品や大ファンである |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

大相撲の方向性と行司番付再訪【大学出版へのいざない19】

大相撲の方向性と行司番付再訪根間弘海(専修大学名誉教授) |

|

筆者は長い間、大相撲の行司に焦点を絞り研究を続けている。行司は、相撲の取組を裁く

審判者としてだけでなく、大相撲という組織を裏から支えてきた。また行司の世界は、力士の世界や相撲界と同様にその歴史はさまざまな変遷を経ている。いずれの世界も密接に絡み合っているので、どのテーマであれ、面白い研究になるのである。 本書では、筆者の今までの研究の中から大相撲関連の九つの話題を取り上げ、それぞれを論考形式でまとめている。ここでは、その中から二つの話題を取り上げて紹介しよう。 一つ目は、「大相撲の儀式や所作には一定の方向がある」ことである。たとえば、横綱・ 幕内・十枚目土俵入りでは、先導する行司と力士は土俵を左回りに一周する。力士が一定の 所作をしているあいだ、行司は蹲踞し、軍配房を右→左の順序で振り回す。また、勝負の取組で勝った力士が賞金を受け取るとき、その勝ち力士は左→右→中央の順序で手刀を切る。 土俵祭では、方屋開口の祝詞を唱えた直後に軍配を左右に振ったり、土俵の四つ角にお神酒を注いだりする儀式があるが、その順序は左→右→左である。清祓いの儀式でも榊の枝を振り また、木村竜五郎(のちの十六代木村庄之助)は明治六年に幕下十枚目(青白房)だったと |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |