懐かしき古書店主たちの談話 第7回

日本古書通信社 樽見博

「日本古書通信」の定期購読者には今も綴じ込みカバーを謹呈している。PCが普及する

前は、タナックというカード式の印刷機で宛名を封筒に直接印刷していた。カードの管理は、

八木福次郎の妻たね子さんがしており、カバー送付用の封筒宛名はたね子さんが手書きして

いた。非常に達筆な方であった。カバーを封入して発送するのは私の仕事で、どんな読者が

いるかがそれで分かった。こんな有名な人が定期読者なんだと感心しながらゆっくり作業していたら、八木から怒られたことがあった。

俳人の楠本憲吉さんや、評論家森本哲郎さん、パンダ飼育で有名な中川志郎さん(この方は私と同郷で、一度原稿を書いて頂いた)など著名な方が少なくなかった。寄席文字の橘右近さんも読者で、何というのか法被股引草履姿で事務所に来られたこともある。その名を見て嬉しかったのは児童読み物作家の山中恒さんだ。

既に「ボクラ少国民」シリーズも出されていたが、何と言っても、『ぼくがぼくであること』(実業之日本社・1969)の著者として敬愛していたからだ。1973年にはNHKのドラマにもなっており、私はそれで知った。主人公は小学校六年生。自意識の目覚めや独立心が

テーマだ。子供だから意味があるので、いい大人が高らかに歌う意識改革ではない。

大人になったら、大切なのは他人を認めることだ。70歳を前にして強くそう思う。

「日本古書通信」の編集を始めて最初に原稿依頼したのは山中恒さんだった。電話すると喜んで承諾してくれたのだが、期日になっても原稿が届かない。恐る恐る電話すると「そうだったね、明日までに送るようにするよ」と言われる。図版が必要ですから撮影を兼ねて伺いますというと、少し困ったようにそれも自分でするよ、とのことだった。無事原稿は頂いた。

しかし1年後に知ることになるのだが、この時奥様が亡くなられた当日だったのだ。電車の中で「朝日ジャーナル」を読んでいたら、山中さんがコラムを書いていて、奥様を亡くされた

後のことを綴っていた。そんな中でも約束の原稿を書いてくれたのだと、申し訳ない気持ちで一杯になった。

前書きが長くなったが、その山中さんが親しくされていたのが、昨年8月に亡くなった

(この連載で最初に取り上げた)青木正美さんと、町田市の二の橋書店の先代田中貢さんだ。

二の橋さんは、昭和の最末期、古書組合の機関誌委員となって「語りつぎたい古本屋の昭和史」を9回の連載として企画された。昭和62年4月の301号から63年8月の309号までだ。連載の冒頭、平畑静塔、三谷昭、仁智栄坊の俳句を引用し、昭和15年に起きた「京大俳句事件」を戦前の異常な思想統制の実例として紹介している。

二の橋さんは古本屋としては二代目で先代田中義夫さんは昭和5年に墨田区竪川(現在は立川)で古本屋を開業、元は鼈甲職人だった。若いころから俳句の運座に参加し、俳書を得意とした。二の橋さんも戦時資料を専門にする前は先代と共に『俳書目録』を出すなどしていた。それが冒頭の出だしに反映したのだろう。「古書月報」の余白に埋め草として義夫さんの近作6句を紹介している。

浅草も夏植木市二度済ます

日の色に朝から負けて葛桜

旅戻り南部風鈴鳴らし見す

神輿荒れて神主と馬遠くゐし

夕蝉や自分の時間でも淋し

安住の地は友遠し青葉木莵

義夫さんは、俳人として石田波郷、楠本憲吉、西東三鬼、秋元不死男、山本健吉などとも

親しかったようだ。俳句から浅草恋しの想いが伝わってくる。(平成4年没・95歳)

「語りつぎたい古本屋の昭和史」では、「古書月報」から思想書販売に対する統制や弾圧、

古書の公定価格制度に関する記事や、出征組合員への措置に関する記事などを二の橋さんの

コメントを添えて紹介するほか、昭和23年の帝銀事件に危うく遭遇する所だった春近書店

林甲子男さんの話(後にその時の林さんの記憶が銀行周辺の泥道状態を示す再審請求の資料となった)。戦時中の状況を知る本郷の文生書院小沼福松さんや考古堂書店柳本信吉さん、

琳琅閣書店斎藤祐次さん、四ツ谷の古瀬書店古瀬英一郎さん、前回少し触れた秦川堂書店永森慶二さんが当時の思い出を書いている。またその永森さんと、高円寺の都丸書店都丸茂雄さんへの聞き書きもある。

都丸さんには、私も昭和58年3月にお話を聞いて記事にした(専門店と語るシリーズ)。60年代から70年代初めに多少とも社会科学に興味のあった学生なら知らない者はいない古書店であり古書店主だった。入社して4年目、まだまだ駆け出しだったが、ぜひ会ってみたい

古本屋さんの一人であった。今、改めてこの時の記事を読むと実によく纏められている。

都丸さんが原稿を事務所に届けてくださったのを覚えているので、丁寧に修正されたためだろう。あるいは全て書き直されたのかもしれない。その記事にも出てくるが、友人の川名書店

川名信一さんが人民戦線事件で起訴され豊多摩刑務所で獄死した。二の橋さんのインタビューでも「非業の死をとげた川名信一氏の死は、わが業界に係る悲しい昭和史の一齣と是非記憶して欲しい」と語られている。(平成9年没・89歳)

また、永森さんは、二の橋さんの父上に言わせると「五世羽左衛門そっくりのいい男」。

前回も書いたが、フランス人の血を引く美貌で知られた名優市村羽左衛門を連想させる美男子だったのだ。

さて、二の橋書店田中貢さんには、2003年(平成15)2月号に「俳書から戦時資料へ」をご寄稿頂いている。「古本屋の話」と題した連載で、玉英堂書店斎藤孝夫さん、中野書店

中野実さん、小島書店小島正光さん、一心堂書店水井みつ子さん、根元書房佐藤久夫さん、

大雲書店大雲健而さん、金文堂書店木内茂さん、棚沢書店棚沢孝一さん、由縁堂書店相川

章太郎さん、杉原書店杉原彰さん、木本書店木本忠士さんにインタビューして記事にした。

水井さんだけは当社の折付が担当した。

二の橋さんは、大正15年本所松坂町の生まれ、昭和17年に都立第三商業を卒業、京浜急行を経て、陸軍気象部技術要員となった。立川飛行場にも勤務したことがあった。昭和20年3月10日の東京大空襲では母上と三人の妹さんを亡くされている。ご自身も川に飛び込み一命を

得た。疎開していた草加から戻り昭和21年に浅草で再開、二の橋さんも結婚してお子さん

(現在の二の橋書店主)が出来たことを機に店を継いだ。昭和52年には父上の喘息のことも

あり鶴川に移転。店の一部を昭和史のコーナーにしていたのを、前記の山中恒さんが見て、

専門にすることを奨めた。

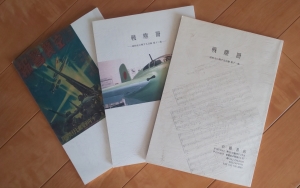

戦時資料を中心とした昭和史資料の目録『戦塵冊』は山中さんの命名。今、私の手元に

第11集(平成11年)、13集(平成14)、15集(平成17)がある。探せばもっとあるはずだが残念ながら出てこない。B5判で、95~114頁、毎号36項目に分類した3000点から

4000点を掲載している。表紙裏の「御挨拶」が毎号素晴らしい。

第11集 叔父から形見のSPレコードを多量に貰った。昭和初期から昭和十五年頃の歌謡曲が主で目録作成の傍ら何曲か聴いた。やるせない世相を反映した「女給の唄」。大陸へ大陸へと追いやった「夕日は落ちて」「満洲想えば」そして「国境の町」等々・・・・。国策にそって作られたと言われているが、戦時歌謡を含めてその根底にあるメロディーは反戦的です。

第13集 有事関連三法案と物騒な法律が審議されている。国家総動員法の復活はゴメンです。一昨年当店がある古書目録に「危険物に関する資料」といったものを載せた時です。早速防衛庁、及び警察庁公安がどんな内容のものなのか、販売先は・・・と事情聴取に来ました。私は昔、軍屬属で赤表紙のもの(極秘扱いの書類など)を取り扱っていた経験がある。販売先の可否判断の常識は持っていると話したら納得したらしい。(これらの法律が通ると)これからは、もっとこんな事が起こらないという保証はない。

第15集 「現代版‐治安維持法」の異名すら持つ法案、名前からして恐ろしい「共謀罪」だ。国際組織犯罪防止条約の批准のための新設法と言うのだが、それは口実であって勝手に

解釈して適用した、横浜事件、俳句弾圧(京大俳句事件)の例の如く悪法治安維持法の再現なる危険性の法案です。夢よもう一度、が忘れられない勢力がある事、二の舞だけはゴメンだ。監視しなければ・・・。

「古書月報」の連載「語りつぎたい古本屋の昭和史」に、戦後の「古書月報」87号に中島春雄さんが書いた「古本屋弾圧事件の思い出」が再録されている。その中に発禁故に売れる思想書を大っぴらに扱って逮捕された渋谷のN書店の事が出ている。拷問を受けたのか仕入れ先や

販売先を話したことで検挙された人や業者が多数出たことが書かれている。この連載の最初にも書いたが、古本屋が活躍するのは災害や戦災からの復興期であった。本の得難い時代には人々は競って本を求めようとする。無謀な思想統制で価値ある書物を破棄するのも文化への

冒涜なら、機に乗じて闇で暴利を貪るのも冒涜である。二の橋さんが公安関係者へ「販売先の可否判断の常識は持っている」と毅然と対されたことは、古書を扱う者の範とすべきことだと思う。

終戦の昭和20年に生まれた方も間もなく80歳である。古書業界全体を見ても戦前を知る方はごくごく稀になってしまった。二の橋さんが担当された「語りつぎたい古本屋の昭和史」は貴重な記録である。自らの重い経験が下地としてあるから思いのこもった連載となったのだろう。(令和1年没、94歳)

私も拙いながら古老の古書店主たちの話を残せてよかったと思う。次回からは東京以外の

古書店主の談話を紹介したい。