松阪での書庫取材、3か所目に向かう。さきほど取材した本居宣長記念館の名誉館長・吉田

悦之さんが車で案内してくれる。私を松阪に導いてくれた谷根千工房の山﨑範子さんも一緒だ。

中心部から20分ほど南に走ると、櫛田川に出る。そこにかかる両郡橋は飯野郡(現・松阪市)と多気郡を結ぶことから名づけられた。その飯野郡側にあるのが、射和(いざわ)という町だ。

古くからの屋敷が並ぶ、静かな町並みである。

「ここは櫛田川上流の丹生(にう)で産出された水銀を加工した伊勢白粉で発展しました。

財を築いた家が多く、伊勢商人発祥の地と呼ばれます」と、吉田さんが教えてくれる。

伊勢商人の多くは松坂の出身で、三井グループもこの地が発祥だ。また、本居宣長が生まれた小津家も伊勢商人で、その一族は「小津党」と呼ばれた。映画監督の小津安二郎も小津家の分家に生まれた。

伊勢商人の当主は地元に住むが、江戸や京、大坂に店(たな)を持ち、支配人に差配を任せた。江戸の場合は「江戸店持」と呼ぶ。

車を停めた場所の向かいにある国分家は、大國屋の屋号で醤油を商い、明治には「K&K」の商標で缶詰を販売する。いまは「缶つま」で知られている。

そして、今回取材するのは、同じく伊勢商人だった竹川家に伝わる「射和文庫」なのだ。

〇竹川竹斎の生家

竹斎という人

「この家は元禄時代、1700年前後に建てられたものと聞いています」と、出迎えてくれた

竹川裕久さんは話す。優しい顔立ちで、穏やかな物腰の人だ。

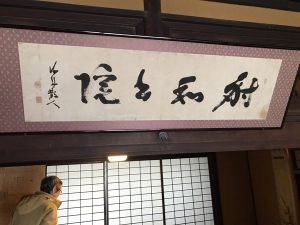

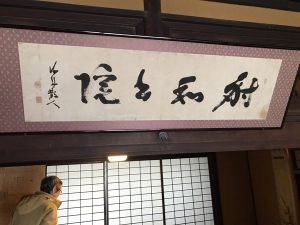

書院玄関には、「射和文庫」の扁額が掛かる。鳥羽藩主の稲垣長明が書いたものだという。

〇「射和文庫」の扁額

「射陽書院」と名付けられた座敷に入ると、ここにも扁額がいくつかある。そのひとつは、

勝海舟が書いたものだ。

〇勝海舟書の扁額

竹川家は江戸と大坂に店を持ち、両替、醤油、酒などを商った。1726年(享保11)には「幕府御為替御用方」を務めるほどの大商人となった(『復刻 竹川竹斎』竹川竹斎生誕

二百年記念事業実行委員会、2009。以下、竹斎の経歴は同書を参照)。

本家竹川、新宅竹川、東竹川の三軒からなり、いまいるのは東竹川家だ。同家の7代が射和文庫を築いた竹川竹斎である。ちなみに裕久さんは13代目に当たる。

竹斎の父・政信は本居宣長の門人で、母の菅子の父は伊勢神宮権禰宜で国学者の荒木田久老だった。荒木田は賀茂真淵の弟子で、のちに同門の宣長と対立した。学問を好む家庭であったようだ。

竹斎は1809年(文化6)に生まれる。幼名は馬之助。12歳から5年間江戸で暮らし、江戸店で修業する。その後、大坂店でも2年間過ごした。

若い頃から読書が好きだったが、江戸修行中は読書を禁じられた。そのため、「本屋に

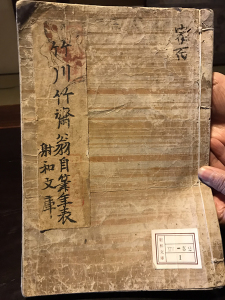

いって和漢古今書を読むこと数千巻に及んでいる」と自筆年表にある。この本屋通いから

さまざまな交流が生まれた。また、経世家・農学者として知られる佐藤信淵から、農業や

軍政、地理などについて教えられた。

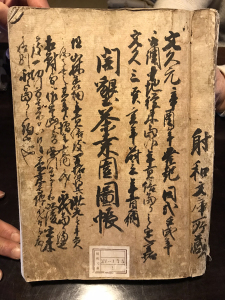

竹斎は、地元の農民の窮状を救いたいという思いから、池の灌漑事業、射和万古(陶器)の

復興、茶の栽培など、さまざまな事業に奔走するが、幕末の混乱もあってか、いずれもうまくいかなかったようだ。

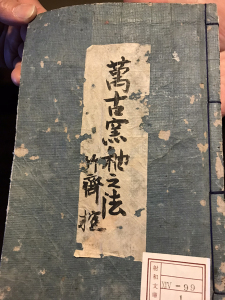

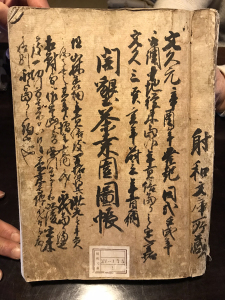

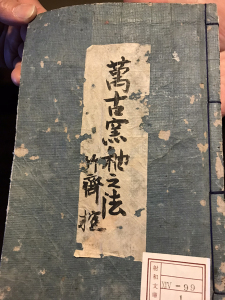

〇『開墾茶桑園図帳』 〇『万古窯釉之法』

1868年(明治元)、新政府は竹川家に対して幕府御為替御用金を全部取り上げる旨通達し、これによって竹川家は事実上倒産。その後、竹斎は1882年(明治15)に74歳で亡くなった。

射和文庫の誕生

竹斎が射和文庫を設立したのは、1854年(嘉永7・安政元)。このとき、竹斎は家督を嫡子に譲っている。

その動機について、『射和文庫納本略記』には次のようにある。

「若い頃より書を読むことが好きだったけれども、(略)借本は不便なのと遠慮があって、

どうしても身につかない。なんとかして生涯の中には文庫を建て、万巻の書物を納めて、後世に残し、好書生のために自由に本を読ませてやりたい」

この「不便」について、日記では「おしんで本を貸したがらない人がいる」と書いている。

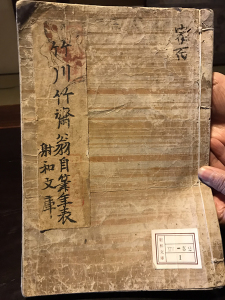

また、自筆年表には「この時、わが国の急務は富国強兵にある。その富国強兵への本は

農、商を富ますことにある。農商を富ます道は文庫にあるから、若年より出来るだけの努力をして書物を集めてきた」とある。

〇『竹川竹斎翁自筆年表』

文庫の規模については、年表に「文庫、書院を創設して、書籍一万巻、古書画、古物を

納めた」とある。竹斎の親戚や交流のある人々からの寄贈もあった。その中には、伊勢外宮の

禰宜で国学者の足代弘訓もいた。

江戸時代、商人や武士が個人で蔵書を持つようになり、そのコレクションは「◎◎文庫」と名付けられた。それは江戸、京、大坂だけの現象ではなかった。

小津久足は、小津党に連なる伊勢商人で国学を学び、「西荘文庫」を創設した。本居宣長の孫弟子で、滝沢馬琴とも交流した。紀行家の側面もあり、その久足の幻の紀行文が発見されたという設定の小説が乗代雄介『皆のあらばしり』(新潮社)だ。

4つの名前を持ち、さまざまな活動をした小津久足から江戸社会を見つめた、菱岡憲司

『大才子・小津久足』(中公選書)によれば、伊勢は和学、茶、本草学、御師など、さまざまなつながりで文化圏を形成していたと指摘する。竹川竹斎の射和文庫もこの文化圏から生まれたものだと云えるだろう。

そして、伊勢商人は財力とともに、三都からの情報をいち早く入手するネットワークを

築いていた。

勝海舟の自伝『氷川清話』には、竹斎との出会いのエピソードが記されている。

貧乏だった海舟が日本橋の小さな本屋で立ち読みをしていると、函館の商人・渋田利右衛門に目を掛けられ、書物を買う金を渡される。その渋田が自分が死んだら頼りにしろと紹介してくれたのが、灘の酒屋・嘉納治右衛門(嘉納治五郎の父)、日本橋の浜口儀兵衛(梧陵)、

そして「いま一人は伊勢の竹川竹斎という医者で、その地方では屈指の金持で、蔵書も数万巻あった」。

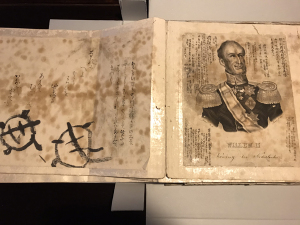

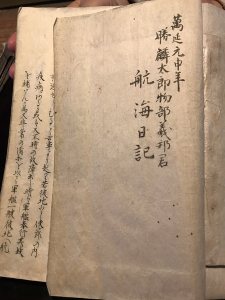

海舟は竹斎の14歳年下だった。二人は何度か会い、ひんぱんに手紙をやり取りしている。1860年(安政7)、咸臨丸を指揮してサンフランシスコに到着した勝は、現地で撮った写真を竹斎に送った。そこで勝が手にしている太刀は、竹斎が贈ったものだった。

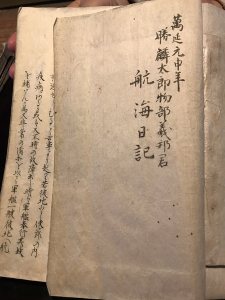

〇『勝麟太郎物部義邦君 航海日記』

世界を見据えて

射和文庫の蔵書は、あとで述べる経緯をたどって、竹斎の子孫が大切に守ってきた。

1978年からは大学教員が中心となり、射和文庫の蔵書整理を開始する。1981年には『射和文庫蔵書目録』として刊行される。

「この頃、私は本居宣長記念館に入ったばかりでしたが、この作業に参加したんです」と、

吉田悦之さんは振り返る。

当時、蔵書を守っていたのは、竹川裕久さんの両親だったが、没後、貴重な資料を引き継ぐことになった。

裕久さんは、私たちの求めに応じて奥の書庫から、次々に資料を取り出して見せてくれた(以下、『幕末のチャレンジャー 竹川竹斎』松阪市立歴史民俗資料館、参照)。

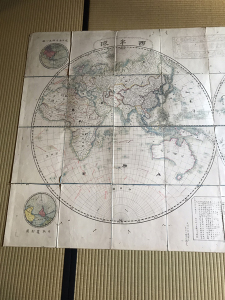

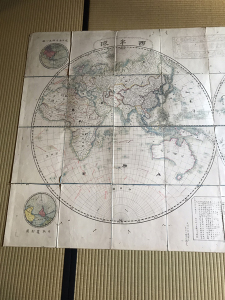

たとえば、『新訂万国全図』。幕府天文方の高橋景保が作成した地図を、竹斎と弟(のちに国分家を継ぎ国分勘兵衛となる)で写したもの。

〇『新訂万国全図』

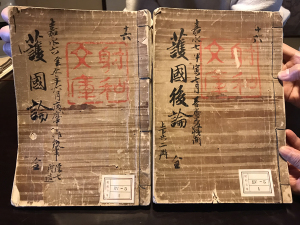

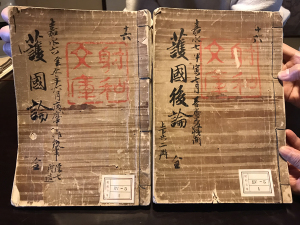

竹斎は1853年(嘉永6)に『護国論』を著す。同書は「経済面の得失論から、いかにして

外国船を退治して国を守るかという海防論で、交易拒絶論であった」(岩田澄子「竹川竹斎『護国論』1」、『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第16輯、2019)。勝海舟の

弟子を通じて、幕府や朝廷にも提出された。しかし、翌年に著した『護国後論』では、開国論を主張し、そのためには知識を世界に求め、視野の広い人物を養成すべきだと述べた。

〇『護国論』と『護国後論』

「竹斎は江戸とのネットワークを通じて、世間の動きを知っていました。1860年(安政7)に起きた桜田門外の変についてもいち早く情報を得ていました」と裕久さんは云う。

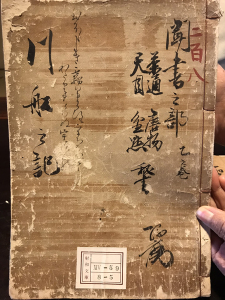

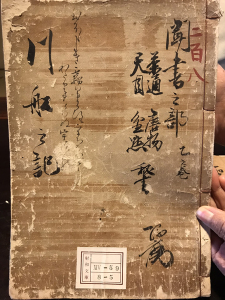

射和文庫に所蔵されている『川船の記』は裏千家流の茶の本だが、うち一冊には途中から

桜田門外の変に関する記録が差し込まれている。

「竹斎が茶書に偽装し桜田事変の資料の存在を隠した理由は、子孫の身の安全のためだったと思われる」と、岩田澄子は前掲論文で推測している。竹川家でも同書は「秘書」として扱われていたそうだ。

〇『川船の記』

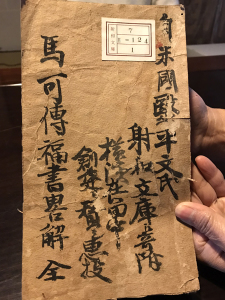

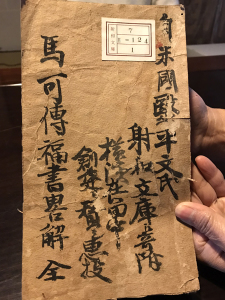

また、『馬可伝福書略解』は新約聖書の翻訳だが、竹斎は横浜開港と共に来日したアメリカ人宣教師で医師のヘボンから同書をもらったという。竹斎は英国公使パークスとも交流があった。

〇『馬可伝福書略解』

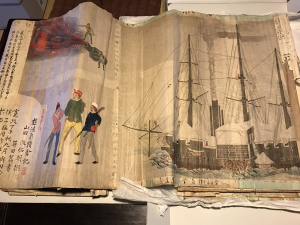

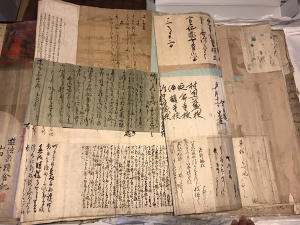

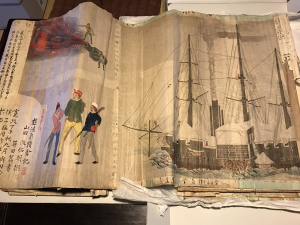

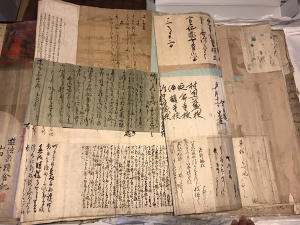

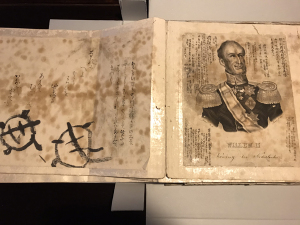

さらに興味深いのが『反故帖』と呼ばれるスクラップブックだ。大きな帳面の両面に手紙やメモ、絵図、写真などが貼り込まれている。

「本居宣長の没後五十年祭の資料、米国総領事ハリスの70歳の記念品リストとか、裏千家家元の手紙など、種々雑多なものが貼り込まれています」と裕久さん。その物量感に圧倒される。1985年には『射和文庫反故帖目録』が刊行された。

〇『反故帖』1 〇『反故帖』2

〇『反故帖』3

また、書院には手紙や絵を貼り込んだ屏風も置かれていた。

〇屏風

75冊におよぶ竹斎の日記も残されており、松阪大学地域社会研究所で翻刻が進められ、

完成した。

竹斎には博物学的な関心もあり、火浣布(防火用の布)、アイヌ神仏石、古代瓦などが

残されている。同じ松坂に生まれた松浦武四郎がさまざまなモノを集めたことは、本連載の

第25回で触れた。その武四郎は少年の頃、射和延命寺の物産会(コレクションの観賞会)に

オランダの硬貨を出品しているが、この会を主催したのが竹斎だったのだ。

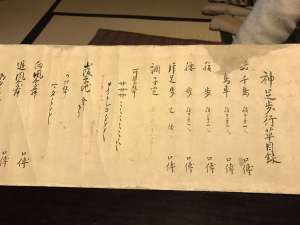

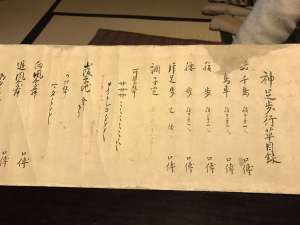

また、竹斎は大和の山伏から早歩きの術を伝授されたといい、射和文庫には『神足歩行草目録』などの巻物が残されている。全国を歩き回った松浦武四郎も、竹斎からこの歩行術を学んだのかもしれない。

〇『神足歩行草目録』

時代に翻弄されて

竹斎は多くの書物と、各地の知識人とのネットワークにより知識を深め、地域や国家のために尽力した。

これらの蔵書をもとに、竹斎は射和文庫を次のような場にしたいと考えた。

「月々三の日を以て、老若を問わず、有志を集めて、書を講じ、釜をかけて茶の道を教え、兼題をもうけて歌をよませ、あるいは香をたいてそれを聞き、盆山石を鑑賞したり、道徳を論じたりして、知識を広げることを教育の主眼とした」(自筆年表)

一種の私設学校を運営しようとしていたのだ。

しかし、竹斎が持病に苦しんだことや、竹川家が倒産したことから、実際にはあまり活用されなかったと思われる。

それでも竹斎は射和文庫を守ろうとした。

「竹斎は日記に、文庫と書院を永久に残すこと、本家が衰退してもそれに関係なく文庫は東竹川家に属することなどを記しています。また、『覚書』では、将来文庫を廃する物がいれば、生き返って再び文庫を興すとも書いていました。すごい執念ですね」と、裕久さんは語る。

明治維新を迎えると、太陽暦や断髪、徴兵令など新政府の政策を率先して受け入れている。

自身もいち早く洋服を着用した。

また、「文明開化の世の中で、牛肉を食べないようでは」と来客に勧めたので、竹斎を敬遠した人もいるという。

しかし、そのように開明的な竹斎に、明治政府は厳しかった。

1871年(明治4)の廃藩置県では、射和文庫に与えられていた扶持料や貢租免除などの

権利が失われた。

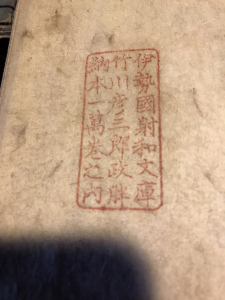

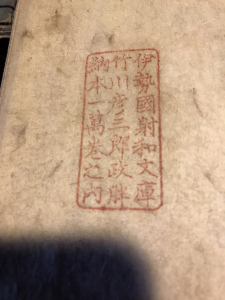

1873年(明治6)、射和に官立学校が設立される際、文庫の蔵書から3000冊を寄付しようとした。しかし、当時の渡会県では書籍の価値が判らず、反故紙同様に一貫目いくらで見積もり、金に換えて献納させようとしたので、竹斎は怒って寄付を辞めた。射和文庫には「納本

一万巻之内」という印が残る本があるが、このときのものだろうか?

〇「納本一万巻之内」の印

その後も同じようなやり取りがあり、県からの通達により、1876年(明治9)、竹斎は

思い切って蔵書の一部を古本屋に売却した。

「竹斎没後、文庫の書籍は邪魔物扱いにされ、一時射和村役場の二階におかれ、大正時代の

台風の時、壁の隙間から雨水が入り、壁際にあった多くの本が濡れてしまったこともあり、

久しい間きわめて不遇な扱いを受けていたのである」(『復刻 竹川竹斎』)

どんな貴重な書物であっても、その価値が判らない人にはゴミ同然なのだ。そして、

個人が心血を注いで蒐集した蔵書は、無理解のまま散逸してしまうことが多い。

幸い、昭和のはじめに竹斎の子孫が自宅に倉庫を建て、そこに資料を移したおかげで、

現在も受け継がれているのだ。

裕久さんは「そういう資料はあるとは知っていたが、親からはとくに何も聞いていなかったんです」と微笑む。自治体や組織に頼らず、個人で守っていくのは大変な苦労があるはずだが、裕久さんはごく自然にその役割を担っているように見えた。

松浦武四郎記念館、本居宣長記念館、そして竹川竹斎の射和文庫。3つの資料館を取材して、松阪(松坂)の文化の奥深さに触れたように感じた。

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu