東京古書組合百年史についてペンネーム 古書太郎 |

| 私と古書との関係についての話は非常に古い。私が飯田橋の大学に通っていた頃、授業の合間に30分ほど歩いて神保町の古本屋さんに通っていた。若い頃から古本には特別興味を抱いていたからである。別に収集癖がある訳ではないが古書店で古本を眺めるのが好きであった。その趣味は半世紀以上経った今でも変わらない。百年史を読むと若い頃から行きつけていた懐かしい古書店の名前が沢山でてくる。創立の古いと言われる一誠堂、音楽関係の古賀書店、洋書の田村書店、古典の八木書店、理系の明倫館など名前を挙げれば枚挙にいとまがない。私は理系であったので明倫館とフランス文学に興味を持っていたので田村書店2階の洋書部には頻繁に通った。

この度発行された百年史には第一章が鹿島茂さんの古本屋が生き続けた克明な歴史、鹿島さんの文章や講演はいつ読んでも聴いても詳しい上に面白い。以前に読んだ神田神保町書肆街考も大変面白かった。巻頭を飾るに相応しい読み物である。古書店と云えば先ず神保町が思い浮かぶが、古本の虫である私は勿論本郷、早稲田、中央線沿線などの古本屋さんもめぐっている。従って長年買い集めた本は沢山あるが、今でも大切にしている。特に大切な本には外箱がない場合にはそれに相応しい箱を作っている。 今回の百年史には五十年史と違って箱がない。当然箱を作った。曽て製本を勉強したこともあって市販品に負けないものを作る自信はある。 五十年史には著名な作家である永井荷風や中野重治、尾崎一雄といった方の「そとからみた古本屋」という欄があり、非常に興味深かったが、今回はそれがなかったのが残念である。作家は当然読書家であり古本あさりをしたに違いない。そのような人の経験や思いは古書店にとって非常に役立つのではないでしょうか。最後に今後の古書店の新しい時代へ向けての繁栄を心より祈念いたします。 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

古書店街に馳せるーー過去から未来へ

古書店街に馳せるーー過去から未来へペンネーム 閃 |

| 二年ほど前から神保町の古書店街に足を運び始めた。この百年史の中では殆ど最後の時期にあたる。神保町にある古書店はどれも歴史を感じさせるような店ばかりであるが、その本当の歴史については知りようが無かった。この百年史は、私が見ることのできなかった、古書店街の歴史を教えてくれるものだと思い、手に取った。

本書を通して、古書店街の本当の歴史を伺い知れた気がする。古書店街の歴史という点では、特に第一章から、今の古書店街の姿は徐々に形作られて来たものであることが分かった。それと同時に、これまでに姿を消した古書店もあったことを知った。つまり、私がたまたま目にできている「今」の古書店街は、東京古書組合の百年という時間の終着点での姿ではあるが、また他方では、その姿は変化の一時点のものに過ぎないのだとも感じられた。 第三章の「今後の百年のために——若手インタビュー&アンケート」からは、題にある通り、今後の百年を育む土壌を紹介しているように思われた。東京古書組合の今後の歴史も何らかの変化を伴うものであろうが、ここで回答されていた方々が中心となって作り上げ、さらにその次世代へと繋いでいくのだろうと想像せずにはいられない。そうして作られる未来の古書店・古書店街の姿は、「今」と異なるものなのか、異なるのであれば一体どのようなものになるのか、このように想像してみるばかりか実際に目にしたいと思うようにもなった。 古書店街の過去の歴史を知るために手に取ったはずの本書に、これからの古書店街の姿への好奇心を駆り立てられてしまった。これまでの古書店街の歴史は、その殆どを、本書を通して知ったが、これからの歴史は日々実見できるものであろう。未来に起こりうる変化を捉えるためにも、また古書店街へと足を向けずにはいられなさそうだ。 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

『古本屋的!』は『東京古書組合百年史』の姉妹本なのだ

『古本屋的!』は『東京古書組合百年史』の姉妹本なのだ稲垣書店 中山 信如 |

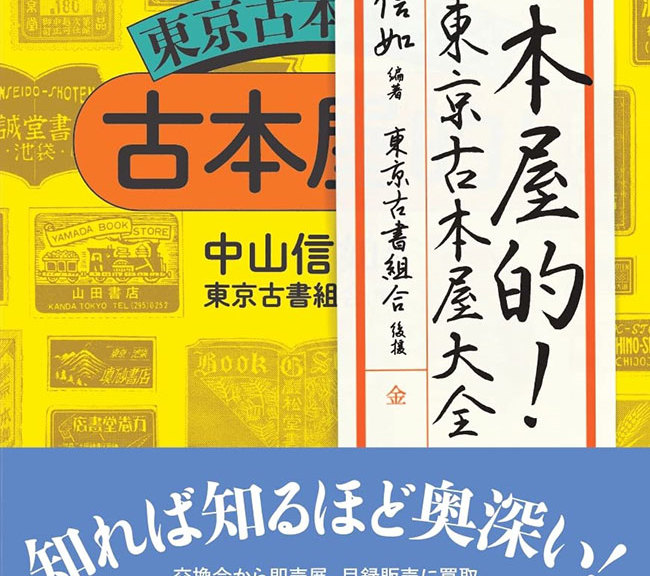

| 『東京古書組合百年史』、もう手にとってみたかい? 読んでみたかい? どうだい、立派な本だろう。八千円もするけど、第一章は、まるまるあの有名な鹿島茂先生に(といったってオレの一つ上なだけだけど)じきじきに頼んだり、見てくれだって、プロの気鋭の装幀家間村俊一さんに頼んで腕をふるってもらったりで、たいへんだったんだ。だから、そんじょそこらの社史や業界史とちがって、見映えがするだろう? 中身だって、仕上げるまでに三年と八ケ月、おりしも新型コロナ騒ぎのまっただなか、つどった編纂委員上は七十三から下は四十一歳まで総勢十五名、古い文献で歴史をおさらいしたり、ダンボールをあさって資料を集めたり、カンナンシンクの果てやっとこさ、どうにかこうにか作り上げたんだ。そんな苦労も、カラー口絵を含む七百ページ近くのボリュームを見れば、想像がつくってもんだろう。 でも、あの『百年史』、あれでやれやれ、終った終ったなんぞと思っちゃいけないヨ。実はあの『百年史』には、まだ続きがあるんだ。そう、オイラがやった、第五章「見よ、古本屋の豊穣なる世界」の続きがネ。あの第五章、中でもチラッと書いてるけど、副題「『古書月報』寄稿傑作選寸評集」ってある通り、先行する『東京古書組合五十年史』以降に出た組合機関誌「古書月報」五十年分のなかから、オイラが傑作と認定したおもしろいものを選って集めてコメントしたもんなんだけど、ハナからあんな形にするつもりじゃなかったんだ。始めはおもしろいと思ったものをドンドン粗選りしてって、最後にそのなかからさらにイイって思ったものを選んで載せて、それで一丁あがり、おしまいってするつもりだったんだ。 でも、いざ始めてみたら、これが予想に反しておもしろいものがゾロゾロ出てきて、第一次選考通過作的なもんだけでも、ふと気付くと三百編近く、ついでに選んだ座談会や聞き書きなんかのしゃべりものまで入れたら、三百と八十編。これを全部収録できたら、組合員同胞の持つ多様さ、幅広さ、奥深さを紹介せんとの思いもみごと達成できたんだろうけど、なんてったって与えられたページ数には限りがあり、しかもおもしろい、読ませる文はそれなりに長いものが多くって、何編もはいらないってことに気付いちゃったわけ。 オイラも、それもそうだそれがいい、そうしようそうしようとその時はその話に乗っかって、第五章はオイラが選んだ「傑作選寸評集」ということでめでたく一件落着したんだけど、でも仕上がってきた『百年史』第五章を見て、みんなもそう思ったろうけど、オイラがいくら得意のうまい言葉や言い回しでホメたり論じたりしてたって、肝心の本文そのものが載ってないんじゃカッカソウヨー、ちっともピンとこないじゃないか。ましてや同じ古本屋仲間ならまだしも、外部の一般人には、なんのことやらピンとくるはずもないじゃないかと。 もともと意中の出版社だった、書物文化に理解ある、若い読者層にもウケのいい本の雑誌社だったが、OKをもらいゴーサインが出て、『百年史』編集の終盤、同時進行の形ですでにスタートしていたそっちの編集作業のほうにも、ますます熱がはいった。フル回転した。『東京古書組合百年史』関連出版ということで、本の雑誌社側も編集兼発行人オン自らおでましの上ジキジキに担当してくれて、おもしろくなりそう売れそうと大車輪の編集作業、ついにA5判四百ページになんなんとする大冊は、みごとここに出来上がってきた。 ただし、ただしダヨ、ひとつだけ言っておかなきゃいけないことがある。こんどの本、オイラが最初に選んだ「古書月報」の三百八十編、あとから追加で選んだ「全古書連ニュース」の三十いくつかを足すと四百二十編近く、これをすべて収録しようとすると、『百年史』と同じくらいブ厚い本を二冊三冊作らなきゃならなくなって、とても無理。だから一冊に収めるため、本の雑誌社側と協議協議の結果、涙を飲んでしぼりにしぼった。いわく、業者以外の文は外そう。いわく、東京組合員以外の文は外そう。いわく、再録済の文は外そう。いわく、一人三編までにしぼろう。こうして単独文、座談会など百二十編ほどにしぼりこんだのが、こんどの本『古本屋的!』、サブタイトル「東京古本屋大全」。おかげで、そのぶん、もうこれ以上はムリ、限界っていうほどおもしろいものばかり詰めこめたし、読んで納得、見て満足、間違いなしってシロモノに仕上がった。だから内側つまりわれら同業者側から見ても、外側つまり外部の一般客側から見ても、おもしろいこと請け合うヨ。 さて、かくして、この本『古本屋的!』、『東京古書組合百年史』に引きずられるようにして進められた連動企画、引きずられるようにして生まれた副産物、と始めはオレっちもそう思ってたけど、いいやそうじゃない。よくよく考えてみりゃ、『百年史』の第五章を先に読んだらこれを読みたくなる、こちらを先に読んだら『百年史』の第五章を読まずにはいられなくなる、つまり、『百年史』でオイラのシャレたコメントを読んだら中身の本文まで読みたくなる、逆に『古本屋的!』を先に読んだら、この文にオイラがどんなコメントを寄せてるか確かめたくなる、そういう不即不離のセット、ペア、切っても切れない〈姉妹本〉なんだ。 いずれにせよこんどの二冊の本たち、今まであまりかえりみられることもなかった、過去五十年にわたる古書業界の歴史のなかに眠りつづけてた〈古本屋の豊穣なる世界〉、その幅広く奥深い魅力的な世界が、ついに姿を現してるってこと。だから同業諸兄も諸嬢も諸老も、みんなこぞって買って読んでネ。思った以上に売れれば、こんどの本には入れられなかった残る秀作たちや、今回涙を飲んで見送った東京組合員以外や再録済の傑作たちを集め直して、もう一冊出してもらえるかもしれないしネ。 そして行く行くは最後に、東京古書組合創立百周年記念のこの年(ほんとは新型コロナで一年ズレちゃったんで、昨年だったんだけどネ)、改めて内からも外からも、古本屋世界に新たなる思いを馳せようじゃないか。 全古書連ニュース 11月号から転載 『古本屋的! 東京古本屋大全』 中山信如(編著)

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年11月10日号 第334号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第106号

。.☆.:* 通巻334・11月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

コロナ禍古本屋生活2 本の引っ越し編

火星の庭 前野久美子

この秋に古本の在庫を置いていた倉庫を引っ越すことになった。

わたしのような古本屋に限らず本好きであれば、本の引越しがいか

に難儀か想像いただけると思う。引っ越すことが決まってからとい

うもの、頭の中から絶えず聞こえてくる「どうするんだ!倉庫の本

は?」という声に煽られていた。その声はやがて、「これからお店

をどうするつもりか?」という難問まで引き連れて来るから、さら

にやっかいだった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7447

火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/

Twitter https://twitter.com/kaseinoniwa

『仙台本屋時間』

https://kasei003.stores.jp/items/605b5f5dd263f03059a1a9b2

━━━━━━━━━【シリーズ 古本の読み方1】━━━━━━

ズレて、ズラして、ズラされて――時代と価値観からのスピン・オフ

書物蔵

■古本の買い方ならぬ読み方

古本読書術というお題は成立するだろうか。古本の「買い方」

本には意外と「読み方」が書かれていない。それらは、買い方+

自分がオモシロいと思った古本の紹介、というパターンがほとん

どで、「なんで自分がその本をオモシロいと思えたか」「どうし

てその本がユニークだと気づけたか」といったメタな記述、つま

り、購書術ならぬ読書術はあまり見当たらないのだ。気づいた結

果は書いてあるのに、なぜ気づけたのか、プロセスがないのは、

無意識的な動作だからだろう。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7451

書物蔵

本格的古本歴は15年ほど。興味は日本図書館史から近代出版史へ

移行し、今は読書史。

共書に『本のリストの本』(創元社、2020)がある。

ツイッター

https://twitter.com/shomotsubugyo (2009年~)

━━━━━【11月10日~12月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2021/11/11~2021/11/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

南大沢古本まつり

期間:2021/11/12~2021/11/18

場所:京王相模原線南大沢駅前&ペデストリアンデッキ特設テント

https://minamiosawausedbookfes.wordpress.com/

-------------------------------

第183回 神戸古書即売会(兵庫県)

期間:2021/11/12~2021/11/14

場所:兵庫県古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5

https://hyogo-kosho.com/

-------------------------------

第3回 令和 古本まつり(高知県)

期間:2021/11/13~2021/11/14

場所:高知市南御座6‐10 高知蔦屋書店 1階テラス(屋外・屋根付き)

-------------------------------

趣味の古書展

期間:2021/11/19~2021/11/20

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

-------------------------------

名鯱会(愛知県)

期間:2021/11/19~2021/11/21

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

電話:052-241-6232 ※JR「鶴舞駅」名大病院口より徒歩5分

※地下鉄「鶴舞駅」1番出口より徒歩6分

https://hon-ya.net/

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/11/25~2021/11/28

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

和洋会古書展

期間:2021/11/26~2021/11/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

五反田遊古会

期間:2021/11/26~2021/11/27

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

-------------------------------

中央線古書展

期間:2021/11/27~2021/11/28

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第100回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2021/12/01~2021/12/07

場所:くすのきホール (西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

-------------------------------

関内・古本sevenマーケットwith文具&雑貨(神奈川県)

期間:2021/12/01~2021/12/30

場所:JR関内駅前セルテ1階

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2021/12/03~2021/12/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

西部古書展書心会

期間:2021/12/03~2021/12/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

12月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2021/12/04~2021/12/05

場所:神奈川古書会館

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/12/09~2021/12/13

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

歳末赤札古本市

期間:2021/12/09~2021/12/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

新興古書大即売展

期間:2021/12/10~2021/12/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

第20回つちうら古書倶楽部・師走の古本市(茨城県)

期間:2021/12/11~2021/12/19

場所:土浦市大和町2-1 つちうら古書倶楽部

-------------------------------

フィールズ南柏 古本(千葉県)

期間:2021/12/11~2021/12/28

場所: フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年11月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

2021年10月25日号 第333号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その333・10月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国978書店参加、データ約612万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『近代出版史探索外伝』について 小田光雄

2.『東京の古本屋』 橋本倫史

3.詩集の芯に、イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた

吉増剛造

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(279)】━━━━━━━━

『近代出版史探索外伝』について

小田光雄

今回の拙著はこれまでの『近代出版史探索』五冊の短編連作と異

なり、「ゾラからハードボイルドへ」「謎の作者 佐藤吉郎と『黒

流』」「ブルーコミックス論」からなる三本立てである。映画を見

始めた1960年代は雑多な三本立て上映が主流であって、それを模し

てみようと思った。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7332

『近代出版史探索外伝』 小田光雄著

論創社刊 6000円+税 好評発売中!

https://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(280)】━━━━━━━━━

『東京の古本屋』

橋本倫史

きっかけは、ふとした一言だった。

大学4年生を迎えた春、単位がまだ足りなくてどの授業を履修し

ようかと頭を悩ませていたところに、同郷の友人がアパートを訪ね

てきた。ちょうどそのとき、テーブルの上に『SPA!』を広げてあっ

た。毎週購読していたわけではなく、その週はたまたま買い求めて、

テーブルに置いてあった。開いていたページには、福田和也さんと

坪内祐三さんによる対談連載「これでいいのだ!」が掲載されていた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7394

『東京の古本屋』 橋本倫史

本の雑誌社刊 本体2000円+税 好評発売中!

https://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114620.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る(281)】━━━━━━━━━

詩集の芯に、イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた

吉増剛造

“メズラシキゴイライニセッシ、コヽロオドリジャクヤクシオリ

ソロ(稀らしき御依頼に接し、心躍り雀躍し居候)”と、何処かへ

と“ウナ電(至急電報)”を打ってみたい気持が湧いて来ていた。

これは、旧知の吉成秀夫さんからの書状での御依頼に接した折の

emotion=エモーション、“感情”と綴ろうとして、しばらく途惑っ

ていて、“emotion=エモーション”といたしましたのには、理由が

あって、…というのよりも、ここで、その“理由”が芽生(めば)

えて来ていて、それに誘われて、こう、綴っていたのだった。この

こと、後述、……。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7286

吉増剛造 詩集 『Voix(ヴォワ)』

思潮社 2800円+税 10月20日頃発売

http://www.shichosha.co.jp/newrelease/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『古本マニア採集帖』 南陀楼綾繁

皓星社 定価:2,000円+税 発売日 2021年11月30日

https://www.libro-koseisha.co.jp/history_culture/9784774407500/

『古本屋的! 東京古本屋大全』 中山信如(編著)

本の雑誌社 予価:2970円(税込)2021年11月24日発売予定

https://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114663.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

10月~11月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2021年11月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その333・10月25日号

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

コロナ禍古本屋生活2 本の引っ越し編

コロナ禍古本屋生活2 本の引っ越し編

|

| この秋に古本の在庫を置いていた倉庫を引っ越すことになった。わたしのような古本屋に限らず本好きであれば、本の引越しがいかに難儀か想像いただけると思う。引っ越すことが決まってからというもの、頭の中から絶えず聞こえてくる「どうするんだ!倉庫の本は?」という声に煽られていた。その声はやがて、「これからお店をどうするつもりか?」という難問まで引き連れて来るから、さらにやっかいだった。

これまではありがたいことに同業のA書房さんが借りている倉庫に間借りさせてもらっていた。2年前、A書房さんが仙台市内で新たに倉庫を借りることになった。本の置き場に困り果てていたわたしは「少し本を置かせてもらえないでしょうか」とお願いしたところ、「いいですよ」と快諾してくれたのだった。 実はA書房さんの倉庫に間借りする前、大量の本は、あちこちに分散して置いていた。自宅マンションの4部屋のうちの2部屋と地下倉庫、仙台市内の夫の実家、福島県郡山市にあるわたしの実家の4カ所だ。自宅はとくに悲惨だった。ある時、布団を敷くスペース以外は家中すべてが本に埋め尽くされたことがあった。当時小学生だった娘の友だちが遊びに来て、昼間だというのに本で塞がれた薄暗い室内を見て「なんかこの家怖い」と言って泣出し、すぐ帰ってしまったということがあった。 家じゅうが本だらけになっても一向にわたしが気にならないのは、子どもの頃の体験が関係している。父は筋金入りの男尊女卑の考えで、「女が本を読むと賢くなってロクなことがない」が口癖だった。そのためわたしはいつも隠れて本を読んでいた。高校生の頃、わたしが家に帰ると父が庭で何かを燃やしていた。それはわたしが押し入れに隠していた本だった。「燃えにくいな」と憎らしそうに長い棒で本をブスブスと突き刺していた。その光景があまりにも強烈すぎて、かえって本が好きになった。本に囲まれると毛布にくるまっているようなほかほかした気分になる。結果的に父はわたしの本好きの心にも火をつけたといえる。 そうそう、今回の引越し先であるが、そもそも仙台は地方都市の割に家賃が高い。店の家賃に加えて、倉庫の家賃を払う余力はないので、間借りをしてしのいできた。さらに、今は長引くコロナ禍の影響で先行きが見えない状況にある。当店にとっては事業を拡大するなど無謀といえる。 皆川さんは東北大学大学院在学中に、仙台で事業を始めた。しかし、震災後子どもを連れて山梨県に引っ越して行った。震災から10年が経ち、子育てが一段落する来春、仙台に戻ってくるという。「仙台で事務所と倉庫を借りなくては」と語る皆川さんに、わたしは一筋の光明を見た思いだった。思い切って「一緒に倉庫を探して借りませんか?」と提案してみた。すると、皆川さんは驚きながらも、「シェアしましょう!」と言ってくれた。大の読書家でもある皆川さんは、本の置き場の悩みにも共感してくれたのだ。 それから3ヶ月、知り合いの不動産に依頼し、仙台市内の空き物件を見て歩いた。一階である程度広さがあり、道路にトラックが停められ、手頃な家賃という条件では、そう簡単には見つかるはずはなく、ここはと思っても断られたりもした。しかし、ついに私の店から車で10分の場所に、倉庫が借りられることになった。それからは、ひたすら本を紐で縛り、箱詰めする日々が続いている。ああ、本の落ち着く先が決まって本当によかった。今度はオリーブ・オイルと一緒だ。 引越しをしたことで、「これから店をどうしよう」という迷いも落ち着いた。かつてのわたしのように本に飢えた人がいつか訪ねて来るかもしれない。縁あって当店に来てくれた本たちを次の方に手渡せるようきれいに整えておこう。今はお店を始めてから何度目かのスタートなのだと気持ちを新たにしている。 火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

ズレて、ズラして、ズラされて――時代と価値観からのスピン・オフ (古本の読み方1)

ズレて、ズラして、ズラされて――時代と価値観からのスピン・オフ (古本の読み方1)書物蔵 |

| ■古本の買い方ならぬ読み方 古本読書術というお題は成立するだろうか。古本の「買い方」本には意外と「読み方」が書かれていない。それらは、買い方+自分がオモシロいと思った古本の紹介、というパターンがほとんどで、「なんで自分がその本をオモシロいと思えたか」「どうしてその本がユニークだと気づけたか」といったメタな記述、つまり、購書術ならぬ読書術はあまり見当たらないのだ。気づいた結果は書いてあるのに、なぜ気づけたのか、プロセスがないのは、無意識的な動作だからだろう。 そこで改めて考えてみた。 ■古本とは、時代のズレを楽しむ本のこと ■ズレとは、読み手がつくるズラシのことでもある ■(事例)日本は図書分類法でさきの大戦に勝利した……のか!? ■(読み方)体制変換をまたぐとオモシロい ■(読み方)拡張概念で、自分の読みたい本を過去の方向へ殖やす *書物蔵「カードと分類で大東亜戦争大勝利!:もうひとりの稲村さん、国際十進分類に挺身す(あったかもしれない大東亜図書館学; 6)」『文献継承』(22) p.11-16 (2013.4) 書物蔵 ツイッター |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

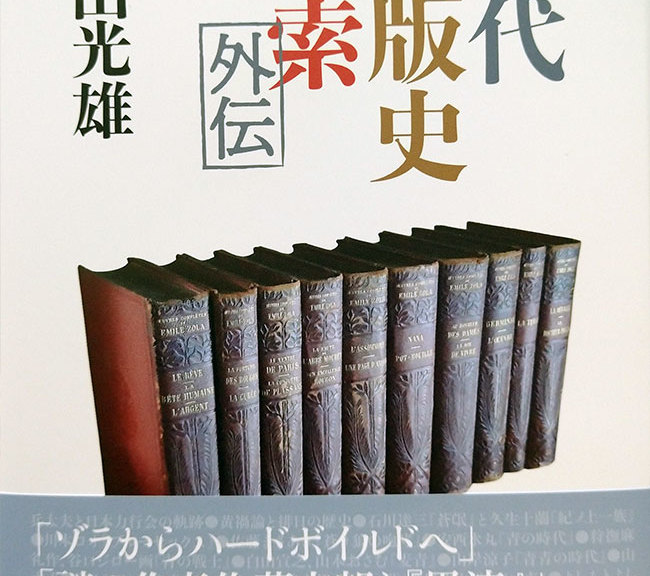

『近代出版史探索外伝』について

『近代出版史探索外伝』小田光雄 |

| 今回の拙著はこれまでの『近代出版史探索』五冊の短編連作と異なり、「ゾラからハードボイルドへ」「謎の作者 佐藤吉郎と『黒流』」「ブルーコミックス論」からなる三本立てである。映画を見始めた1960年代は雑多な三本立て上映が主流であって、それを模してみようと思った。 これは日本の古本屋メールマガジンの配信なので、ここでは「謎の作者 佐藤吉郎と『黒流』」にふれてみたい。この論考は十年以上前に書いているのだが、その後何ら新しい情報も得られず、さらなる知見を加えることができていない。ただひとつの進展はこの『黒流』という小説が国会図書館の蔵書デジタル化によって、誰でも読めることになったという事実であろう。 だが依然として古書市場にはまったく見出せず、私が書いた時の状況と変わっていない。その私にしても、ずっと『黒流』を探していて、ようやく入手したわけではなく、古本屋の棚に置かれていたのを偶然に購入しただけである。確か古書価は千円であった。この四六判並製、函入六四六ページの長篇小説は佐藤吉郎という作者も含め、『日本近代文学大事典』を始めとするアーカイブにもまったく見当たらず、それは東北書房なる版元も同様だった。 出版されたのは大正十四年十月であるので、大正文学に位置づけられようが、そちらの方面をたどってみても、その痕跡はどこにも残されていなかった。それゆえに、『黒流』という一冊と物語自体に謎を求めるしかなかった。確かに著者の写真は掲げられ、「自序」も示され、「今日地球上に於いて、最も重大な問題は、階級戦と人種戦である」と始まっている。そして次のような言葉も見られる。 ” 私は一箇の放浪者だ。十九の秋から八年の間は、殆ど南洋に、メキシコに、キユーバに、北米にと云ふ様に放浪の旅を続けて居た。それも他の漫遊者の様に旅費を持つての放浪ではなかつた。だから冒険的な放浪であつた。一寸日本に居る人達の想像の出来ない様な経験もして居るのは云ふ迄もない。” この「自序」によって、『黒流』が長きにわたる南北アメリカの「冒険的な放浪」にベースを置き、「階級戦と人種戦」を描いていることが示唆される。しかもこの長篇小説『黒流』は当初千五百枚だったが、それを八百五十枚に縮めたので、「筋はそれ丈面白い処のみを取つて来た」とも述べられている。 つまり現在の言葉に置き換えれば、エンターテインメント、もしくは冒険小説のようにして提出されたことになろう。そのために、『黒流』は大正文学にあって、まったく異形の小説、戦後の大藪春彦の小説に先駆けるようなかたちで出現している。 その一方で、黄禍論と排日の歴史もたどり、『黒流』の物語を分析し、石川達三の『蒼氓』に近代日本の南米移民史を追っている。また久生十蘭の『紀ノ上一族』に、『黒流』とは異なるかたちでの、アメリカにおける「階級戦と人種戦」を検証してもいる。 『近代出版史探索外伝』 小田光雄著 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

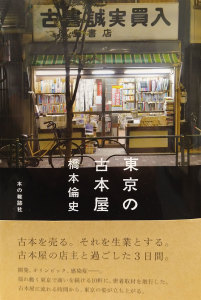

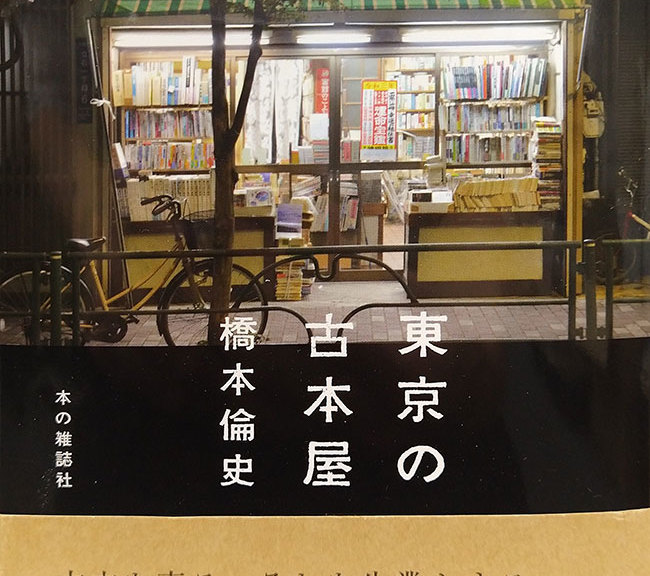

『東京の古本屋』

『東京の古本屋』橋本倫史 |

| きっかけは、ふとした一言だった。 大学4年生を迎えた春、単位がまだ足りなくてどの授業を履修しようかと頭を悩ませていたところに、同郷の友人がアパートを訪ねてきた。ちょうどそのとき、テーブルの上に『SPA!』を広げてあった。毎週購読していたわけではなく、その週はたまたま買い求めて、テーブルに置いてあった。開いていたページには、福田和也さんと坪内祐三さんによる対談連載「これでいいのだ!」が掲載されていた。それを目にした友人が、「この人、早稲田で授業やってるよ」と教えてくれた。「レポートさえ出せば誰でも単位もらえる授業らしいけど」と。 ぼくが通っていたのは早稲田大学ではなく、学習院大学だったけれど、単位交換システムがあり、その授業はぼくでも履修できるようだった。最初はただ「単位がもらえるなら」と申し込んだのが、坪内さんの「編集・ジャーナリズム論」という授業だった。そんなよこしまな気持ちで履修したものの、内容に引き込まれ、大学4年間で唯一欠席しなかった授業になった。 それからほどなくして、「わめぞ」というグループが立ち上がった。早稲田と目白と雑司ヶ谷で、本にまつわる仕事をしている人たちが集まり、「古書往来座」では外市という古本市が定期的に開催されるようになった。ぼくは買い物客として立ち寄りながら、「古書現世」の向井透史さんに誘ってもらって、打ち上げの席に混ぜてもらったり、飲み会があるときには声をかけてもらったりするようになった。そうして少しずつ古本屋の人たちと遊ぶようになり、楽器もできないのに、古書店主たちとボエーズというバンドまで組んでいた。ぼくは「記録係」ということになっていたけれど、ライター仕事で使うICレコーダーを持ち出し、演奏を録音しながらビールを飲んでいただけだった。大塚にあったオレンジスタジオで練習したあとは、サービスデイには焼酎の一升瓶が1300円で入れられる居酒屋「江戸村」でしこたま飲んで、酔っ払いながら都電脇を雑司ヶ谷に向けて歩いた。ぼくは古本屋で働いたこともなければ、頻繁に古本屋で買い物をするよいお客さんでもないけれど、そうしてお酒を飲んでいるうちに、古本屋の生活に少しだけ触れたような心地がした。そして、それをいつか言葉にしたいと、ずっと思っていた。 ボエーズのボーカルを務めるのは、イラストレーターの武藤良子さんだ。その武藤良子さんが金沢の龜鳴屋から『銭湯断片日記』という本を出版する運びとなり、目白のブックギャラリーポポタム」で刊行記念トークイベントが二夜連続で開催された。その一夜目のゲストは「石神井書林」の内堀弘さんだった。 武藤良子さんの『銭湯断片日記』は、本にまとめるつもりで書かれた文章ではなく、銭湯を訪れたときのことを日記としてつらつらと綴り、ブログに掲載されていたものだ。ただ、それがブログに綴られたままのテキストではなく、一冊の本にまとまったことで見えてくるものがあると、内堀さんは言った。 「山口先生にはすごくお世話になって、いろんなことを教わったんですけど、そのひとつが『コレクションというのは、集めることで初めて見えてくるものがあるんだ』ということで。たとえば本草学も、いろんな葉っぱをとってきて、これはあれに効く、これに効くと、コレクションから見えてくるものがあったと言うんですね。明治以前の日本にはコレクションの思想があって、その最たるものが日記だ、と。日記というのは日々のコレクションで、それだけを抜き出すと大したことは書いてないんだけど、それがまとまることで見えてくるものがある。その話を聞いてから、日記って面白いんだなと思うようになったんですよね」 ぼくは以前から日記を書いたり読んだりするのが好きだったけれど、この夜のトークイベントを聞いているうちに、日記の面白さをあたらめて感じたような気がした。古本屋のことを書くのであれば、日記として綴ろう。ビールを飲みながらふたりの話を聞いているうちに、そう決めたのだった。 『東京の古本屋』 橋本倫史 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年10月8日号 第332号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第105号

。.☆.:* 通巻332・10月8日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

コロナ禍古本屋生活1

火星の庭 前野久美子

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが発生し、非日常

が日常になって久しい。かつて、わたしの店ではトークイベントや

ライブを開催し、店内は多くの人で賑わっていました。それも遠い

昔のようです。今は、静かになった店内でお客様から買った本をき

れいに拭いた後、値付けをして棚に並べるといった古本屋の仕事を

続けられることに感謝の日々を過ごしています。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7288

火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/

Twitter https://twitter.com/kaseinoniwa

『仙台本屋時間』

https://kasei003.stores.jp/items/605b5f5dd263f03059a1a9b2

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第33回 退屈男さん ちょっとずつ「本の世界」に関わるひと

南陀楼綾繁

この連載は、古本や古本屋と自分なりに付き合ってきた人に話を

聞くことを目的としている。インタビューの場では、その人の話を

引き出すために、私自身の体験を話すこともあるが、文章にまとめ

る際には極力カットしている。

しかし、以前からの知り合いだとそれがやりにくい。つい、自分

の思い出を通して、その人を描いてしまう。相手と私を切り離して

書きにくいのだ。だから、数人の例外を除き、旧知の人はなるべく

外している。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7270

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、共著『本のリストの本』(創元社)などがある。

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

※ご好評いただきました『シリーズ古本マニア採集帖』は、今回を

持ちまして終了します。連載のご愛読ありがとうございました。

なお、11月に皓星社から刊行予定です。ご期待ください。

━━━━━━━━━【東京古書組合からお知らせ】━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

杉野書店 杉野 基

BOOKS 青いカバ

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【10月8日~11月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

城南古書展【会場販売します】

期間:2021/10/08~2021/10/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

第21回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)

期間:2021/10/08~2021/10/12

場所:大阪 四天王寺 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

http://kankoken.main.jp/

-------------------------------

MARUZENギャラリー「秋の古本まつり」(福岡県)

期間:2021/10/13~2021/10/26

場所:ジュンク堂書店福岡店 2階 MARUZENギャラリー特設会場

-------------------------------

ア・モール古本市(北海道)

期間:2021/10/14~2021/10/19

場所:アモールショッピングセンター1階センターコート

旭川市豊岡3 条2丁目2‐19

-------------------------------

ぐろりや会【会場販売します】

期間:2021/10/15~2021/10/16

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

本の散歩展

期間:2021/10/15~2021/10/16

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

-------------------------------

第24回 天神さんの古本まつり(大阪府)

期間:2021/10/15~2021/10/19

場所:大阪天満宮 大阪府大阪市北区天神橋2丁目1-8

http://osaka-koshoken.com

-------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2021/10/20~2021/10/29

場所:横浜市営地下鉄 センター南駅

(市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方 ※駅構内)

http://www.yurindo.co.jp/store/center/

-------------------------------

秋の阪神古書フェア(大阪府)

期間:2021/10/20~2021/10/25

場所:阪神百貨店梅田本店 8階催場 大阪市北区梅田1丁目13-13

-------------------------------

秋の古本掘り出し市(岡山県)

期間:2021/10/20~2021/10/25

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

-------------------------------

特選古書即売展【会場販売します】※10/4WEBページ更新予定

期間:2021/10/22~2021/10/24

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

TEL:03-5280-2288(会期中のみ会場直通)

https://tokusen-kosho.jp/

-------------------------------

好書会

期間:2021/10/23~2021/10/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第24回紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)

期間:2021/10/25~2021/10/31

場所:シャレオ中央広場 広島市中区基町地下街100号

https://twitter.com/koshohiroshima

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/10/28~2021/10/31

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

洋書まつり

期間:2021/10/29~2021/10/30

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://blog.livedoor.jp/yoshomatsuri/

-------------------------------

名古屋古書会館古書展示即売会(愛知県)

期間:2021/10/29~2021/10/31

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

電話:052-241-6232

※JR「鶴舞駅」名大病院口より徒歩5分/※地下鉄「鶴舞駅」1番出口より徒歩6分

https://hon-ya.net/

-------------------------------

杉並書友会

期間:2021/10/30~2021/10/31

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

東京愛書会

期間:2021/11/05~2021/11/06

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

-------------------------------

古書愛好会※中止になりました

期間:2021/11/06~2021/11/07

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

11月反町古書会館(神奈川県)

期間:2021/11/06~2021/11/07

場所:神奈川古書会館1階特設会場

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2021/11/11~2021/11/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年9月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその330 2021.9.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================