。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その337・12月24日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国978古書店参加、データ約612万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

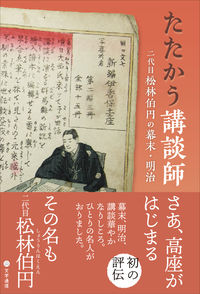

1.たたかう講談師、松林伯円 目時 美穂

2.『詩とは何か』 吉増 剛造

3.「本のある場所」への感謝 南陀楼綾繁

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(283)】━━━━━━━━

たたかう講談師、松林伯円

目時美穂

講談師の得物はただ一本の張り扇。

これをたずさえて高座にあがり、刃物にも、調子をとる道具にも

して、あとは己の舌先だけで幕末、明治の世の大衆を熱狂的に踊ら

せた講談の名人がいた。

二代目松林伯円という。

時流を読むことに長けていたとともに、それを作品に組み込む創

作の才にも恵まれていた伯円は、幕末期動乱の不穏な空気のもとで

は、どろぼう物を講演して大成功を博し、どろぼう伯円とあだなさ

れ、明治の世になると文明開化を、西南戦争を、自由民権運動を、

自作に取り入れて、生涯に70作以上の新作講談をうみだした。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7668

『たたかう講談師 二代目松林伯円の幕末・明治』目時美穂 著

文学通信刊 定価:2,500円(税別)好評発売中!

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-66-1.html

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(284)】━━━━━━━━

『詩とは何か』

吉増剛造

ありがとうございました。お声をかけていたゞきましたタイミン

グが、…と思いまして念のために辞書をひいてみますと、“timing

=時宜を得ること”と、こうして、前著の『Voix』(思潮社、二〇二

一年十月刊)について、書きましたときと同じような心躍りを覚え

つつ、“うん、生き物のように、そのときそのときでこれも違うの

だな、この心躍りは、…”と独(ひと)り言をいゝながら、書きは

じめております。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7869

『詩とは何か』 吉増 剛造著

講談社現代新書 定価:1210円(税込)好評発売中!

https://gendai.ismedia.jp/list/books/gendai-shinsho/9784065188279

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(285)】━━━━━━━━

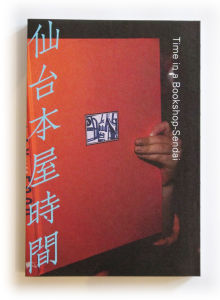

「本のある場所」への感謝

南陀楼綾繁

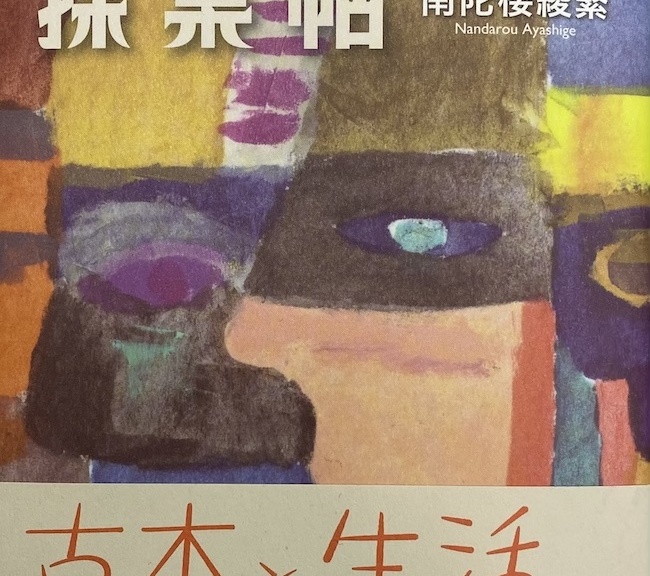

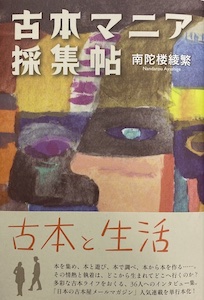

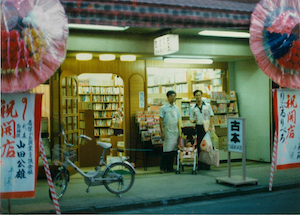

先月末に『古本マニア採集帖』(皓星社)を刊行した。自分なりの

やり方で古本と付き合っている36人のインタビュー集だ。つい最近

まで「日本の古本屋メールマガジン」で連載したものに、書下ろし

を加えた。連載は当初2年ぐらいのつもりだったが、続けていくうち

にこんな人も、あんな人もと欲が出て、3年近くの長期になった。好

きなように書かせてくださった東京都古書籍商業協同組合広報部に

は、改めてお礼を申し上げる。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7875

『古本マニア採集帖』 南陀楼綾繁 著

皓星社 定価:2,000円+税 好評発売中!

https://www.libro-koseisha.co.jp/history_culture/9784774407500/

※『古本マニア採集帖』イベント開催します!

詳細はこちら

https://is.gd/Dxgs3M

━━━━━━━━━━【プレゼント企画】━━━━━━━━━━━

『古本マニア採集帖』【直筆サイン入り】を、抽選で5名の方に

プレゼント致します。ご応募お待ちしております。

応募申込は下記ページにてお願い致します。

締切日 12月27日(月)午前10時

https://www.kosho.ne.jp/oubo2021/1224.html

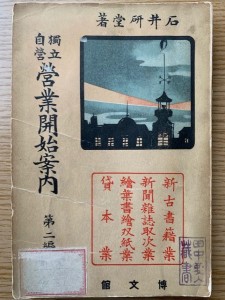

━━━━━━━━━【東京古書組合からお知らせ】━━━━━━

「東京古書組合百年史展」 開催

場所 市立小樽文学館 無料展示スペース

日時 2021年12月18日(土)~2022年2月13日(日)

時間 9時30分~17時(最終入館は16時30分まで)

休館日 毎週月曜日(1月10日を除く)

12月29日~1月3日、1月11日・12日、2月1日~4日

入場無料

ホームページ

http://otarubungakusha.com/exhibition/2021114096

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

「2021年の古ツアをふり返る」(仮題)

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

『頁をめくる音で息をする』 古本屋弐拾dB 藤井基二 著

本の雑誌社 定価:1,540円(税込)好評発売中!

https://honnozasshi.stores.jp/items/618345133303784078dbaa26

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

12月~1月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2022年1月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その337・12月24日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================