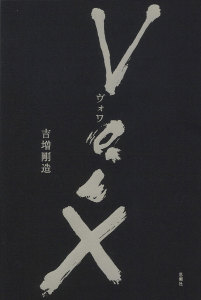

詩集の芯に、イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた吉増剛造 |

| “メズラシキゴイライニセッシ、コヽロオドリジャクヤクシオリソロ(稀らしき御依頼に接し、心躍り雀躍し居候)”と、何処かへと“ウナ電(至急電報)”を打ってみたい気持が湧いて来ていた。 これは、旧知の吉成秀夫さんからの書状での御依頼に接した折のemotion=エモーション、“感情”と綴ろうとして、しばらく途惑っていて、“emotion=エモーション”といたしましたのには、理由があって、…というのよりも、ここで、その“理由”が芽生(めば)えて来ていて、それに誘われて、こう、綴っていたのだった。このこと、後述、……。 さて、心躍りの一端、……うーん、“一端”というのよりも端緒(たんしょ)は、“古ということ”にあったのであって、“どうしてかしら、=I don’t know why”ぼくは「古書」というものがすきなのだ。と、こうして、はっきりと云ってはみたのだけども、その、そう“古書がすきだ”という、“emotion=エモーション”の正体というのか心の芯は判らないまゝなのだ。“一計を案じて”……というのよりも、ある心景が脳裡にひかるようにして、通り掛って、これは「書肆吉成」の吉成さんに話し掛けるようにして綴ってみたい。札幌なのか神田なのかパリかニューヨークなのか判らないのだが、どこかの古書肆の狭い本棚に挟まるようにして、俯(うつむ)き様(ざま)の山口昌男がいて、紙の皺(しわ)を指先で撫(な)でる音(おと)だけがしている。みたこともないのに、はっきりと心に浮かんで来る、景色(けいしょく)がわたくしはすきなのだ。古書に、埋まるでもない、ただ読んでその鋭利な頭脳に刻み込むだけではない、このぼくの“古書というものがすきなのだ”という、少し襤褸(ぼろ)の何処かの馬の骨のような座敷童子(ざしきわらし)の小声をも聞きとって、そう古景色(コケイショク)の姿そのものになっているような山口昌男がすきなのだ。 これで、そう「落(おと)し咄(ばなし)」の枕(まくら)にはなったのでしょうか。もう、この「落(おと)し咄(ばなし)」の枕(まくら)」にも、終始をしたい位なのだけれども、ご依頼の「自著を語る」、十月の中旬頃には、思潮社(ご担当髙木真史氏、装本中島浩氏)より上梓の予定の、……わたくしの最後の詩集、……流石にこう書くと、心が奥の方で、なにか“キー”と鳴る気がしていて、少しフデがとまるのだけれども、この“最後の、…”のことを、少しだけ語ることにする。たった今、無意識に繰り返した、この“少し”という小声の聞こえるところに、“古(フ)ル”ということの根(ネ)のようなものがあるのであって、思い掛けないことに、“古(フ)ル”で、論旨の筋道は、一息に途・切・ら・れ・ていた。(傍点のところ、これも、後述をいたします。)あるいは、こ・れ・も・、無意識の神木(き)の不意の言葉であったのかも知れなかった。途・切・ら・れ・た論旨が辿ろうとしていたのは、わたくしたちの古典の「古(ふ)る」、「古(いにし)え」には、微弱でもいい、未来への胎動のようなものがないのが、寂(さび)しいことだが、……であったのだが、おそらく、無意識の繰り返しと、次の光の糸がルビの“フ”と、“古(フ)ル”を、綴らせていたらしい。この“らし、…”が、直観といわれるものなのだ。 新著—最後の詩集『Voix(ヴォワ)』(思潮社、二〇二一年十月刊)は、二〇一九年夏の第二回Reborn Art Festivalへのご招待を契機に、誕生をすることになりました。石巻市鮎川地区の「詩人の家」(島袋道浩、青葉市子、松田朕佳、志村春海さんら)のほかに、島周(しまめぐり)の宿(やど)さか井の遠藤社長のお志によって、金華山を眼前にする二〇六号室が創作とみなさまのお声と記憶の溜るあるいは沈むあるいは白い煙のようにして立つ場所、部屋、つまり結界となって来ていた。大津浪や災厄のもたらしました空気がさまざまに姿を変え形を変えて立ち現れて来る、ある種の、霊の部屋となって来ていたのだった。このことは、アートフェスティバルの会期が終了をしてからも、ほゞ毎月のようにして、三日か四日、そこに戻って行こうとする旅人(わたしくのことですが)の心の挙措(きょそ)、……なんでしょう、みえない運命に導かれるようにしてそこに戻って行こうとしているらしいこと、その“らし、…”によって確実に察知することが出来るものだ。「霊の部屋」とは、フランスの詩人Charles Baudelaire(1821-1867)の作品で、詩人の社会における孤獨を、ほゞ完璧に表現した傑作だったのだけれども、ここでは、このホテル「さか井」の二〇六号が、街角とも往来ともいえない、みなさんの吐息、溜息、言葉になりにくい、白い雲か煙が、棚引く、そうした「霊の部屋」となって行った。そこで絶えず、お客様をお迎えする人の心持ちの推移、変幻は察していたゞけることだろうと思います。たゞでさえ、孤獨がちで幻想的な「詩人の家」が、こうして、共同の、……“共同”という言葉を使いたくないと思いつつ、……そう、“まったくことなったそれぞれのともに、……”という言葉というのよりも、“口舌(くぜつ)”が、口を衝(つ)く。そうすると、夢見も、無意識も、白い煙の姿のようになって参ります。これはもう、この六月の最終校正に近いときでしたのですが、詩集『<Voix>』とともに、心血を注ぐようにしておりました新書(講談社、現代新書『詩とは何か』二〇二一年十一月刊予定)の「序」の何度かの手入れのときに、このときも、このホテルさか井の二〇六号室だったのですが、こんな言葉の湧き方あるいは言葉の小さな噴水に、書き手も、驚いてしまっていたのです。こうでした。 (以下、校正原稿より引用) 「詩」は、思いがけないところで、煙か白雲のように、不図、その姿のようなものをあらわすことがあります。ごく最近の経験を申し上げてみたいと思いますが、三年程をかけまして、石巻のホテルの一室に籠もって綴りました詩を、詩集(Voix<ヴォワ>)として、上梓をしようとして最終校正をいたしておりました。二〇二一年の六月のある日のことでしたが、どうもここは、イメージになっていないし、弱いな、消そうかしらという内心の囁きが聞こえてしまったのかも知れません。女川(おながわ)で大津波に逢われた方のお心が、ホテル(ニューさか井二〇六号室)の一室の通気口から入ってこられる一夜、……というところで、そうだ、思いのようなものが、白い煙か白雲のようにこの部屋に入ってきたというところで、詩人(作者)」の心にもまた、白い煙か白雲の一筋のような詩の姿形が入って来ていました、……この弱く、儚(はかな)い、白雲か煙のようなものこそが「詩」の姿形の一端であると気がついたことがありました。「純粋言語」とか「根源」とか、ひち面倒ないい方から漏れていってしまいますもの、漏れていってします、弱いもの儚いもののすぐ傍(そば)にこそ、詩の出入口があるようなのです。そしてこの「漏れる」ということからは、「音楽」にも「絵」にも、あるいは思考にもとどくような小径が、ふと、現れて来るのかも知れません。 (引用、ここまで) こうして、おそらく、白い雲か煙の筋か精のようなものの姿に添うようにして、詩集に喩が、未知の心の芯のようなものが登場をして来ていたのです。 イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた 「イ(i)」は、アイヌの方々のとても大切にされている髭箆(イクパスイ)からの信号か知らせのようなものであったのかも知れません。北の親友(とも)たち(中森敏夫氏、中川潤氏、木ノ内洋二氏)に感謝の心のこめて、ご報告をし、なければならない。ホッカイドーを“根(ね)の邦(くに)”と呼んだことがあった。知里真志保さんを先頭に、この未知未聞の深い魂の在りどころからの、この一行、 イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた が、不意に、襲なり合う、白い雲か煙の下(シタ)や傍(ソバ)から、…何か「位置」や「空間」が判然とはしないのだが、そして、「声音(こわね)」といっても、あるいは英語の“gh”(無音=サイレント)の小脇の吐声のようなものであったのかも知れなかった。その背後に隠れている、小さな妖精のような“i”からの信号(“しるし”のようなもの)であったのかも知れなかった。判らないのです。ある程度までは、作者(詩人)にも説明は叶います。しかし、芯(シン)は朧(オボ)ろだ、…。 もしかしたら、いま綴ったばかりの“芯(シン)は、朧(オボ)ろだ、…”は、いつも手にしている鉛筆や“ball-point pen=小鋼球ペン”の小声、あるいはさらに「絵筆」領域を拡げていうことが叶うならば、左手に支えるようにしている“video camera=ビデオの眼と耳”の呟いている声なのだといえるのかも知れない。わたくしたちの内部言語野は、確実にそこにもとどいているのであって、その“手の触手”の囁きをも聞いているのかも知れないのであって、たとえばこれは燃(も)え滾(たぎ)るようなヴァン・ゴッホについて書かれた論文に引かれていたのだが、“線からじかに読み取れるような生の方向にむかってすすんで”といいながら、Jean-Clet Martin=ジャン=クレ・マルタンはヘーゲルの次の言葉を引用していた。これは「書」に親しんでいる東洋の人の心にとどくような考えの刹那なのではなかったのだろうか。ヘーゲル曰く「いわば全精神が手の中に移行するといった奇跡」と。(『物のまなざし』大村書店、二〇〇一年刊、一一四頁)このことを、若き日の吉本隆明氏にもみて、一心に綴ったのが『根源乃手』(響文社、二〇一六年刊)と『怪物君』(みすず書房、二〇一六年刊)であったといえるのだ。そしていま、こんなこれも奇跡のようなときの到来に接して考えていると、“芯(シン)は、朧(オボ)ろだ、…”の何処から聞こえて来るのかは判然としない、この囁き声は、思い切って、これは“万物が触れること=touch or touching”あるいは“万物が触れるとき=the time of touching”といってみたいという心のうごくところ、働くところにまで、小文はたどり着いたものらしい。そしてこの“芯=core”は、W・B・イェイツの“心の芯=heart core”の掠れたような小声からとどいているものでもあったのだ。 「技術」「作法」「様式」それらの古きことから、あたうるかぎり、遠く離れたところに「創る」場所を、創ること、それをこの”芯(シン)は、朧(オボ)ろだ、…”が伝えて来ている、そうして、これは、そう、…“誕生しつつ、誕生していること=be borning and already arrived”なのかも知れないのであって、ここまで、こうして綴ってみると、もう、“途上にあるもの=the things on the road”“未完成=unfinished”ということも出来ないのだ。 小文の冒頭に“後述します”と申しました“emotion=エモーション)について。このことは、吉成秀夫氏、コトニ社の後藤亨真氏によるU-Tube配信の最近作で気がつかれた方もいらっしゃることでしょうが、わたくしは所謂コンピュータ難民なのですが、あらためて、あるいは初めて“/”=“slash=スラッシュ”を、激しく、ほとんど無意識が怒りこめて発語をしていたのでしょうか、その“slash=スラッシュ)”=“さっと切る”力の深さの顕現に驚き、そして、次の刹那、五十年もの昔、若年のわたくしは“.ᐟ”=“exclamation=絶叫をする”を、連発をして、識者の顰蹙(ひんしゅく)を買っておりましたことに、その刹那のようなところに、戻って来ていたのです。 吉増剛造 詩集 『Voix(ヴォワ)』 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |