■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第100号

。.☆.:* 通巻322・5月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

神田古書店街 後編

神田古書店連盟 矢口書店 矢口哲也

メルマガ読者の皆様、神田古書店街後編です。

前回は古本まつりが始まるまでの神田古書店街の歴史について簡単

に触れました。

神保町の古本屋が活気を取り戻そうと昭和35年に第一回「古本まつ

り青空掘り出し市」を千代田区の共催で開催しました。

神保町交差点の現在の岩波ビルが建つ前の空き地で始まりました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6943

矢口書店

http://yaguchishoten.jp/

神田古書店連盟

http://jimbou.info/index.html

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第28回 下平尾直さん 出版の出発点に古本があるひと

南陀楼綾繁

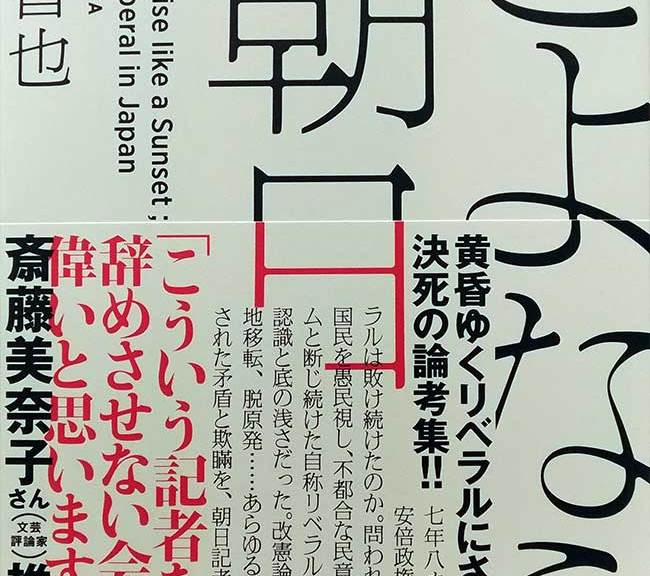

7年前、千駄木の〈往来堂書店〉で、藤原辰史『食べること考え

ること』と都甲幸治『狂喜の読み屋』の2冊が並べられていた。店

長の笈入建志さんによると、版元の「共和国」の最初の刊行物だと

いう。その時点ではどちらも知らない著者だったが、造本の良さに

惹かれて前者を買った。その後も池内規行『回想の青山光二』など、

値段は張るが手元に置いておきたい本を出す出版社として印象に残

った。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6946

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、共著『本のリストの本』(創元社)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【5月10日~6月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 2 ※5月11日(火)まで中止(12日再開予定)

期間:2021/05/10~2021/05/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 3

期間:2021/05/13~2021/05/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

五反田遊古会

期間:2021/05/14~2021/05/15

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 4

期間:2021/05/16~2021/05/18

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第42回 古本浪漫洲 Part 5(300円均一)

期間:2021/05/16~2021/05/18

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

新橋古本市 【中止になりました】

期間:2021/05/17~2021/05/22

場所:新橋駅前 SL広場

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/05/20~2021/05/23

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

趣味の古書展

期間:2021/05/21~2021/05/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

-------------------------------

中央線古書展

期間:2021/05/22~2021/05/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第98回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2021/05/26~2021/06/01

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

-------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2021/05/27~2021/05/30

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

和洋会古書展

期間:2021/05/28~2021/05/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

センター南駅・港北古書フェア(神奈川県)

期間:2021/05/29~2021/06/07

場所:センター南駅・港北古書フェア

-------------------------------

城南古書展

期間:2021/06/04~2021/06/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

6月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2021/06/05~2021/06/06

場所:神奈川古書会館

-------------------------------

第19回 つちうら古書倶楽部の古本市(茨城県)

期間:2021/06/05~2021/06/13

場所:茨城県土浦市大和町2-1 つちうら古書倶楽部

-------------------------------

杉並書友会

期間:2021/06/05~2021/06/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

有隣堂藤沢店4階古書フェア(神奈川県)

期間:2021/06/10~2021/06/23

場所:有隣堂藤沢店4階

http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2021/06/11~2021/06/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

好書会

期間:2021/06/12~2021/06/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年5月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその322 2021.5.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================