江戸初期の源氏物語絵巻から、著名作家による明治期の教科書まで、バリエーションゆたかな作品がならぶ本展は、古書ファンの皆さまはじめ、日本美術からメディア論に関心のある方まで、幅広くおたのしみいただけます。

「日本で出版された本」=和書のうち、今回は古典文学に注目してみました。15世紀にグーテンベルクが発明した活版印刷により、ギリシャ・ローマ古典との再会を果たしたヨーロッパでのルネサンス(文芸復興)とかけて、今回の展覧会タイトルとしています。

会場の構成[全3部]

第1部.『源氏物語』登場―古典の復興

古来、主に寺院を舞台に版木で宗教書を出版してきた日本で、『源氏物語』をはじめとした古典が印刷出版されるようになるのは、ようやく1600年頃からです。木活字を使ったあたらしい複製テクノロジー「活版印刷」によって、京都の上層町人のあいだで盛んに刊行されました。豪商角倉(すみのくら)素(そ)庵(あん)による「嵯峨本(さがぼん)」が代表例といえるでしょう。嵯峨本出版が下火になる慶長末頃から、木版がふたたび古典出版に力を発揮しはじめます。たかまる読書熱に追いつくには活版出版では心もとなかったためと考えられます。この木版本が1650年代以降、江戸出版文化の主役を担うことになります。

一方、メディアのうつり変わりは一筋縄にいきません。中世からつづく大和絵の伝統は、徳川時代にも絵巻などに受けつがれていました。見事な手業(てわざ)による絵巻は鑑賞のためばかりでなく、古典文学を伝えるメディアとしての役割も担っていたのです。杉原(すぎはら)盛安(もりやす)がプロデュースした〈源氏物語絵巻〉「末摘(すえつむ)花(はな)」(重要文化財、期間限定公開)や「夕顔」断簡を通して、『源氏物語』の華麗な世界をおたのしみください。

第2部.出版がささえた庶民のユーモアと悲哀

挿絵入り本がひろく社会に受け入れられていく18世紀前半、出版の中心は京都・大坂から将軍のお膝元である江戸へうつります。江戸出版の華といえば、浮世絵と双璧をなす「草双紙(くさぞうし)」でしょう。

草双紙の著者や画家には、マルチな才能を持つ者も多くいました。浮世絵師が挿絵画家であり、挿絵画家が作家を兼ねたり。たとえば、18世紀を代表する浮世絵師富川(とみかわ)吟(ぎん)雪(せつ)は、本屋を営み錦絵も販売する傍(かたわ)ら、自分で下絵を描き、黒本・青本では物書きとして文章も執筆しています。黒本『三好(みよし)長慶(ながよし)室町(むろまち)戦(いくさ)』でその多才ぶりをご確認いただけます。

第3部.近代作家はどのように誕生したのか

話し言葉と書き言葉の共通化は、近代文学誕生にとって大切な要素です。たとえば、江戸後期の『浮世風呂』や『春色(しゅんしょく)梅(うめ)児(ご)誉(よ)美(み)』にみられた庶民のリアルな会話は、明治期以降、西欧の書物文化の力も借りながら、言文一致運動へと学問的に整理されていくことになります。

日本文学が欧米で紹介される機会が増えたのも19世紀でした。『浮世形(うきよがた)六枚屏風(びょうぶ)』は柳亭(りゅうてい)種彦(たねひこ)の戯作をウィーンで出版したものです。一方で、西洋から招来した新メディアの新聞や雑誌が、のちに20世紀日本文学作品の発表の場となっていきます。「新小説」では言文一致をめざす小説類が、「ホトトギス」では短歌・俳諧が紹介されています。こうした近代文学作品執筆を可能した背景に、あたらしい日本語の普及があります。その象徴が教科書でしょう。西洋由来の近代教育現場で、読みやすい楷書体活字による教科書をつかい、『源氏物語』や『徒然草』が紹介されています。平安期から守り続けられてきた古典を、幼い子どもが教科書でまなぶ日々がやってくるのです。

文学は日本人にとってリレーのバトンのようなものです。活字と版画の競演により、古典というバトンは確実に、古代・中世から徳川時代へ、そして明治期へと受けつがれ、出版文化がみごとに華ひらきます。百年前に誕生した近代文学も、千年前に誕生した古典文学も、印刷出版文化の力を借りて、現代のわたしたちへ継承されてきたのです。多様かつ複層的な進化をみた日本の印刷出版文化の幅と厚みを、ぜひご堪能(たんのう)ください。

ちなみにポスターに登場する「和書を読む」女性。江戸期の本屋の店先で、試し読みする姿をとりあげました(『江戸名所図会』より)。手にする和書は草双紙かもしれないし、流行りの髪型を集めたファッション誌かもしれません。読書を通してあらたな世界と出会う時代のはじまりの象徴といえるでしょう。

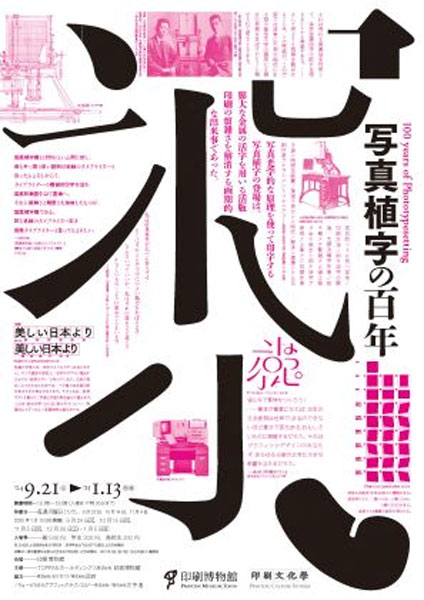

「和書ルネサンス 江戸・明治初期の本にみる伝統と革新」

期間:2021年4月17日(土)~7月18日(日)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

休館日:毎週月曜日

作品総点数:72点(うち海外借用作品1点。他は印刷博物館および国内機関分)

入場方法:オンラインによる事前予約(日時指定券)制です

ホームページ

https://www.printing-museum.org/washorenaissance/

|