五島美術館特別展「西行―語り継がれる漂泊の歌詠み」公益財団法人五島美術館 大東急記念文庫 学芸員 長田和也 |

|

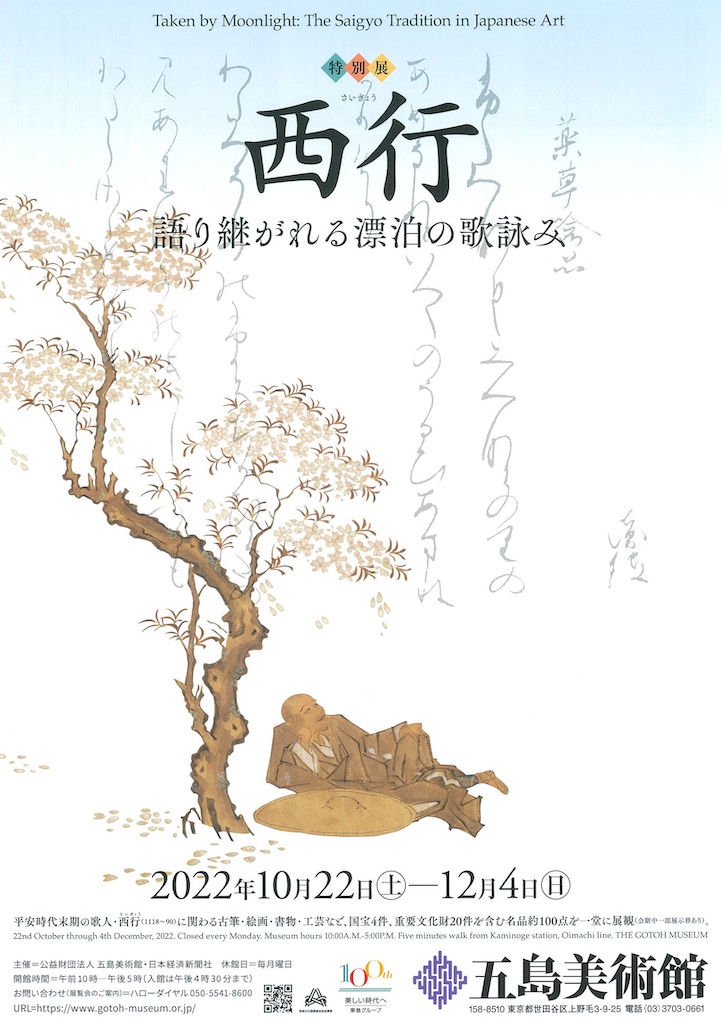

西行(一一一八~一一九〇)は『新古今和歌集』に全歌人のうち最多の九十四首入集し、『百人一首』にも「嘆けとて月やは物を思はするかこちがほなるわが涙かな」という歌が採られている、日本を代表する歌人の一人。西行の特色は、歌のみならず、種々の伝説や、それを表現した美術品の数々も含めて愛好されている点にある。このたび五島美術館では特別展「西行―語り継がれる漂泊の歌詠み」を開催し、西行にゆかりのある作品を約百点展示する(会期中、一部展示替えあり)。

展示は四部構成。第一部「西行とその時代」は、「一品経和歌懐紙」(国宝 京都国立博物館蔵)をはじめとする、数少ない西行自筆とされる資料や、肖像画、歌集、系図等によって西行に迫りつつ、西行の生きた時代を描いた延慶本『平家物語』(重要文化財 大東急記念文庫蔵)等の作品や後鳥羽院、藤原俊成、定家という同時代の重要人物に関する品々も展示する。 第二部「西行と古筆」では特別展の柱の一つである古筆を展示する。伝来や鑑定に基づく筆者を伝称筆者といい、「伝○○筆」と表記する。伝西行筆の古筆切(古写本の一部を切裁したもの)は、江戸時代には「白河切」「落葉切」「出雲切」等と名付けられ、愛好されてきた。展示室では現在ばらばらに所蔵されている同種の古筆切が並んで掛けられているのを楽しんでも良し、同じ伝西行筆でも多彩な筆跡のあることを楽しんでも良し。また今回は俊成、定家も系譜に連なる御子左家の流れを汲む冷泉家蔵の古筆切、古写本も展示する。その中にも、冷泉家の伝来をもって伝西行筆とされているものがある。後世における伝西行筆の古筆愛好については、図録の解説や各論も参照されたい。 第三部「西行物語絵巻の世界」ではもう一つの柱、「西行物語絵巻」を展示する。西行没後に編まれた『西行物語』は武士の家に生まれた西行が出家し、その後各地を訪れながら歌を詠み、「願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月の頃」と詠じた通りに入寂するまでを描いた物語。絵巻の題材となった。今回は精緻を極める鎌倉時代の絵巻から色彩豊かな俵屋宗達らによる江戸時代の絵巻まで、「西行物語絵巻」の諸本を集めた。こちらも、かつては一つだったが現在では各所に分蔵されている絵巻が展示室内で再び揃う感動的な光景を目にすることが出来る。なお図録には、現存する「西行物語絵巻」諸本の全容をうかがうべく、各絵巻の場面一覧表を掲載した。 第四部「語り継がれる西行」では、主に江戸時代に作られた書物、工藝、絵画の各分野における西行を題材とした作品を展示する。こうした作品が作られた背景として、出版文化の隆盛による西行伝説の浸透が挙げられる。室町時代までに形成された西行像が江戸時代の人々によって享受され、伝統を受け継ぎつつも新たな西行の姿が生み出された。そして西行は明治時代には橋本雅邦「西行法師図」(東京大学駒場博物館蔵)が制作される等、歴史画の題材になった。西行が現代に至るまで脈々と語り継がれ、日本文化の通奏低音となっていることを展示室で実感していただけるものと思う。 成程、伝称筆者はあくまでも古筆家の鑑定や状況証拠に基づくものであって、結局のところ西行自筆ではないという見方や、絵巻に描かれた物語は所詮作り話であり、西行の「実像」を伝えるものではないという見方もあろう。しかし、書物によって伝えられた種々の伝説が伝記的事実の素朴な実証以上に西行の歌を鑑賞する助けとなることもあるだろう。絵巻に描かれている西行の姿に惹かれて、その歌や伝西行筆の筆跡を愛好し、心の支えとしてきた数多の日本人がいたという事実が、今回展示する作品たちによって裏付けられている。 現代は、過去の積み重ねの中にある。現在「正しい」とされている価値観は絶対的なものなのか、果たして我々は「進歩」の道を歩んできたのか。展示室の名品の数々は、過去の人々が大切にしてきたものに敬意を持って向き合うことの必要性をも教えてくれるだろう。まずは五島美術館ホームーページで主な展示予定作品をご確認いただきたい。  五島美術館特別展「西行―語り継がれる漂泊の歌詠み」 会期:令和四年十月二十二日(土)~十二月四日(日) その他、詳細はホームページをご覧ください。 https://www.gotoh-museum.or.jp/ |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |