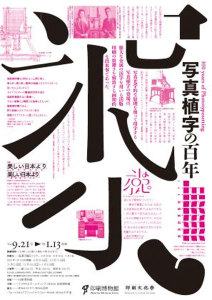

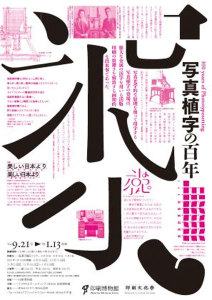

9月21日(土)から企画展「写真植字の百年」がはじまりました。写真植字は、1924年7月

24日に日本で最初の特許が出願されました。本展覧会では、写真植字発明から100年を振り

返り、写真植字について、その歴史、役割、歴史、仕組み、さらに書体デザインをご紹介

します。

現在のようにデジタルフォントが用いられる以前は、印刷文字は活字か写真植字が主流で

した。中でも、日本語においては膨大な金属活字を用いる活版印刷に代わって、写真工学的な

原理を使って印字する写真植字が登場したことは、活版印刷の煩雑さを解消する画期的な

出来事でした。写真植字はその利便性によって職場環境の改善をもたらしました。さらに、

多くの美しい書体の開発が容易に可能となり、多様な書体が印刷を彩るようになりました。

展示では、写真植字の歴史、技術、表現のそれぞれの視点から大きく3部で構成しています。

第1部

写真植字 はじまりとひろがり

石井茂吉と森澤信夫、2人の若者によって写真植字機は完成しました。森澤が機械を、石井がレンズと文字を担当し、2人の協力によって実現した写真植字機は、やがて日本で大きなひろがりをみせていきます。

活版印刷は、文字の多い日本語には大量の金属の活字を必要とし、その多くの文字のなかから必要な活字を選び出すという煩雑な作業を伴うものでした。1枚の文字盤からさまざまな文字を作り出せる写真植字は画期的で、日本語には最適な技術だったのです。

写真植字は、もともと日本で最初に考えられた技術ではなく、イギリスやアメリカで研究が

先行していました。これらの海外の研究事例は、「画期的な新技術」として翻訳され、国内の印刷業界誌や新聞で紹介されました。

星製薬につとめていた森澤信夫は、同社の印刷機を組み立てたことをきっかけに印刷にかかわりを持つようになります。海外での写真植字の研究を紹介する記事を星製薬での同僚から教えられた森澤は、日本では文字は四角(正方形)であり欧米よりも実現しやすいだろうと気づき、写真植字の開発をすることを決意しました。写真植字の構想を思いついた森澤は、星製薬で同僚で技師であった石井茂吉のアドバイスによって特許を申請し、そして、森澤と石井2人は協力してその実用化をおこなう契約を交わします。森澤は機械部分を、石井はレンズや

光源、文字関連を担当し、試作を重ねて写真植字機を完成させていきました。

第2部

しくみと機器開発

戦後、写真製版は普及していくにしたがって、その写真製版のための文字を作り出す写真植字機の導入もすすみました。普及とともに、写真植字機は改良され精度があがっていきます。

また様々な機能が付加され、よりつかいやすいかたちへ進化していきました。写真植字のしくみとその機器の開発はどのようにすすめられたでしょうか。ここでは、機種開発の歴史、部品や文字盤製造の変化をみていきます。

石井茂吉が戦前から続けてきた写真植字機研究所(現 写研)と、戦後再度写真植字機の製造をはじめた森澤信夫による写真植字機製作(現 モリサワ)の両社は競って写真植字機の開発をすすめました。次々と発表される新機種には、多くの機能が付加され、写真植字機はさまざまな文字を生み出すことのできる、万能な機械へと進化していきました。

第3部

新しい書体と新しい表現

写真植字よって、印刷は新しい表現を獲得しました。次々と新しい書体が生み出され、広告や書籍を彩るようになっていきます。

写真植字では、文字は描くことでつくられます。それまでの活版印刷では、活字を彫ることで文字をつくっていたのに対して、描くことで文字をつくる写真植字では、これまでにない自由な書体開発が可能になりました。

活字では小さな文字を彫刻することからその表現にも限界がありましたが、なめらかな曲線や細かな描写も、写真によって縮小する写真植字では、実現可能となったのです。

また、写真をつかってつくられた文字は、それまでの活字とはちがって物理的な制約がなく、自由に貼り合せてレイアウトすることが可能でした。写真植字によって、文字は「活字」という四角い物体から自由になったのです。活字は四角く固定する必要があるため、斜めや丸く

組版することは簡単ではありません。また、文字を重ねて印刷することも、同じ版のなかでは不可能です。グラフィックデザインでは、自由な組版をつかった新しい文字表現が試みられるようになります。新しい時代の新しい表現が実現したのです。

会 期:2024年9月21日(土)~2025年1月13日(月・祝)

入場料:一般500円 学生300円 高校生200円

主 催:TOPPANホールディングス株式会社 印刷博物館

>https://www.printing-museum.org/

協 力:株式会社モリサワ/株式会社写研/

リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社/株式会社文字道

[関連イベントのご案内]

講演会「写植の歴史–メディア、言語、社会」

講 師: 阿部卓也(愛知淑徳大学創造表現学部准教授)

日 時: 10月26日(土)会場 15:00~17:00/オンライン配信 15:00~16:30

会 場: 研修室(地下1階)/オンライン配信

定 員: 80名 先着順(事前予約制)

写真植字機デモンストレーション「MC-6型(2024)」

講 師: 長谷川昌紀(株式会社モリサワ)

日 時: 11月16日(土)11:00~11:30、13:30~14:00

11月30日(土)11:00~11:30、13:30~14:00

場 所: 企画展内「MC-6型(2024)」展示前

定 員: 各回20名 先着順(当日会場受付)

参加者の中から当日会場での抽選で、MC-6型(2024)での印字体験ができます