長島愛生園 神谷書庫 バトンは受け継がれる 【書庫拝見8】南陀楼綾繁 |

|

8月31日の朝、赤穂線の車内は通学の中高生で満員だった。邑久駅で降りると、強い日差しが照りつけてくる。すさまじい暑さだ。

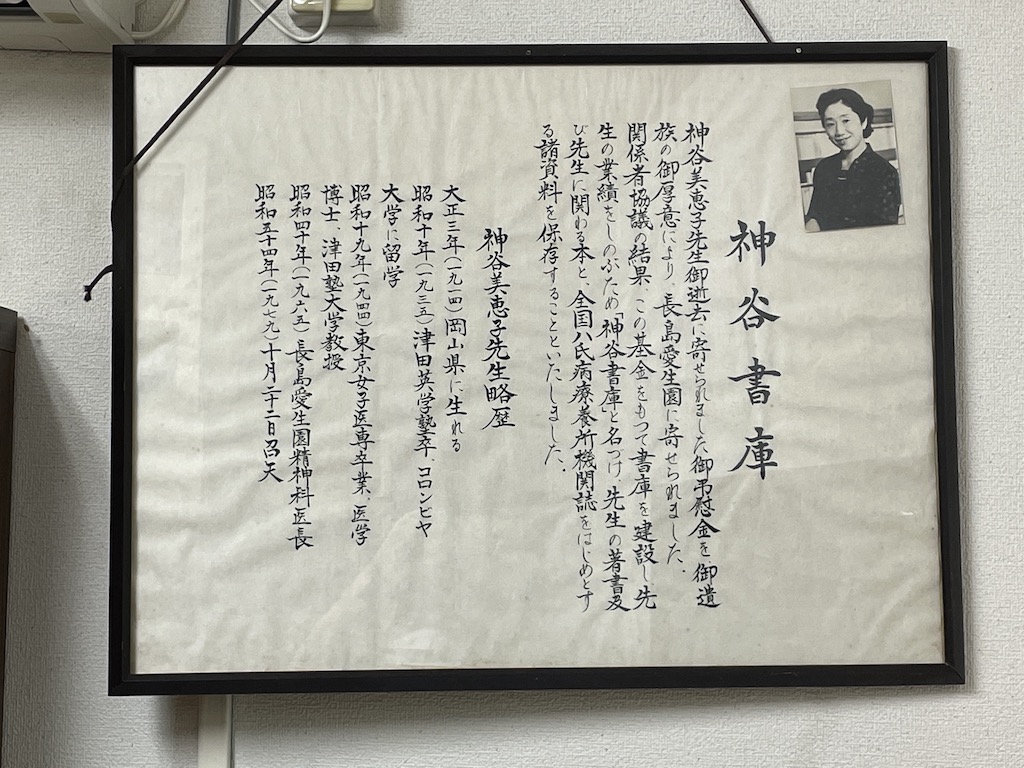

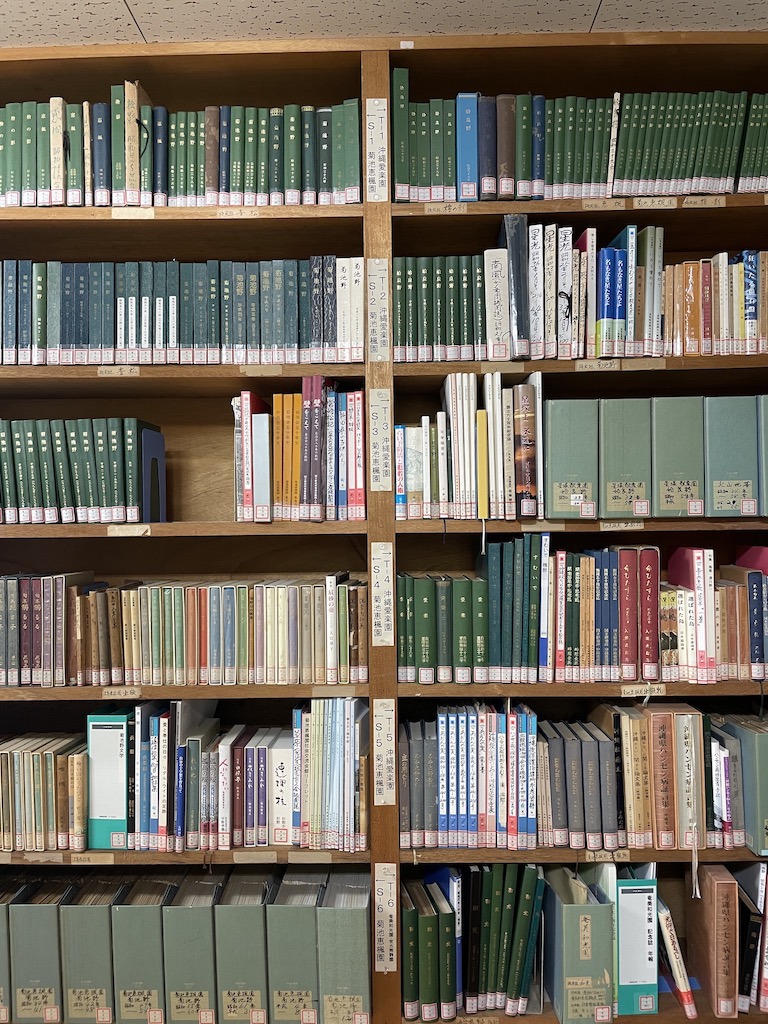

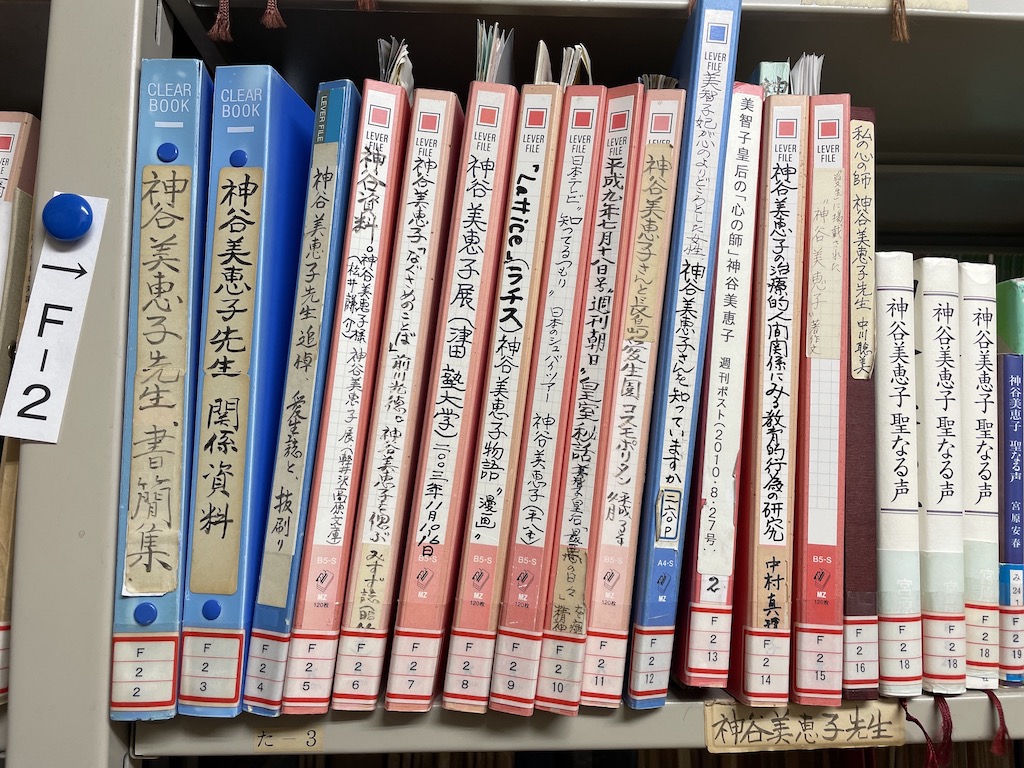

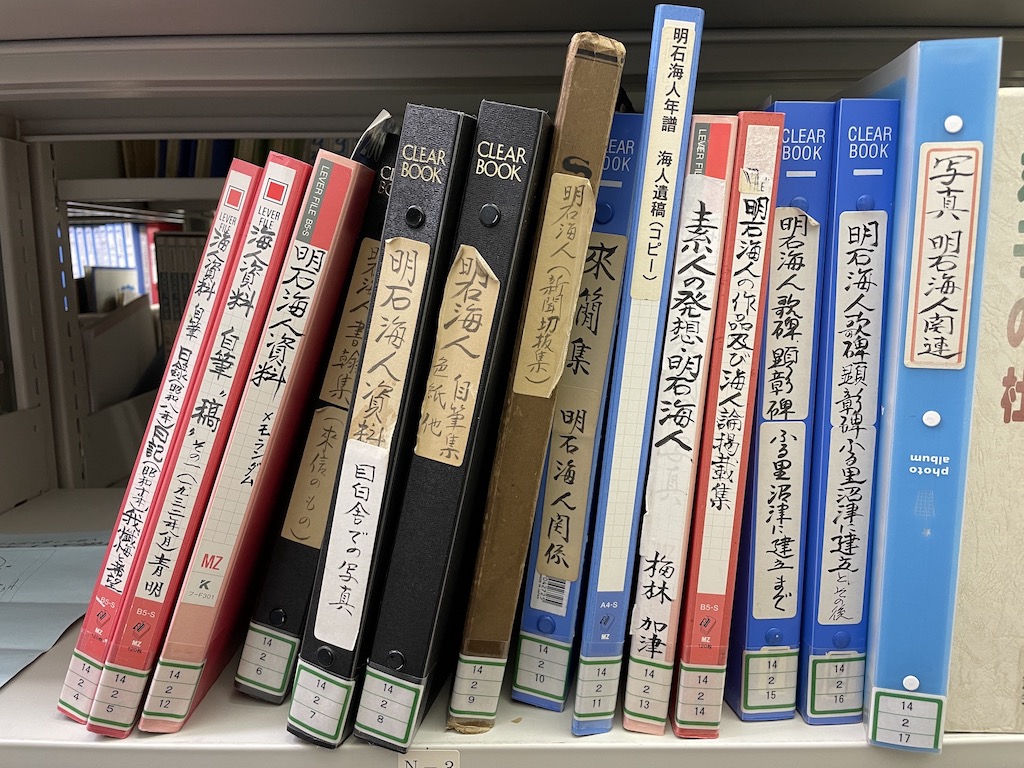

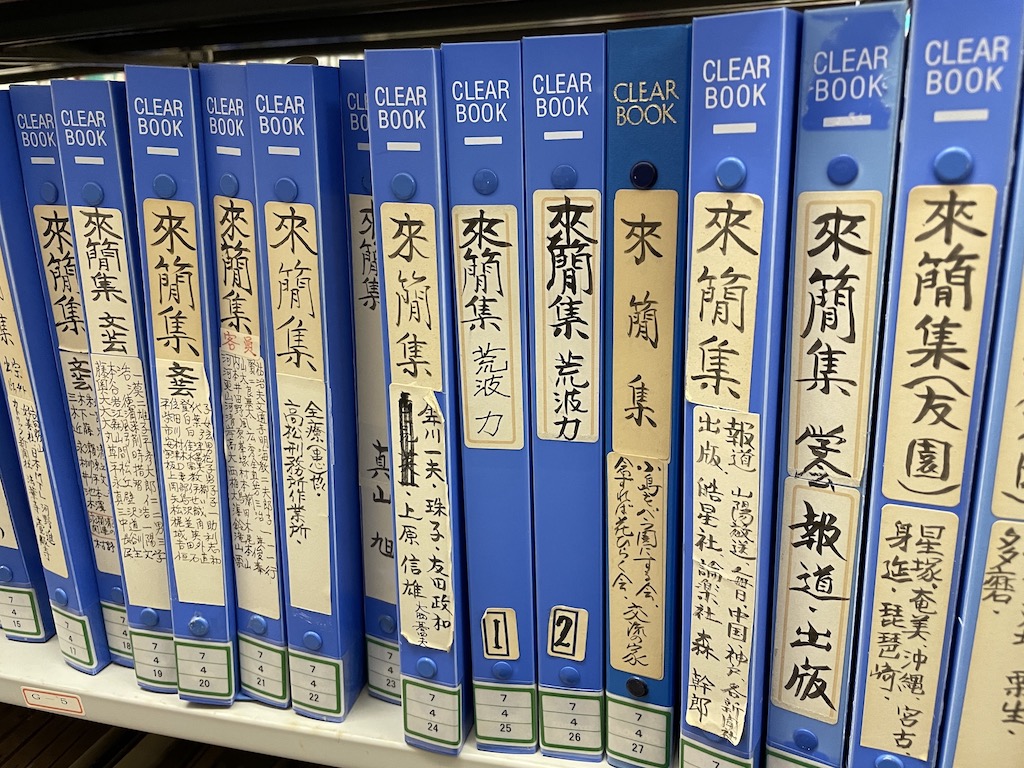

改札口で編集者の晴山さんと落ち合い、駅前に停まっている愛生園行きのバスに乗り込む。乗客はほかに2人ほどだ。 のどかな風景の中をしばらく走ると、山の中に入っていく。このときは見過ごしてしまったが、その先に30メートルほどの小さな橋があり、それを渡ると長島なのだった。 この邑久長島大橋が架かったのは1988年。それまで長島に行くには、船で渡るしかなかった。 長島には、長島愛生園と邑久光明園という二つのハンセン病療養所がある。両施設の関係者以外は居住しておらず、いわば閉ざされた島だった。この島に橋を架けることは入居者の悲願であり、開通したこの橋は「人間回復の橋」と呼ばれている。 邑久光明園の敷地を抜けて、もうひとつ小さな橋を渡る。すぐ先のバス停で降りる。ここが長島愛生園なのだ。目の前には瀬戸内海がきらめいている。 さっそく汗をかきながら歩くが、目的地が見当たらない。電話を掛けると、女性が迎えに出てくれる。愛生編集部の駒林明代さんだ。 神谷書庫外観 瀬戸内海の二つの療養所先日、国立ハンセン病資料館の図書室を取材し、国内に14か所のハンセン病療養所があることを知った。そのなかには、貴重な資料を収めた書庫を持つ療養所もあるという。 そのひとつとして紹介されたのが、長島愛生園の神谷書庫だった。 書庫の話に入る前に、なぜ長島に二つのハンセン病療養所があるのかを簡単にまとめておこう。 1907年(明治40)に「癩予防ニ関スル件」が公布され、全国5か所に公立療養所が設置された。前回触れた東京の全生病院(のち多磨全生園)もそのひとつだ。 その後、1920年ごろからは患者の隔離を強化するようになった。その流れを推進したのが、当時全生病院の院長だった光田健輔である。光田は公立療養所の現状を批判し、入居者が「逃走不能な場所に懲罰的な性格を持たせた国立療養所の設置を求めた」(以下、松岡弘之『ハンセン病療養所と自治の歴史』みすず書房 を参照)。 国立癩療養所長を兼務することになった光田が、候補地として挙げたのが長島だった。そして1930年(昭和5)に初の国立療養所として長島愛生園が誕生したのだ。 光田は初代の園長となり、全生病院から一部の患者を愛生園に移転させた。彼らは「開拓患者」と呼ばれ、「いわば模範的な患者として新入園者を導」く立場を期待された。そのひとりに、全生病院の機関誌『山桜』の創刊に関わった栗下信策がいたのは興味深い。 一方、公立療養所のひとつで、第三区(近畿2府10県)として大阪府に設置されたのが外島保養院だった。同院は1934年(昭和9)の室戸台風で、死者187名という被害を出した。その移転先となったのが長島で、1938年(昭和13)に第三区府県立光明園として復興した。これが現在の邑久光明園である。 松岡弘之は両園を比較し、外島保養院(邑久光明園)は「自治会が最も早く成立」しており、「自治の起点となった療養所」であるのに対し、長島愛生園は「隔離を強化するために設置された施設」で、1936年(昭和11)に発生した長島事件(待遇改善を求めた入所者の抗議運動)後に自治会が発足した療養所だと位置づけている。 愛生図書館のおこり 愛生園には、開園と同時に礼拝堂の一隅に図書館が設置された。 1934年(昭和9)10月の機関誌『愛生』には、図書係の川口清による「愛生図書館報告」によると、蔵書は書籍1600冊、雑誌3000冊であり、朝8時から夜8時まで開館していた。「心の糧に飢へた入園者は或は不自由なる身を杖にすがり或は作業後のつかれた身をもかいりみず図書室へ詰めかけてくる状態である」とあり、読書を心の支えとした入所者が多かったことがうかがえる。 しかし、入所者は自由に何でも読めるわけではなかった。『改造』を購入しようとした患者は「そんな本を読むより『キング』か『富士』を読め」と施設職員に云われたという(『隔絶の里程』)。入所者が社会問題に関心を持つことは、園側にとっては迷惑だったのだ。 その後、1940年(昭和15)には患者事務所だった桃源寮が図書館となった。 戦後、1951年には司書の資格を持つ村田弘が着任した。村田は1952年10月の『愛生』に「病院図書館のABC」を寄稿。見学に行った病院で、「何処にも『図書館』(Library)と呼ばれるべきものが見当たらなくて、ただ僅かに『書庫』が極めて無責任な状態で放置されていたに過ぎなかつた」と批判している。 村田は愛生図書館を、第一図書室(医学図書部及び職員厚生図書部)、第二図書室(患者図書部)、第三図書室(保育所及び分校)、病歴記録室(医事記録部)の4つのセンターに分けた。さらに「病床へのブツク・トラツクにより巡回文庫、点訳奉仕、患者文芸作品集の出版、等実施を計画しており、一方『らい関係文献総合目録』作成と愛生園の紹介写真集作成、らい病学々術書出版にも着手中」とある(『愛生』1955年1月)。このうち、どれぐらいが実現したのかは判らないが、村田の熱心さが感じられる。 なお、村田弘は愛生園着任以前、奈良刑務所などに勤務し、「行刑図書館研究会」を組織している(立谷衣都子「日本の刑務所図書館史」東京大学大学院 修士論文)。 1955年、愛生会館の前に新図書館が完成、園内作業として2〜3人の入所者が働いていた。モルタル平屋30坪だった。1963年にはハンセン病関係の図書を集めたコーナーが設けられた。また、『愛生』編集部が同居した時期がある。1996年に取り壊しが決まり、蔵書約2万冊は旧事務本館(現在の歴史館)に移され、紆余曲折を経て現在でも園内に保管されている。 愛生歴史館外観 神谷美恵子とハンセン病ようやく、神谷書庫の話に戻ってくることができた。 神谷書庫は精神医学者・神谷美恵子の名前を冠している。神谷は19歳の時、叔父と一緒に多磨全生園に行き、患者の姿に衝撃を受け、医学を志す。1943年(昭和18)に長島愛生園に滞在し、診療などの実習を行うも、父の反対により、精神医学の道へと進む。 しかし、ハンセン病への思いは消えず、43歳で長島愛生園の非常勤職員となる。芦屋の自宅から5時間かけて通い、診療や調査を行う。1965年には愛生園の精神科医長となる。 神谷とともに愛生園で精神医療に携わった高橋幸彦は、療養所での神谷をこう描く。 そこまで神谷を動かしたものは、なんだったのだろう? 神谷の「癩者に」という詩には、「何故私たちでなくてあなたが?/あなたは代って下さったのだ」という一節がある。 神谷は1979年、65歳で亡くなる。その後、遺族が愛生園に贈った基金をもとに建設されたのが、神谷書庫だった。 神谷書庫の設立趣旨 全国の療養所の機関誌を収集「ここにあるものは。神谷先生の蔵書の一部と、各地の療養所の機関誌をはじめとするハンセン病関係の資料です」と、駒林さんは云う。 神谷蔵書は5年ほど前に遺族から寄贈されたもので、約400冊。和書は精神医学、心理学のほか、哲学や文学に関する本が多く、フランス語、ラテン語などの洋書もある。神谷の書き込みが多くあるものを選んだという(神谷蔵書とその書き込みについては、山本貴光『マルジナリアでつかまえて2』本の雑誌社、に詳しい)。別の棚には、神谷の著作や関連本、記事のファイルもあった。 しかし、この書庫の主役はハンセン病関係の資料だ。機関誌は療養所ごとに整然と並べられている。もちろん、1931年(昭和6)創刊の『愛生』は全号揃っている。 長島愛生園歴史館の学芸員である田村朋久さんは、「機関誌については国立ハンセン病資料館以外ではここが一番揃っていると思います」と話す。「この書庫を整理した双見美智子さんは『機関誌にはその時その時の心情が表れていて、格好をつけない文章が多い』とおっしゃっていました」と、『愛生』を編集する駒林さんも云う。 また、愛生園に関わった人物の棚もある。初代園長の光田健輔と、その後を継いだ高島重孝、医師として勤務し『小島の春』がベストセラーとなった小川正子らについての本が多い。 入所者が書いた詩集や句集、小説などの作品を並べた棚もある。その一角には『ハンセン病文学全集』全10巻(皓星社)もあった。 機関誌をはじめとする資料群。療養所ごとに排架されている 神谷美恵子関連資料の棚。ファイルのラベルにも敬称がある 『愛生』編集部の人びと一通り見終えてから、駒林さんに話を聞くために隣にある『愛生』編集部へと向かう。 すると、ここにも多くの本や資料が並んでいるではないか。 書籍も多いが、資料をまとめたファイルが多く目につく。新聞や雑誌に掲載された記事の切り抜き、園内の施設に関する資料、名簿、会計記録、入所者が撮影した写真アルバム……。 愛生園内に設置された邑久高等学校新良田(にいらだ)教室についての資料や、愛生園に入所していた歌人の明石海人の生原稿類も保管されている。 駒林さんは岡山県生まれだが、ハンセン病療養所についてはまったく知らなかった。 双見さんは資料収集について、次のように書く。 双見さん自身も園が書類を整理したと聞くと、ゴミ捨て場に急行し、めぼしいものを拾い集めたという。歴史館で見ることができる双見さんのインタビュー映像では、いろんな資料を分類・整理したことから「引き出しばばあ」というあだ名がついたと笑って話していた。 双見さんは47年間、『愛生』の編集に携わり、節目節目で同誌掲載の執筆者一覧、年表、神谷書庫収蔵書一覧などを作成した。2007年、90歳で逝去。駒林さんは、双見さんが『愛生』に書いた記事をまとめ、『土に還る』(2009)として刊行した。 一方、和公梵字さんは資料整理を担当。双見さんが見つけてきた資料を、和公さんが分類し、ファイリングした。 編集部以外でも資料集めに尽力した人がいる。編集部の棚には自治会の宇佐美治さん、詩人の島田等さん(いずれも故人)が集めた資料が並んでいる。 また、各所からの通信をまとめた「来簡集」というファイルもある。その一冊に「皓星社」という見出しのあるものがあり、中を開くと、『ハンセン病文学全集』や『海人全集』を編集した同社の能登恵美子からの手紙・葉書が入れられていた。 能登さんは、明石海人の作品を収集することを目的に、『愛生』のバックナンバーを読むうちに、同誌に掲載された子どもの綴り方に惹かれる。その結果、『ハンセン病文学全集』の10巻が「児童編」となる。 全集完結の翌年、能登さんは49歳の若さで亡くなる。『増補 射こまれた矢 能登恵美子遺稿集』(皓星社)には、愛生園で資料を収集し、後世に残した双見さん、宇佐美さん、島田さんらとのやりとりが、敬意をもって記されている。 明石海人関連資料。ラベルの字は和公梵字さんのもの 書簡の類、相手毎に分類・保管してある バトンを受け継いで愛生園の入所者は現在111人。高齢化が進み、年々その数は減少している。 『愛生』は以前は年10冊発行されていたが、現在は隔月刊である。かつて盛んに行なわれていた文芸活動も停止したため、入所者からの寄稿は少ない。そのひとりが宮﨑かづゑさんだ。80歳ごろからワープロで文章を書きはじめ、『長い道』『私は一本の木』(ともにみすず書房)などを出した。 現在、ひとりで同誌を編集する駒林さんは、今年定年の予定だったが、「宮﨑さんの作品を載せ終わるまでは続けたい」と、再任用してもらう予定だ。 愛生園で暮らす人が誰もいなくなる日が、そこまで来ているようだ。 最新号の『愛生』を手にして驚いたのは、愛生園をテーマにした漫画が掲載されていたことだ。 歴史館では長島愛生園見学ツアーを実施。また、船で長島を一周する見学クルーズツアーも行なっている。2021年11・12月号に掲載された「こんにちは、愛生園」という漫画は、 船から見ると島と本土との距離の近さ、入所者の穏やかな風貌、園内の施設から受けた印象などが、柔らかいタッチで描かれている。 その後、愛生園を訪れ、園内の〈喫茶さざなみハウス〉へ。2019年に空き施設にオープンした入所者も一般客も利用できるカフェだ。あさのさんは、店主の鑓屋(やりや)翔子さんに「入所者の方のお話を聴きたい」と相談した。ちょうど開催されたクルーズツアーに参加し、入所者に会うことができた。 あさのさんは、鑓屋さんが開催した「愛生ヲ読ム会」に参加する。テーブルに並んだ『愛生』を参加者が思い思いに読む会だ。 あさのさんは『愛生』や『点字愛生』に掲載された文章を漫画化し、サイトに載せている。(https://note.com/asanonoi) あさののいさんの漫画は『愛生』に連載中。第3回(2022年7・8月号)は神谷書庫をとりあげた 愛生園の歴史を伝える資料を発見し、神谷書庫に収めた双見さん。その思いを継いで、『愛生』を発行してきた駒林さん。同誌に書かれた入所者の思いを読者に伝えようとするあさのさん。資料をめぐって、バトンが受け渡されている。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |