3月13日の朝、市営地下鉄烏丸線の北山駅から地上に上がり、南へと歩く。

右手にはかなり広い更地が広がっている。「ここには何が建つんだろう?」とぼんやり考えながら、京都コンサートホールを通り過ぎると、〈京都学・歴彩館〉(以下、歴彩館)が見えてくる。

★京都学・歴彩館の外観

隣には京都府立大学、裏には広大な府立植物園がある。京都府はこのエリアを「北山文化環境ゾーン」と呼んでいるようだ。

「前身の京都府立総合資料館は、北山駅のすぐ南にあったんです」

9時の開館と同時に中に入ると、出迎えてくれた資料課の司書・楠久美さんが教えてくれた。さっきの更地がそうだったのか!

総合資料館は2016年9月に閉館。後継の歴彩館は同年12月に一部オープンし、翌年4月に

グランドオープンした。

「一部オープンのときは、まだ資料の半分くらいしか運べてなかったんです」と、楠さんは当時の大変さを語る。

歴彩館があるのは府立大の敷地で、建物には同大の図書館や研究室も同居する。隣には同大キャンパスがあるので、昼は大学食堂で安く食べられた。

建物は地上4階・地下2階。2階には350席という広い閲覧スペースがあり、開架の資料も充実している。ここだけでも一日中いられそうだ。

京都資料の幅広さ

資料課で公文書を担当する(当時)若林正博さんと合流して、地下の収蔵庫へと向かう。

同館は図書資料、古文書のほか、美術工芸や歴史民俗の資料、つまり現物(モノ)も収集している。だから、「書庫」ではなく、「収蔵庫」なのだ。

2023年現在の資料の総点数は、約88万点。内訳は図書資料が約41万6000点、文書資料が約40万9000点、現物資料が約5万5000点となる。

これがすべて京都に関する資料とその関連資料というのだからすごい 。ここは図書館、文書館、博物館の3つの機能を備えた「京都学のセンター」なのだ。

まずは地下1階から案内していただく。

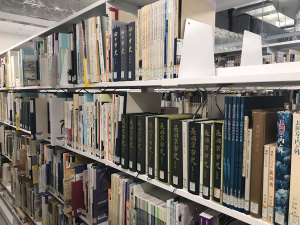

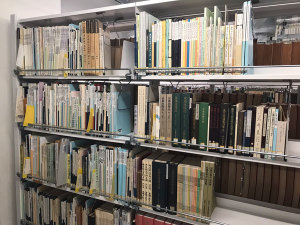

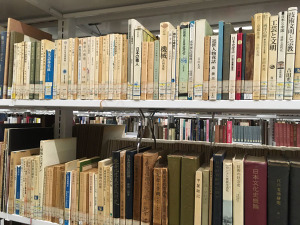

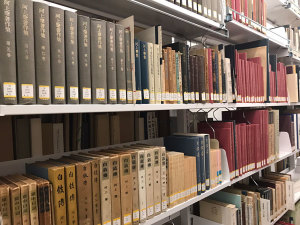

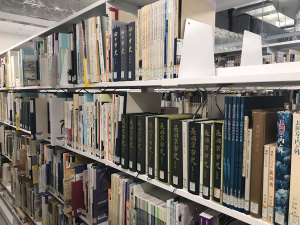

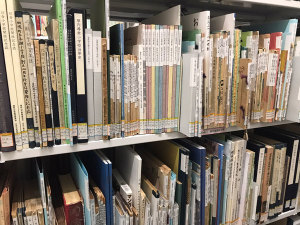

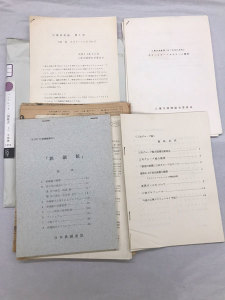

★地下1階の収蔵庫

左側には京都資料が並ぶ。ここにある資料の多くには、京都の意味の「K」のラベルが貼られている。これ以外に、後で触れる旧京都府立京都図書館時代 の蔵書もある。

行政、歴史、地理、教育、美術……。当たり前だが、どの分野も京都に関する資料だけを集めている。それなのに、これだけ多くの棚を占めているということは、やはり京都には歴史の厚みがあるのだ。

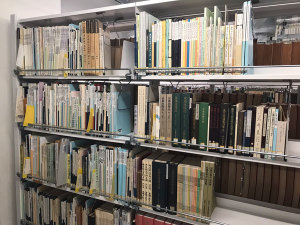

★地域ごとの資料が並ぶ棚

私が関心を持つ出版史の棚もある。『京都出版史』『京阪書籍商沿革史』『茶道ジャーナリズム六十年』『藤井文政堂板木売買文書』……。そそられる並びだ。

★出版史関係の棚

精神科医・平澤一の書物エッセイ『書物航游』(新泉社)もある。中公文庫版で読んだはずだが、京都に関係あったっけ? 手に取ってみると、京都の古本屋との交流を描いた「古本屋列伝」が収録されている。

「ここに私の祖父が出てきます」と、若林さんが云うので驚いた。

若林さんの祖父・若林正治は、幕末から続く京都の〈伏見春和堂〉という古書肆の主人で、反町茂雄や書誌学者の川瀬一馬とも親交があったという。

「当時の実家 は和本だらけでした」と、若林さんは幼い頃を振り返る。長じて古典籍担当の学芸員になる運命だったのかもしれない。

なお、若林正治は旧制第三高校の生徒だった頃から半世紀にわたって、洋学史資料を収集。そのコレクションは現在、〈神田外語大学附属図書館〉に収蔵されている(他の資料と合わせ「神田佐野文庫」と呼ばれる)。2022年4 月、歴彩館での企画展「明石博高 京都近代化の先駆者」で、この若林コレクションの里帰りが実現した(『若林コレクションの里帰り 神田佐野文庫貴重資料』神田外語大学附属図書館)。

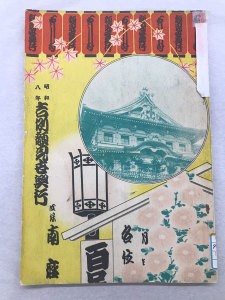

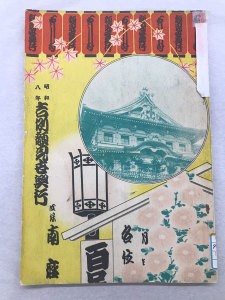

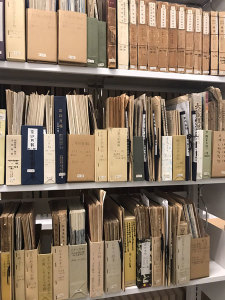

芸能の棚に移動すると、戦前から戦後にかけての歌舞伎の「吉例顔見世興行」や、松竹などの喜劇・軽演劇のパンフレットなどがずらりと並ぶ。

★吉例顔見世興行のパンフレット 1933年(昭和8)

★喜劇・軽演劇のパンフレットの棚

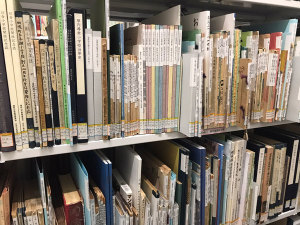

教育関係で目に付いたのは、府内の学校誌や生徒の卒業文集・作文集だ。こういう資料は後になって集めようと思うと大変だ。

★卒業文集・作文集の棚

本以外の資料も大量に

隣のブロックを見ていると、大量のスクラップブックが並ぶ棚があった。京都新聞など地元紙の連載から切り抜いたものだ。

★スクラップブックの棚

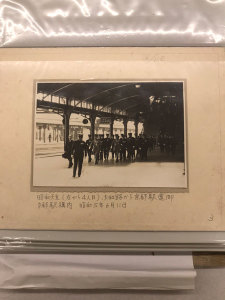

また、写真のアルバムが並ぶ棚もある。『京都行幸写真帖』と題されたファイルを開くと、1940年(昭和15)に昭和天皇 が京都に行幸した際の写真が1枚ずつ入っており、手書きのキャプションが付されている。

★『京都行幸写真帖』 より

さらに、府内の住宅地図が大量に並ぶ棚もある。各区のものが年代順に揃っているので、店や施設の消長を突き止めようとする際には便利だ。

★住宅地図の棚

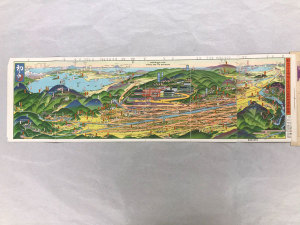

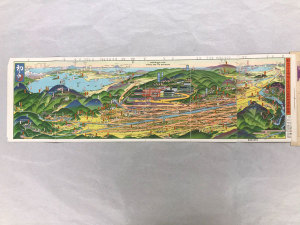

地図と云えば、同館には吉田初三郎が描いた鳥観図が280点近く 所蔵されている。そのうち40点 は京都を舞台としたものだ。吉田は祇園で生まれ、各地の鳥観図を手がけたが、昭和10年代に京都に帰って亡くなったという。

そのなかから、『都ホテルを中心とせる洛内外名所交通鳥観図』(1928)を見せていただく。その美しさに息をのむ。都ホテルがやたら大きいのが面白い。

★吉田初三郎の鳥観図

吉田の鳥観図を寄贈したのは、京都在住の朏(みかづき)健之介 だ。朏は郷土人形のコレクターで、総合資料館 の開館の翌年である1964年から何度かに分けて、収集してきた郷土人形や玩具を寄贈。その数は約1万2000点にのぼるという。

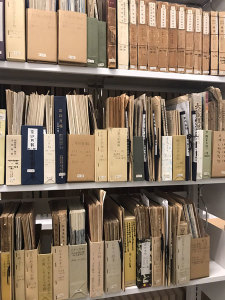

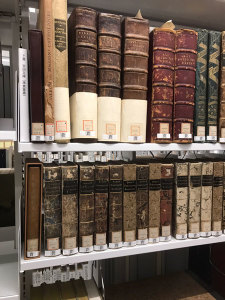

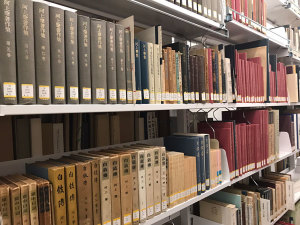

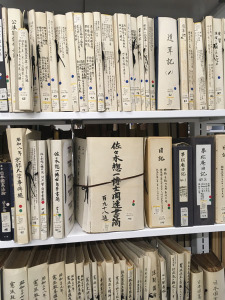

さらに奥に進むと、他とは異なる請求記号の一群が並ぶ棚がある 。これらは旧京都府立京都図書館の蔵書を引き継いだものだ。

★旧京都府立京都図書館時代の図書が並ぶ棚

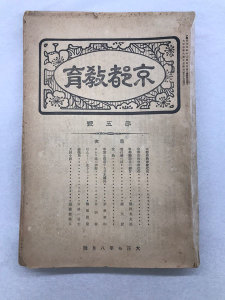

★『京都教育』

「『京都教育会雑誌』は明治14年創刊 で、何度か誌名を変えて『京都教育』となります。

これだけまとまって揃っている館はほかにありません」と、楠さんは説明する。

欠けている号は、古書店で購入する。〈みやこめっせ〉で開催される「春の古書大即売会」に出向いて探すこともある。

「これは持っていないかもというものはいったん確保しておいて、スマホがなかった時代は、近くの府立図書館に走って所蔵をチェックしたりしました (笑)。欠号が埋まると嬉しいですね」と楠さんは話す。即売会はこんな本が出ていたと知ることができるので勉強になるとも。

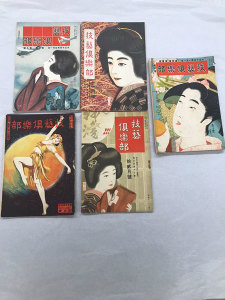

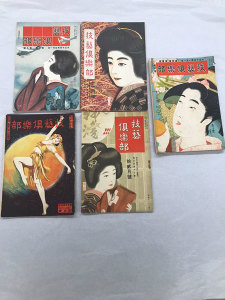

別のブロックには、雑誌がまとまっている。この中にも貴重なタイトルが多い。

ひとつ選んで見せてもらったのは、『技藝倶樂部』だ。京都の花柳界の雑誌で、グラビアには芸妓の踊りの写真などが掲載されている。

★『技藝倶樂部』

総合資料館から歴彩館へ

書庫めぐりの途中だが、ここで歴彩館の開館に至るまでの経緯を見ておこう(『総合資料館40年のあゆみ』京都府立 総合資料館)。

1963年11月、左京区下鴨半木町に京都府立総合資料館がオープンした。

開館直前の「京都新聞」では、大きな写真や図解でこの館の全容を伝える。「一度に三千人利用」「書庫には二十万冊」という見出しが躍る。

16日には一般公開を開始。開館の1時間前から行列ができ、夕方までに約3000人が来館したという。最初の展示は、風俗研究家・吉川観方が集めた京都の風俗資料だった。

館の目的は「京都に関する資料等総合的に収集し、保存し、展示して調査研究等一般の利用に供するため」というものだった。

初期のコレクションは、「吉川観方コレクション」(約1万5000点)、先に触れた「朏コレクション」、そして、和楽器界の老舗である佐竹藤三郎から寄贈された和楽器117点の「佐竹コレクション」の3つだった。

1967年、京都府が教王護国寺(東寺)に伝わった「東寺百合文書」を文化財保護の目的で購入。奈良時代から江戸時代中頃までの約900年にわたる文書である。同館で整理が進められ、1980年に重要文化財、のちに国宝に指定された。

1968年には、京都府開庁100年を記念して、京都府百年史の編纂事業を開始。同館に百年史編纂室が設置された。同室では『京都府百年の年表』全10巻、『京都府百年の資料』全9巻などを編纂した。

編纂事業の終了した1972年には、同館に行政文書課が置かれ、明治以来の府庁文書が移管された。その一部は重要文化財に指定されている。

2000年には、京都府立図書館との間で機能と蔵書の分担を行なうことになり、一時休館したうえで、蔵書の約半分にあたる政治、経済、自然科学、文学などの一般書を府立図書館に移管。

翌年の再開館後は、「京都に関する専門資料館」として、「京都の歴史、文化、産業、生活等の諸資料(図書、古文書、行政文書、写真資料、近代文学資料等)を重点的に収集・整理・保存」するものと定義した。

なお、資料の増加にともない、1971年には第2収蔵庫、1973年には第3収蔵庫が設置された。それでも収納スペースは足りなくなる一方だった。

「歴彩館が開館してからは、書庫の環境はずいぶんよくなりました。以前は空調も入っていませんでした」と、楠さんは云う。

府立図書館と湯浅半月

総合資料館の蔵書には、旧京都府立京都図書館時代 から引き継いだものが含まれている。

同館は1898年(明治31)、京都御苑内に開館した。1904年(明治37)に館長となったのが、聖書学者としても知られる湯浅半月(吉郎)である。

湯浅は群馬県安中に生まれた。兄の治郎は福沢諭吉の影響を受け、私設図書館〈便覧舎〉を開設した(「明治の文化人 湯浅半月」1~3、『総合資料館だより』第117~119 号、1998年10月~1999年4月)。

そうした縁もあり、図書館への情熱を持った湯浅は、アメリカの図書館事業を視察している。1909年(明治42)に左京区岡崎で開館した新図書館には、日本最初の児童閲覧室を設置した。

湯浅はまた、旧来の書籍を死蔵するだけの「古代的図書館」を批判し、書庫を開放して本を自由に閲覧できる「近世的図書館」をめざした(高梨章「半月湯浅吉郎、図書館を追われる」、日本図書館文化史研究会編『図書館人物伝』日外アソシエーツ)。

浅井忠ら洋画家の「二十日会」のメンバーだった湯浅は、図書館で展覧会を開催するなど、「文人的・趣味的ネットワークを介した図書館活動」を行なった。

また、湯浅は京都の郷土史に関する貴重書を購入し、それらをもとに1914年(大正3)から『京都叢書』全16巻が刊行された。

湯浅を支えた館員が、のちに宮武外骨とともに浮世絵研究を行なう井上和雄と、森鷗外の末弟で江戸時代の書誌学を研究した森潤三郎だったという事実は興味深い。その森が編集し、井上も寄稿したのが、京都の古本屋〈細川開益堂〉の雑誌『ほんや』だった。

しかし、図書館に関する先見の明が理解されなかったからか、官僚主義からのやっかみのせいなのか、湯浅は1916年(大正5)に館長を辞任して、早稲田大学図書館顧問となった。

こうして沿革をたどってみると、歴彩館が所蔵する資料は、さまざまな来歴を経て集まってきたものであることが判る。収蔵庫のなかには、それらの資料がいわば地層を成すように並んでいるのだ。

科学史家の脳内を再現した吉田文庫

書庫に戻ろう。

同館には、10以上の特別文庫や資料群があるが、最も分量が多いのが「吉田文庫」(「吉」は正式には「つちよし」)だ。京都大学名誉教授の吉田光邦の蔵書約3万3000点 のコレクションである。

吉田光邦は1921年(大正10)、愛知県西春日井郡生まれ。京都大学理学部宇宙物理学科卒業後、同大人文科学研究所の助手となる。

判りやすい専攻は「科学技術史」で、『江戸の科学者』(講談社学術文庫)という著書もあるが、著作目録を見ると、『ペルシャのやきもの』『京都の美と魅力』『ものと人間の文化史 機械』『万国博覧会』『田沼意次 都市と開発の時代』『イスラム 歴史と親交』など多岐にわたっている。『明治大正図誌』(筑摩書房)の海外編、『図説万国博覧会史1851-1942』(思文閣出版)など、編者としての仕事もある。いわゆる「京都学派」らしいジャンル横断ぶりだ。

京都の古書店〈キクオ書店〉の前田司は、店番をしていた母から「黒い鳶のマントを着たいかつい顔の初老の人」から「洋書の本を片っ端からぬいては、値だけを見て一冊も買わんと帰っていったんえ」と聞かされる。

セドリ屋ではと疑ったが、後日、助手の横山俊夫が買い付けに来たことで、吉田光邦だと判明したという。前田は吉田の研究会に参加し、その自由で活発な雰囲気に興奮する。そして、吉田の資料収集の手伝いを買って出る。

「先生はご研究のテーマを決められると、まずその分野の古今東西の文献を収集される。(略)先生の収集される文献はその時点では古書市場で誰も買わず石ころのように安価に転がっているものが多かったのである。他店を訪ねても、その多くは柵の下の方でホコリにまみれていた。(略)そして何よりも痛快なのは、こうして収集が一段落し、先生の論文や著書が発表されるや、この集めた古書の値がえらく高くなっていくのである」(「『吉田文庫』に寄せて」、『吉田光邦 両洋の人 八十八人の追想文集』思文閣出版)

1991年、吉田は70歳で亡くなる。京大の横山俊夫は、友人の岡本道雄を案内して吉田の自宅の書庫に入る。

「本の密林であった。しずまった空気のなか、棚ごとに前後二重にならべられ溢れでている本の背の列、さらにその上のすきまごとに横積みにさしこまれた本が幾重もの庇のように影を落としている。それらが両側から迫るいく筋かの細長い通路。腹部を両手で押さえながら蟹歩きされる岡本先生を、本のなだれが圧しつぶさないかと気が気でなかった」(「吉田文庫の誕生」、『吉田光邦 両洋の人』)

横山や研究者、編集者らが中心となって蔵書の行く先を考えた結果、翌年、長男の吉田茂博から京都府に蔵書が寄贈された。それを「吉田文庫」として、総合資料館で受け入れることになったのだ。

「資料の配置は、先生独自の分類体系を生かすため、元吉田邸における配置場所、序列を保つことに留意し、部屋毎にラベルを色分けし、通番を付して元の配架順を再現している」(文献課「〈業務報告〉吉田文庫について」、『資料館紀要』第25号、1997)

そうすることで、吉田光邦の「頭の中」を再現しようとしたのだ。

このような配列の先例には、〈京都市国際交流会館〉の「桑原武夫記念室」や〈明治大学図書館〉の「林達夫文庫」があったという。桑原武夫記念室に関しては、2017年に蔵書の一部を勝手に廃棄したことで問題となった。

そういう経緯を知ったうえで棚を眺めると、たしかに、どの本のための資料だったのかがおぼろげに判って面白い。同じことを、井上ひさしの蔵書をもとにした山形県川西町の〈遅筆堂文庫〉でも感じた。

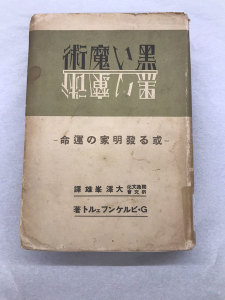

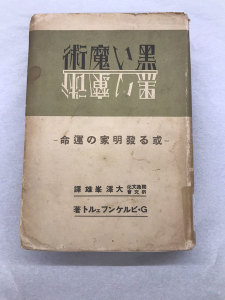

背表紙が気になって、『黒い魔術 或る発明家の運命』(天然社)という本を抜き出してみると、G・ビルケンフェルトという作家の小説だった。

吉田文庫の設置にも関わったキクオ書店の前田司が、「しかし正直申せば、この『吉田文庫』をこのまま古本屋にすれば商売繁昌は間違いないと、はばかりながら町人の感覚がそう思わせるのである」と、まさに本音を漏らしているのもいい。

★吉田文庫の棚

★『黒い魔術』

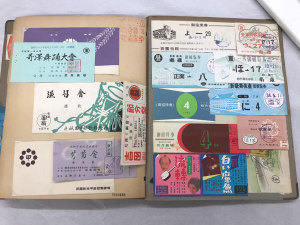

図書・雑誌のほかには、パンフレット、ポスターなどがある。パンフレットは「博覧会」「音楽」「演劇」などとテーマごとに袋に入れて棚に並べられている。

★吉田文庫のパンフレットの棚

「万国博1970」と題された袋の中には、大阪万博における「鉄鋼館」「三菱未来館」「三井グループ館」などのパビリオンの資料や、前年に発行された『日本万国博中学生ニュース』が入っていた。

★大阪万博のパンフレット

また、吉田が収集した技術・工芸・美術関係の現物資料もある。たとえば、西南アジアの陶磁器や織物、中国の漆器、年画・絵馬、現代作家の版画、人形、置物、仮面など、これまた多岐にわたるという。

吉田文庫は現在は収蔵庫に入っているが、総合資料館時代には開架されていた。そこで開催されていたのが、「半木半読会」(半半会)だった。誘いの言葉にはこうある。

「本好きが、みずから選んだ本を手に、半ばわかったつもりのことを半時ほど語り、聴く人また半時ほどそれに応えるという小さな会―そんな集まりがあればとの巷の声に、下鴨の半木町にある京都府総合資料館が、月にいちど場所を提供するとの、いきなはからい。そこで会の名はおのずと『半木半読会』略して『半半会』に、開催日は各月(隔月か?)の半ばと決まりました」

第1回は1997年2月に開催。話者は吉田の本を出版した淡交社の臼井史朗が「編集者の懺悔」と題して話した。

こういったサロン的な会は、吉田研究室の闊達な雰囲気を再現しようとしたものだろうが、じつに京都っぽいなあと感じる。町人による知的なサロンの伝統があるのだ。

半半会はいつまで続いたのだろう? 歴彩館でも吉田文庫の蔵書を閲覧室に持ち出すなどして、半半会を再開したら面白い人たちが集まりそうだ。

戦災を逃れた資料も

ほかのコレクションについても、駆け足で見ていこう。

「石井資料」は、大宝印刷の社長だった石井喜太郎が収集した印刷関係資料。印刷業界の雑誌や実物見本など約1000点。

★石井資料の棚

★チラシやレッテルのスクラップブック

「河上肇文庫」は、京都にゆかりの深いマルクス経済学者・河上肇の著作や原稿・ノート類、執筆した新聞・雑誌、書簡や写真など約800点。河上についての研究書もまとまっている。

★河上肇文庫

「佐々木惣一資料」は、憲法学者の蔵書や原稿、約1400点。河上肇や寺田寅彦を含む知人からの書簡、講演速記録などもある。

★佐々木惣一資料

近代文学関係では、関西文壇の資料を集めた「天眠文庫資料」、歌人・吉井勇の原稿など

約4500点の「吉井勇資料」などがある。

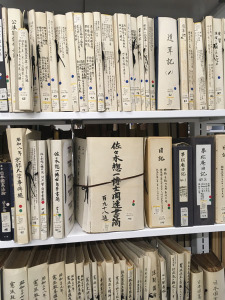

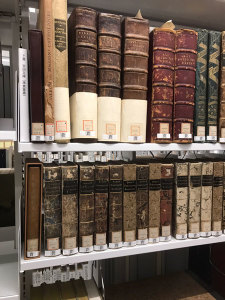

廊下を挟んだところにある扉を開けると、そこは貴重書庫だ。和本や吉田文庫の貴重書、古い「京都新聞」などが収められている。

★貴重書庫の和本の棚

★吉田文庫の準貴重書

俳人・俳諧研究家として活躍した伊藤松宇が集めた、貴重な連歌俳諧書もある。このコレクションは、1945年(昭和20)の東京大空襲で焼失したと思われていたが、近年、総合資料館 に寄贈された資料を調査したところ、伊藤松宇のコレクションの一部だと判明したという。

★連歌俳諧書の棚

壁際になにやら岡持ちのようなものが置かれている。「これは何ですか?」と訊くと、若林さんから「カチョウヨウリャクの函です」という謎の言葉が返ってきた。

『華頂要略』は京都青蓮院の寺誌で、本篇170巻169冊、附録44巻41冊 という膨大なものだ。それを収めていたケースらしい。

★『華頂要略』のケース

この貴重書庫に収められた資料は順次デジタル化され、同館の「歴史資料アーカイブ」で公開される。

西山文庫のボックス資料

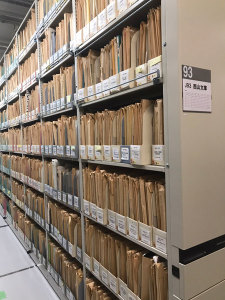

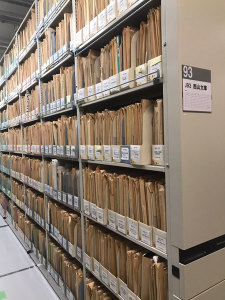

やっと地下1階を見終わった。大量の貴重書を目の当たりにして、ちょっと食傷気味……なのだが、まだ地下2階がある。

このフロアには、新聞や官報 、官公庁資料 などが収められている。ここには、同館が受け入れた最新の大型コレクションがある。

それが「西山文庫」だ。なにしろ、2023年に受け入れたばかりなのだ。

西山卯三は、1911年(明治44)、大阪市生まれ。京都帝国大学建築学科を卒業後、建築家として活動。住宅学者として、日本の住まいやまちづくりについて考えつづけた。『これからのすまい』『住み方の記』など著書も多い。旧制中学時代を回想した『大正の中学生』(彰国社)は、私の好きな本だ。

1994年に83歳で亡くなると、同僚や教え子の尽力により、1997年に京都府木津川市で「西山文庫」を開設。のちに〈NPO法人西山夘三記念すまい・まちづくり文庫〉として、資料の整理・公開を行なってきた。

★西山文庫の棚

しかし、所蔵資料は経年的劣化の恐れがあり、「恒久的で安全な保管と広範な永続的公開」を望める機関として、歴彩館に寄贈された(「西山卯三と昭和のすまい・まちづくり展」パンフレット、歴彩館、2024)。京都は学生時代から西山が住んだまちであり、後半生は歴彩館のある下鴨の地を終の棲家としたという縁もあった。

西山文庫の資料は以下のようなものだ。

「書籍・報告書・雑誌(約8500点)、手書き原稿・メモ・調査研究資料(約650ボックス)、著作原画(約70冊のクリアホルダー)、スケッチブック(約120冊)、写真ネガフィルム・スライド(約10万コマ)、日記・日誌・旅行ノート・講義ノート・学習ノート(約400点)、手紙・はがき・名刺(約45ボックス)」

この引用だけで、じつにさまざまな形態があることが判る。整理するのには骨が折れただろう。

建築関係の書籍や雑誌がずらりと並ぶ棚も壮観だが、テーマごとに分類されボックスに収められた調査資料が貴重だ。

西山らが代表委員となり、1971年に結成された「京都市電をまもる会」のボックスは、棚の2段以上もあった。

★ボックス資料の棚

★「京都市電をまもる会」関係の資料

ちょうど西山文庫の整理作業をしていた職員の 松田万智子さんにお会いすることができたが、「他のどこにもない手書きの資料が多いのが、西山文庫の面白さだと思います」と話してくれた。

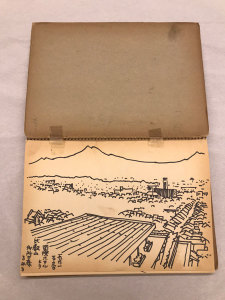

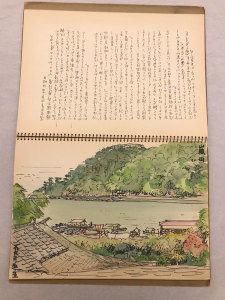

西山のスケッチの素晴らしさは、2017年に京橋の〈LIXILギヤラリー〉で開催された「超絶記録! 西山夘三のすまい採集帖」展で味わうことができたが、ここにはその現物がずらりと並んでいる。

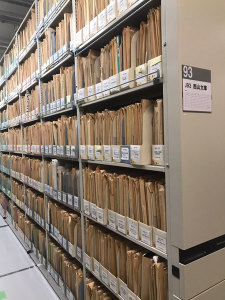

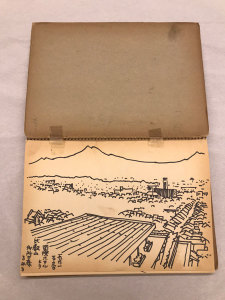

「京都」と題されたスケッチブックを見せてもらうと、国際ホテルから見た比叡山や、嵐山が描かれている。

★西山卯三のスケッチブックより

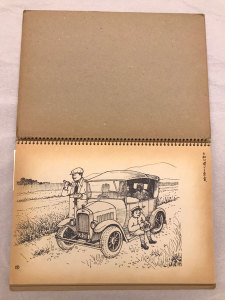

また、「安治川物語」という一冊には、ユーモラスな絵が見つかった。これは遺稿となった『安治川物語』(日本経済評論社)のためのスケッチだろう。

★「大和川堤での昼食」と題されたスケッチ

ボックス資料には、1970年の大阪万博に関するものもある。

西山研究室の助手だった広原盛明は、『評伝・西山卯三 20世紀の「すまい」を創った建築家』(京都大学学術出版会)で、大阪万博会場計画は西山にとって「苦い思い出」になったと評している。当初、会場計画の原案は西山と丹下健三が担当するはずだったが、結果として西山は外されたという。

これを書いている2025年8月には、二度目の大阪万博が開催中だ。

歴彩館では4月~6月に「EXPO 1851→2025」という企画展を開催。吉田文庫や西山文庫の博覧会関係資料が展示された。吉田光邦と西山卯三という専門もおそらく思想も異なる二人が、万博というテーマで結びついたのだ。

展示というかたちで資料を生かす館の意義を、改めて認識させられる。

コレクションが生きる場所

総合資料館の時代から、企画展、常設展、シンポジウム、講座などにより、情報発信の取り組みがされてきた。歴彩館になってもその姿勢は変わらない。

企画展、資料紹介コーナー、京都学ラウンジパネル展などの展示、京都を学ぶセミナー、

京都学ラウンジミニ講座、資料に親しむ会などの講座、本を交換する「本の環」と同時開催の飲食イベントなど、じつに多彩だ。

10月には、京都の本屋や出版社が出店する「下鴨中通ブックフェア」も開催する。こんなブックイベントまでやっていたのか! 「今年も開催する予定です」と楠さんは云う。歴彩館と京都府立大学前の広場 にずらりとブースが並ぶ光景は見ものだろう。私も参加したい。

歴彩館のオープンから9年。収蔵庫の状況はどうなのだろう?

「スペース的にはまだ少し余裕がありますが、年に4000~5000点増加しているので、固定書架はもう満杯です」と、若林さんは苦笑する。

同館には、ほかに所蔵されていない1点ものの資料が多く、現物資料も収蔵する。

「京都を舞台にしたアニメ『けいおん』のポスターや、京都府のキャラクター『まゆまろ』の手ぬぐいも収集しています」

京都に関するものなら、とにかくなんでも収集対象になるのだ。

「地域の郷土誌は継続的に集めています。ぜひ当館に寄贈していただきたいです」と、二人は口を揃える。

こんなに熱心な司書・学芸員がいる館だったら、自分のコレクションを預けたいと思う人は多いのではないか。

取材のあと、閲覧室で同館の広報誌や紀要をざっと見る。久しぶりに調べものの快感を味わってから、シェアサイクルに乗って古本屋めぐりへと向かう。今夜は新刊書店〈誠光社〉でのトークイベントに出演することになっている。京都の本の文化に親しむ一日となった。

京都府立京都学・歴彩館

京都府京都市左京区下鴨半木町1−29

https://rekisaikan.jp/

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━

南陀楼綾繁 著

書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

ご好評をいただいている『書庫をあるく』(連載1〜19回収録)は、

今も幅広い読者の皆さまにご支持いただいています。今後の連載と

あわせて、ぜひこの1冊からお楽しみください。

書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

著者名:南陀楼綾繁

出版社名:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/256頁

税込価格:2,530円

ISBNコード:978-4-7744-0840-8

大好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/