昨年2月、姫路文学館をはじめて訪れた。目的は開催中の「生誕120年 木山捷平展」を観ることだった。

そのときの印象を私はこう書いている。

「木山捷平は人間のダメさを明るく肯定する私小説作家。今回の展示は、木山の生涯をたどりつつ、姫路で過ごした日々にスポットを当てる。また、戦時中に紛失した詩稿を古書店から入手し、展示したのが凄い。キャプションの文章からも担当学芸員がこの展示に込めた情熱が伝わる。期間中、木山を愛読する世田谷ピンポンズさんのライブや、古本屋〈おひさまゆうびん舎〉の勝手にコラボ企画もあり、姫路の町が木山捷平で盛り上がっているのがステキだった」(『フリースタイル』第60号、2024年6月)

私は木山の大ファンとは云えないが、小説や随筆を少しずつ読んできた。木山についての

展示を観るのは今回がはじめてだ。

岡山からこの展示を観るためにやって来た「倉敷から遠いで」さんと展示を観はじめていると、学芸員の竹廣裕子さんが現れて、展示の解説をしてくれた。

木山に関する資料は、岡山市の吉備路文学館に多く所蔵されている。今回の展示は同館の

資料を中心に構成しながら、木山が姫路師範学校に在学し、その後、姫路の小学校で教えていた時期について大きく取り上げている。

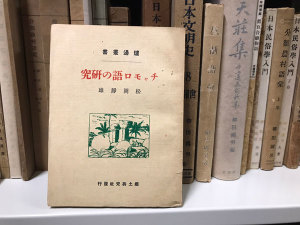

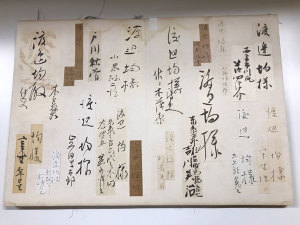

また、木山は戦時中に詩集の原稿を友人に預けたままなくしているが、それが東京の古書店に出た際、姫路文学館がそれを購入した。木山が第三詩集として刊行するつもりだった54篇の詩稿が並ぶ様子は圧巻だった。

他にも、戦後、故郷にいる木山を励ますために井伏鱒二、上林曉らが贈った寄せ書きなど

貴重な資料が、広いとは云えない会場を埋め尽くすように展示されていた。会場を出ると、

充実感からか疲れを覚えるほどだった。

同展の図録がまた素晴らしく、余白を憎むかのように、文章と図版が詰め込まれている。

竹廣さんは「予算がないのでやむを得ず……」と笑うが、あの展示を観た者としては、この

詰め込み具合をかえって嬉しく感じた。あとで何冊か入手して、知り合いの編集者やライターに差し上げるほど、いい出来だった。

その日泊まったホテルの部屋で、持参した木山捷平の『酔いざめ日記』(講談社文芸文庫)のページをめくった。

20代から亡くなる直前まで書いた日記。飄々とした作品を生み出した木山だが、家庭では

神経質だったと妻のみさをが証言するように、日記には生活への不安や苦悩が刻まれている。木山は、井伏鱒二ら周りの作家が世に出ていくなかで、ブレずに自分の文学を追求した。

それだけに、59歳で芸術選奨文部大臣賞を受けてからの売れっ子ぶりには、思わず拍手を送りたくなる。しかしその5年後、木山は亡くなる。まだ書きたいことが多くあっただろう。

残した作品の数は多くはないが、少数でも熱心な読者がいる限り、今後も読まれていくはずだ。

播磨文芸祭からつながる

それから1年。3月14日、こんどは書庫の取材のために姫路文学館を訪れた。

姫路駅からバスに乗り、姫路城を眺めながら10分ほどで同館の前に着く。ゆるいスロープを上がると、左手に水をたたえた人工池があり、その隣が南館、奥に北館がある。設計者は安藤忠雄。

★姫路文学館の入り口

★姫路文学館の入り口  ★南館(左)と北館

★南館(左)と北館

南館の1階から入ると、右側がカフェ、左手が司馬遼太郎記念室になっている。司馬の家系は、祖父の代まで播州(姫路)だったという。

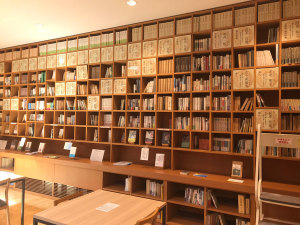

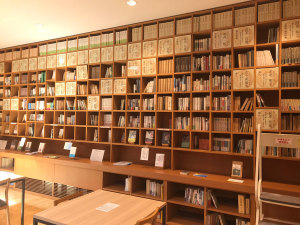

出迎えてくれた竹廣裕子さんと2階へ。ここには姫路の文学に関する本が並ぶ図書室が

あり、その奥にある部屋で話を伺う。

★南館2階の図書室

★南館2階の図書室

姫路文学館の構想は、1983年に遡る。

当時の市長が文化都市をめざしていたことから、「姫路文学資料館」の設立を検討する。

「明石から赤穂までの播州地方の文学を扱う文学館ということでスタートしました。神戸文学館の開館は2006年なので、兵庫県内で最初の総合文学館でした。今でも近畿地方では最大の文学館です」と、竹廣さんが解説する。

1988年には、姫路生まれの哲学者・和辻哲郎の生誕100年と市制100年を記念して、

「和辻哲郎文化賞」を創設。文化一般および学術研究におけるすぐれた著作に賞を授与した。創設時の一般部門選考委員は司馬遼太郎、陳舜臣、梅原猛と豪華だ。この賞は現在も継続している。

それに並行して館の準備は進められ、1989年には正式名称が「姫路文学館」と決定。1991年4月1日に開館した。初代の館長は『万葉集』の研究で知られる中西進だった。

竹廣さんは姫路生まれで、隣のたつの市育ち。大学で日本文学を学び、卒業した年に姫路文学館の職員となった。開館の1年前のことだ。「その頃からの職員は、私も含めて2人しか残っていませんね」と笑う。

常設展示は最初、三上参次(歴史学者)、辻善之助(歴史学者)、和辻哲郎(哲学者)、

井上通泰(歌人・国学者)、有本芳水(詩人・編集者)、椎名麟三(作家)、阿部知二(作家)、初井しづ枝(歌人)、岸上大作(歌人)の9人の紹介からはじめた。その数は2016年のリニューアルで大幅に増え、現在では「ことばの森展示室」として37人を紹介している。

最初の特別展は「和辻哲郎の世界」。以降、年に約4回のペースで特別展・企画展を開催している。

竹廣さんがはじめて担当した展示は、1991年11月からの「‘91播磨文芸祭」だった。戦後播磨地方の文学活動を検証・記録するもの。この年は「焼け跡の文芸復興(ルネッサンス)」というサブタイトルで、ガリ版刷りの文芸同人誌などを展示した。これにあわせて、中西進館長らの講演会、俳句、川柳、詩画などの公募展などのイベントも数多く開催した。

播磨文芸祭は翌年以降も続き、昭和40年代にスポットを当てた1994年の「繚乱の季節」で完結する。

「この播磨文芸祭をきっかけに、俳人の永田耕衣さんとの縁が生まれ、1996年の『虚空に

遊ぶ 俳人永田耕衣の世界』展を開催することができました。その後も、小規模の耕衣展を手がけ、そして2020年には二度目の大規模展である『生誕120年記念 俳人永田耕衣展』を開催しました」

文学館でいちど手がけた作家の展示をふたたび開催することには、さまざまなハードルがある気がするが、竹廣さんは「いちど担当すると、その作家への気持ちが深まるんです」と

こともなげに云う。

20歳で自殺した歌人・岸上大作についても、1999年に最初の展示を開催し、2010年には

没後50年、さらに没後60年にあたる2020年に三度目の展示を行なった。ちなみに、竹廣さんは歌人への親近感から、「岸上くん」と呼んでいた。

取材時に開催されていた「生誕120年記念 詩人 坂本遼展」は、別の学芸員の担当だが、

木山捷平との交流を伝えるコーナーを設けている。

竹廣さんの話を聞いていると、同館では、ひとつの展示からしばしば、新たな展開が生まれているようだ。文学館という場所、施設が存在するからこそ、そのような現象が起こるのだろう。

金井寅之助文庫と漱石の手紙

そろそろ書庫に入る時間だ。

開館時の姫路文学館は、現在の北館(本館)のみだった。収蔵庫も本館の地下にあった。

それが1996年春には南館(別館)がオープンした。南館の地下1階は当初、映像展示室だったが、2016年のリニューアルで収蔵庫となり、全体の収容スペースが拡張した。

館報の『手帖 姫路文学館』では、第96号から101号まで「ドキュメント リニューアルへの道」を掲載。収蔵庫に関する記述を引く。

「(2015年)5月19日 収蔵庫内に美術梱包輸送業者(略)の作業員4名が入り、資料の梱包が始まりました(略)行き先の倉庫では、資料保全の重要度に合わせて三段階のパターンで収蔵されるため、全ての荷に青・黄・赤のいずれかの色テープを貼って、収納先を分類し通し番号をつけました」

「(2016年)7月12日~16日 5日間かけて、大阪市内の倉庫に預けていた資料の輸送を行いました。(略)二つの収蔵庫への分類、搬入を行いました。事前準備が功を奏して、驚異的なピッチで予定より1日早く完了しました。文学館の核である資料が戻ってきたことでまずはひと安心しました」

改修による休館中に、いかに館員が汗水流して働いていたかを訴えるリアルな文章だ。収蔵庫にすべての資料が収まったときには、本当に安心したのだろう。

資料はその後も増えつづけ、2025年現在約18万点に達している。

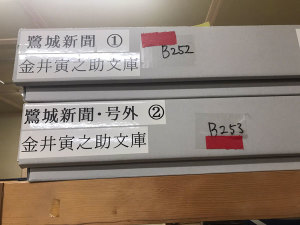

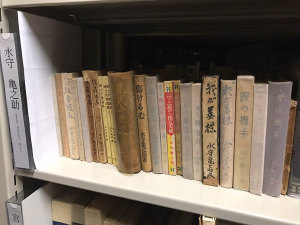

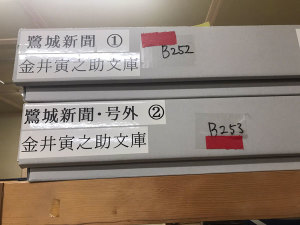

まずは南館地下の収蔵庫へ。「金井寅之助文庫」という表示が目に入る。

★金井寅之助文庫

★金井寅之助文庫

金井寅之助は、姫路文学館の生みの親の一人とも云える存在だ。1911年(明治44)、兵庫県加古郡八幡村(現・加古川市)生まれ。日本近世文学研究者で、同館の準備段階での資料収集調査委員会の委員として尽力した。1988年に亡くなったので、残念ながら開館に立ち会うことはできなかったが、その蔵書は本人の遺志により同館に寄贈された。

「その旧蔵書は、江戸明治期の刊本・写本から日本文学研究書・雑誌に至る、金井氏の書斎にあった書物のおよそ全て、総計約3万3千点にのぼるものである」(山本秀樹「姫路文学館蔵金井寅之助文庫について」、「文学館とっておきコレクション 1991~2002」展図録)

なかでも、江戸時代前期から明治にかけての和本は数多い。これらは帙に入った状態で整然と積まれている。これらのうち、1051件を国文学研究資料館の「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」に提供し、現在703件が国書データベースで公開されている。

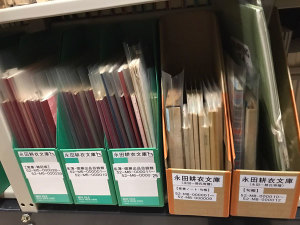

★金井寅之助文庫の和本

★金井寅之助文庫の和本

また、播磨に関わる書物も多い。その中には、三木露風や有本芳水らが投稿した地元紙

『鷺城新聞』も含まれる。

★『鷺城新聞』

★『鷺城新聞』

次に見たのは、「南天荘文庫」だ。

南天荘は歌人・国文学者の井上通泰(みちやす)の号である。1866年(慶応2)に姫路元塩町に生まれる。12歳で医師の井上碩平の養子となり、帝国大学医科大学に進学。卒業後は眼科医を営みながら、短歌を詠み、森鷗外らと交流した。

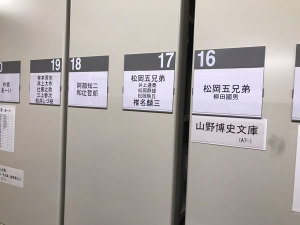

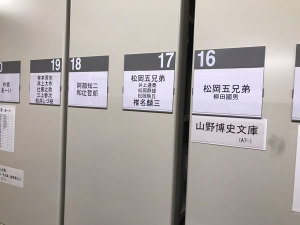

通泰の生家は松岡家で、兄は医師の松岡鼎、弟には民俗学を創始した柳田國男、言語学者の松岡静雄、日本画家の松岡映丘がおり、「松岡五兄弟」と称する。姫路文学館では1992年に「松岡五兄弟」展を開催した。

ちなみに、通泰を母方の曽祖父としてもつのが、亡くなった評論家の坪内祐三さんだ。

南天荘文庫には、『桂園叢書』など通泰の著作のほか、『播磨国風土記新考』の原稿、森鷗外、与謝野鉄幹らの書簡など、約4400点を所蔵。

★南天荘文庫

★南天荘文庫

先に見ておくと、北館の収蔵庫には松岡五兄弟の著作や関連書が並ぶ棚がある。そのうち、柳田國男の美本が並ぶ一角は、書誌学者で関西大学の教授だった山野博史さんが寄贈したものだ。

★松岡五兄弟

★松岡五兄弟

★山野博史寄贈の柳田國男著作

★山野博史寄贈の柳田國男著作

五兄弟関係の棚には、松岡静雄『チャモロ語の研究』(郷土研究社)があった。柳田國男がはじめた「爐邊叢書」の一冊で、この本も柳田が編集したものではないか。

★松岡静雄『チャモロ語の研究』

★松岡静雄『チャモロ語の研究』

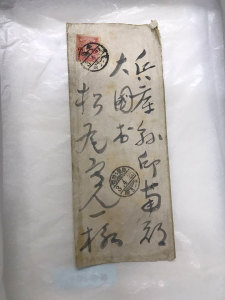

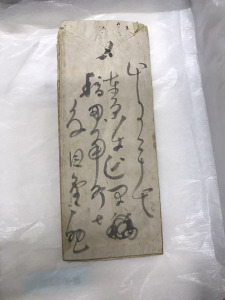

南館の収蔵庫には、軸や額に入った書や絵などが多いのだが、特に貴重なのは、夏目漱石の書簡だ。

「漱石が東京と大阪の朝日新聞に『こゝろ』の連載をはじめてから4日目に、現在の加古川市に住む松尾寛一という小学生の少年に宛てた手紙で、同作の『先生』についての質問に答えたものです。自分の住所を誰から聞いたのかとも、質問しています」

作家の出久根達郎はこの手紙について、「『こゝろ』にまつわるエピソードで、何と言ってもピカイチで感動的なのは、小学生のファンレターに、文豪が律義に返事を認めていることであろう。漱石全集の『書簡』編中、小学生に宛てた手紙は、自分の子どもたちに宛てたものをのぞいて、たった二通しか無い」と絶賛している(「夏目漱石 漱石山房の日々」展図録)。

松尾少年は病気のため20歳で亡くなるが、この手紙は遺族が大切に保管し、「漱石尺牘(手紙の意味)」と記された箱に収められていた。それが同館に寄贈され、2014年、『こゝろ』から100年を記念しての漱石展の目玉として出品され、大きな話題を呼んだ。

この手紙は、同館の最大のお宝と云えるだろう。

★「漱石尺牘」と記された

★「漱石尺牘」と記された

書簡の保管箱

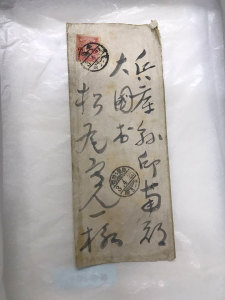

★漱石書簡の封筒(表)

★漱石書簡の封筒(表)

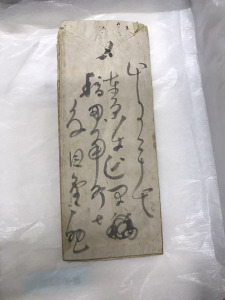

★漱石書簡の封筒(裏)

★漱石書簡の封筒(裏)

資料を活かすために

次に、北館地下1階の収蔵庫へ向かう。

北館と南館は地下の通路でつながっているが、照明は薄暗い。思わず、「夜中にここは

通りたくないなあ」と口に出して、竹廣さんに苦笑される。

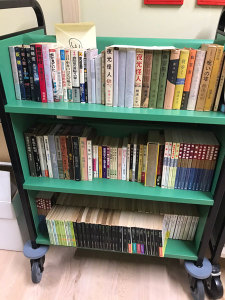

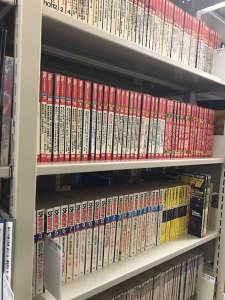

収蔵庫の扉の前にあるブックトラック2台には、横溝正史の著作がずらりと並ぶ。古い単行本もあれば、近年の復刊や文庫もある。あるコレクターの方からまとめて寄贈されたものだという。

★横溝正史の著作

★横溝正史の著作

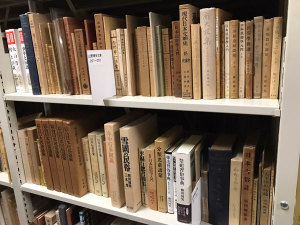

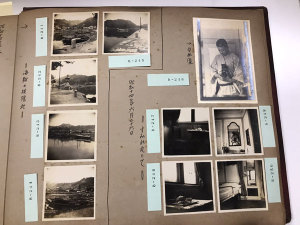

収蔵庫の中に入ると、参考資料、郷土資料、同人誌などと分類され、作家別の棚も設けられている。

★郷土資料の棚

★郷土資料の棚

播磨関係者の棚には、「宮本武蔵」の項も。武蔵は美作国(岡山)の生まれだと思い込んでいたが、『五輪書』には「生国播磨」と書かれているそうだ。棚には井上雄彦のマンガ『バガボンド』もしっかり並んでいる。

★宮本武蔵の棚

★宮本武蔵の棚

椎名麟三の著作・旧蔵書が並ぶ棚もある。1911年(明治44)、飾磨郡曾左村之内書写村(現・姫路市書写)に生まれる。戦後、『深夜の酒宴』で脚光を浴びた。旧蔵書には交流の

あった作家からの献呈署名本も多い。

収蔵庫の別の場所には、遺族から寄贈された演劇・放送関係の台本、書簡、原稿、創作ノート、写真帖などが収められている。

同館学芸員の玉田克宏さんは、「資料はそれが何であるかという情報が伴ってこそ価値をもつ。だから、きちんと整理されているならば将来にわたって散逸するような災厄は起こりえないはずだ」(「遺稿を生かすも殺すも…… 椎名麟三自筆資料 画像ファイル 一覧表・内容索引表について」、『手帖 姫路文学館』第120号、2021年7月)という信念のもと、資料整理の過程で、あるメモがどの作品についてのものなのかという情報をまとめ、「椎名麟三自筆資料 画像ファイル 一覧表・内容索引表」を作成して『姫路文学館紀要』第24号(2021)に発表。サイトではそのPDF版がダウンロードできる。この作家を研究するためには必須のツールだろう。

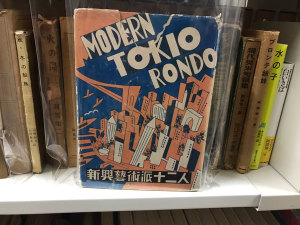

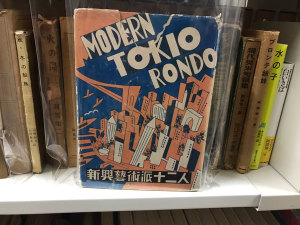

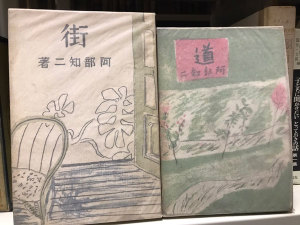

椎名と同じく姫路出身の作家が阿部知二だ。岡山県で生まれ、1913年(大正2)に9歳で

姫路に引っ越した。昭和初期にモダニズム文学の旗手として注目された。著作が並ぶ棚から、『モダンTOKIO円舞曲』(春陽堂)を引っ張り出す。「新興芸術派十二人」によるアンソロジーで、阿部の「スポーツの都市風景」が収録されている。このカッコいい表紙は、誰が装丁したものだろうか?

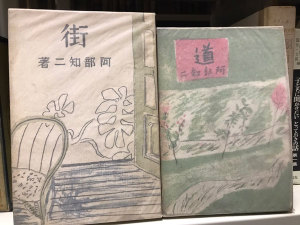

一方、昭和10年代に刊行された『街』『道』(ともに新潮社)の装丁は落ち着いてシックなものだ(『街』の装丁は脇田和らしい)。

★阿部知二『モダンTOKIO円舞曲』

★阿部知二『モダンTOKIO円舞曲』

★阿部知二『街』『道』

★阿部知二『街』『道』

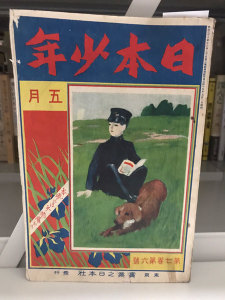

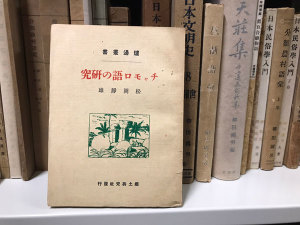

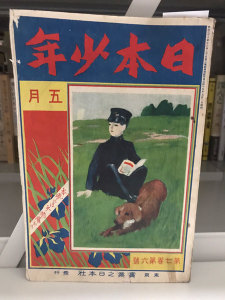

有本芳水の棚もある。1886年(明治19)、飾西郡津田村(現・姫路市飾磨区)生まれ。実業之日本社で『日本少年』の編集にあたるとともに、自ら詩や小説を発表。少年少女の人気を博した。同館では2000年に「大正少年詩ロマン 有本芳水展」を開催したが、竹廣さんは「生誕140年に合わせて来年、二度目の芳水展を開催できればと思っています」と話す。

★『日本少年』

★『日本少年』

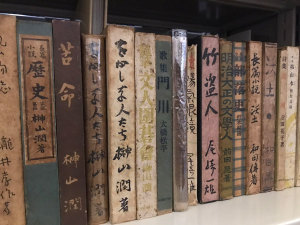

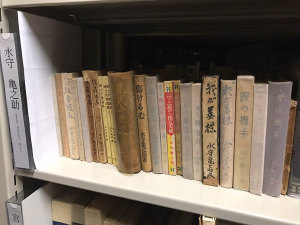

文学関係ではほかにも、作家・編集者の水守亀之助、太宰治や尾崎一雄の出世作を刊行した砂子屋書房の社主で歌人でもあった山崎剛平などの棚がある。出版人としては、1911年(明治44)創刊の「立川文庫」を刊行した立川熊次郎もこの地の出身で、2004年に展示を開催している。

★水守亀之助の棚

★水守亀之助の棚

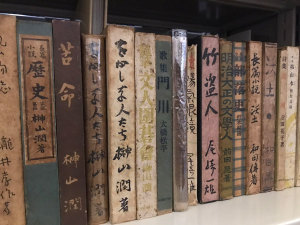

★砂子屋書房の刊行物

★砂子屋書房の刊行物

学術関係では、歴史学者の辻善之助のコレクションも見逃せない。東大史料編纂所時代の

ノートや欧米旅行の手記『欧米巡歴録』など1万点以上。辻が帝大で学んだ歴史学者の三上

参次もまた姫路の出身である。

忘れられた作家の資料

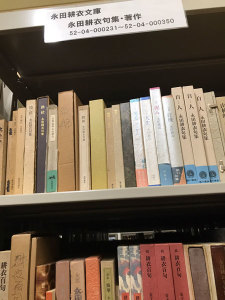

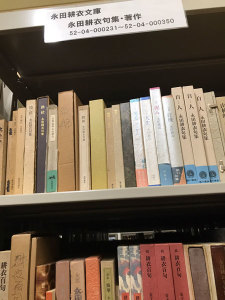

俳人の永田耕衣と同館の縁については、前に触れた。永田は95歳の時、神戸市須磨区の自宅で阪神淡路大震災(1995年)に遭遇し、奇跡的に無傷で救出される。倒壊した家屋から門人たちが救出した資料は、「永田耕衣文庫」として姫路文学館に寄贈された。その数、約7,400点。

★永田耕衣文庫。耕衣の著作

★永田耕衣文庫。耕衣の著作

★永田耕衣文庫。ノートなどの自筆資料

★永田耕衣文庫。ノートなどの自筆資料

書棚から離れて、資料が収納されているケースを眺めていると「渡辺均」という名前に目が留まった。

★渡辺均資料のケース

★渡辺均資料のケース

なんか見覚えがあるなあ、と思ったら、昔、古本屋で接木幹『或る情痴作家の〝遺書” 渡辺均の生涯』(幻想社)という本を買っていた。それだけでなく、最近出た川口則弘さんの『文芸記者がいた!』(本の雑誌社)に渡辺均の項があったのだ。

同書によれば、渡辺は揖保川町に生まれ、幼少期に龍野に移る。京都帝大を出て、大阪毎日新聞に入社。文芸記者として記事を書く一方で、花柳界や落語についての著書を出した。

晩年は寂しい生活を送り、56歳で自殺したという。

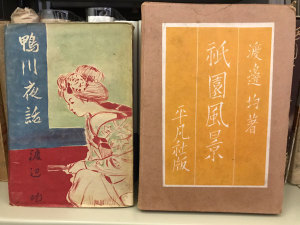

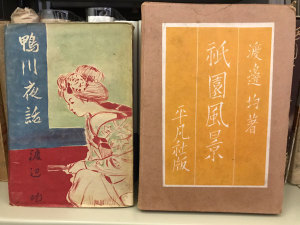

★渡辺均『祇園風景』『鴨川夜話』

★渡辺均『祇園風景』『鴨川夜話』

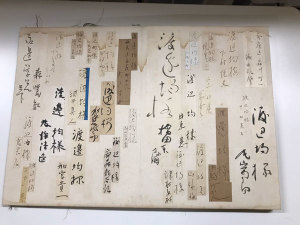

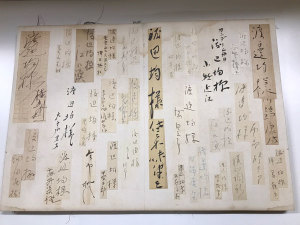

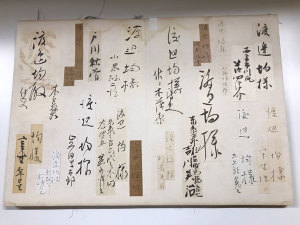

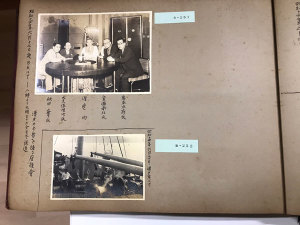

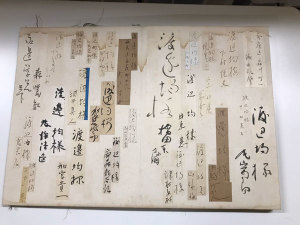

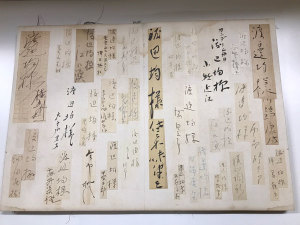

「渡辺均資料」とラベルの貼られたケースを、竹廣さんに開けてもらうと、中にはたくさんの貼り込み帖やアルバムが入っている。

『書簡断簡切抜帖』と題された1冊を手に取ると、徳田秋声、甲賀三郎、佐々木味津三、谷崎精二らの手紙から「渡辺均様」と署名の部分だけ切り取って、スクラップしているものだった。川端康成、吉川英治のような著名作家よりも、一時活躍したが、その後忘れられてしまった書き手(松本泰、酒井真人、井東憲……)の筆跡の方がいまとなっては貴重ではないか。姫路出身の水守亀之助の名前も見える。

★渡辺均資料『書簡断簡切抜帖』

★渡辺均資料『書簡断簡切抜帖』

★渡辺均資料『書簡断簡切抜帖』

★渡辺均資料『書簡断簡切抜帖』

★渡辺均資料『書簡断簡切抜帖』

★渡辺均資料『書簡断簡切抜帖』

そういえば、これと同じような貼り込み帖を見たなと、思い出してみると、2か月前に訪れた徳島文学書道館の「久米惣七・寄贈資料」だった。久米も徳島日日新聞社の記者だった。

新聞記者の間でこういう手法のコレクションが流行っていたのだろうか?

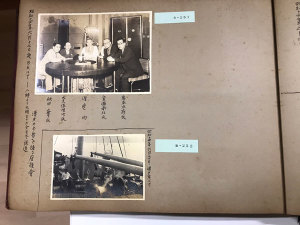

今度はアルバムを開いてみると、人物や風景を撮ったものが貼られている。写真の脇に細かく説明が入れられているのがありがたい。たとえば、秋田実、食満南北、岸本水府らと一緒に写っている写真は、1939年(昭和14)6月17日にBK(大阪NHK)の「漫才の今昔を語る座談会」のものだ。ほかのページには、カメラを構える自画像もある。

★渡辺均の写真アルバム

★渡辺均の写真アルバム

★渡辺均の写真アルバム

★渡辺均の写真アルバム

全部見たい! と思うのだが、とてもそんな時間はない。これらの資料は1993年に購入したものだが、開館30年を記念した企画展「姫路文学館の30年 ブンガクカンってなんだろう?」(2021年)で一部を展観したのみだ。渡辺均だけの展示は難しくても、文学や大衆文化の観点からこれらの資料が展示されることを期待したい。

あるSFファンのコレクション

同館には、映画関係者の資料もあり、2005年に「はりま・シネマの夢 銀幕を彩る映画人たち」という展示も開催された。

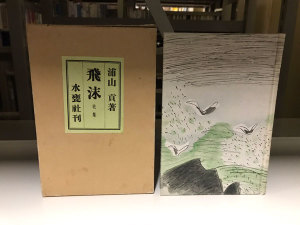

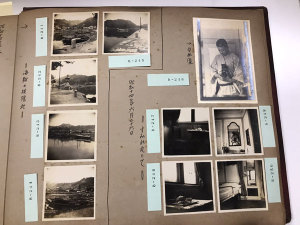

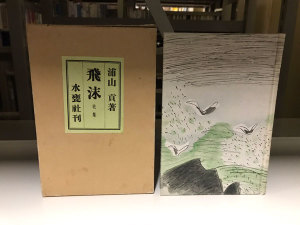

姫路近隣の町からは浦山桐郎と前田陽一という、二人の映画監督が生まれている。吉永小百合主演の『キューポラのある街』でデビューした浦山は、1930年(昭和5)、相生町(現・相生市)生まれ。父の浦山貢は相生造船所で働きながら、短歌を発表していたが、飛び降り自殺する。その唯一の歌集『飛沫』(水甕社)も所蔵されている。

★浦山貢『飛沫』

★浦山貢『飛沫』

詩村映二は、活動弁士をしながら詩を書いたという変わり種だ。同館には彼が発行した

『詩文誌 驢馬』の創刊号が所蔵されている。詩村の作品集として、詩人の季村敏夫さんが

編んだ『カツベン』(みずのわ出版)がある。

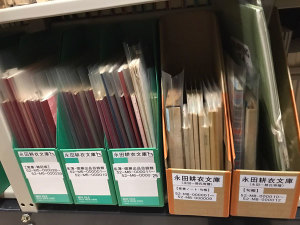

最後に紹介したいのは、「東海洋士文庫」だ。

このコレクションが同館にあることは、編集者の東海晴美さんから伺っていた。東海さんは評論家の草森紳一のパートナーであり、草森さんが亡くなったあと蔵書の整理を行なった人だ。その経緯はこの連載の第17回(『書庫をあるく』皓星社 に収録)に詳しく書いた。

東海洋士は、その晴美さんの弟である。1954年、姫路市に生まれる。小学生の頃からSF、演劇、映画などに没頭する。高校時代の友人にミステリ作家の竹本健治がいる(その縁で、

竹本さんは草森さんの蔵書整理に協力している)。

上智大学卒業後、松竹に入社。その一方で小説を書き、SF雑誌『奇想天外』に掲載された。2001年、幻想小説『刻丫卵』(講談社ノベルス)を発表するが、翌年に肝臓がんで死去。享年47歳。

2004年、晴美さんは『やさしい吸血鬼 東海洋士追悼集』を刊行。そこには友人に交じって、新井素子、筒井康隆、綾辻行人、萩尾望都といった名前が並ぶ。草森紳一も「永代橋の桜」という30ページに及ぶ追悼文を寄せている。

同書の最後には「蔵書寄贈先」として姫路文学館の情報が載っている。寄贈されたのは、

書籍約1500冊、雑誌800冊、映画・演劇関係のパンフレット約800冊など。自身が携わった

映画、放送などの台本もある。

棚を眺めると、私が中高生の頃に熱中したSFやミステリの単行本、雑誌、映画パンフレットがずらりと並び、壮観だ。私の一回り上の人だが、こんなお兄さんが近くにいたら強烈な影響を受けていたに違いない。

★東海洋士文庫。SF雑誌

★東海洋士文庫。SF雑誌

★東海洋士文庫。

★東海洋士文庫。

筒井康隆の同人誌

★東海洋士文庫。

★東海洋士文庫。

映画や演劇のパンフレット

案内してくれた竹廣さんは、「東海洋士展はいつかやらないと……」とつぶやいた。

収蔵庫を全部見終わるのに2時間近くかかり、そのあと、館報などの資料を閲覧していたらさらに2時間かかった。

いちどホテルに荷物を置き、夕方から姫路駅前の古本屋〈あまかわ文庫〉で、わたしと竹廣さんのトークイベント「文学と人が出会う場所」を開催した。

そこでは、準備中の「没後10年 作家 車谷長吉展」の話を聞いた。竹廣さんにとっては、車谷もまた「二度目の人」だ。2007年、作家が健在の時に「作家車谷長吉。 魂の記録――書くことが、ただ一つの救いだった。」展を開催した。今回はこのほど、妻の高橋順子氏から寄贈された膨大なノート類を読み込んで、決定版的な展示にしたいと意気込んでいた。

そして、4月から展示がスタート。私は行けなかったが、送られてきた図録には例によって文章と図版が満載だった。

蔵書(収蔵品)をもとに展示を行なうのが文学館の役割だ。しかし、蔵書は年月を経て増えていくものだし、研究も進んでいく。その成果を「二度目」として問う姫路文学館の姿勢は

素晴らしい。今後も二度目、三度目と掘り起こしつつ、一方で、渡辺均、東海洋士らの「一度目」を実現してほしいと願う。

姫路文学館

〒670-0021 姫路市山野井町84番地

http://www.himejibungakukan.jp/

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━

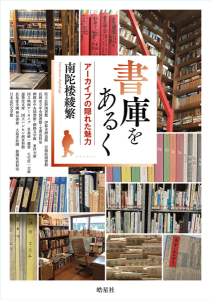

南陀楼綾繁 著

書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

ご好評をいただいている『書庫をあるく』(連載1〜19回収録)は、

今も幅広い読者の皆さまにご支持いただいています。今後の連載と

あわせて、ぜひこの1冊からお楽しみください。

書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

著者名:南陀楼綾繁

出版社名:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/256頁

税込価格:2,530円

ISBNコード:978-4-7744-0840-8

大好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/