香川大学図書館神原文庫

|

|

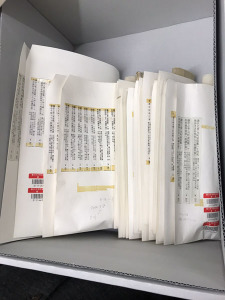

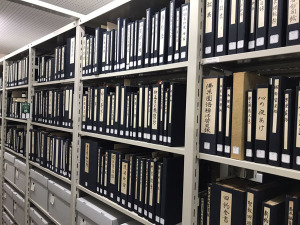

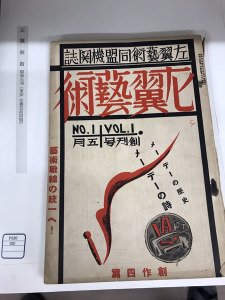

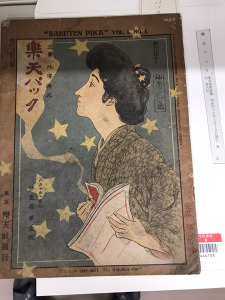

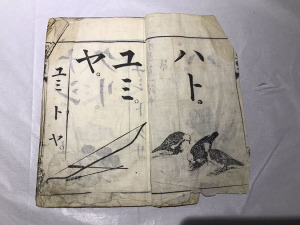

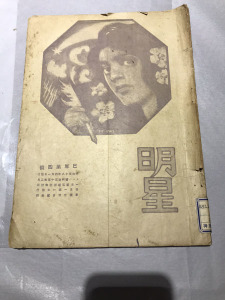

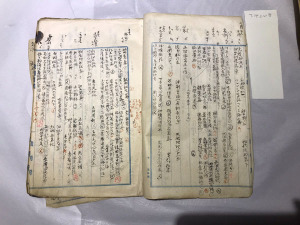

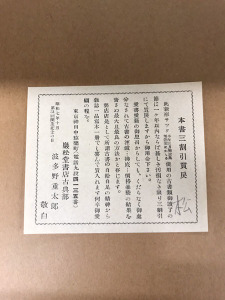

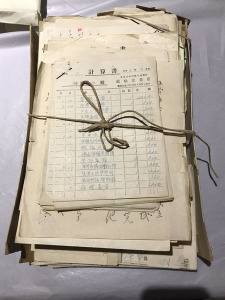

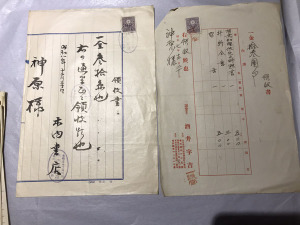

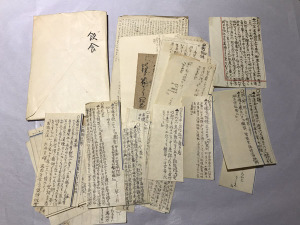

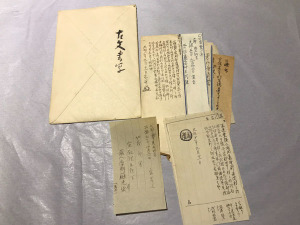

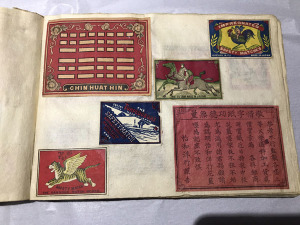

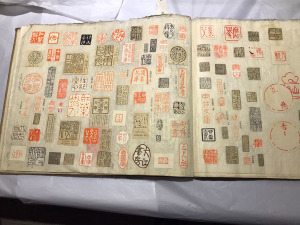

20代の頃、大学院に通いながら、小さな出版社で働いていた。週に何日か国会図書館に

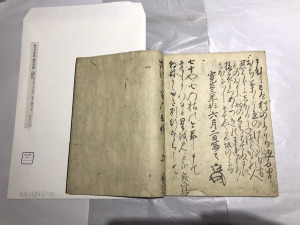

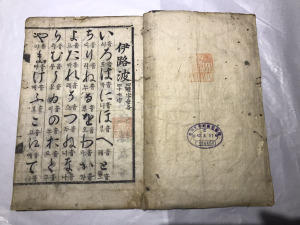

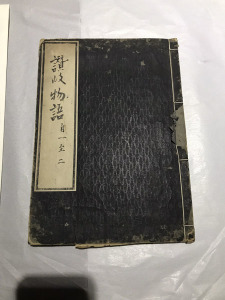

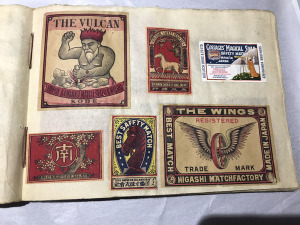

通い、仕事の調べ物をする合間に、興味のあるテーマを調べていた。 当時の国会図書館は、資料を請求してから出てくるまでにかなり時間がかかった。閲覧表をカウンターに出すと、その横にあった人文総合情報室(その頃は人文社会科学資料室)で時間を過ごした。事典や目録などのツールが揃っていて、それらを眺めているだけで飽きることはなかった。 全国の図書館の文庫・コレクションが並ぶ棚で、ふと手に取った一冊が『神原文庫分類目録』(風間書房、1964)だった。香川大学の初代学長だった神原甚造の蔵書をもとにした文庫で、和洋の刊本、古典籍、古文書、古地図などがずらりと並ぶ。「創刊号雑誌」という項目もある。 もう一冊、『神原文庫分類目録(続)』(香川大学附属図書館、1994)をめくると、こちらも同様の分類だが、後ろの方に「収集物・器物等」という項目があった。そこには「[外国乗車券・小切手集]」「[汽車・電車乗車券集]」「[マッチレッテル集]」などとあった。[]でくくっているのは、タイトルが表記されていない資料を示す。おそらくスクラップブックだろう。 大学図書館のお堅いイメージをくつがえす資料が並ぶこの目録に、当時からこの種の資料に目がなかった私は大いに関心を持った。 さまざまな形態の資料が並ぶ 1月14日の朝、高松駅からタクシーで香川大学幸町キャンパスに向かう。構内に入ると、 香川大学は1949年に発足。香川師範学校・香川青年師範学校を母体とした学芸学部及び 現在の図書館は2014年5月にリニューアルしたもので、4階建て。階段を上がって、2階の受付に向かうと、情報図書課長の吉田弘子さん(当時)、貴重書担当の河原佳子さんが出迎えてくれる。 いよいよ、神原文庫の書庫に入る。案内してくれるのは、教育学部教授の守田逸人さんだ。 守田さんはそれをきっかけに、神原文庫の研究を始めるようになった。 創刊号雑誌を収めた棚もある。その数は1000点以上あり、農業・園芸、化学、スポーツ、法律・政治、社会、文芸、児童と多岐にわたる。 文字と本への情熱 書庫で一冊ずつ手に取ってじっくり見たいところだが、取材時間は限られている。別室で 神原甚造は1884年(明治17)、香川県多度津町生まれ。丸亀中学校、第三高等学校を 1950年(昭和25)に香川大学の初代学長に就任。1954年(昭和29)に死去した後、その蔵書は香川大学に寄贈され、神原文庫となった。 すなわち、その第一は、蘭学書にはじまる仏語、独語、英語などの語学書、第二には、それらの語学によって齎された、人文、社会、自然の各方面にわたる新しい文化内容に関する図書、第三には、これらの新文化を摂取した当時の社会状勢を物語っている、外交、政治、 神原が小学校に上がる前、祖母から教科書の読本を教わった。「これこそが私が文字と云ふものを知つた始めであり、又本と云ふものに親しむに至つた抑の端緒である」(『おもひでの記』)。この『初學第一讀本』の現物も神原文庫に所蔵されている。 第三高等学校在学中には、神原彩翅の名で与謝野鉄幹が主宰する『明星』に短歌を発表していた。 入手の記録と戦前の古書店事情 若い頃から文学や本に関心を持っていた神原が、資料の収集をはじめたのはいつからだろうか。 書き込まれている情報は、佐藤恒雄「神原甚造先生の集書と古資料収集記録帖(下)「古資料収集記録帖」と「書籍抜粋抄」」(『香川大学附属図書館報』第37号、2004年3月)によれば、「①書名(若干の書誌情報などを伴うこともある),②冊数,③買値の符丁を記し, 収集をはじめたきっかけについて、「神原は1918年(大正7)に妻のすみを亡くしたことが、コレクションを始めたきっかけだったかもしれません」と、守田さんは推測を述べる。 「神田では巌松堂、大屋書房、一誠堂、雄松堂、本郷では本吉書店、赤門俱楽部(木内誠商店)など、神田神保町・本郷の古書肆を中心に頻繁に取引するようになる」(守田逸人「香川大学図書館神原文庫と所蔵史料について」) 現在も残る名店や木内書店のように業界史に残る店ばかりなのは、さすがだ。 実際、書庫で見つけた箱には「本書三割引買戻」というラベルが貼られていた。 神原が上京した1924年は、前々年に発生した関東大震災の影響で、諸名家の売り立てが この年には吉野作造、石井研堂、尾佐竹猛らが「明治文化研究会」を結成。彼らもまた即売展に通って、資料を発掘した。同会には神原と同じく香川出身の宮武外骨も参加していたが、 「京都や東京の露店の古本屋で買ったという記録もあって、その当時の本の文化の広がりが 『古資料収集記録帖』やその他の資料には、購入時の領収書や請求書、古本屋と交わした 神原はこれらの資料を保存するだけでなく、折に触れて見直して整理したり、書き込みをしたりしている。 「『神原』という名前にも関心があったようで、それが出てくる資料のメモもありますね」と守田さんは教えてくれた。 天下の孤本と紙モノ このような膨大なコレクションを同大は時間をかけて整理し、2冊の目録を刊行した。 その後、1年に一回、「中世の武家文書」「幕末・明治初頭の新聞・雑誌」「絵本」「江戸知識人の見た世界」「知の体系」などを開催してきた。2回にわたって開催した「妖怪展」では、妖怪が描かれた和本や錦絵などを展示した。図録も発行している。 2023年には守田さんの監修で「香川大学図書館『神原文庫』と初代学長神原甚造の人物像」という展示を開催。そこでは、神原の人生や法曹界での活動、資料収集、貴重書などが 守田さんに神原文庫の貴重品を選んでいただいたところ、次々にテーブルに並べられた。 1492年(弘治5)の『伊路波』朝鮮版。ハングルが公布されて間もない時期に、朝鮮人のための日本語学習書として刊行された。朝鮮にも現存しない、「天下の孤本」だという。 もしくは秋山伊豆『讃岐物語』。著者は江戸時代の儒者で、古代、中世の讃岐の政治動向などをまとめた本だという。 ……貴重な資料ばかりで息がつまる。 ほかにも、蔵書印や印影を貼り込んだスクラップブックがあった。 世の中に二つとない古文書や写本、地図の一方に、誰かが集めないと消えていってしまう紙モノがあるのが素晴らしい。神原の几帳面さと本への情熱があってこそ、これらは同じ場所に残されたのだ。 それでは、これらのコレクションを成すことで、神原がめざしたことはなんだったのか。 3年後に弁護士を開業する際の挨拶状には、次のようにある。 むしろ各分野の研究者が、神原文庫の資料の一点一点と『古資料収集記録帖』を対照し、 神原文庫の資料の一部は、以下のページから閲覧できます 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) ━━━━━━━━━\ご好評につき増刷決定!/━━━━━━━━━ 本連載の1〜19回までを単行本化した『書庫をあるく』は、 書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」 大好評発売中! |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |