ようこそ、大学出版の世界へ 【大学出版へのいざない1】山田秀樹(東京大学出版会) |

|

大学出版部――このメルマガを読むほどの知識欲あふれる人にとっても、この言葉は堅苦しく響くかもしれない。

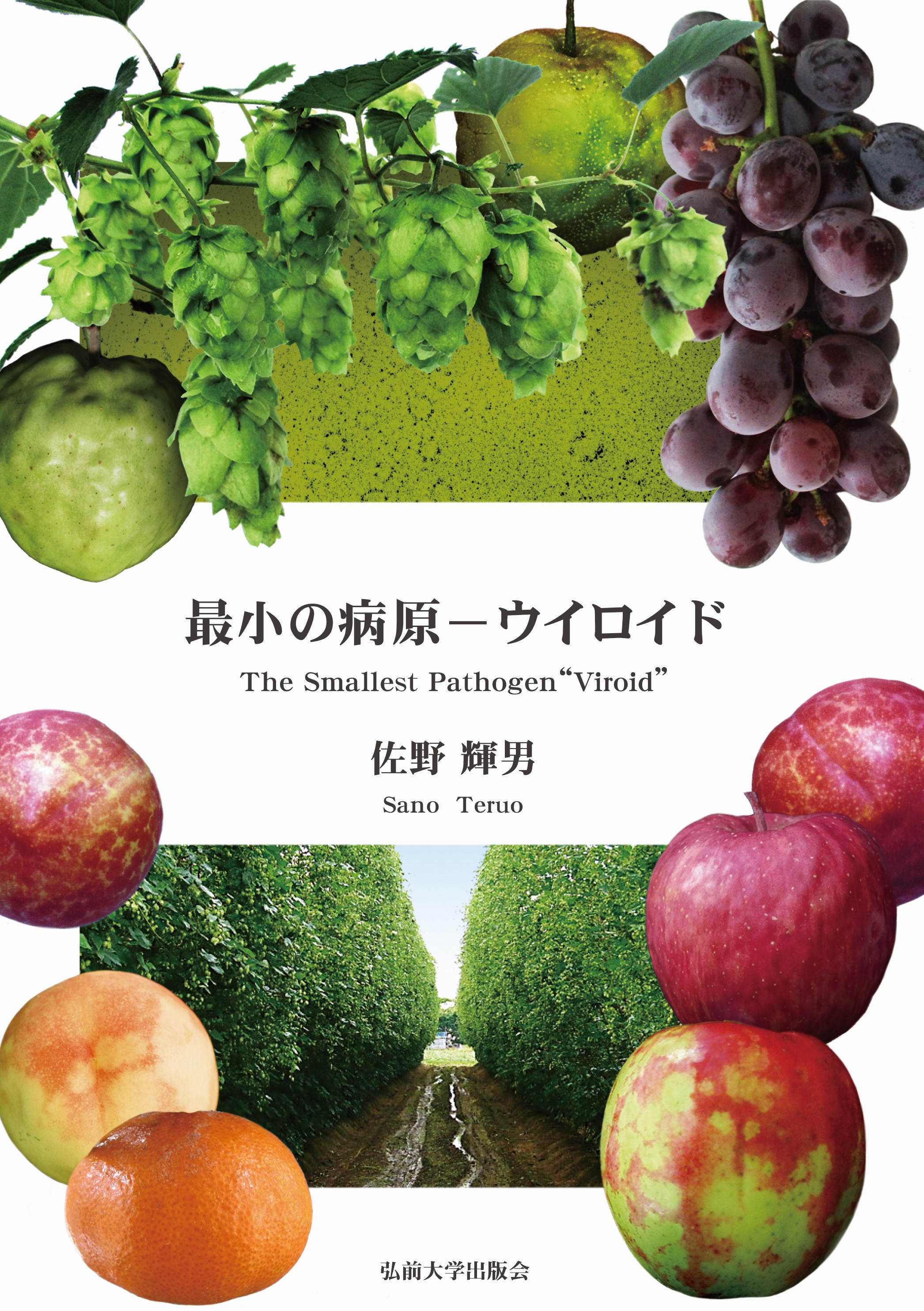

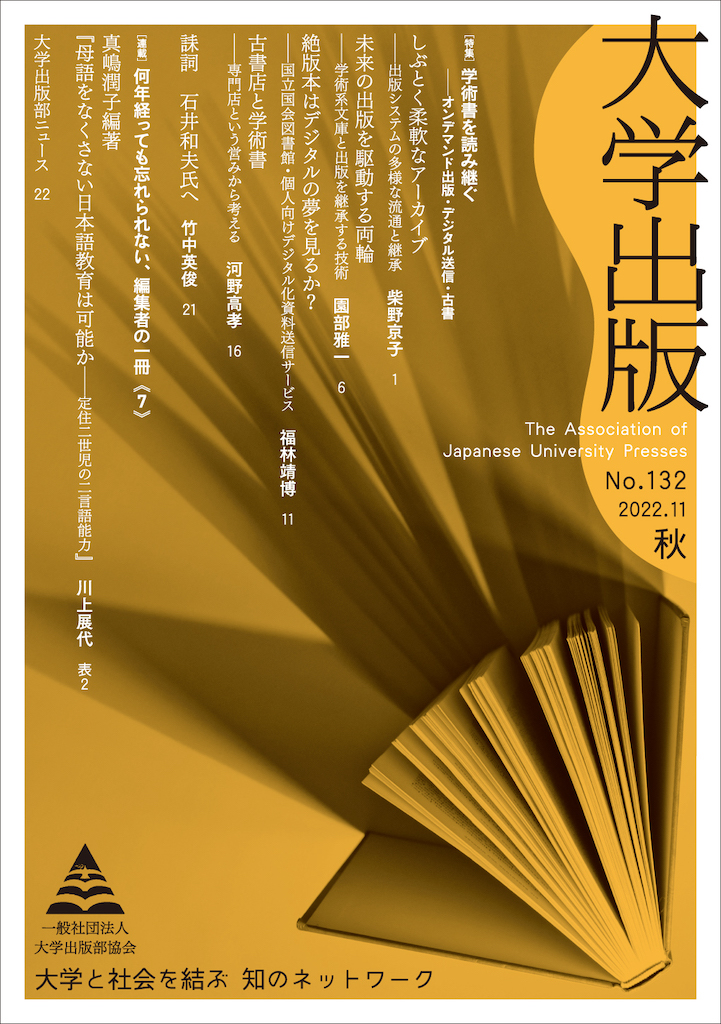

学術研究と大学教育の成果を刊行する大学出版部は、「大学」という最高学府が生み出す学知をネタにしている点では、硬派にちがいない。しかしながら、その学知を「出版」として不特定の人向けに分かりやすく伝えるという点では、軟派たらんとしている。「むつかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく……」と続く井上ひさしの寸言は、なるほど、我らの活動にも当てはまるのでないか。 その大学出版部のヨコの繋がりが、大学出版部協会である。北は北海道大学出版会から南は九州大学出版会まで、全国25の大学出版部が集い、書店での共同フェアや海外の大学出版部との交流などを通じ、学術出版の活性化を図っている。「大学と社会を結ぶ 知のネットワーク」という協会のキャッチフレーズが、我らの何たるかを端的に言い表していよう。 そして“大学と社会を結ぶ”ため更に一歩踏み出すのが、協会のPR誌『大学出版』。大学―学問―出版をめぐる話題を深掘りし、併せて私たちの自慢の新刊を広く紹介するリトルマガジンだ。 誌面の前半は、時流を読み解く特集記事。編集・流通・販売など出版に関する話題を中心に、大学の変化や学生の動向、さらには最新の学問状況などもクローズアップし、テーマに即し多様な論者が自説を展開する。「研究評価と〈本にすること〉」「コロナ禍のなかで知を届ける」「印刷文化と印刷博物館」「大学とスポーツ」「アカデミアの多様なかたち」「現代中国の学術と出版」――最近の特集テーマを並べただけでも、また、苅谷剛彦、樺山紘一、中澤史、読書猿、江草貞治、石井剛、などそれらの書き手を並べただけでも、どうです? ワクワクするでしょう。ちなみに、最新号(132号、11月30日発行)の特集テーマは「学術書を読み継ぐ――オンデマンド出版・デジタル送信・古書」。文庫化、古書、電子化に見られるように、ひとたび刊行された学術書が時の経過のなかでどのような価値を帯び、いかにして新しい読者を獲得するかを、出版流通(柴野京子・上智大)、ロングセラー(園部雅一・講談社)、デジタル送信(福林靖博・国会図書館)、古書(河野高孝・河野書店)の視角から迫ったものだ。 誌面の後半は、各出版部の新刊紹介。解説やカバー写真なども交えて紹介される作品の総数は毎号約50点にのぼり、大学出版部の充実ぶりがおのずと窺える。日本の学術出版のトレンドを把握するうえで、うってつけのブックガイドと言えよう。 そしてこのメルマガでも、次号から、それら新刊のなかからイチオシの一冊を、その著者や編集者が語ることになる。内容紹介はもちろんのこと、作品に込めた思いやエピソードなども散りばめ、魅力的な記事になること請け合いだ。 ますます近視眼的に、短絡的になりがちな世知辛い世の中にあって、ホンモノの学術や出版は、物事を俯瞰的に、複眼的にみる視点を養い、日々の生活を何と豊かにしてくれることか。かのパスカルも、「人間は考える葦である」のくだりに続けて、かく宣(のたも)うている。 「われわれの尊厳のすべては、考えることのなかにある。われわれはそこから立ち上がらなければならないのであって、われわれが満たすことのできない空間や時間からではない。だから、よく考えることを努めよう。」(『パンセ』) そのためにも、大学出版部の刊行物と『大学出版』は、みなさまの人生を支えるものになるはずだ。  書名:季刊「大学出版」132号 出版社名:一般社団法人大学出版部協会 判型/製本形式/ページ数:A5判/中綴じ冊子/32ページ 税込価格:100円 https://www.ajup-net.com/daigakushuppan |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |