大島青松園 島の読書生活をたどる 【書庫拝見9】南陀楼綾繁 |

|

数年前、高松港からフェリーで男木島を訪れた。その途中、小さな島のそばを通った。この島には寄らないんだなと思ったのだが、あとで聞くとそれは大島だった。島全体がハンセン病療養所になっているという。その頃は離島にそういう施設があることの意味に気づかなかった。

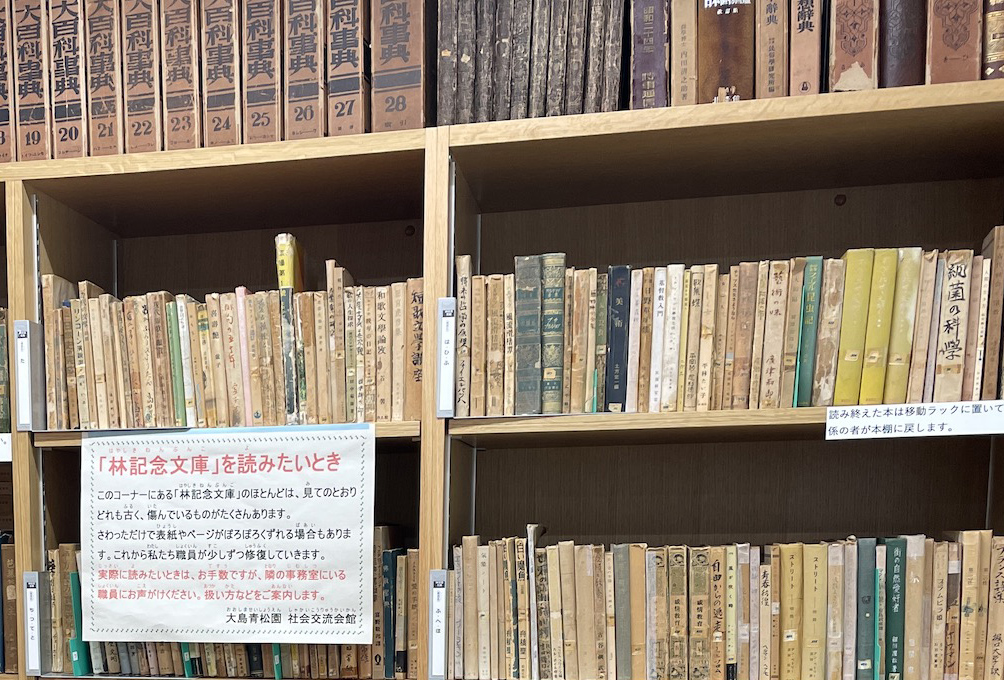

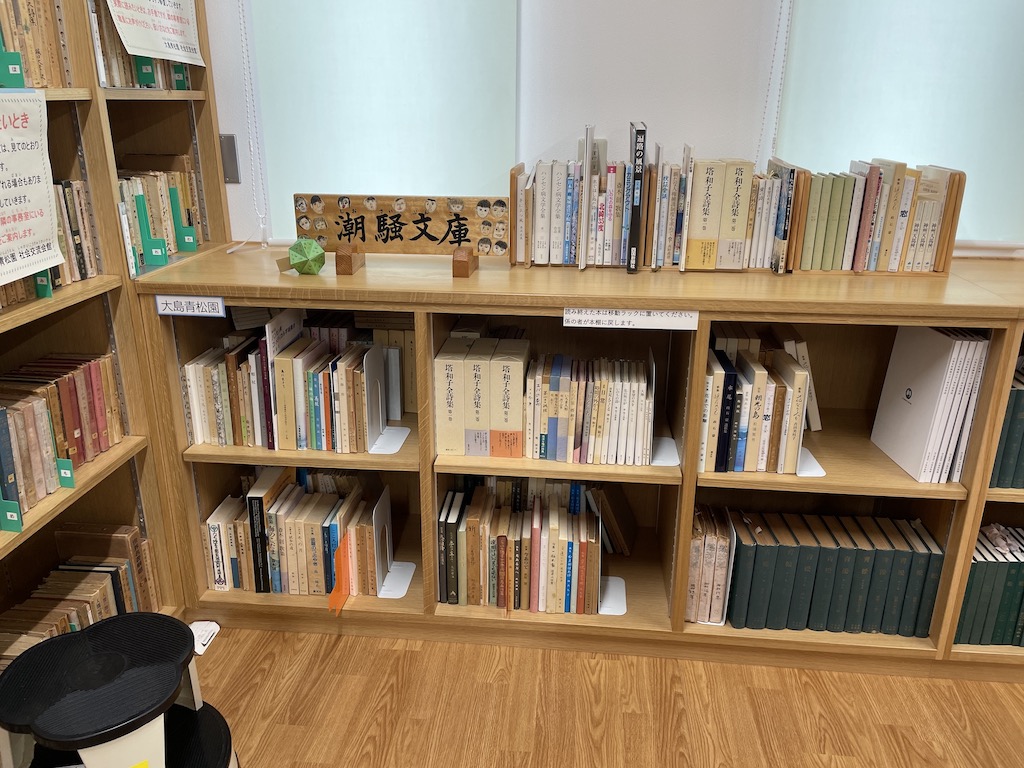

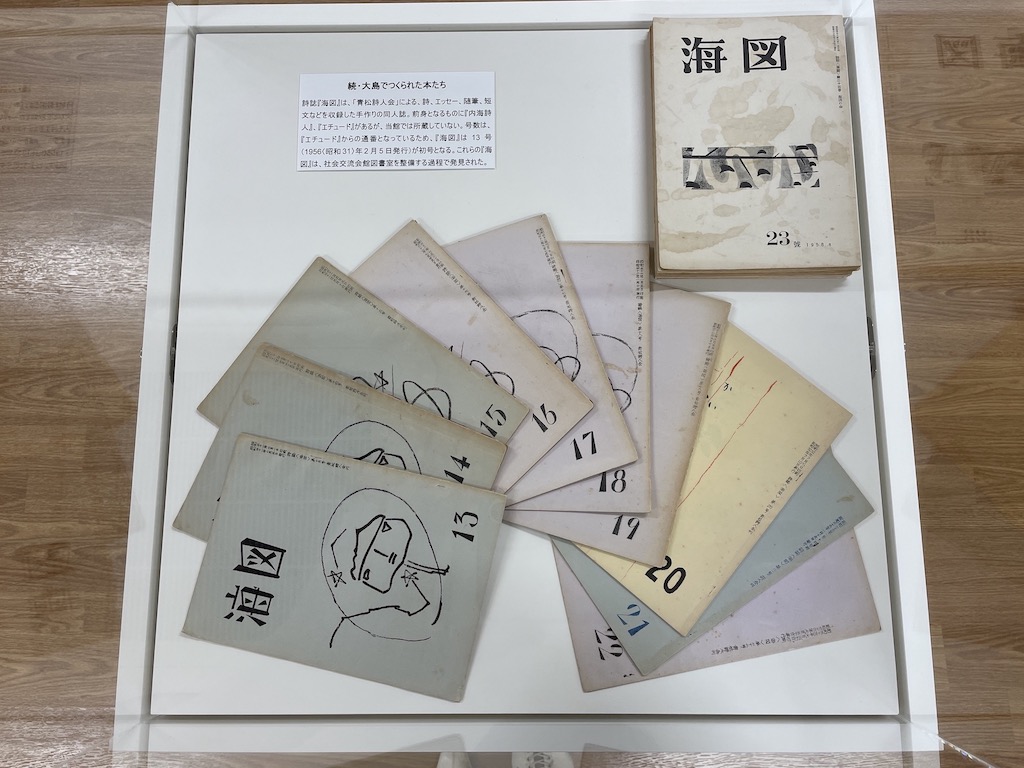

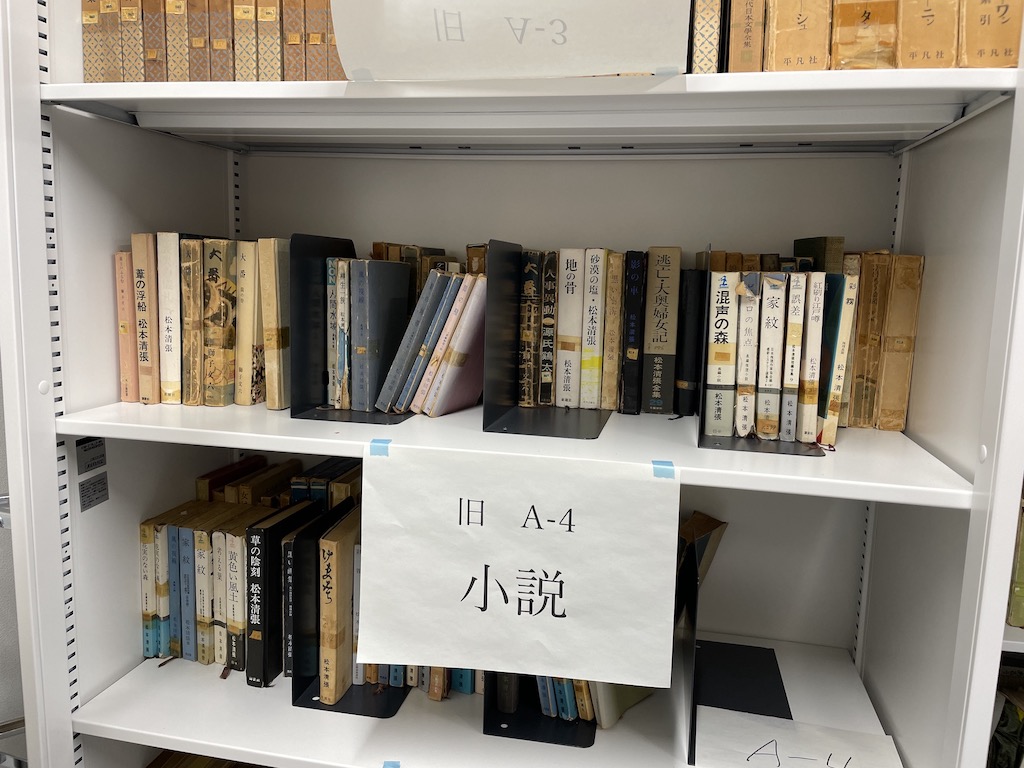

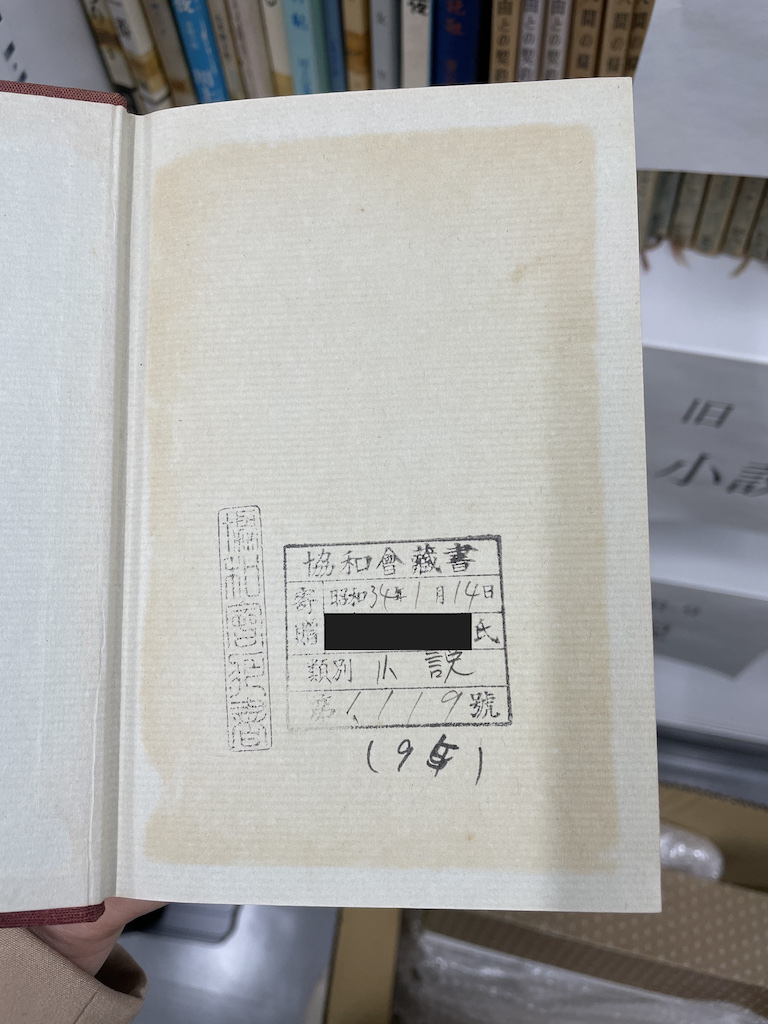

この島にハンセン病療養所が設置されたのは、1909年(明治42)のこと。1907年(明治40)に公布された「癩予防ニ関スル件」を受けてつくられた公立療養所のひとつだ。中国・四国8県の患者を収容する第四区療養所として発足し、翌年に大島療養所と改称する。1941年(昭和16)、国立に移管するのにあわせて、大島青松園となった。現在、全国に14か所ある療養所のなかで、船でしか行けない場所にあるのは、ここだけである。いわば、国の隔離政策を象徴する島なのだ。 昨年9月1日、その大島を訪れた。高松港から大島に向かうフェリーは国が運用する官有船で、以前は園の入所者と関係者しか乗ることができなかった。しかし、現在は一般旅客定期航路化し、誰でも無料で乗ることができる。 この日は瀬戸内国際芸術祭2022夏会期中で、瀬戸芸の観客で満席になることが予想されたので、朝早くホテルを出る。高松駅近くのセルフうどんを食べて、高松港まで歩く。各方面への船が出るので、待合室はごった返している。大島行きの船「せいしょう」は定員50名とのことで乗れるか心配だったのだが、事前に取材の申請をしていたので先に乗船することができた。 30分ほど乗るうちに、大島港に到着。この島はひょうたん形をしており、港は西側にある。 桟橋では瀬戸芸のスタッフが出迎える。乗客の多くは、ここから島に点在する田島征三、鴻池朋子らのアート作品を見て回るのだが、我々にはその余裕がない。図書室のある社会交流会館へと急ぐ。 官有船「せいしょう」で大島青松園へ向かう  大島青松園社会交流会館 外観 閉ざされた島の図書館史大島青松園社会交流会館は2016年にプレオープンし、2019年に全面開館した。療養所の歴史を伝える展示やギャラリー、図書室、多目的ホールなどがあり、奥のカフェでは瀬戸芸関係の展示が開催されていた。 図書室を案内してくれたのは、学芸員の池永禎子(さちこ)さん。子どもの頃から博物館や美術館を訪れるのが好きで、都内で5か所以上の博物館や資料館で働いてきた。 池永さんは2018年に着任し、一年間かけて展示室と図書室を準備してきたという。池永さんは、青松園の機関誌『青松』の連載「学芸員のお仕事」で、蔵書整理の過程などを詳しく書かれていて、非常に参考になる。 閲覧室は空間がゆったりと取られている。棚には青松園に関する資料があり、13歳で青松園に入所し、83歳で亡くなるまで詩を書き続けた塔和子さんの著作も揃っている。他の療養所に関する本も並べられている。  社会交流会館 図書室内観  青島詩人会が発行していた同人誌『海図』が展示されていた その奥の扉を開けると、閉架書庫になっている。蔵書数は閲覧室が約7000冊、書庫が約9000冊とのこと。 ここで大島青松園の自治会が運営する図書室の歴史をざっとたどる。なお、自治会は1941年に「協和会」と改称している。 当時の蔵書数は約5000冊。多田はここで図書係として働いていた。新刊書(主に娯楽雑誌)は園内ラジオで貸し出し時間を放送するが、熱心な読者の間では順番をめぐって不満も出たという。 同じ文章で多田は、「村田弘氏(愛生園慰安会勤務)の『病院図書館試論』」というパンフレットに教えられたと書く。前回触れたように村田は長島愛生園の図書館を改革した人物である。療養所の図書館についての村田の論は、青松園以外の療養所にも影響があったのだろうか。 そして1977年に今ある文化会館が完成し、この中に新たに図書室ができたのだ。 静かに入って来て、新聞や雑誌を読んで、それこそ音も立てずに帰ってゆく者もおるし、また、中には話題の多い者もおって、時には一転して社交と座談の場となることもある。何時の間にか、ただ何んとなく新聞を読むのをやめて、世間話しに発展をする」 図書室は本と接するだけでなく、人と交流する空間でもあったのだ。 林記念文庫を再編成する 池永さんによれば、文化会館の隣には小さな書庫があり、図書室とあわせると協和会蔵書は約1万冊だった。これらは点検、燻蒸、整理を経て、社会交流会館の図書室に移管された。 閲覧室に配架したうち、最も重要なものは「林記念文庫」だ。林文雄は全生病院(多磨全生園)、長島愛生園で医師として働き、星塚敬愛園では園長を務めた。1944年、結核の療養のために大島青松園に来る。林は文学やキリスト教の信仰を通じて、入所者と積極的に交流した。 林は『青山荘だより』という手書き雑誌を発行し、入所者の間を回覧した。これがヒントになって、入所者の同人誌として『青松』が創刊されたという(おかのゆきお『林文雄の生涯』新教出版社)。青松園にはそれ以前に『藻汐草』という機関誌があったが、職員が編集するものだった。 林は1947年に亡くなるが、自治会はその翌月に林記念文庫の設置を決定している。そして翌年の7月、記念会館の一室に開館したという。『青松』には同文庫への本の寄贈を呼びかける広告が掲載された。 手掛かりになるのは、本に押された「林記念文庫蔵書」という蔵書印だった。なかには「林児童文庫」の蔵書印がある本もあった。 閲覧室には、ほかに「歌句詩文庫」「潮騒文庫」もある。 移されるにあたって、整理に関わった滋賀大学の阿部安成さんが「この蔵書のひとつの特徴が、歌人、俳人、詩人の営為にそった貯まりぐあいにある」として、「歌句詩文庫」と命名したという(阿部安成「書史を伝えること、書史から考えること 国立療養所大島青松園で蔵書目録をつくる」、『国立ハンセン病資料館研究紀要』第6号、2019)。 また、「潮騒文庫」は島内にあった庵治第二小学校が休校する際に寄贈されたものだ。 さまざまな来歴を経た本が、この部屋に集まってきたのだ。 再編成された林記念文庫と、潮騒文庫 療養所の読書史を書庫に足を踏み入れると、本以外にもさまざまな資料が集められていた。自治会の文化活動から生まれた作品なども保管されている。 棚に並ぶのは、小説や随筆、教養などの一般書だ。小説でいうと、井上靖、柴田錬三郎、川上宗薫、水上勉、松本清張などいわゆる流行作家の本が多い。表の閲覧室に並んでいる本がハンセン病の歴史を学ぶために必要な資料であるのに対して、どこにでもある本が多い。状態も悪い。公共図書館であれば、廃棄の対象にされてしまうだろう。 しかし、これらはひとつの塊として所蔵されていることが重要なのだ。 一冊ごとに押された蔵書印には、「寄贈」「購入」の別、取得年月日、寄贈者名、類別(ジャンル)、整理番号などの情報が記されている。これを手掛かりに調べていくことで、所蔵の経緯や利用のされ方が明らかになるかもしれない。  松本清張など、人気作家の著書は多く読まれていたようだ  協和会(自治会)の蔵書印からさまざまなことが読み取れる 先に挙げた1952年の「図書室実相」では、「昨年度のベストテン」が紹介されている。林芙美子『あはれ人妻』の27回をトップに、井上靖『その人の名は云えない』、大岡昇平『武蔵野夫人』、舟橋聖一『薔薇と椿の物語』、カミュ『異邦人』、高田保『河童ひょうろん』、尾崎一雄『なめくぢ横丁』、波多野勤子『少年期』などが挙げられている。 池永さんに調べていただいたところ、このうち5冊は閲覧室にある林記念文庫にあるという。 社会交流会館では現在、蔵書印を含む本のデータの入力を進めているという。 青松園には、自治会が運営してきた図書室のほか、盲人会が運営する点字図書室(1964年設立)やキリスト教信者による「霊交会教会堂」の図書室もある。それぞれの場で、どんな人たちがどのように本と接していたかを想像すると興味深い。 自分なら、閉ざされた島での生活でどれだけ本を求め、渇きをいやすように読んだのではないか。そう考えながら、帰りの船に乗り込んだ。 追記 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |