5月23日の朝、JR北上駅に着いた。改札口で待ち合わせていた編集担当のHさんとタクシーに乗り、6、7分ほどで「詩歌の森公園」に到着する。その中にある三角屋根の建物が、今回取材する〈日本現代詩歌文学館〉だ。

★日本現代詩歌文学館の入り口

ここにやって来たのは、『「ジュニア」と「官能」の巨匠 富島健夫伝』(河出書房新社)などの著書がある荒川佳洋さんに勧められたからだ。荒川さんは同館の館報で「現代川柳時評」を連載されたことがあり、同館を訪れたこともあるという。書庫も見学して、「短歌、俳句、詩の本ならなんでも揃っているから行ってほしい」と話してくれた。

私は文学は好きだが、詩や短歌・俳句にはなじみが薄い。若い頃に詩集に熱中したこともなく、自分でつくったこともない。同館の魅力が理解できるか不安だったが、ちょうど、盛岡市で本のイベント「モリブロ」が10年ぶりに開催されるというタイミングがあり、行ってみることにした。

館内に入ると、副館長の豊泉豪さんが出迎えてくれた。長身で物静かな感じの方だが、館の話になると、口調に熱を帯びる。

「この館の方針は、詩歌に関する資料ならすべて集めることです。詩歌関係の書籍や雑誌は多く発行されてきましたが、一点ごとの発行部数は少なく、図書館や文学館にも所蔵されていないものが多いです」

そして、この方針と設立の経緯が不可分に結びついていると、豊泉さんは話す。その意味を理解するために、同館の歴史をたどっていこう(以下、佐藤章『詩歌文学館の出発』一ツ橋綜合財団、『詩歌文学館ものがたり』日本現代詩歌文学館 を参照)。

「文学館戦士」たちの思い

日本現代詩歌文学館が生まれたのは、詩歌をめぐる人の縁のおかげだった。

東京で詩の出版社・芸風書院を経営していた萩原廸夫は、これまで集めてきた詩の資料を所蔵する詩歌文学館の設立を構想。これに共感したのが、小学館社長の相賀徹夫だった。

ここに岩手県出身の詩人・川村洋一が加わり、川村の高校時代の旧友で、毎日新聞の記者として北上支局にいた佐藤章と語り合ううちに、岩手に詩歌文学館をつくろうという話になった。

1982年の年末、佐藤が北上市長の斎藤五郎に構想を話すと、市長は「うん、いい計画だなあ。検討するべじぁ」という反応を示し、翌年4月には議会で設立が承認された。自治体では普通、考えられないぐらいのスピード感だ。

斎藤市長の人柄は、多くの人から愛されていた。詩人で同館の振興会理事も務めた白石かずこは「丸顔で元気で、気さくで太陽のように明るい」「愛すべき、すばらしい人間」だったと、斎藤の追悼文で記した(「大いなる太陽、五郎さん」、『詩歌文学館ものがたり』)。

「北上が古くからの宿場町で、人が行き交い、新しいものが好きな土地で江戸時代から俳諧が盛んだったことも、当館が実現した理由かもしれません」と、豊泉さんは話す。

盛岡市には〈石川啄木記念館〉があり、花巻市には〈宮沢賢治記念館〉がある。それに比して、北上には特別に著名な文学者がいるわけではない。しかし、そのことがかえって「詩歌」という広いくくりでの文学館を可能にしたのかもしれない。

1984年4月、日本現代詩歌文学館が設立された。その基本理念は次のようなものだ。

「文学の源泉であり、文学上最高の位置に置かれるべき詩歌資料を総合的に収集し、文化財保護の精神をもって二十一世紀以降の次代に継承することを本目的とし、特徴的には、散文中心の施設、また今後全国的に作られるであろう特定文学者の文学館や記念館がなし得ない全国規模の詩歌の総合文学資料館であり、博物館的性格をふくむもの」

有名無名を問わず、日本全国の詩、短歌、俳句、川柳などの詩歌を対象とし、過去の資料だけでなく、現在やこれから発行される資料も収集対象とすることから、館名に「現代」が入れられた。

同年4月には日本現代詩歌文学館振興会が設立された。作家の井上靖が最高顧問に就任。文学研究者の小田切進らが顧問となった。翌年には文芸評論家の山本健吉も最高顧問となった。

井上が最高顧問になったのは、小学館の相賀と親しかったこともあるが、「文学の洗礼を詩によって受けた」という思いが強くあったからだ。彼は晩年にも詩集を出しつづけた。

10月には、移転した黒沢尻工業高等学校の校舎に、北上市立図書館が入るとともに、日本現代詩歌文学館の仮書庫も置かれた。

1985年、井上靖の提案を受けて、「詩歌文学館賞」の創設を発表。詩、短歌、俳句の三部門で、その年の最も優れた作品集を選ぶものだ。この賞によって、同館が認知されるようになり、出版社や著者からの献本も増えたという。現在も継続しており、取材した翌日に贈呈式が行なわれた。

「かつては、詩、短歌、俳句の各ジャンル間はほとんど交渉がなかったのですが、同館の設立や文学館賞によって、活発な交流が生まれたと思います」と、豊泉さんは話す。

1990年、黒沢尻工業高等学校の跡地に、日本現代詩歌文学館が開館した。鉄筋コンクリート造りで一部三階建て。館の前にある碑は井上靖が揮毫し、岩手県出身の彫刻家・舟越保武が設計した。1993年には、文学館に隣接した土地に北上市立中央図書館が開館。文化的施設が集まる場所になった。

開館までに、市長を辞していた斎藤五郎、山本健吉が亡くなり、開館後の2年間で萩原廸夫、井上靖が亡くなっている。

佐藤章は詩歌文学館の設立を志した萩原廸夫を「文学館戦士」と呼んだが、ここまで挙げた全員をそう呼んでもいいだろう。彼ら文学館戦士が集まったことで、同館は実現できたのだ。

詩歌に関するすべての資料を

同館の資料は現在約153万点。そのうち雑誌が75パーセントを占める。詩の形式で分けると、俳句が最も多く、短歌、詩、川柳がつづく。

しかし、利用者の内訳では、短歌が最も多く、詩、俳句の順になるのが面白い。これは「短歌や詩が原典を参照する傾向があるのに対して、俳句では出典があまり重視されません。庶民の文芸ということで、無名性が強い傾向があるのかもしれません」と、豊泉さんは推測する。

資料全体の99パーセント以上が寄贈されたものだ。これに関しては、日本現代詩歌文学館振興会の存在が大きい。

振興会では、各県で活動している詩人、俳人、歌人、川柳作家らを評議員としている。その数は全国で約800名。彼らは同館の存在をアピールしながら、詩歌関係の新刊を寄贈するよう呼びかける。

この資料の寄贈と深く結びつくのが、レファレンスという役割だ。詩歌の世界では、実作者が同時に研究者である場合が多く、同館の利用者も多くは実作者なのだ。

「ある詩歌がどの雑誌のいつの号に発表されたか、作品集に収録された作品の初出などの問い合わせが多いです。家族が書いた作品を読みたいというご希望もあります」

別名を使っている場合も多く、調べるのには時間がかかる。半分は県外からの問い合わせであり、それらに丁寧に回答していく。

「当館では、資料寄贈者がレファレンスの利用者であり、また利用者がいずれ資料寄贈者になります。ですから、レファレンス対応が次の寄贈に直結するんです」

レファレンスの回答をもとに、論文など成果が出れば、それを寄贈してもらう。そうすることで、同館の資料も充実していくのだ。

特別資料は原稿、色紙、短冊などの自筆資料、写真、筆記具などの遺愛品、約10万点にのぼる。

「1冊1冊は古書店が見向きもしないような雑誌であっても、バックナンバーが揃うと研究資料として大きな価値が生まれるんです」と、豊泉さんは強調する。

詩歌に関するすべての資料を収集することが、この館の「本質」なのだということが、次第に判ってきた。

村上昭夫と高橋昭八郎

では、書庫に案内していただく。

1階の閲覧室には、発行中の詩歌の雑誌がずらりと並んでいる。

★閲覧室の雑誌コーナー

その奥の扉を抜けると、書庫がある。雑誌でいうと60~80万冊程度収容できるものだが、現在は余剰本を入れている。

現在のメインの書庫は、通路を歩いた先にある。2002年に「日本現代詩歌研究センター」として増設されたもので、現在150万冊以上の資料を収容している。書庫のほか、研究室や資料整理用の部屋がある。

まず、詩に関する資料が収められているフロアへ。雑誌は50音順に配列されている。サイズも厚さもバラバラだ。

★詩の雑誌が並ぶ棚

目についた一冊を抜き出すと、『八木忠栄個人誌 いちばん寒い場所』だった。詩人の八木忠栄が出していたもので、一冊ずつ手製本でつくられている。

「少部数のものがほとんどで、製本方法もさまざまです。ホチキス綴じの場合は、保存のために、ホチキスを外して紐で製本し直しています」と、豊泉さん。

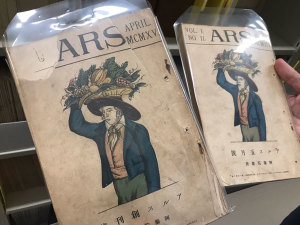

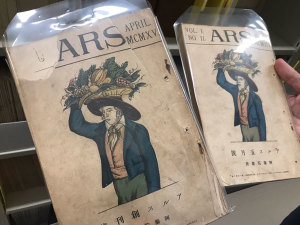

北原白秋らが参加した雑誌『ARS』の創刊号もある。発行した阿蘭陀書房は、白秋の弟の北原鉄雄が興した出版社だ。

★『ARS』

あ、『gui』があった。1979年、藤富保男、奥成達、山口謙二郎らが創刊した詩を中心とした同人誌。北園克衛の『VOU』の影響を受けている。

奥成達は詩人、ジャズ評論家であり、さまざまなペンネームを使って全冷中(全日本冷し中華愛好会)など1970年代のサブカルチャー・シーンで暗躍した。私はあるきっかけで奥成さんにお会いしてから、同誌をずっと送っていただいていたが、ほとんど読まないままだった。

★『gui』

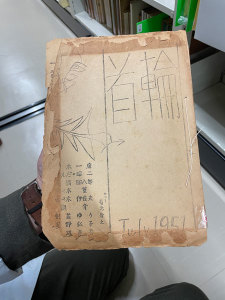

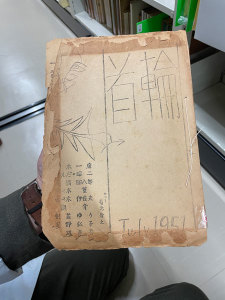

この『gui』の表紙を手がけていたのが、詩人の髙橋昭八郎だ。高橋は1933年(昭和8)、北上市生まれ。同地で発行された詩誌『首輪』に参加した。盛岡の印刷会社に勤務し、同館の開館準備に関わる。

★『首輪』

豊泉さんは開館の翌年に学芸員となるが、2年後に学芸員が一人だけになって途方に暮れたときに、高橋を訪ねていったという。

「具体的な展示の手法や印刷物のデザインから、企画の立案と推進、文学館の方向性や組織運営のことまで、どんなことでもおもしろがり、一緒に考え、導いてくださいました」と、感謝する。

高橋の縁で2009年には「詩の姿 藤富保男線描展」を開催。藤富保男もまた『gui』の同人だ。そして、藤富の没後、彼の蔵書が同館に寄贈された。

★藤富保男蔵書の棚

高橋昭八郎は、詩人の村上昭夫の友人としても知られる。村上は盛岡のサナトリウムで結核の療養中に高橋と出会い、『首輪』に誘われる。

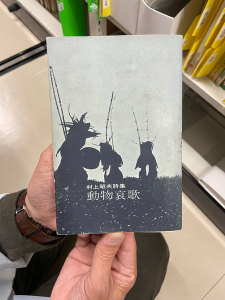

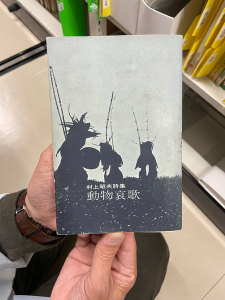

村上は1967年、唯一の詩集『動物哀歌』(Làの会)を刊行。編集と装丁を高橋が担当した。村上はその翌年、41歳という若さで亡くなる。

★『動物哀歌』

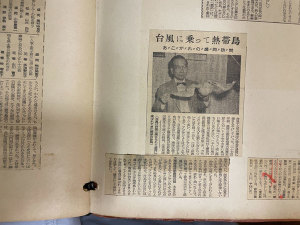

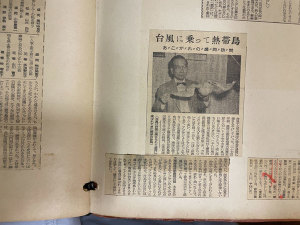

なお、別置されている特別資料には、「村上昭夫コレクション」として、村上が新聞記事を切り抜いたスクラップブックも所蔵されている。

「この熱帯鳥が台風で盛岡にやって来たという記事は、『動物哀歌』に入っている『熱帯鳥』のヒントになったと思います」と、豊泉さんは解説してくれた。

★IMG_2349 村上昭夫のスクラップブック

『げんげ通信』もある。毎年4月に東京の谷中で開かれる、詩人・菅原克己を偲ぶ会「げんげ忌」の講演などをまとめたもの。発起人である作家の小沢信男さんに誘われて、私も参加するようになった。関係者だけに送られる冊子なので、後で手に入れようと思っても難しい。

★『げんげ通信』

ほかにも、岩手県詩人クラブの同人誌『皿』、西脇順三郎や北園克衛が参加した『詩法』(紀伊國屋書店)、稲垣足穂も同人だった『カルト・ブランシュ』など、次々と見つかる。表紙と目次を眺めるだけで、中をゆっくり見る時間がないのが惜しい。

★『皿』

★『詩法』

別の棚には「坂入コレクション」がある。井上靖の研究家で、歌人でもある坂入公一が収集した井上靖のほぼ全部の初版本など約1700点。なかでも、まだ無名だった頃の『流転』(有文堂)は貴重だという。

★坂入コレクションの棚

俳句と短歌の貴重資料

別の階には、俳句関係の資料がある。こちらにも大量の雑誌があるが、とても見て回る時間はない。

まとまった蔵書としては、「山口青邨コレクション」約4万4000点がある。山口は盛岡市生まれ。句誌『夏草』を主宰した。

妻の山口イソは、こう回想する。

「本が好きで書生時代よりの文庫本、後年俳句ブームの時代まで皆様よりの寄贈の本のかずかず、お手紙なども捨ててはいけないとキツく申され小さな書庫にあふれ、物置も一杯になり下積の方は土に化しさうで、私はそのことに悩む日々でした」(『山口青邨生誕百年展』)

妻によって保管された資料が、同館の開館直後から寄贈されたのだ。本人の句集、句誌、自筆資料などが中心だが、文学関係の資料も多い。

★山口青邨コレクションの棚

なお、同館の真向かいには、〈山口青邨宅・雑草園〉がある。青邨が住んだ東京の杉並区和田本町の家を移築復元したもの。山口は小ぢんまりとした家を「三艸書屋」、庭を「雑草園」と名付け、数多くの句が生まれた。

★山口青邨宅・雑草園

また、「中村草田男文庫」もある。句誌『萬緑』を主宰。香西照雄が収集した句集、句誌など約7700点。

★中村草田男文庫の棚

さらに別の階に移ると、短歌関係の資料がある。

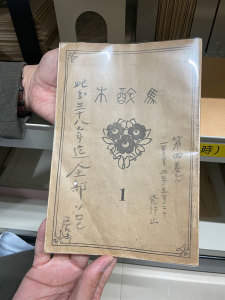

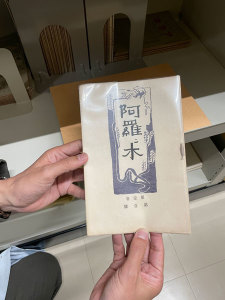

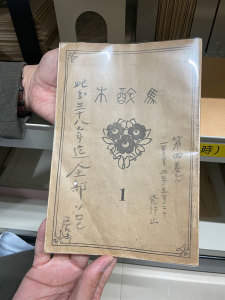

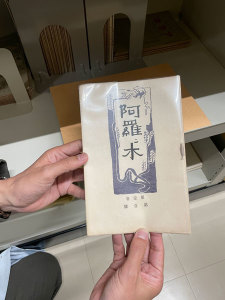

雑誌では、短歌の歴史で重要な『馬酔木』と『アララギ(阿羅々木)』の創刊号がある。

「これらは『蕨家資料』として寄託されているものです。千葉の蕨真一郎は『蕨真(けっしん)』という号で『馬酔木』に参加していましたが、1908年(明治41)に蕨が出資して『阿羅々木』を創刊します」と、豊泉さんは説明する。

特別資料としては、伊藤佐千夫、斎藤茂吉らから蕨真一郎に宛てた書簡も所蔵する。

★『馬酔木』

★『阿羅々木』

また、「近藤芳美コレクション」「塚本邦雄コレクション」もある。どちらも蔵書や著作だけでなく、原稿、ノート、スケジュール帳、写真アルバムなど、かなりの量がある。

塚本には限定本が多いことでも知られるが、それらは書肆季節社の政田岑生が手がけたものだった。「珠粒本」という豆本のシリーズはそのひとつだ。

★塚本邦雄の珠粒本

仙台の古書店〈萬葉堂書店〉の松崎徳勝が寄贈したのが、「尾山篤二郎文庫」と「関登久也文庫」だ。尾山は国文学者で歌人。関は花巻出身の宮沢賢治研究家で歌人。松崎は自身と交流のあった二人の資料を残したくて、これらの資料を収集したという。

★尾山篤二郎文庫と関登久也文庫

市民に開かれた文学館

ここまで駆け足で、書庫を見てきた。しかし、ここで紹介した資料は、文学史に名を残す作家や私が知っている人物に限られる。

「有名無名を問わずに」詩歌に関する資料をすべて集めるという同館の方針からすれば、これらは氷山の一角に過ぎない。

著名ではないが、誰かにとっては重要な作家、雑誌などを探すときに、同館の本当の力が発揮できるという気がする。

「受け入れる資料に制限をかけないのが、この館の本質なんです」と、豊泉さんは断言する。

詩人の松永伍一は、同館の文学館ができる前にこの地を訪れ、「ここに日本の言霊の集まる聖地ができる」と感動した。

「魂がおのずから寄り集まってきて、そこで言葉による鍛錬ができ、そのことが安らぎとなっていく、そんな空間であってくれれば、日本の各地から言霊に誘われて老若男女が『詩歌巡礼』にやって来るだろう(「みちのくに言霊の館」、『詩歌文学館ものがたり』)

書庫を出て、2階の展示室に行くと、「ペットと詩歌」という展示が開催中だった。これまで館蔵品をもとにした展覧会のほか、風、震災、温泉、鉄道、食べ物、家族などのテーマで展覧会を開催。毎回図録も刊行する。

同じ階には、「井上靖記念室」もある。

★井上靖記念室

物故作家の資料を展示するとともに、現代作家の新作を募集する。展示が終わると、その作品は同館の新しい資料に加わる。

同館には無料で入れるため、散歩の途中で立ち寄る人も多い。また、短歌、俳句などさまざまな講座が開かれている。

開館から35年が経ち、詩歌の世界も大きく変わった。

「いちばん大きいのは結社やグループの時代ではなくなりつつあることです。その一方、文学フリマでは短歌や俳句がかなりの人気があります。当館も盛岡での文学フリマにブースを出して、図録やグッズを販売しています。今後も新しい書き手の作品を収集していきたいです」と、豊泉さんは語る。

同館では、資料の収集とレファレンス、そして展示が有機的につながっている。今後、詩歌について知りたいことがあれば、まずはここに当たってみたい。

日本現代詩歌文学館

岩手県北上市本石町2-5-60

https://www.shiikabun.jp/

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

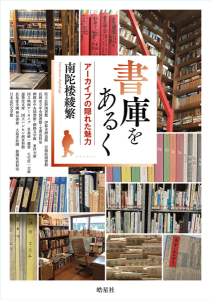

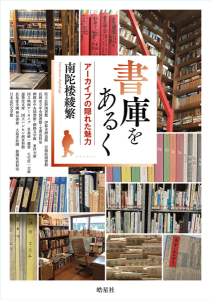

━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━

南陀楼綾繁 著

書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

ご好評をいただいている『書庫をあるく』(連載1〜19回収録)は、

今も幅広い読者の皆さまにご支持いただいています。今後の連載と

あわせて、ぜひこの1冊からお楽しみください。

書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

著者名:南陀楼綾繁

出版社名:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/256頁

税込価格:2,530円

ISBNコード:978-4-7744-0840-8

大好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/