遅筆堂文庫 後編 この場所を「地球の中心」として【書庫拝見11】南陀楼綾繁 |

|

いよいよ、遅筆堂文庫の閉架書庫に入る。案内人は文庫の職員である遠藤敦子さんと井上恒さんだ。

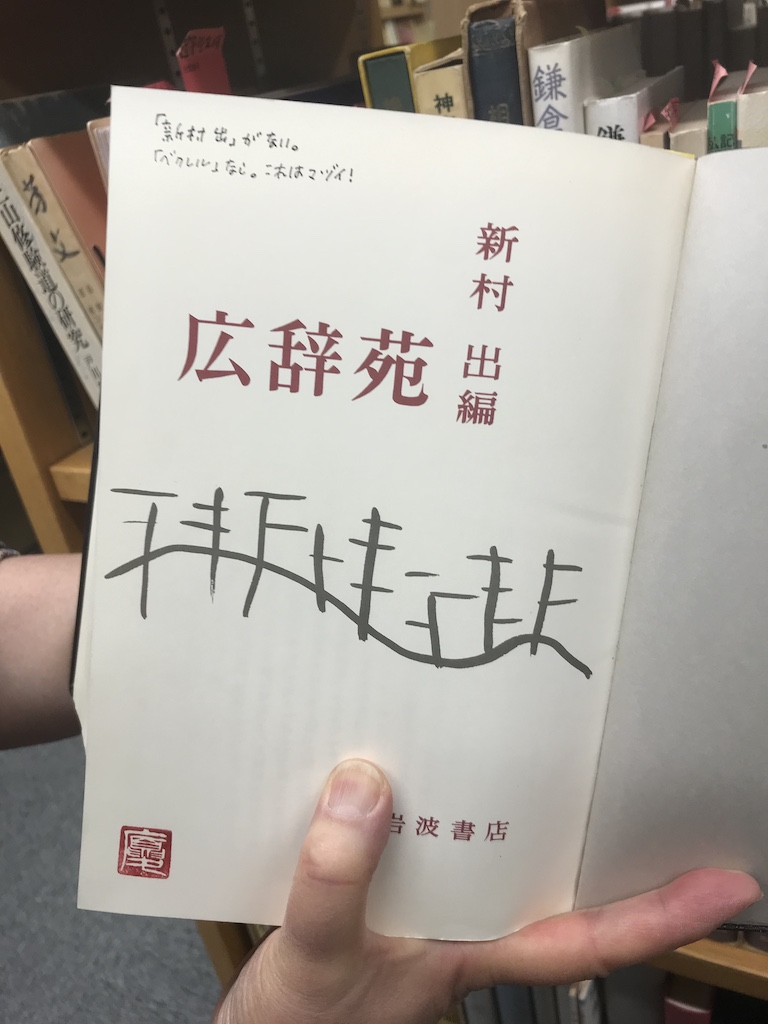

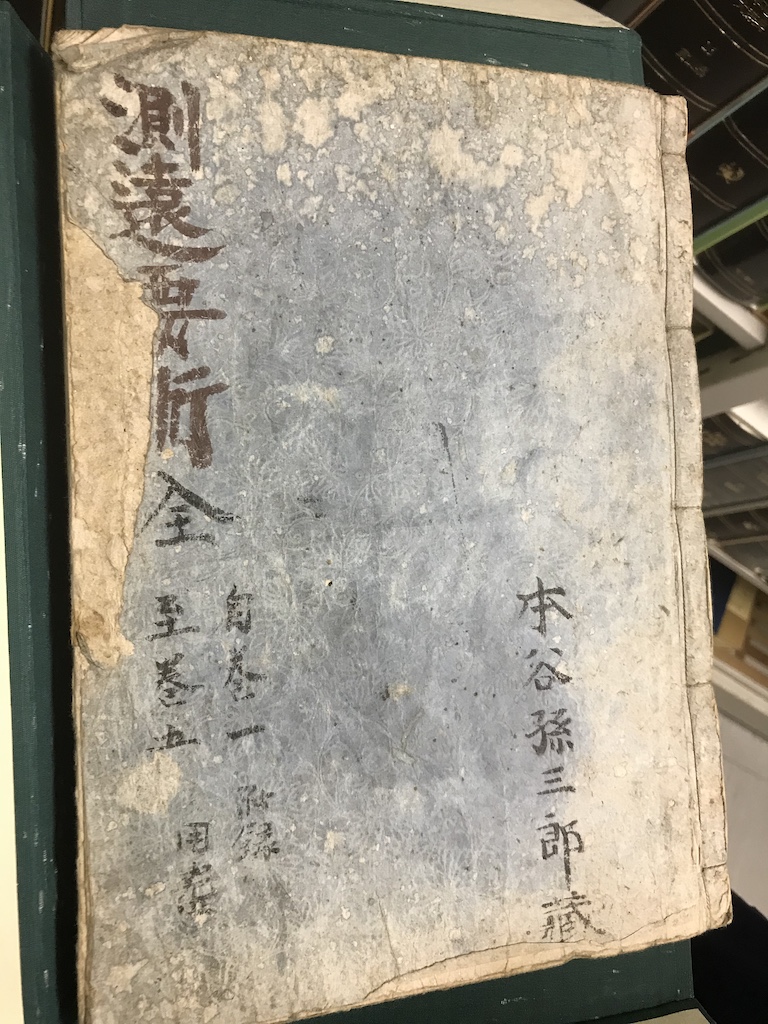

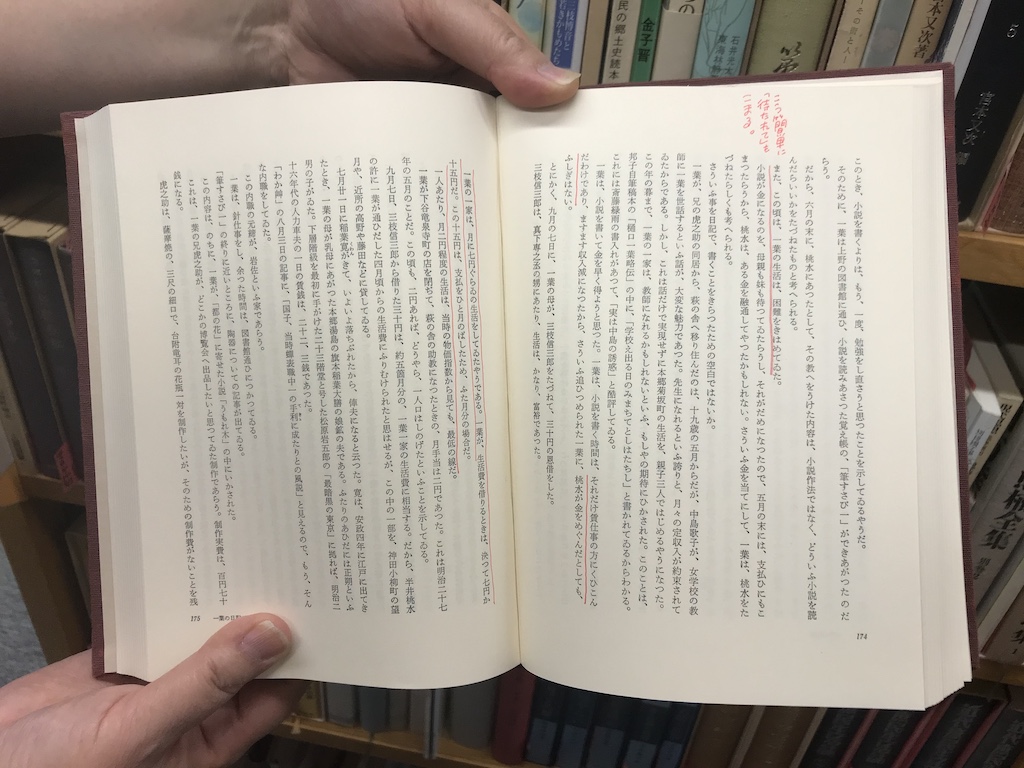

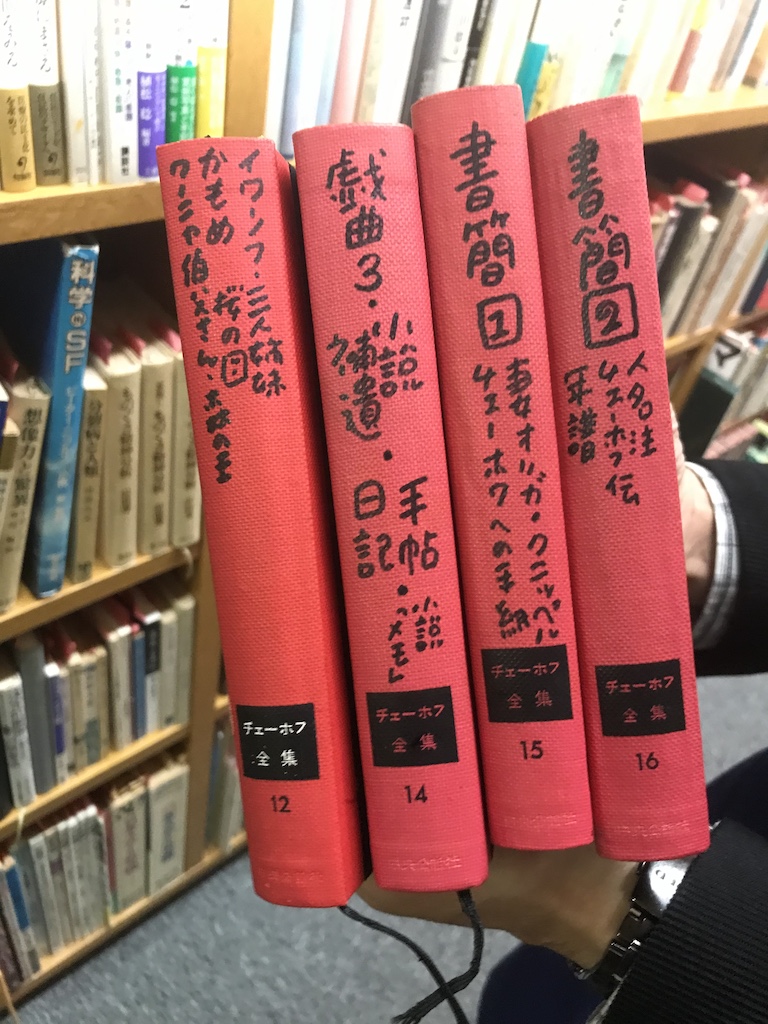

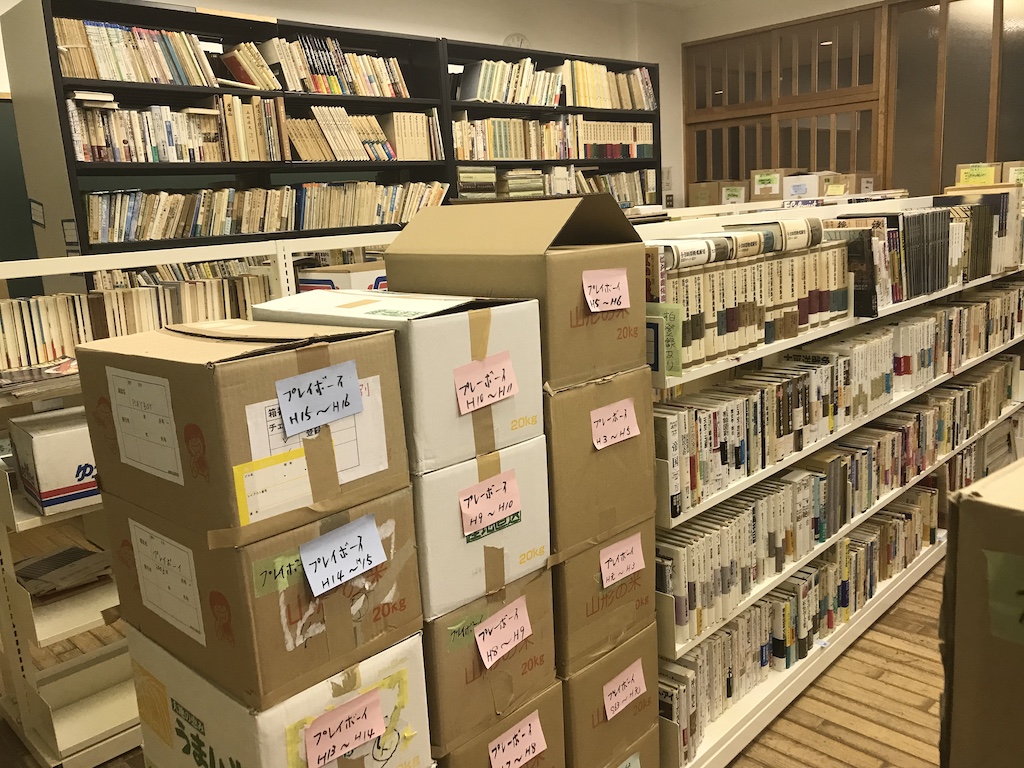

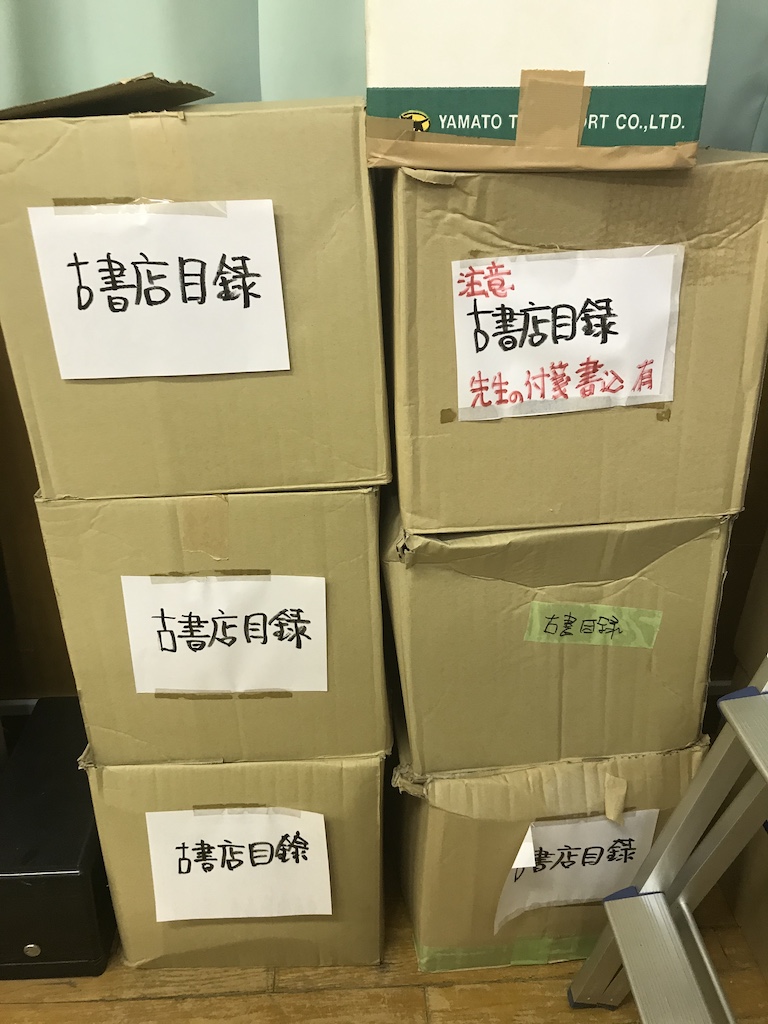

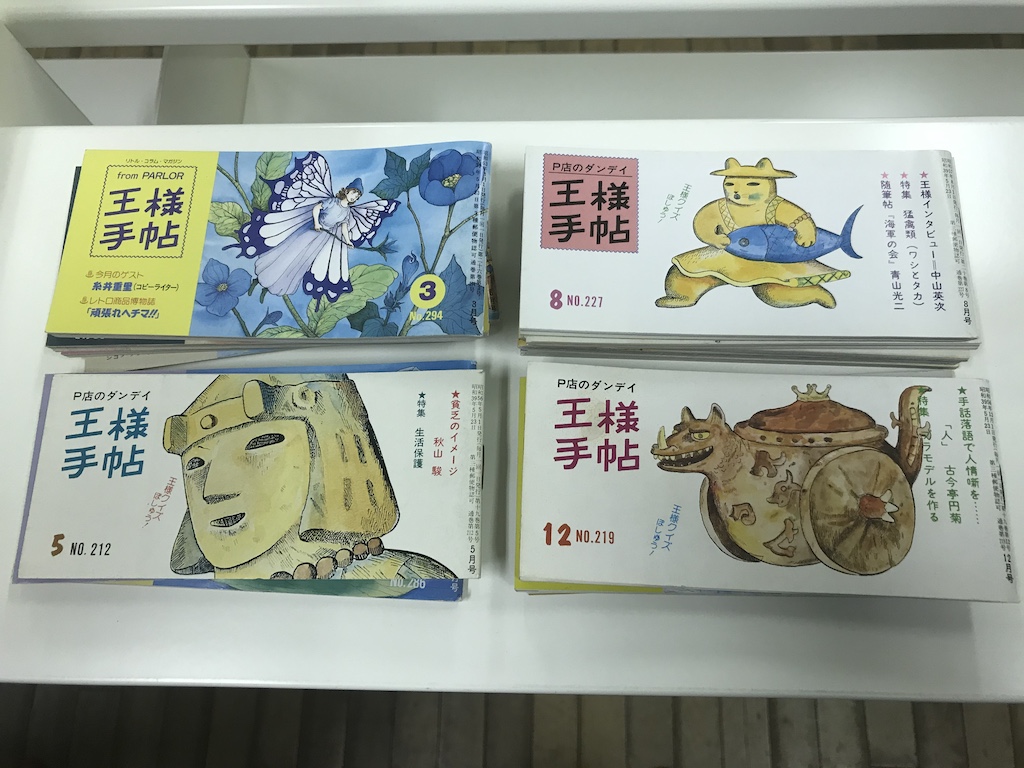

遠藤さんは川西町の隣にある南陽市生まれ。地元出身ということで、井上ひさしを愛読し、1978年に山形市に来た作家の講演も聴いている。「図書館は市民に開かれたものであるべきだと話されていました」と振り返る。また、「山形こまつ座」のメンバーとしてチケットの販売を手伝ったりした。 その後、県内にある個人記念館で学芸員として働いていたが、2007年、川西町フレンドリープラザに指定管理制度が導入され、NPO法人遅筆堂文庫プロジェクト(現・かわにし文化広場)が管理者となったのを機に、職員となった。 以来、遅筆堂文庫と町立図書館で司書・学芸員として働きながら、井上の蔵書についてこつこつ調べてきた。いまでは遅筆堂文庫の生き字引として、さまざまな問い合わせに対応している。私もこれまで何度も教えてもらった。 そこに援軍として加わったのが、その名も井上恒【ひさし】さんだ。作家と紛らわしいので、恒さんと呼ぼう。 岩手県盛岡市に生まれた恒さんは、小学生の頃に『ブンとフン』を読み、「この人はなんてバカバカしいことを考えるんだろう」と面白がった。同姓同名であることから愛読するようになり、仙台の予備校に通っていた頃に、井上ひさしの講演を聞いたこともある。 井上ひさしが亡くなったあと、未完に終わった作品が多いことに気づき、作品リストをつくりはじめる。そのリストを井上ひさしを研究する今村忠純さんに見せると、遅筆堂文庫を紹介されたという。 2019年に「井上ひさし研究会」が設立されると、恒さんも幹事になる。遠藤さんはこの際、恒さんに遅筆堂に腰を据えて研究してほしいと思い、町に相談する。その結果、2021年から3年間、地域おこし協力隊の隊員として遅筆堂文庫で働くことになったのだ。恒さんは愛犬のソーニャとともに札幌から単身赴任してきた。 図書館の仕事をしながら、井上ひさし文献の調査を行う。昨年3月には『井上ひさし著作目録 基本編』を刊行。全刊行書籍を50音順に配列。目次や装丁者・解説者などのデータも詳しく入っており、使いやすい。 主に導かれ、書庫の中へ頼もしい二人の先導で、閉架書庫に入る。 集密書架の側面に書かれている分類記号は、前回紹介した「研究室」のものと同じく、井上ひさし独自のものだ。 遅筆堂文庫の閉架書庫 ただ、一般の閲覧者が手に取ってみられる研究室と異なり、書庫にはより貴重な資料を収めている。分類のうち、A=言語、B=江戸、C=地図、E=文学賞選考本は、研究室にはなくこの書庫だけにある。 言語に関する本が並ぶ棚 井上はことばについて、小説やエッセイで多様なアプローチを試みている。なかでもNHKでドラマ化され、のちに演劇にもなった『國語元年』は、近代の日本語の成立の過程を探る作品。私も高校生の頃にドラマを観て、「全国共通の日本語ってこうやってできたんだ」と驚いた。 また、『広辞苑』の各版もある。第3版の扉には「『新村出』がない。『ベクレル』なし。これはマヅイ!」の書き込みがある。 『広辞苑』の書き込み 「新村出は『広辞苑』の編者です。ベクレルは放射能の単位です。この3版が出たのは1985年で、翌年にチェルノブイリ原発での事故が起きます。先を見通していることにゾクッとしました」と遠藤さん。 江戸の棚には、忠臣蔵に関する約300冊がある。小説『不忠臣蔵』や戯曲『イヌの仇討』で活用された。 井上は神保町の〈小宮山書店〉から、あるコレクターが集めた忠臣蔵に関する一括資料135冊を購入。それを一冊ずつ丁寧にめくってみると、福本日南『元禄快挙録』のページの間から、新聞の「愛読者くじ」が見つかった。他にも見つかったものを元に、コレクター氏がどんな人物だったかを想像して楽しんでいる(「頁間を読む」、『井上ひさしコレクション ことばの巻』岩波書店)。 このようにページの間に挟まっているものや本への書き込みを、「痕跡本」として楽しむ変わり者が最近出てきたが、井上はもっと前からそれを実践していたのだ。 もちろん、紙へのフェティシズムということだけでなく、資料と格闘した作家らしく、この文章には本を集めた先人への敬意も込められている。 書き込みに作家の精神を見る地図に関する資料も、集め方が半端ではない。小説『四千万歩の男』を書く際には、伊能忠敬の自筆の測量術の教科書『測遠要術』を200万円で入手したという。 伊能忠敬自筆『測遠要術』 のちに井上が蔵書を手放すという話を聞きつけて、千葉県が『測遠要術』を含む伊能忠敬関係の資料を譲ってほしいと云ってきた。 このとき千葉県が井上の蔵書をそっくり受け入れていたら、いまの遅筆堂文庫は存在していない。その意味でも、伊能関係の資料は重要なのだ。 もっとも、右では「200万で入手した」とある『測遠要術』だが、購入した時のたすき状の値札には「九拾万」とある。すべての痕跡を保存するという遅筆堂文庫の原則によって、作家自身の勘違いが判明したわけだ。 また、R=著作資料にも、ある本を書くために集めた資料をまとめて配架している。たとえば、「樋口一葉」は演劇『頭痛肩こり樋口一葉』などのために集められたもの。 棚を眺めているだけでも、興味深い本が次々見つかるし、遠藤さんと恒さんが交互にいろいろ見せてくるので、なかなか先に進まない。嬉しいけど困った。 書庫見学の最後に、お二人に「お気に入りの資料は?」と聞いてみる。 遠藤さんが持ってきたのは、『和田芳恵全集』第4巻(河出書房新社)だ。この巻には和田が打ち込んだ樋口一葉の研究がまとまっている。 『和田芳恵全集』の書き込み 一方、恒さんが選んだのは、『チェーホフ全集』全18巻(中央公論社)。井上はこの作家を愛読し、晩年にチェーホフを描いた戯曲『ロマンス』を書いた。全集の各巻の背表紙に手書きで内容を書き込み、使いやすくしている。 『チェーホフ全集』の背表紙 「本文にも傍線や書き込みが多いです。特に『三人姉妹』には膨大な書き込みがあり、それを拾っていけば井上先生の『三人姉妹論』ができるほどです。作家の本質である『笑い』の原点にも関わる蔵書だと思います」 恒さんはいま、この全集の書き込みの分析を行なっているそうだ。 なお、フレンドリープラザにはこの閉架書庫とは別の場所に、井上ひさし家から寄託されたノートや手紙類、スクラップブックなどが収蔵されているが、いまのところ公開されていない。整理が進み、順次公開されることを望みたい。 分室の貴重な雑誌群井上ひさしの蔵書があるのは、フレンドリープラザだけではない。 2008年、山形市の洋菓子店〈シベール〉の本社敷地内に「遅筆堂文庫山形館」が開館した。劇場を含む複合施設「シベールアリーナ」を建てるというシベールの社長の構想に、井上が賛同するかたちで実現した。蔵書は川西町の遅筆堂文庫から約2万冊を貸し出すかたちをとった。 それを運営する財団の事務局長となったのが、遠藤征広さん。前回述べたように井上ひさしと川西町をつないだ立役者であり、名著『遅筆堂文庫物語』の著者である。私は数年前に、この山形館を訪れて遠藤さんにお会いしている。 シベールは2019年に経営破綻したが、総合化学メーカーの東ソーが「シベールアリーナ」の命名権を獲得し、2020年に「東ソーアリーナ」と改名。遅筆堂文庫山形館もこれまで通り存続したのは、ひとまず良かった。 川西町に話を戻す。 膨大な数のある井上蔵書は、フレンドリープラザだけでは収容できず、別の場所にも置いてある。それが「川西町交流館あいぱる」だ。 川西町交流館あいぱる 同施設は旧川西町立第二中学校の校舎を活用したもので、同校の校歌は井上ひさしが作詞し、井上と『ひょっこりひょうたん島』などでコンビを組んだ宇野誠一郎が作曲している。 川西町立第二中学校の校歌碑 その歌碑があいぱるの入り口にあるが、「ひたすら ひとすじ ひたむきに/よく聞き よく読み よく学べ/(略)川西二中に ことばあり」というフレーズが、じつに井上ひさしらしいと感じた。なお、第二中学校は統合されて川西町立川西中学校となったが、この校歌はいまも歌われている。 作家のゆかりのあるこの施設の2階の4つの部屋に、以前の遅筆堂文庫があった農改センターから蔵書を運び終わったのは、2015年。それ以来、「遅筆堂文庫分室」として閲覧希望者に公開している。 遅筆堂文庫分室の一室 「ここにあるものは雑誌が中心です。井上先生のもとにあった文芸誌から業界誌、時刻表、パンフレット、チラシまで多種多様で、捨てないことへの執念を感じます」と、遠藤さんは云う。私もここには何度か訪れているが、そのたびに物量に圧倒された。 遅筆堂文庫プロジェクトの阿部孝夫さんが中心になって、コツコツ整理されてきたが、カオスな状態がかなり続いていたらしい。しかし、今回見たところ、雑誌はタイトル別に棚に並べられたり、箱詰めされたりして、全体像が見えてきた。 多彩な仕事をした作家だけあり、送られてくる雑誌だけでも尋常な量ではない。しかし、井上は自らさまざまな雑誌を入手している。農業、野球、医学、音楽、映画、経済、地域、食べ物、ファッション……。小説やエッセイに利用したものもあったはずだが、それ以上に、目についた雑誌は買い込んでしまう習性があったのだろう。 図書館に所蔵されている雑誌も多いが、地方で発行されている雑誌やミニコミ、PR誌の類は、入手しようと思っても困難な場合が多い。貴重なものだ。 また、古書店から届く古書目録も段ボール箱に10箱以上あった。中を見てみれば、井上がどんな本にチェックしたかが判るはずで、関心の向き方を知る手がかりになるだろう。 古書目録を収めた箱 さらに、鎌倉の井上家にあった蔵書も、井上の没後に定期的に送られてくる。約1万5000冊が並んでいるが、まだまだ増えるらしい。 そういえば、前に来た時に面白い雑誌を見つけたっけ、と記憶にある場所に行ってみると、見つからない。整理の過程で別の場所に移されたようだ。気になって探し回っているうちに、遠藤さんが見つけてくれた。さすが遅筆堂の主だ。 その雑誌は『王様手帖』といい、パチンコ屋で配布していた。がんで亡くなったパチプロ田山幸憲の日記が連載されていたことで知っていたが、現物を見るのは初めてだ。表紙の絵はますむらひろし。青山光二や秋山駿の名前があり、中を開くと赤瀬川原平、山田太一、土井たか子らのインタビューが掲載されている。面白い! 『王様手帖』 「でも、井上先生は耳がよすぎて、パチンコ屋にいるとうるさいからやらないと、エッセイで書いていますけどね」と、恒さんが首をひねる。縁のない場所の雑誌でも、どこからか入手しているところがスゴいのだ。 文庫が作家研究を発展させる井上ひさしが故郷の町に夢見た「地球の中心」の図書館・遅筆堂文庫。作家が没したあとも、その遺志を継ぐ人たちによって、遅筆堂文庫は存続するだけでなく、日々、成長している。 毎年の吉里吉里忌には作家を敬愛する人たちが全国から集まり、井上ひさし研究会の事務局もここに置かれている。 さらに、蔵書を利用することで、井上ひさしの研究が進展している。 昨年、井上が24歳で書いた戯曲『うま』の原稿があるところで発見された。そのことは、テレビ番組の「開運!なんでも鑑定団」で取り上げられ、ニュースにもなった。 その原稿の現物は、4月の吉里吉里忌で展示されたが、その際に裏表紙の裏側に井上が執筆年を書き込んでいるのを発見したのが、遠藤さんだった。この戯曲は『うま 馬に乗ってこの世の外へ』として集英社から刊行された。 同じく昨年、『週刊文春』に連載されたが、単行本化されないままになっていた小説『熱風至る』が幻戯書房から全2巻で刊行された。 新選組を描いたこの小説のために井上ひさしが集めた資料も、遅筆堂文庫にある。恒さんはこれらの資料を調査し、付箋やメモなどの痕跡をチェックした。その成果を同書の巻末に「参考文献一覧(抄) 井上ひさし旧蔵書より」として発表した。同作を読んで関心を持った人が、遅筆堂文庫で資料を見る際の手がかりになる。 それもこれも、川西町が井上ひさしの蔵書を全部受け入れ、長年かけて整理してきたおかげだ。1987年の遅筆堂文庫開館から36年が経つが、その間、川西町は方針を変えなかった。選挙のたびに方針が変わる自治体が多いだけに、そのことが稀有に思える。 フレンドリープラザの人たちも、作家への敬意を持ち続けており、遅筆堂文庫の運営、吉里吉里忌の開催、こまつ座の上演などを行なう。井上関連だけでなく、この施設では演劇、音楽、映画、落語など毎週のようにイベントが開催されており、県内から多くの人が集まる。その点でも「地球の中心」になっているのだ。 毎年開催される一箱古本市でも、フレンドリープラザのみなさんは出店者やお客さんに対して気持ちよく接してくれる。だから、毎年来たくなるのだ。 昨年の一箱古本市の様子(川西町フレンドリープラザ提供) なによりも、自分たちがはじめた一箱古本市というイベントが、子どもの頃から愛読してきた井上ひさしのゆかりの場所で開催されていることが誇らしい。本に関わる活動を続けてきて、本当によかったと思う。 遅筆堂文庫を守ってきた遠藤さんは、今年3月で定年を迎えたが、新年度以降も週に数日通うことになっている。来年度で地域おこし協力隊の任期を終える恒さんは、「やれることを精一杯やります」と話す。新たに遅筆堂文庫に関わる人が必要になるかもしれない。 これから先も、遅筆堂文庫という場所が、それを守る人たちによって、ここにあり続けることを願う。この場所はすでに、井上ひさしという個人を超えて、さまざまな人たちが本によってつながる「地球の中心」になっているのだから。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |