新潮社資料室 出版史を体現する資料に囲まれて【書庫拝見12】南陀楼綾繁 |

|

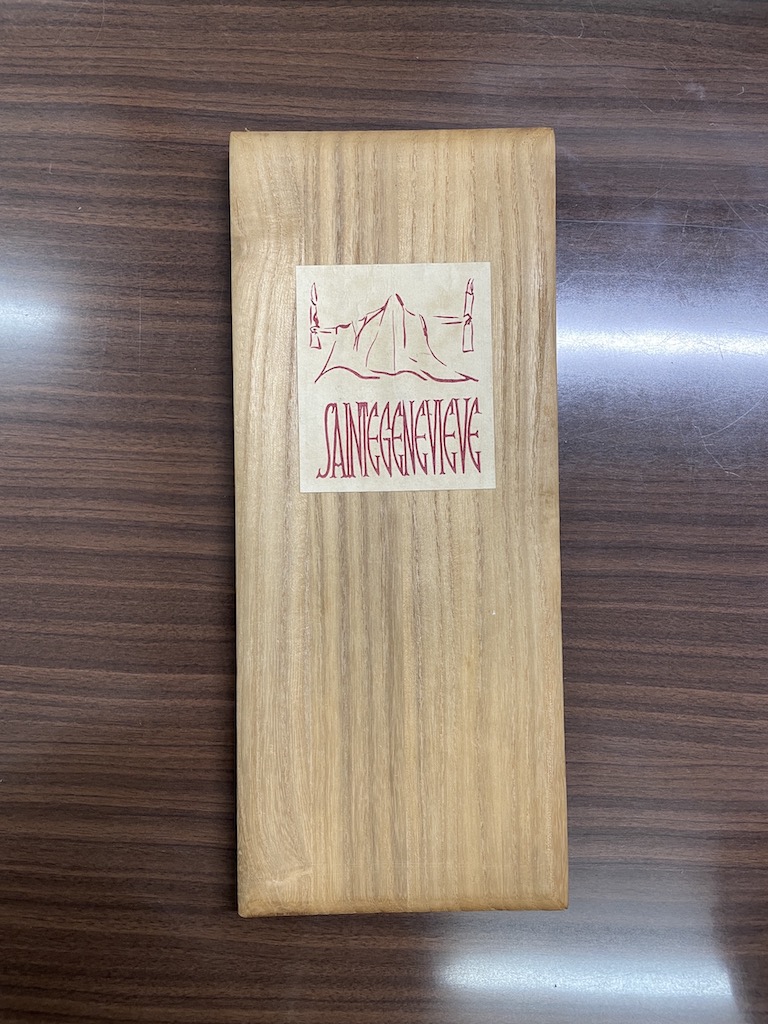

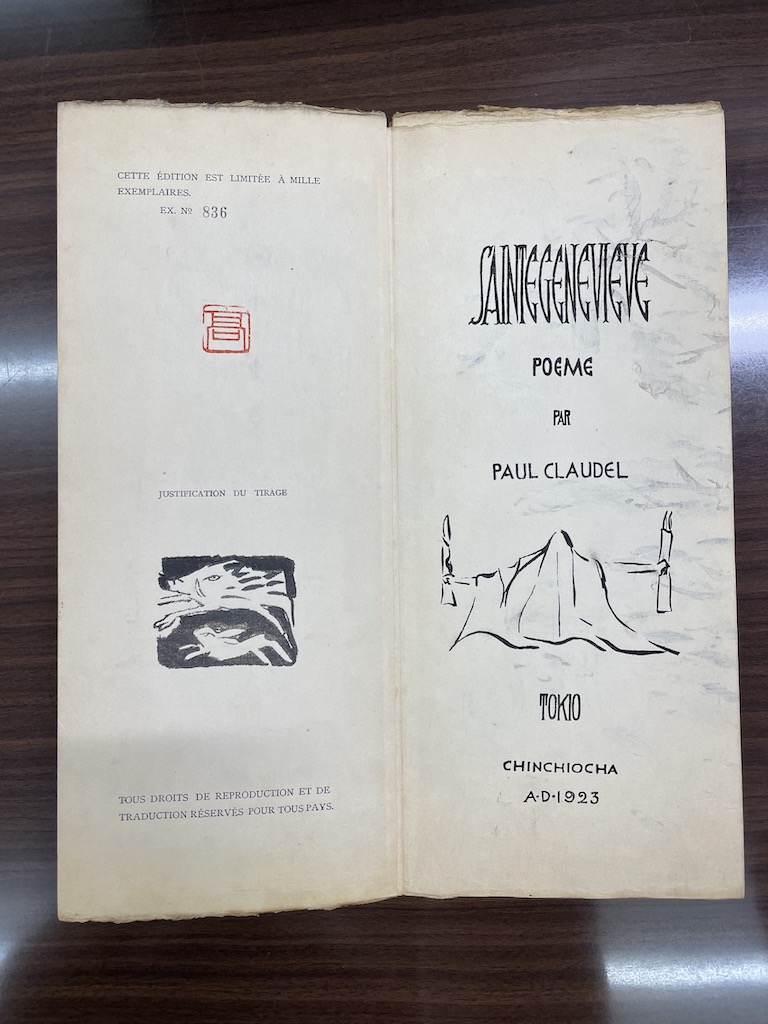

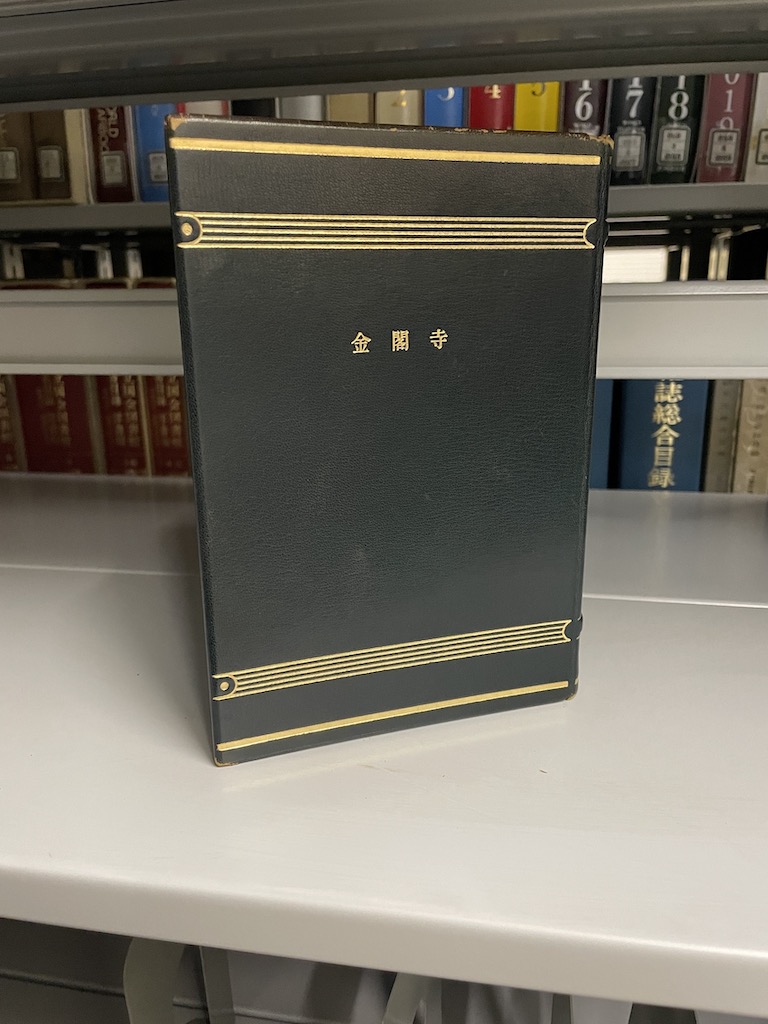

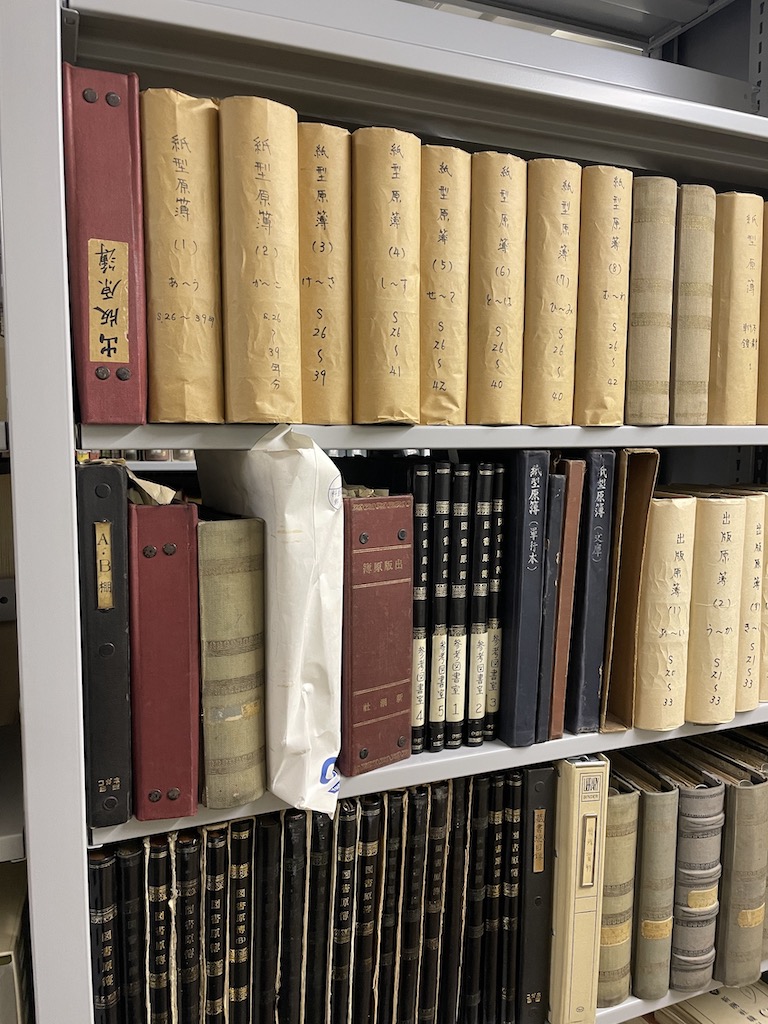

新潮社は、私が最初にその名前を意識した出版社だ。

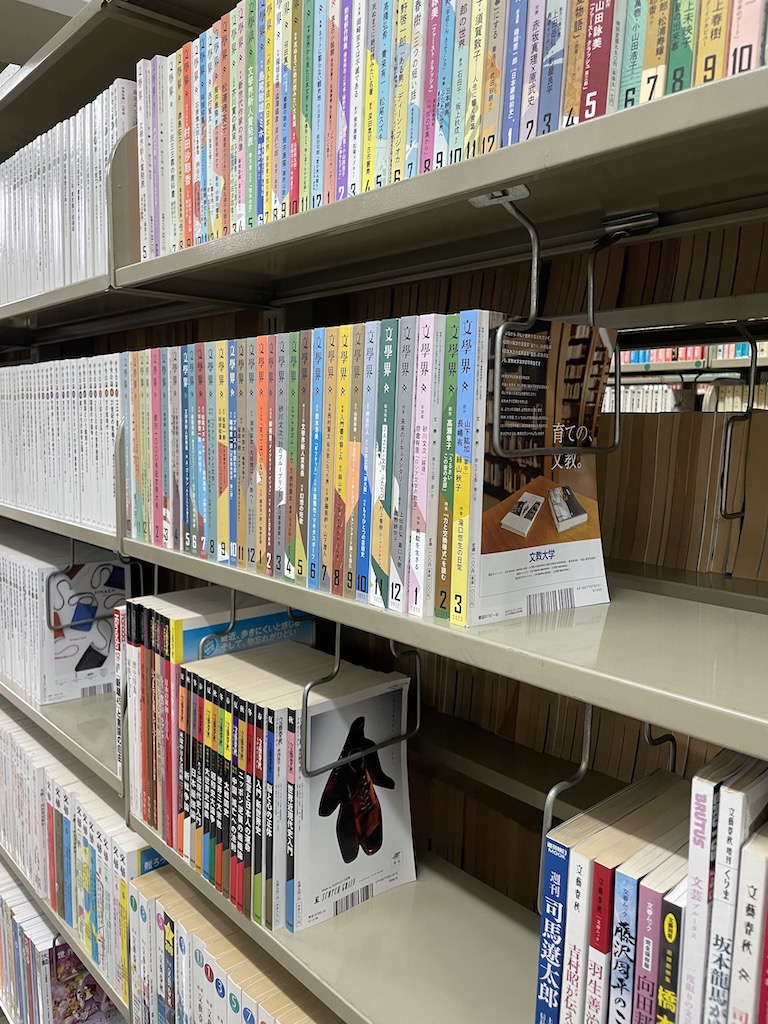

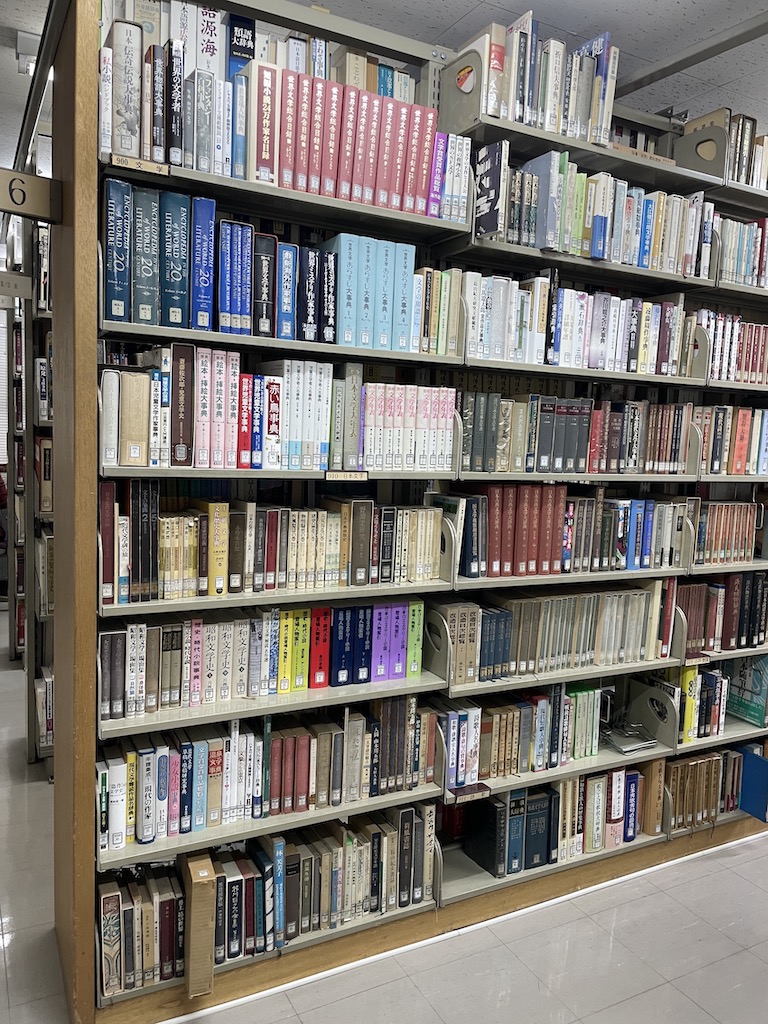

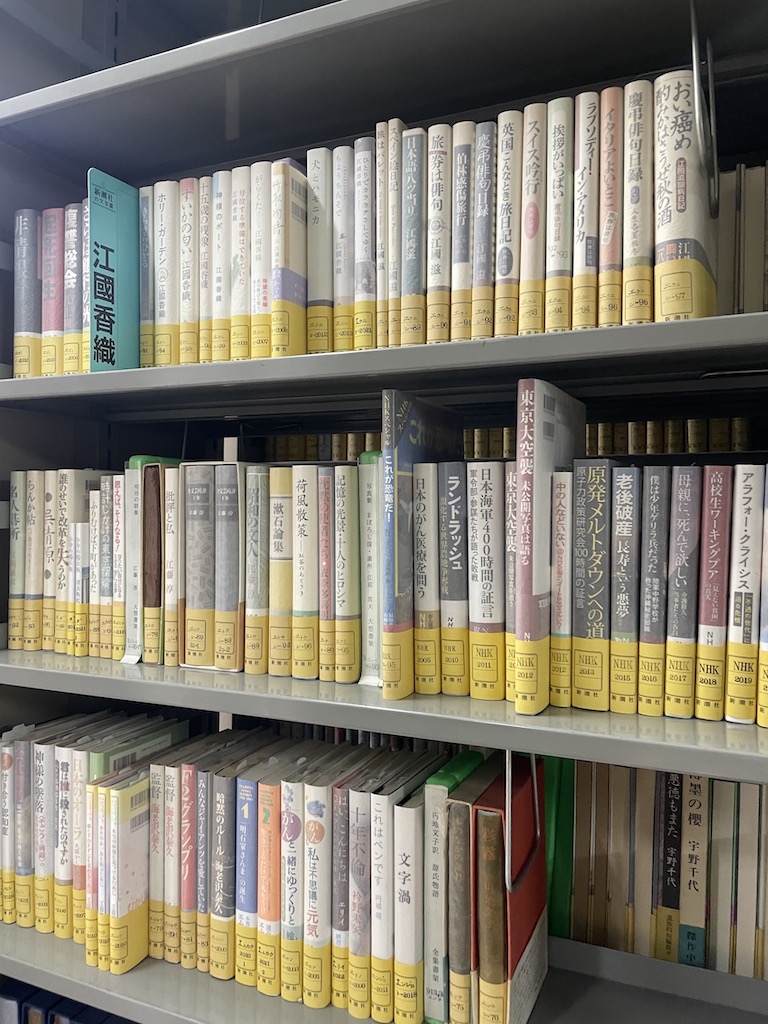

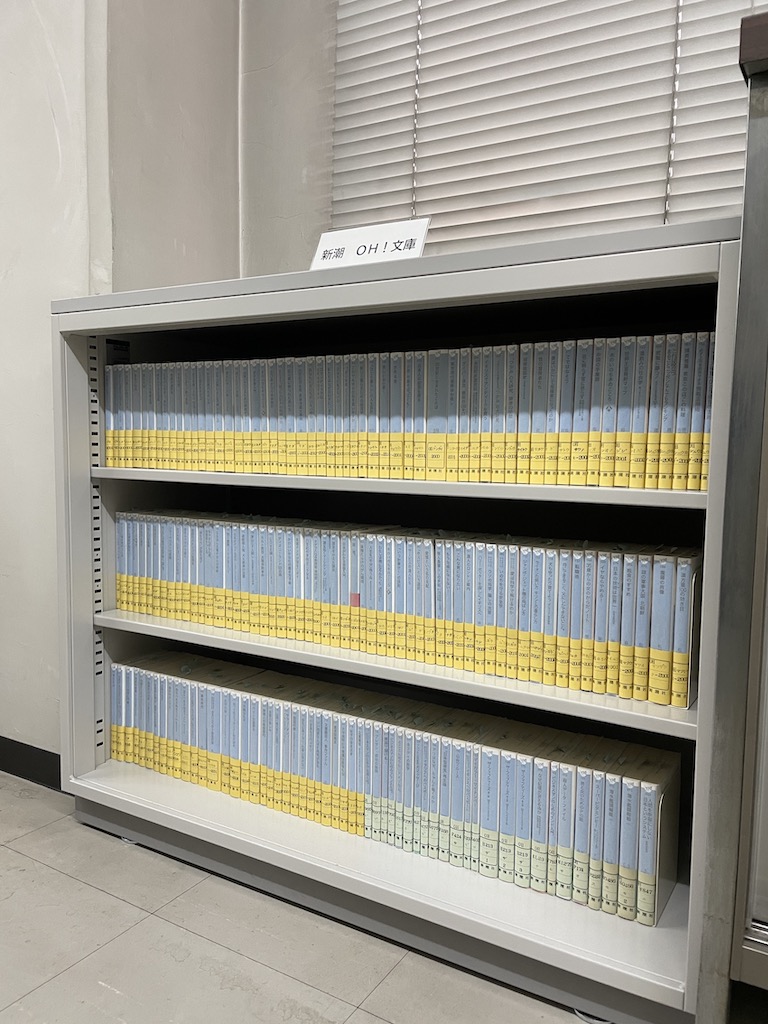

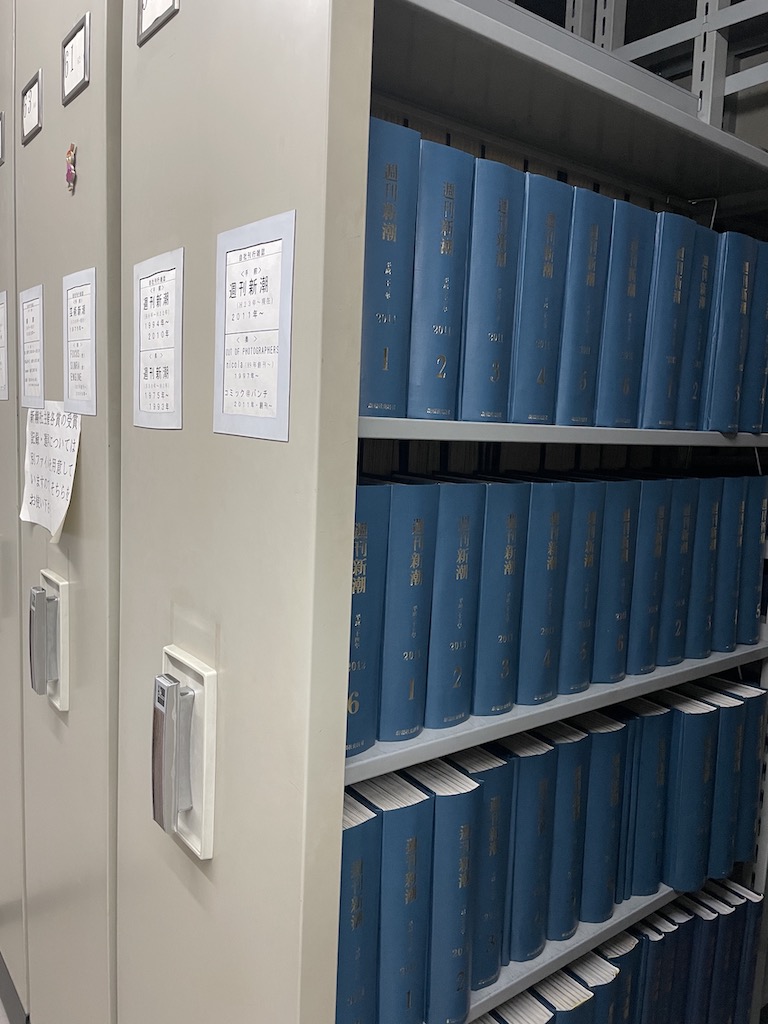

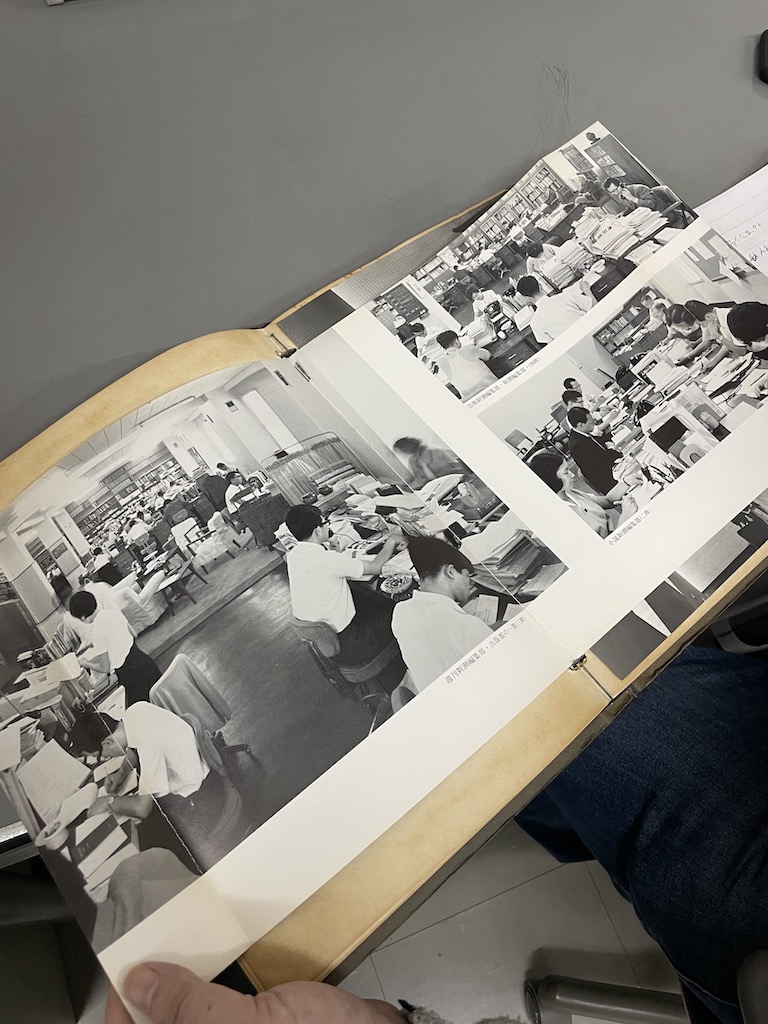

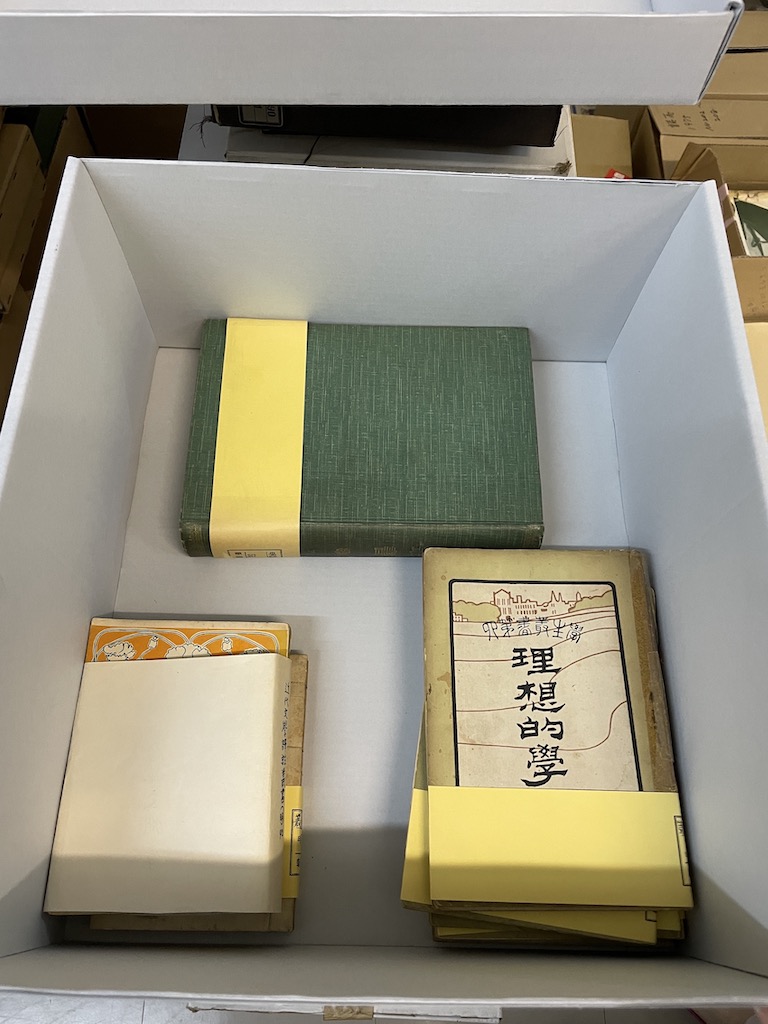

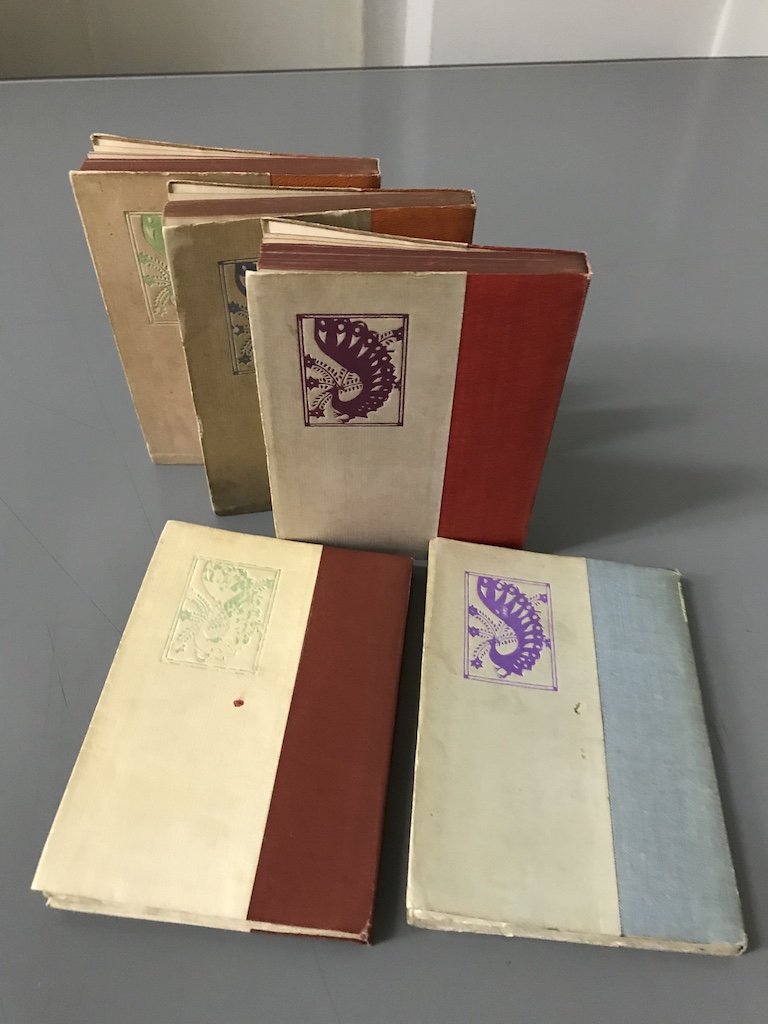

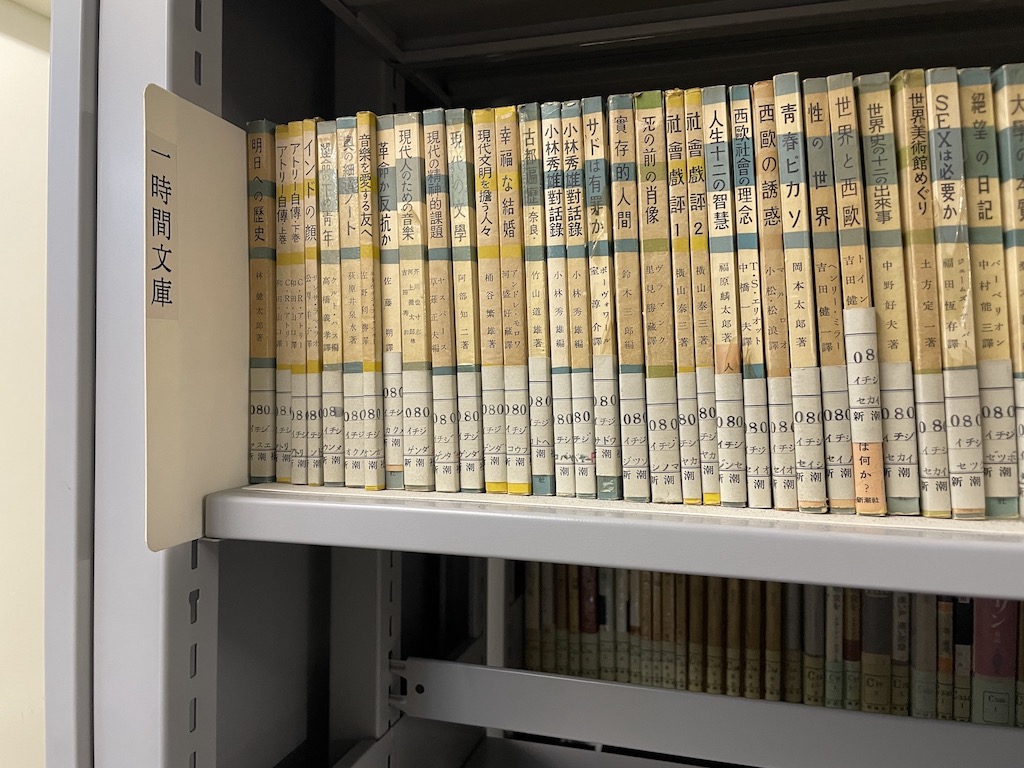

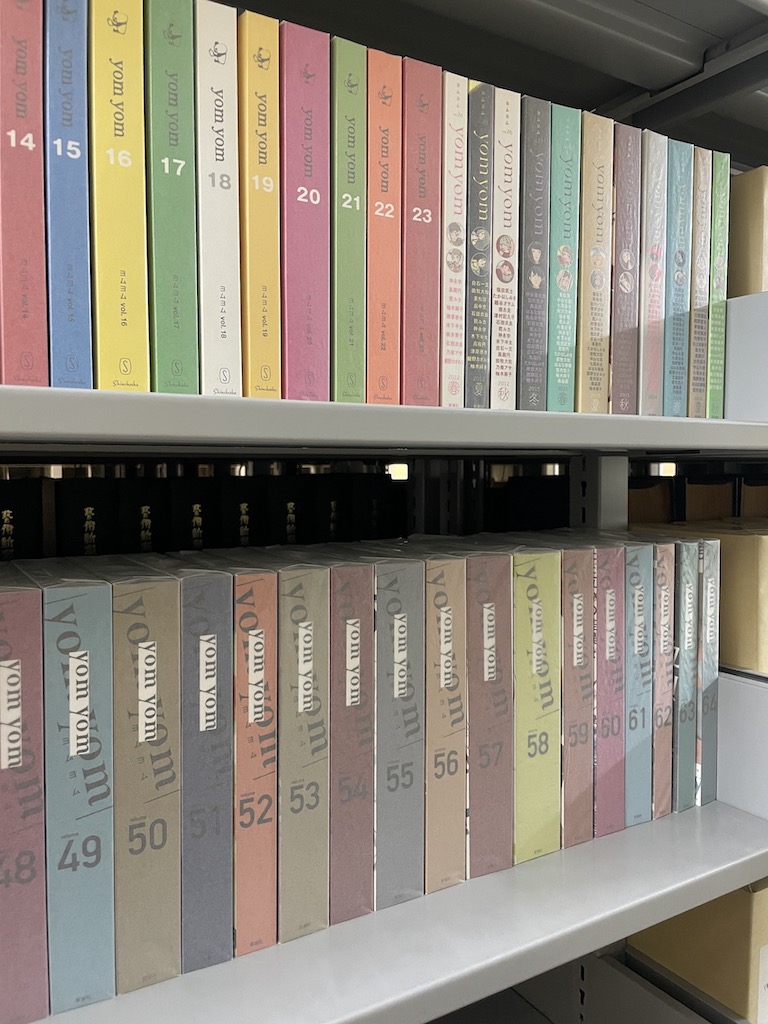

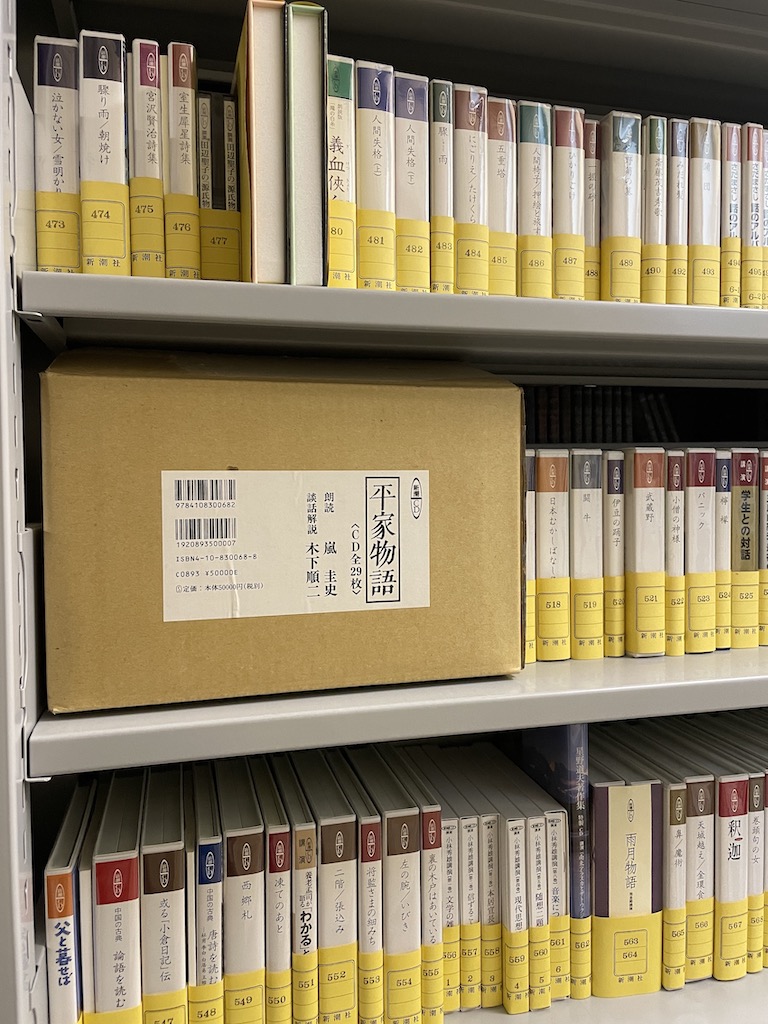

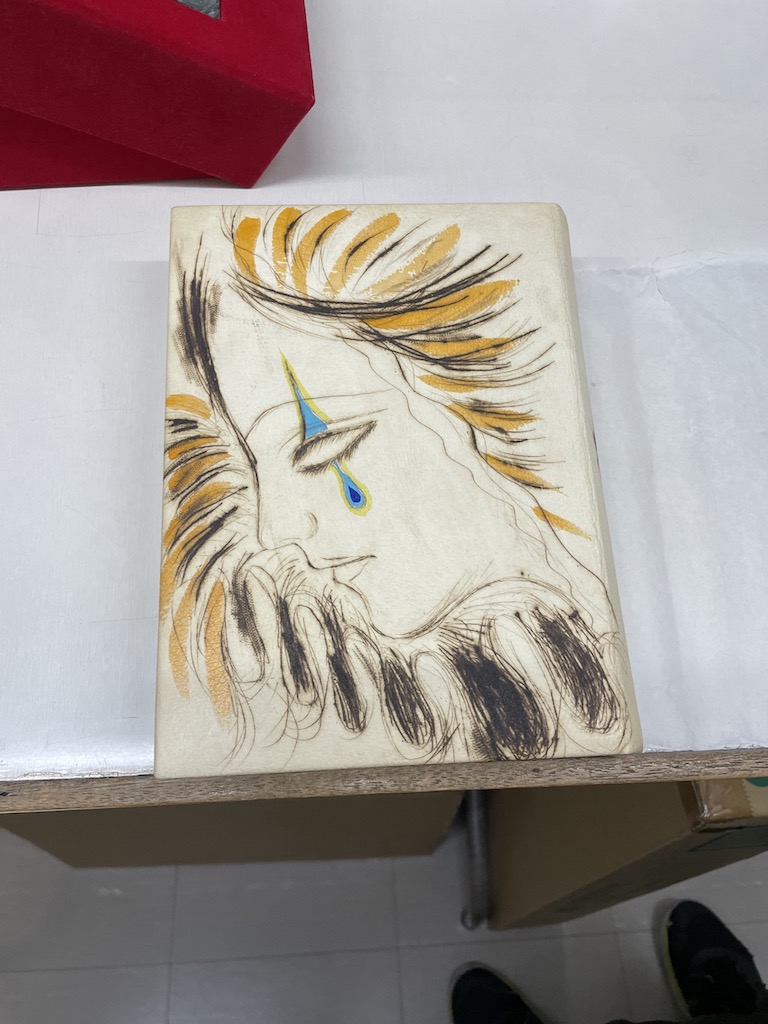

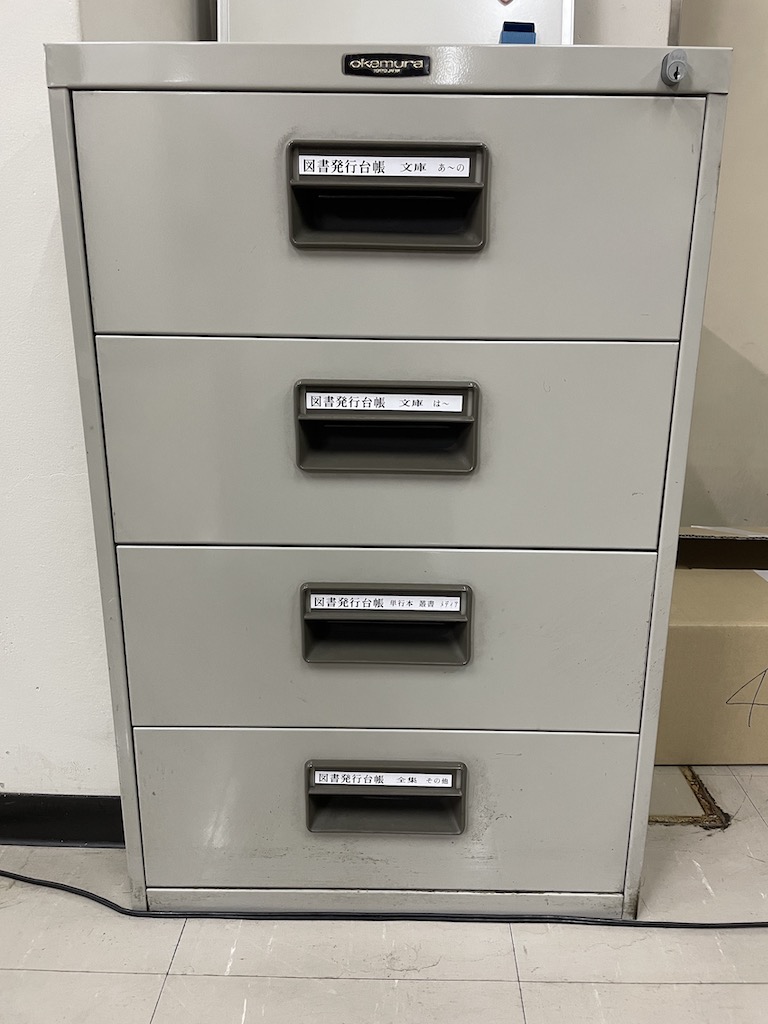

小学生の頃、親に頼んで『星新一の作品集』全18巻を買ってもらった。すでに完結していたが、配達を頼んだ無店舗の本屋さんが毎月1巻ずつ届けてくれるのを首を長くして待った。この作品集には月報とオリジナルの栞、そして新潮社の新刊案内が挟まっていて、本とともに熟読した。 中学生になると、本屋でPR誌の『波』や文庫刊行目録をもらってきて、やっぱり熟読した。インターネットのない時代、新刊の情報はこういった方法でしか手に入らなかった。そういった経験から、自分にとって新潮社は特別な出版社だった。 だから、2006年に創刊された『yom yom』に「小説検定」という連載をすることになったときは嬉しかった。あとで編集者から「ナンダロウアヤシゲという名前が文学クイズに合ってると思ったから」と起用の理由を聞かされて、拍子抜けしたものだが。 連載の何年目だったか、編集者に頼んで資料室を見せてもらった。自社の刊行物が整然と並ぶ棚に感動し、その後、同社で仕事があるたびに理由をつけて潜り込んでいる。社員しか利用できない部屋なので、室内の机で調べ物をしていると「こいつ、何者だ?」という目で見られる。社外でこれだけ何度も入った人間は少ないかもしれない。 ここを訪れる際に案内してくれるのが、資料室担当の早野有紀子さんだ。こういう調べ方をしたいと聞くと、すぐに答えてくれる。それも知りたかったことのもうひとつ奥を提示してくれるのがありがたい。1971年生まれだから私より歳下だが、資料室の主のような存在だ。ある女性編集者は「早野さん、怖いんですよ。借りた資料の返却が遅れるとすぐ怒られます」と云うが、いや、それはアナタが悪いんでしょ……。 これまではこそこそと入り込んでいた資料室だが、今回は取材者として隅々まで見せてもらえることができた。そこで明らかになったのは、新潮社の出版物の厚みと、それらを保存管理してきた資料室の奥深さだった。 自社本からレファレンスツールまで揃う1896年(明治29)、秀英舎(現・大日本印刷)に勤めていた佐藤儀助が『新聲』を創刊。自分の下宿で新聲社をはじめた。1904年(明治37)、『新潮』を創刊し、新潮社を設立した。 創業以来、社屋は転々としたが、1913年(大正2)に牛込区矢来町に社屋を新築。それ以来110年。矢来町と云えば新潮社を指す。 東西線・神楽坂駅の矢来口を出て、地上に上がる。左側にある〈かもめブックス〉は以前は〈文鳥堂書店〉だった。信号を渡ってまっすぐ行くと、左側に新潮社の本館、右側に別館がある。資料室は本館4階にある。 事務室で早野さんが迎えてくれる。渡り廊下を通って資料室に入る。手前は他社本スペース、奥が自社本スペースになっている。 他社本スペースにある本は、基本的に寄贈を受けたものが多い。個人全集や単行本などが並ぶが、作家や出版社のバラツキがある。他社の文庫は1990年代までのものが中心で、いまでは手に入らないタイトルもある。「東日本大震災のとき、床に文庫が散らばって大変でした」と早野さん。 他社の雑誌は総合誌、文芸誌、週刊誌の主要誌が揃っている。以前、資料室では雑誌に載った自社刊行本の書評を収集していた。いまでも別の担当者が継続している。おかげで、新潮社の本がメディアにどう取り上げられたかが判るわけだ。 主要な総合誌、文芸誌、週刊誌がずらり 事典や書誌など調べるためのツールも充実している。「部数が少ないものもあるので、なるべく買っておくようにしています」。夏目漱石、宮沢賢治、川端康成ら作家ごとの事典があるのも便利だ。 『日本古典文学大辞典』(岩波書店)など大部の辞典から個人事典まで揃う ここまででも興味深いが、いよいよ奥の自社本スペースへと向かう。 自社本スペースは大ざっぱに、手前が単行本、中央が文庫、奥が雑誌という構成で、移動式の書架に収められている。 単行本と文庫はそれぞれ、著者の五十音順に配列されている。同じタイトルの本が並んでいるのは、改版や復刊、改装も1点として数えるからだ。 たとえば、新潮文庫の太宰治『人間失格』は1952年の初版以来、9種類が刊行されている。最初の2種では解説を小山清が、以降は奥野健男が執筆していることや、映像化に合わせてカバーが変わっていることなどが判る。 最近では、映像化などに際して、カバーのほぼ全面を覆う「フル帯」というのも出てきて、頭が痛いところだ。 単行本の棚。著者名の50音順に配列 9種類の『人間失格』 単行本については、全集や「純文学書下ろし特別作品」「とんぼの本」などのシリーズはまとめられている。 文庫の棚とは別の場所に、「新潮OH!文庫」が並んでいた。2000年創刊でサブカル系のノンフィクション、エッセイなどを刊行した。松沢呉一『魔羅の肖像』とか大泉実成『消えたマンガ家』とかあったなあ。新潮社に太田出版・扶桑社のテイストが入り込んだみたいで、好きなレーベルだったが短命に終わった。新潮文庫100周年を記念して2014年にスタートした「新潮文庫nex」も、別にまとめられている。 コアなファンが多かった「新潮OH!文庫」 歴史を語る数々の資料奥の雑誌の棚には、『新潮』『小説新潮』『週刊新潮』などのバックナンバーが合本されて並べられている。以前、『波』の創刊から50年をたどる仕事をしたときには、ここから数十冊の合本を借り出した。 1956年2月創刊以来の、『週刊新潮』バックナンバーが並ぶ 書架に「新潮社主催各賞の受賞記録・選評については別ファイルを用意しています」という紙が貼られている。三島由紀夫賞、山本周五郎賞、新潮ミステリー大賞などを指す。それだけ利用率が高いのだろう。 1966年に本館新社屋が落成した際のパンフレットもある。この年は創立70周年にあたり、社史『新潮社七十年』を刊行している。 また、別の場所には新潮文庫の解説目録(社内では「カイモク」と略称されているそうだ)が発行順に並んでいる。これも貴重な資料だ。 社の資料のファイリングボックス 1966年に本館新社屋が落成した際のパンフレットも ここで資料室の歴史を概観しておく。 戦後、自社の出版物を集めて、倉庫に置いてあったという。本館が落成した際、4階のいまとは別の場所に資料室が設けられた。そのとき担当になったのが、秋元洋子さんという社員だった。 1982年発行の『専門図書館』91号に、新潮社資料室の訪問記が載っている(後藤光明「専門図書館を見る その58」)。そこでは秋元さんの仕事ぶりが次のように礼賛されている。 この秋元さんを継いで、二代目の資料室担当になったのが早野さんだ。図書館情報大学在学中に新潮社からの求人があり、1993年に新卒で入社。資料室は1990年頃に現在の場所に移転している。 いよいよ閉架書庫へ現在、自社本スペースに並んでいるのは、1975年以降の刊行物だ。それ以前の刊行物は、閉架書庫に収められている。以前は社外の倉庫に収められていたが、早野さんの時代になってここに集められたという。ここに入れてもらうのは初めてだ。 扉を開けると、かなり広い空間がある。 手前には戦前に刊行された本と雑誌を収めた棚がある。これは中性紙保存箱に収められている。中を見せてもらうと、数冊ずつ入っている。 中性紙保存箱が並ぶ一角とその中身 1914年(大正3)に刊行された最初の新潮文庫もある。クジャクの図案を箔押しした厚表紙。新潮文庫の創刊100年を記念して、2014年に第一期刊行のうちから 5点が完全復刻で刊行されている。 奥に進むと、書架が並ぶ。ここには終戦後から1974年までの単行本、文庫、雑誌が並べられている。 復刊された5冊の新潮文庫 棚を眺めていくと、こんな本やシリーズがあったのか! と興奮する。たとえば、1953年にスタートした「一時間文庫」は、「新書判流行の機運にさきがけ、多彩な収録内容と新鮮さを盛って全集と文庫の中間をねらったシリーズ」(『新潮社一〇〇年図書総目録』)とある。 その一冊にクリスチァン・ディオール、朝吹登水子訳『私は流行をつくる』があった。ファッションデザイナーであるディオールの著書としては、最初に翻訳されたものではないか? 同行した編集者氏は「いま開催中のディオールの展覧会にあわせて復刊すればよかったのに……」と悔やんでいた。ほかにも掘り起こすべきお宝がまだまだ埋もれているはずだ。 「一時間文庫」には復刊したら読みたいタイトルも 雑誌は合本とは別に、一冊ずつ紙に包んで保管している。どれも美しい状態だ。私も連載していた『yom yom』を見てみると、あれ、記憶にない表紙がある。 『yom yom』は43号まで紙で発行されていた。 電子化と云えば、新潮社はカセットブックやビデオブック、CDブック、CD-ROM版など、新しいメディアに対応した刊行物も多い。その現物ももちろんここにある。 1989年には、新潮カセットブックの読者向けにラジカセまで発売した。音響メーカーのラックスと協力して開発した「SLK-1」で、定価3万円(税込み)。「取次各社が取扱を拒否したので、全国書店と直接取引き発売となる」と『新潮社一〇〇年図書総目録』にある。そのラジカセもどこかにあるのだろう。 新潮カセットブックの棚 別の場所には限定版も保管されている。檀一雄『火宅の人』の限定版(136部)の表紙(子羊皮)には司修のオリジナルエッチングが印刷されている。2003年刊行の『優香 Pure&Lure』には、生ポジ20組40枚と特製3Dビュアーが封入されている。そういえば、出版界を「3Dもの」が席巻した時代がたしかにあったと思いだされる。 『火宅の人』限定版の表紙、司修がオリジナルエッチングに一冊ずつ手採色を施している また、新潮社が手がけている自費出版物も、閉架書庫に入っている。広く流通する本ではないので、これもまた貴重な資料だ。 ポール・クローデルの詩集『聖ジュヌヴィエーヴ』の表紙と扉。クローデルは1921年から1927年にかけて、駐日大使を務めた さらに、ここにはこの世に4部しかない本まである。新潮社では単行本と新書で発行部数が10万部を超えると、総革装・天金で装丁され、見返しに手染めマーブル紙を使った特装本が4冊だけ制作される。うち2冊は著者に献呈され、1冊は社長室、1冊は資料室に所蔵される。第一号は三島由紀夫の『金閣寺』。その並びは、戦後のベストセラー史を体現しているようで壮観だ。 特装本『金閣寺』 「もし火事になったら、この部屋から絶対に持ち出す本を5冊決めてあります」と早野さん。 他にも見たいものはまだまだあるが、ここまでですでに2時間近くが経過している。再訪を期して、閉架書庫を出る。 膨大な刊行物の記録 閉架書庫には「出版原簿」「図書原簿」「紙型原簿」などと題されたファイルがあった。また、資料室内には「図書発行台帳」と題するカードボックスがある。単行本、文庫、叢書の書名50音順になっていて、カードには初版の部数や重版の回数とそれぞれの部数が記されている。ベストセラーのデータを調べる際には役立つだろう。利用する人が多くて間違いが生じやすいのか、「混ぜるな(怒)」と注意喚起の貼り紙があった。 閉架書庫の「原簿」の棚 資料室内の「図書発行台帳」カードボックス。「混ぜるな(怒)」はこのボックスの上に貼られている 資料室の蔵書管理も以前は紙のカードだった。そのボックスはいまも隅の方にある。2007年には所蔵目録のデータベースを社内LANで利用できるようになった。 これによって、レファレンスの件数は減ったが、単行本と文庫の違いなどDBに入っていない情報への問い合わせは多い。 資料室の事務室には、雑誌別の執筆者カードボックスがある。1970年代から94年頃まで取られたもので、たとえば、『芸術新潮』に『気まぐれ美術館』を連載した洲之内徹が、『小説新潮』や『波』にも寄稿していることが判る。また、単行本や雑誌の編集部が独自に執筆者索引をつくっている場合もある。 いずれはこれらのデータが既存のDBと結合すれば、いまよりももっと、自社の歴史が調べやすくなると思う。 新潮社の「名校閲」を支える場所 こんなに充実した資料室だが、以前は社員の利用率はあまり高くなかったという。 そんななか、社内で一番この部屋を使い倒しているのが、同じフロアにある校閲部の方々だろう。新潮社の校閲がありがたく、時に恐ろしい存在であることは、同社で仕事をしたことのある著者なら身に染みて知っている。こんなことまでよく調べてくれたと感謝することが多い。 現在は創業125年記念の社史に収録する年表等を校正している。あれ、でも125周年って2021年だったんじゃあ……? 新潮社のブランドを支える縁の下の力持ちである校閲部を、資料で支えているのが資料室なのだ。 入社以来、ずっとひとりでこの部屋を守ってきた早野さんは、「自分があと3人いたらすごくいい資料室になると思うんですが……」と苦笑する。定年まであと8年のうちに、できるだけ整理を進めて、次の担当者に引き継ぎたいと話す。 本が並んでいる場所にいることが好きだという早野さんは、「資料室にいると、担当者以外では最初にまっさらな新刊を手に取ることができるのが嬉しいです」と語る。ちなみに、彼女がよく読むのは海外文学。「あと、横溝正史も好きなんです」。好きな本の話をする早野さんは楽しそうだ。 出版業界では雑誌の休刊が続き、紙からデジタルにシフトする動きが早まっている。この世界の片隅にいる私も、じわじわと苦しくなってきている。それでも、この資料室に来ると、やはり、紙でしか伝えられない文化があるのだと感じる。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |