1月11日の朝、徳島空港に迎えに来てくれた知人の車で、徳島県立文学書道館に着いた。

徳島駅からだと徒歩15分、徳島城跡がある徳島中央公園の近くに位置する。徳島市に来たのは25年ぶりぐらいか。

今回、ここを訪れたのは、ある編集者についての展覧会を観るためだ。

昨年9月、東京の日本近代文学館で「編集者かく戦へり」展が開催された。同館が所蔵する膨大な資料から、編集者にスポットを当てた初めての展示で、編集者と作家がやりとりした

書簡やゲラなどが並んだ。自分が編集者ということもあって、非常に面白く、発見が多かった。

同時期に、三鷹市美術ギャラリー内の「太宰治展示室 三鷹の此の小さい家」で、「石井立(たつ)が遺したもの 編集者としての喜びは《できるかぎりよき本》をつくること」という企画展があった。石井は筑摩書房で晩年の太宰治を担当した。

また、行けなかったが、前橋文学館でも「現在(いま)を編集する 月刊「新潮」創刊120周年記念展」が開催された。

なぜかいま、「編集者」をテーマにした展示が続いているのだ。

そこに、徳島県立文学書道館で「編集者・谷田昌平と第三の新人たち 徳島編」という展示が12月からはじまるというニュースが飛び込んできた。

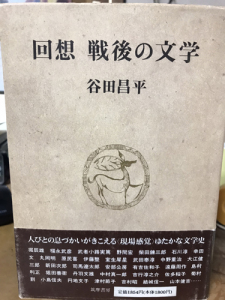

谷田は新潮社の編集者で、遠藤周作、吉行淳之介、安岡章太郎など「第三の新人」と呼ばれる若き作家を担当した。彼らとの交流について、『回想 戦後の文学』(筑摩書房)という

著書もある。

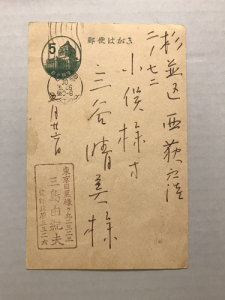

★『回想 昭和の文学』

新潮社の編集者に関心のある私としては、ぜひとも目にしておきたい展示だ。それで、徳島に行くことを決めたのだった。

文学と書道を軸に】

徳島県立文学書道館に入ると、学芸員の成谷麻理子さんが出迎えてくれた。

★徳島県立文学書道館外観

地元の出身で、2017年から同館に勤務。その以前、日本近代文学館でアルバイトをしていたことがあるという。「だから、『書庫拝見』の日本近代文学館の回を懐かしく読みました」と笑う。

取材には、事業課主事の和田輝(ひかる)さん、専門職員の岡田加代子さんも加わった。

徳島県立文学書道館は2002年開館。文学と書道をともに扱う資料館は、全国でも珍しい。

県内では以前から文学館の設置を希望する声があり、一方で、書道美術館への要望も

あった。

先に書道について見ておくと、徳島では独自の書道文化が発達していた。1901年(明治34)、海部郡三那田町(現・由岐町)に生まれた小坂奇石は、多くの作品を残し、書道教育にも携わった。遺族から300点を超える作品と資料が徳島県に寄贈された。

また、1959年には「明治の三筆」の一人と呼ばれた佐賀県の書家・中林梧竹の代表的な

作品が県に寄贈された。梧竹の収集家であった東京の海老塚的傳の熱意によるものだったと

いう。

文学については、徳島県出身の作家・瀬戸内寂聴の存在が大きい。

寂聴は1981年から徳島市で「寂聴塾」を開催。50名ほどの塾生を前に、文学について

語った。その後、「徳島塾」と名前を改め、寂聴とゆかりのある作家を招いて対談するかたちに変わり、1986年まで続いた。

1996年、徳島を訪れた寂聴のもとを、県内の文学団体の代表らが訪問し、資料提供を

要請。このとき寂聴は「県がきちんとした文学館を造ってくれるなら、私が持っている物を

全部、喜んで寄贈したい」と協力を約束した(徳島新聞 1996年3月2日)。

こういった動きを受け、翌年には文学館と書道美術館が一体化した施設を設立するという

基本構想が生まれ、資料の寄贈も相次いだ。

そして、中前川町・北前川町の工業試験場跡地に3階建ての徳島県立文学書道館が新築された。文学も書道も言葉を扱うことから、「言の葉ミュージアム」という別称も付いた。

3階に文学、書道のそれぞれの常設展示室と、瀬戸内寂聴記念室がある。

1階には特別展示室があり、文学3回、書道3回で、年6回の特別展が開催される。別の学芸員が担当するとはいえ、かなり多い回数だ。

図録は毎回発行し、バックナンバーは無料で配布する。じつは、私も以前、興味のある図録をいくつか郵送していただいたことがある。

また、同館では2006年から「ことのは文庫」を刊行。『海野十三短編集』1、2、『瀬戸内寂聴随筆集 わが ふるさと 徳島』、『北條民雄選集 いのちの初夜』など、徳島ゆかりの

作家の文章をオリジナル編集で出している。

瀬戸内寂聴と徳島

寂聴関係の資料を収める収蔵展示室は3階にあり、一般利用者もガラス越しに書庫内を見ることができる。

★収蔵展示室の内部

瀬戸内寂聴は、瀬戸内晴美として1955年に作家デビューしたのち、小説、評伝、エッセイなど多くの分野で活躍。1973年、中尊寺で出家得度した。晩年まで精力的に活動し、2021年に99歳で亡くなった。

2004年には徳島県立文学書道館の館長になり、10年間つとめた。同館では、開館記念の「瀬戸内寂聴展」をはじめ。「寂聴の旅」「寂聴なつかしき人」「寂聴と徳島」など、

さまざまな視点での展示が企画されてきた。今年4月からは「戦後80年 寂聴と戦争」展が

開催中だ。

収蔵展示室には、寂聴の自著と、執筆の参考にした資料が並んでいる。

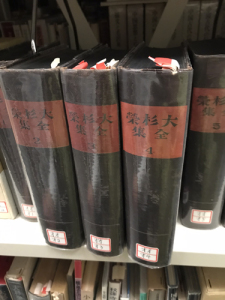

寂聴には『美は乱調にあり』『諧調は偽りなり』など、アナキストの生涯を描いた作品も

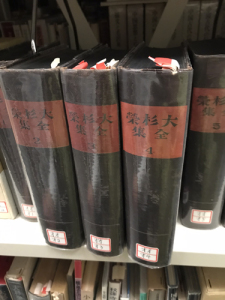

多い。『大杉栄全集』には、多くの書き込みがあった。

★『大杉栄全集』

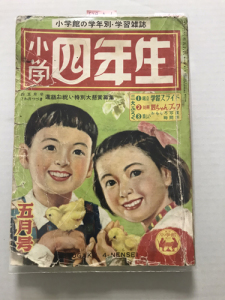

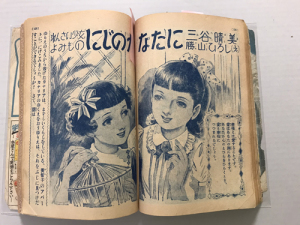

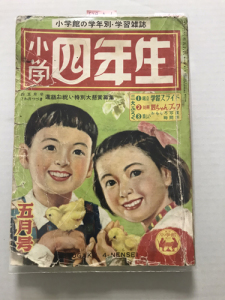

「こんな雑誌にも書いてますよ」と、和田さんが見せてくれたのは、『小学四年生』1954年

5月号だ。中を開くと、「にじのかなたに」という小説がある。筆名は「三谷晴美」。少女

小説や童話で原稿料を得ながら、丹羽文雄主宰の『文学者』同人として文学修業をしていた頃だった。

★『小学四年生』 ★寂聴の小説

著作や雑誌以外にも、原稿や書簡なども収蔵されている。

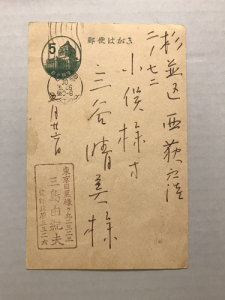

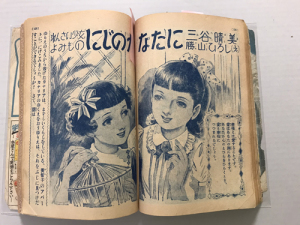

1955年5月に『文学者』に発表した『痛い靴』を読んだ三島由紀夫が、辛辣な感想を寄せ、「貴女ならきっと面白く書けると思ふのです 次作にうんと期待します」と激励した葉書も

ある。

★三島由紀夫から寂聴への葉書

寂聴は連作短編集『場所』に収録された『眉山』など、徳島を舞台にした小説、エッセイを多く書いた。また、作家の生田花世、「バロン薩摩」と呼ばれる富豪で文筆家の薩摩治郎八、日本舞踊家の武原はんら、徳島ゆかりの人物と交流している。

そういう点からも、故郷の徳島にこれだけまとまった寂聴の資料がある意味は大きい。

徳島ゆかりの文学者の資料

いよいよ、書庫に案内していただく。

最初に入った書庫には、保存箱がずらりと並ぶ。人物名が書かれているが、中に何が入っているかは開けてみないと判らない。

★保存箱が並ぶ棚

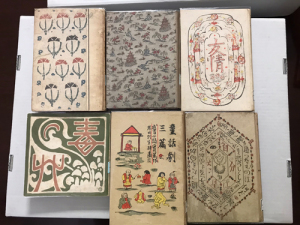

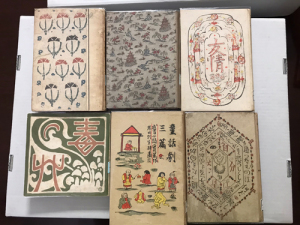

たとえば、「伊上凡骨」という箱には、十数冊の本が入っている。

★伊上凡骨の装丁版画本

凡骨は現在の徳島市に生まれ、東京で木版画彫刻を学ぶ。『明星』に画家の挿絵などを木版彫刻し、「パンの会」常連として作家や画家と交流。多くの本の装丁版画を手がけた人物だ(盛厚三『木版彫刻師 伊上凡骨』ことのは文庫)。

なかでも有名なのは、夏目漱石の『こゝろ』(岩波書店)だが、同館には木下杢太郎『和泉屋染物店』(東雲堂書店)、武者小路実篤『友情』(以文社)、与謝野鉄幹・晶子『毒草』(本郷書院)などが所蔵されている。いずれも美本ばかりで、手に取るとうっとりする。

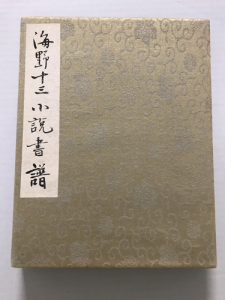

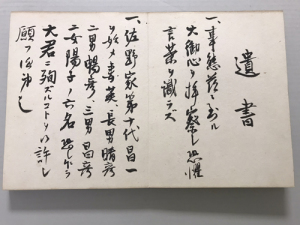

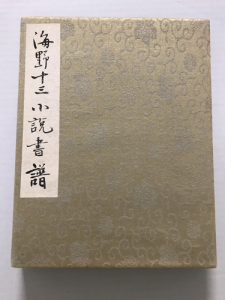

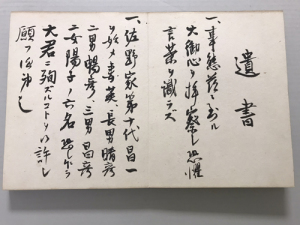

また、「海野十三」の箱には、『海野十三小説書譜』と題された自筆の折本が入っていた。表面は自著の目録だが、裏面には「遺書」が書かれている。これは終戦後、一家心中を図ろうとしたときに書いたものだと云われる。

箱に入ったもの以外にも、さまざまな物品が保管されている。

★海野十三小説書譜 ★同 遺書

別のフロアには、書籍や雑誌がずらりと並ぶ。県内の同人誌も揃っている。

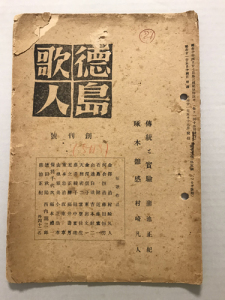

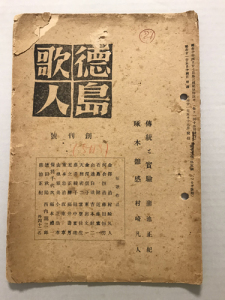

『徳島歌人』は1946年5月に創刊された。紙不足のなか、何とかかき集めて発行したという。

★『徳島歌人』

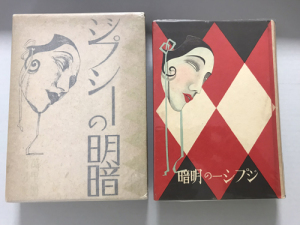

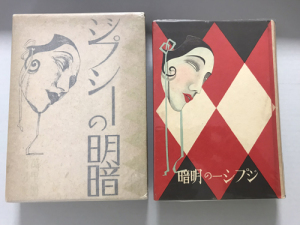

新居格(にいいたる)の著作も並ぶ。新居は板野郡大津村(現・鳴門市大津町)出身。

大正期に評論家、翻訳家として頭角をあらわし、エロ・グロ・ナンセンスの時代を的確に

とらえた。「モボ」(モダンボーイ)、「モガ」(モダンガール)や「左傾」などの流行語の生みの親でもある。戦後は杉並区長も務めた。『ジプシーの明暗』(萬里閣書房)は、表紙のイラストが印象的だ。

★新居格の棚 ★新居格『ジプシーの明暗』

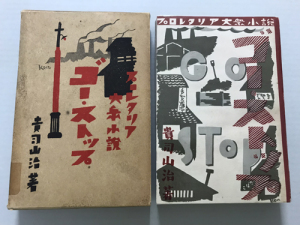

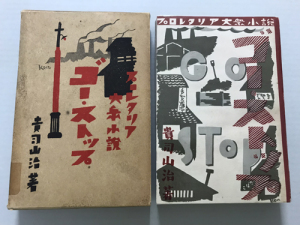

プロレタリア文学者として知られる貴司山治(きしやまじ)の棚もある。代表作の『ゴー・ストップ』は何冊もあった。

★貴司山治『ゴー・ストップ』

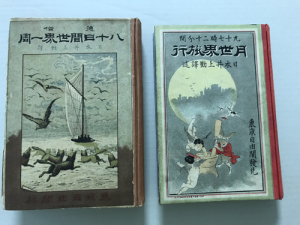

ジュール・ヴェルヌの翻訳者として知られる井上勤も、徳島出身だ。井上は1850年(嘉永3)に名東郡前川村(現・徳島市)に生まれ、徳島に滞在していたオランダ人から英語を

学ぶ。トマス・モアやシェークスピアなどを読みやすい翻訳で刊行した。とくにヴェルヌの『月世界旅行』『八十日間世界一周』は多くの読者を得た。

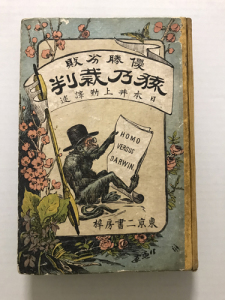

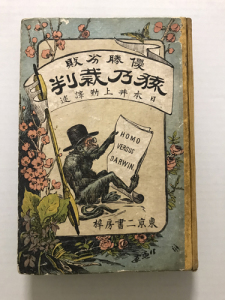

『優勝劣敗 猿乃裁判』というタイトルが目に入り、なんだろうと思ったら、エイサ・グレイが小説のかたちでダーウィンに反論したものだった。

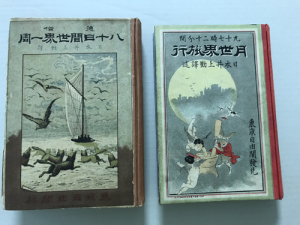

★井上勤訳のヴェルヌ ★『優勝劣敗 猿乃裁判』

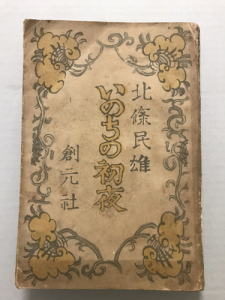

ハンセン病にかかりながらも、文学の道を進んだ北條民雄は、ソウルに生まれ、徳島県

那賀郡(現・阿南市)で育つ。結婚後、ハンセン病と診断され、1934年(昭和9)に東京の

全生病院に入院した。その生活の中で小説を書き、川端康成に送った。

『最初の一夜』と題した小説を読んだ川端は、「凄い小説」と激賞する手紙を北條に送った。その手紙は同館に所蔵されている。この作品は川端によって『いのちの初夜』と改題され、『文学界』に掲載され、大きな反響を呼んだ。

★北條民雄『いのちの初夜』

徳島をこよなく愛したのが、ポルトガル生まれのヴェンセスラウ・デ・モラエスだ。神戸、大阪で総領事を務め、神戸時代に徳島出身の芸者おヨネと結婚した。ヨネが亡くなったあと、モラエスは退職して1913年(大正2)から徳島に住んだ。徳島ではおヨネの姪コハルを妻としたが、彼女にも先立たれる。

モラエスは、『おヨネとコハル』『徳島の盆踊り』などの著作をあらわし、75歳で徳島で

亡くなった。

★モラエス『徳島の盆踊り』

他にも徳島の出身者には、社会運動家の賀川豊彦、作家の富士正晴、評論家の中野好夫や

荒正人らがおり、同館には彼らの著作・資料も収蔵されている。

また、書庫内にあるファイルケースには、徳島に縁のある人物についての新聞記事の切り

抜きが分類整理されている。

★記事ファイルケース

書庫内をひとめぐりしだだけの印象では、徳島にゆかりのある人たちは、メジャーではないにしても、独特の活動を行なう、どこか一癖あるように感じた。

久米惣七というコレクター

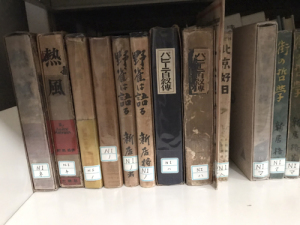

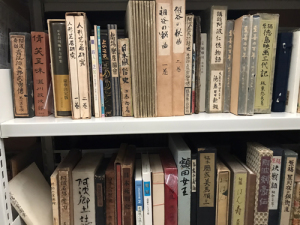

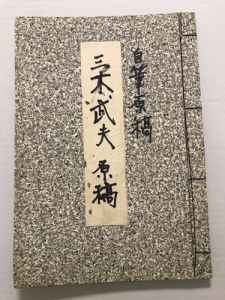

ある棚を見たときに、ほかの棚とは違う感じを受けた。背に手書きの題名が入っている本やファイルが多いのだ。「久米惣七・寄贈資料」とある。久米惣七って誰だろう?

「新聞記者で、いろんな資料を集めた人です」と、成谷さんが教えてくれる。

★久米惣七の棚

久米惣七は徳島日日新聞社(現・徳島新聞社)の記者で、作家や著名人が同誌に寄稿した

原稿を収集していた。それらは久米本人によって、きちんと製本され、タイトルが記されて

いる。

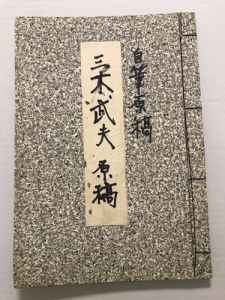

そのなかには著名人の原稿も多くあり、たとえば徳島出身で総理大臣も務めた三木武夫の「ケネディの横顔」という原稿もある。

★三木武夫の原稿

また、谷崎潤一郎『蓼喰ふ蟲』(改造社)には、谷崎の署名の紙片が貼り付けられている。久米は著名人のサインを収集しており、それらを貼り付けた額もある(原田聖子「久米惣七

旧蔵資料(久米仁氏寄託)について」、『水脈 徳島県立文学館・書道美術館(仮称)開設

準備研究紀要』第2号、2001年3月)。コレクター気質の久米にとって、記者という職業はうってつけのものだったようだ。

これらの資料は2000年に京屋社会福祉事業団から寄贈されたもので、合計1184点にのぼる。成谷さんの説明によれば、京屋は徳島県で手広くスーパーマーケットチェーンを展開する企業の前身で、創業者は地域の文化保護、文化振興にも熱心だった。その面で、のちに述べるように阿波人形の研究家である久米との交流があったのではないかということだ。これとは

別に遺族から一部を購入した資料もある。

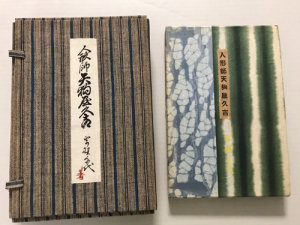

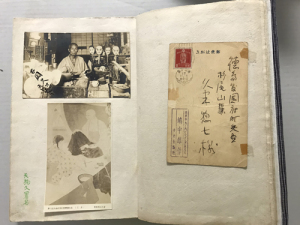

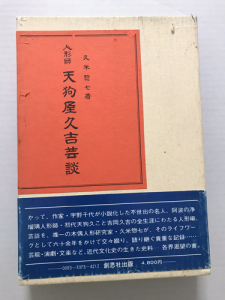

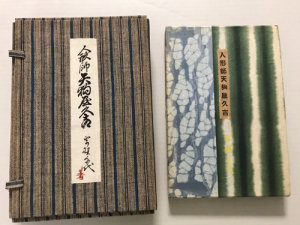

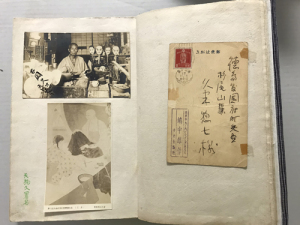

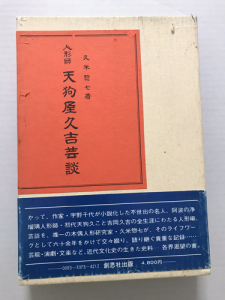

久米は、宇野千代の小説『人形師天狗屋久吉』誕生の功労者でもある。

★宇野千代『人形師天狗屋久吉』

天狗師久吉は、本名・吉岡久吉。15歳で人形師若松屋富五郎に弟子入りし、独立後、

天狗久を名乗る。

徳島県では浄瑠璃の語りが盛んに行なわれていた。

「天狗久は、人形の頭の材料をヒノキからキリに替えて人形の重さを軽減したり、目にガラス玉を使って薄暗い光の中でも目が輝くように工夫した。(略)初代天狗久の最大の功績は、

舞台道具の一部とみなされていた人形浄瑠璃芝居の人形頭を芸術の域にまで高めたことである」(大和武生「阿波の人形浄瑠璃と初代天狗久」、『宇野千代と人形師天狗久 久米コレクションより』徳島県立文学書道館)

久米はこの天狗久の工房に通って彼の話を聞き、『中央公論』1940年(昭和15)7・8月号に「人形師芸談」として発表した。その縁で、天狗久は中央公論社社長の嶋中雄作に人形を贈った。

宇野は嶋中家でこの人形を見て衝撃を受ける。そして、久米に連絡を取って、1942年(昭和17)4月に徳島を訪れ、天狗久に会った。2か月後、再び徳島を訪れて、一週間にわたって天狗久のもとに通って話を聞いた。

宇野から久米に送った書簡も同館に所蔵されている。それを読むと、宇野がいかにこの

仕事に打ち込み、久米も宇野の要求にできるだけ答えた様子が判る。

そして、同年11月号、12月号の『中央公論』に掲載されたのが、『人形師天狗屋久吉』だった。

戦争が始まった時期に、世の中に背を向けて、一心に自分の仕事に打ち込む天狗久に、宇野は次のように思う。

「それにしても、私たちのような仕事をしているものの誰が、このいま、ここに書いたりしているこの文字が、もうじきに、この世では使われないものになるなどと聞かされるようなことがあったとしたら、それでもなお、その同じ文字で人に読まれようなどと思い、一心にものなぞを書いたりすることが出来るだろうか」

ここには、作家としての決意がうかがわれる。聞き書きという手法を駆使した同作は、代表作ともいえる『おはん』を生み出したと云われている。

当時、夫とともに北京にいた瀬戸内寂聴は単行本化された同作を読んだ。

「天狗久の小説は、一遍に私の小説への憧れと夢を眠りの中からゆさぶりおこしてきた」

(瀬戸内寂聴「宇野千代さんとの半世紀」、『宇野千代と人形師天狗久』)

天狗久、久米惣七、宇野千代と渡ったバトンが、作家・瀬戸内寂聴誕生のきっかけになったとは奇縁だ。

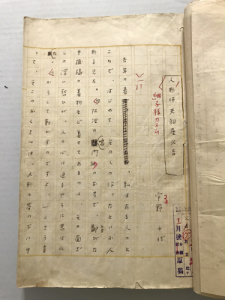

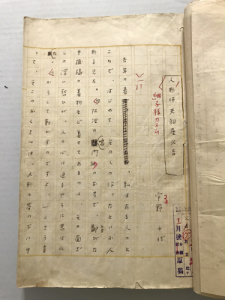

同館には、『人形師天狗屋久吉』の原稿が所蔵されている。

★『人形師天狗屋久吉』原稿

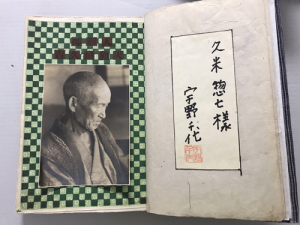

また、久米が自分で製本したと思われる単行本には、久米宛の宇野千代の署名、久米宛の

葉書や天狗久の写真が貼り込まれている。

★宇野千代献呈 ★写真の貼り込み

久米は退職後も郷土史家として活動。『人形師天狗屋久吉芸談』(創思社出版)など、阿波の人形芝居についての著書を残した。

★久米惣七著書

編集者の足跡

取材を終えた翌日、改めて来館した私は、最初の目的である「編集者・谷田昌平と第三の

新人たち 徳島編」を観た。

★谷田昌平展

徳島編と銘打ったのは、2017年に町田市民文学館で「没後10年 編集者・谷田昌平と第三の新人たち」という展示が開催されていたからだ。私は見逃していたが、のちに図録を入手していた。

谷田昌平は1923年(大正12)に神戸で生まれ、徳島で小学生時代を過ごした。京都大学の卒論で「堀辰雄論」を書いたことがきっかけで、『堀辰雄全集』(新潮社)に校訂者として

加わった。そして、新潮社に入社する。

多くの作家の単行本の編集を担当したのち、1961年に自ら発案した「純文学書下ろし特別作品」をスタート。安部公房『砂の女』、大江健三郎『個人的な体験』、有吉佐和子『恍惚の人』など、文学史に残る作品を生んだ。

遠藤周作の『沈黙』を担当したときは、谷田の家から近い遠藤家にしばしば通った。同作は広告では『日向の匂い』として掲載されたが、谷田の助言で『沈黙』となったという。

谷田は写真が好きで、会合やパーティーなどでの作家の写真を撮っている。信頼する編集者の前だからか。どの作家もくつろいだ表情で写っている。

展示を見た後、谷田の後輩にあたる元新潮社の池田雅延さんの「谷田昌平さん、文芸出版の大恩人」という講演も聴いた。

ホテルで『回想 戦後の文学』のあとがきを読み返す。そこには、こうあった。

「私の編集者時代は、多くの作家達との親密な付合いの思い出や、数多くの本を作らせて

もらった思い出で満たされている。年長の作家や同世代の作家によって編集者としての勉強も

させてもらった。作家によって鍛えられたのである」

谷田昌平という編集者に惹かれて、徳島まで来てよかったと、改めて感じた。

徳島県立文学書道館

〒770-0807 徳島市中前川町2丁目22-1 (徳島中学校東隣)

ウェブサイト

http://www.bungakushodo.jp/

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu