東北の古本屋―――地域の文化を紡ぐとは 【古本屋でつなぐ東北(みちのく)7(完)】(福島県&宮城県・阿武隈書房)有賀史人 |

|

福島県いわき市で、一〇坪ほどの小さな店舗を営んでおります。二〇一八年夏の開店で、もう少しで五年になります。その間、猫は欠かしたことがありません。近所の野良猫や飼い猫どもが、一、二匹は常時店の何処かにいるはずです。茶トラのゴンタと、かげ猫のシッポは、人になつかないので、店番はしません。以前いた片目のタロウは、接客好きで店の集客に一役買ってくれました。猫は寄ってくるのですが、お客様は一日に数人訪れる程度のささやかな店です。

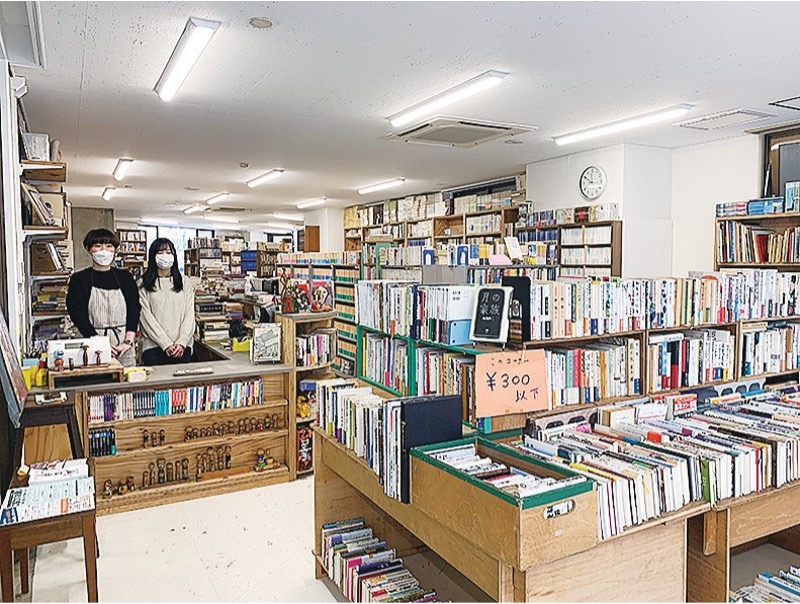

二〇二一年一一月に、宮城県仙台市に新たに店を開きました。仙台駅から歩いて五分ほどの場所で、こちらは若いスタッフたちに任せています。五〇坪ほどの広さで、一万点ほどの本やレコードを陳列しています。また、仙台では、ここ数年、デパートや新刊書店などの古書催事が盛り上がっています。 実家で飼っていた茶ト ラのビーちゃんが、昨年亡くなりました。享年おおよそ二五歳。私が二〇歳の頃に拾ってきた猫で、実家で面倒をみてもらっていました。古書業界に入りたての二〇歳。あれから二五年たちます。 一月一四日の仙台市内はどんと祭に正月飾りを納めに来る車で混雑しています。どんと祭は小正月の晩に正月飾りを燃やすものです。そんな神社の車列をわき目に、今日の買取現場へと向かいます。亡くなられた神主の蔵書で、娘さんからの依頼です。書斎の本は一日で終わる量ではなく、数日かかりそうです。二階の寝室はお札などを作る作業場で、今日の夜にお焚き上げになるはずだった正月飾りの切り紙が散乱しています。「これは骨董屋さんに売るには忍びなくて」と、娘さんから託されたのが釜神様と金精様でした。釜神様は、宮城県北に分布する家の台所に祭られる大きな木製面、金精様は奥会津の屋内に祭られる木製の男根。知人の博物館の学芸員に相談してみますとお預かりしました。 この神主の御先祖は戦国期に宮城県の牡鹿半島に土着した熊野修験という伝承を持っており、戦後まで半島のいくつかの神社を管掌していました。もう捨ててしまうという段ボール箱を何十箱と開けて整理していますと、明治から大正期の書付が数十冊出てきました。病を治したり、家の災厄を払うなどの呪法の写本で、国家神道が成立した近代でも、修験系の呪法をこの地域の神主が用いた証左となるものでした。 古本屋は、釜神様や金精様、呪法の書付などに売価を付けて売ることができます。そして、それらは実際に売れるものです。しかし、そのモノの持つ由緒来歴を商品情報に乗せることは現状難しいことです。御神体に旧〇〇家所蔵の記載を付けることや、呪法の書付に神主の履歴書や神社台帳をセットにして売買することは、現状プライバシーの観点から難しいと思うのです。こうした意味では、古本屋は、本やモノを伝えてきた人の来歴や地域のコンテキストを漂白した上で商品化しているという一面があります。 いわき市でとれた魚が常磐物としてPRされ、東京へと出荷されていきます。地物のいいところは地元の住民の口には入らずに、高く売れるところへと出荷されます。近年は中国やドバイに営業へ行ったといいます。古本屋も然りで、いい本は東京の市場へ送り、すぐに売れそうなものはインターネットで売り捌く。商売としては至極真っ当なことではあります。古本屋は、地域の文化を後世に伝える文化的な使命がある。確かに、地元の方々が持ち伝えてきた本や資料を、次の世代へと引き継いでゆくという一面はあります。自戒を込めて言いますが、それは結果であり、原因ではないのです。 あらためて、東北の古本屋とは何か。確かに東北という地で、古本屋を営んでいることは事実です。仕入れも東北という地から行っている。しかし、東北が伝えてきた本や資料は何処へ向かうのか。本やモノにまつわる東北という記憶は、仕入れ先の人から「いい人のもとへ届けてください」といわれるたびに、こんなことを思うのです。

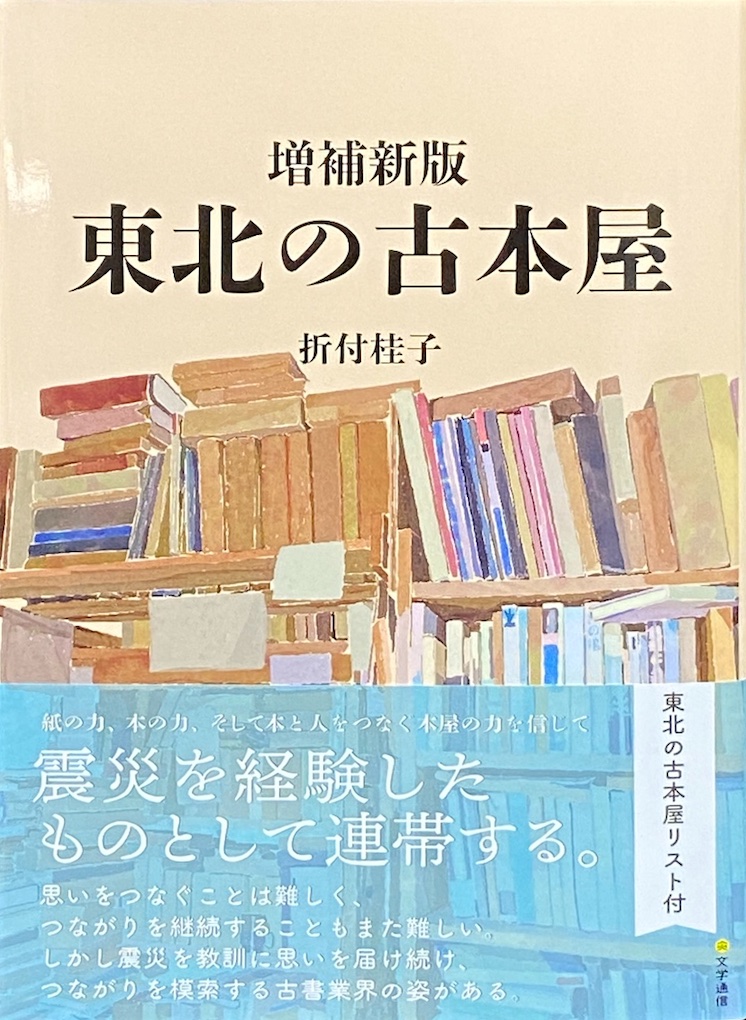

※写真は阿武隈書房仙台店店内風景  『増補新版 東北の古本屋』 折付桂子著 文学通信刊 ISBN978-4-909658-88-3 四六判・並製・312頁(フルカラー) 定価:本体1,800円(税別)好評発売中! https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-88-3.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |