東北の古本屋―――広がる古本の裾野 【古本屋でつなぐ東北(みちのく)余話】(日本古書通信社)折付桂子 |

|

「古本屋でつなぐ東北」は『日本古書通信』二〇二二年八月~二〇二三年二月号に連載した、東北の若い古本屋さんによるリレーエッセイです。自らの針路を決めた古本屋との出会い、一度読まれた本ならではの想いを込めた売り方の工夫、地方の雄である古本屋三代目の覚悟、古本屋仲間と交流し情報交換する休日、細々(こまごま)とした地元資料を整理し伝える難しさ、震災と原発事故を乗越え被災地で頑張る日々、そして東北の古本屋として生きることはどういうことか、などについて七人の店主が胸の内を語ってくれました。そこには、古本屋という仕事に向き合う真摯な姿勢、地域に対する熱い思いが感じ取れます。一方で、葛藤もあります。東北はいわば辺境の地。食品でも何でも良い物が中央へと流れる中で、古本の世界でも同様の状況はあり、地元の資料を地元で繋いでゆくことの厳しさを阿武隈書房さんが指摘していました。ただ、そうした悩みを抱えつつも、地域と繋がり、仲間と繋がり、そして地元の文化を伝えてゆこうという思いは、東日本大震災を経て、より強くなったように感じます。

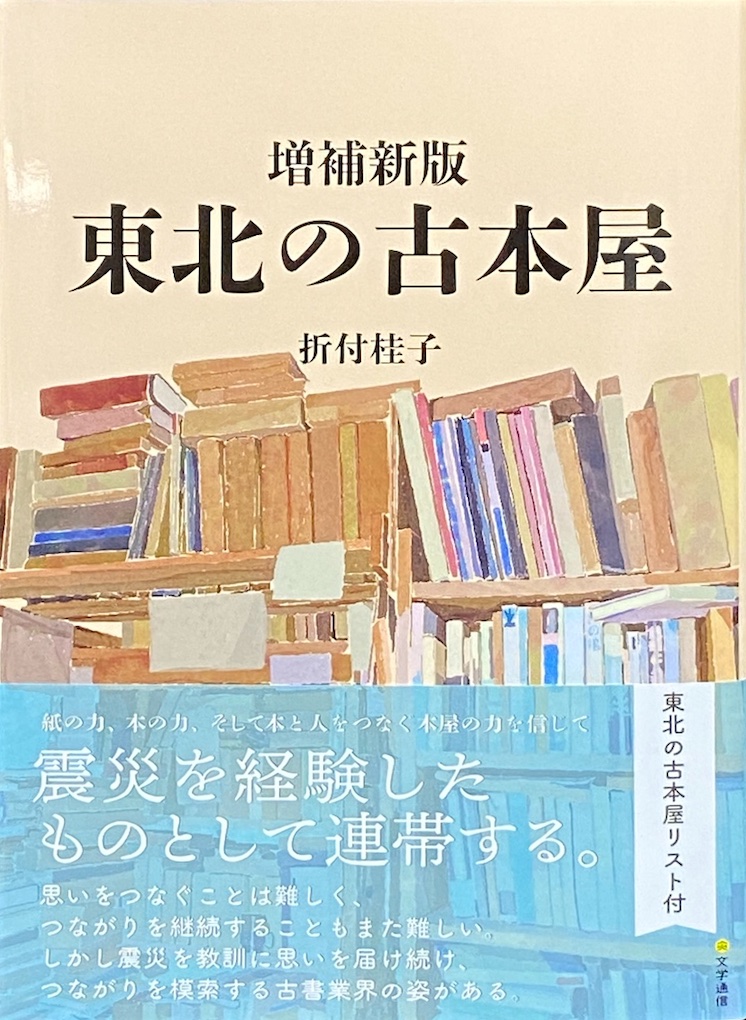

実は、このリレーエッセイは、拙著『東北の古本屋』(二〇一九・私家版・絶版)及び『増補新版 東北の古本屋』(二〇二二・文学通信)に至る取材の積み重ねがあったからこそ出来た企画です。東日本大震災以来、毎年東北取材を続けて生れたのが、詳細な東北の古本屋ガイドで、業界から見た震災記録でもある『東北の古本屋』ですが、その過程で何度もお会いするうちに店主の方々と親しく言葉を交わせるようになりました。 『増補新版 東北の古本屋』では東北六県六〇軒の古書組合員を紹介しています。そのうち店舗は四一軒(店舗率六八%は全国的に見ても高い方だと思います)。店舗は全て写真と地図を入れ、店主に話を伺い詳しく案内しています。今回の連載では、若い店主の思いをお届けしましたが、ベテランの声も含め、東北全体の様子、業界の復興状況を知りたい方は、本書を是非ご覧ください。 とにかく今、東北の古本屋は元気です。宮城県では一昨年の暮れに阿武隈書房仙台店、昨年夏に大崎市のテンガロン古書店、そして今年一月に石巻市のゆずりは書房さんがそれぞれ店を開きました。新規加入も続いていて、宮城県の千年王国さんはこのGWから店舗営業を開始、山形県の四軒目の組合員・禅林堂さんも今夏、店を開く予定、福島県の星月夜書店さんも今はネット販売ですがいずれ店を持ちたいと伺いました。皆さんとても前向きです。 勿論、世代交替の波はあり、盛岡市の浅沼古書店といわき市の平読書クラブさんが、年齢的な事情でこの三月で閉店されました。ともに硬派な品揃えで長く地域を支えてきた存在で、閉店は残念で淋しい限りですが、思いは若い方々が引き継いでくれるでしょう。 また、即売展も宮城県を中心に活況を呈しています。一昨年、仙台市の老舗新刊書店=金港堂を会場にサンモール古本市が開かれました。宮城組合主催の催事としては半世紀ぶりというこの即売展は大盛況で、その後市内の新刊書店などから催事依頼が相次いだそうです。震災から復活、定着している仙台駅前イービーンズ展に加え、昨年は金港堂、丸善アエル、フォーラス、そして県境を越えて山形の戸田書店古本市にも有志が参加しました。更に今年は、仙台市の泉中央駅前セルバで八文字屋古書市も開かれます。福島県でも昨秋、組合員が主導する催事としては約二〇年ぶりという会津ブックフェアが開催され賑わいました。青森県でも二〇一九年のさくらの古本市をステップに二〇二〇年からアオモリ古書フェアが、東北の業者仲間が参加して開催されています。そして仙台ではフォーラス即売展をきっかけに、今春、新刊と古書を融合した新たな本の場=ブックスペースあらえみしも生れ、大きな話題となっています。想いを込めた店作り、広がる 即売展、新しい本との出会いの場…様々な形の店や場が古本の裾野を広げ、今後も古本の文化を繋いでいってくれると信じて見つめていこうと思います。

(写真はブックスペースあらえみし)  『増補新版 東北の古本屋』 折付桂子著 文学通信刊 ISBN978-4-909658-88-3 四六判・並製・312頁(フルカラー) 定価:本体1,800円(税別)好評発売中! https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-88-3.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |