国立映画アーカイブ 個人コレクションをめぐるドラマ【書庫拝見13】南陀楼綾繁 |

|

4月12日、JR東京駅には多くの人が行き交っていた。だいぶ人の流れが戻ってきたなと感じつつ、八重洲口に出る。信号の向こうに3月末で閉店した〈八重洲ブックセンター〉本店が見える。私が小学生の時、初めて上京して真っ先に訪れた新刊書店だ。

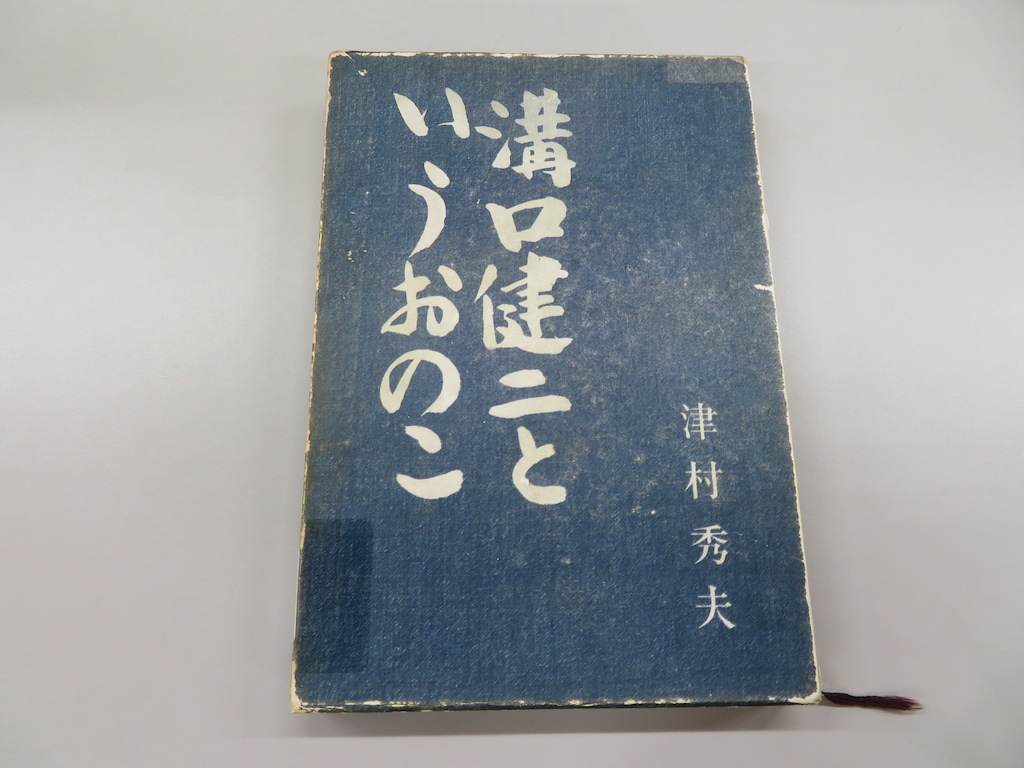

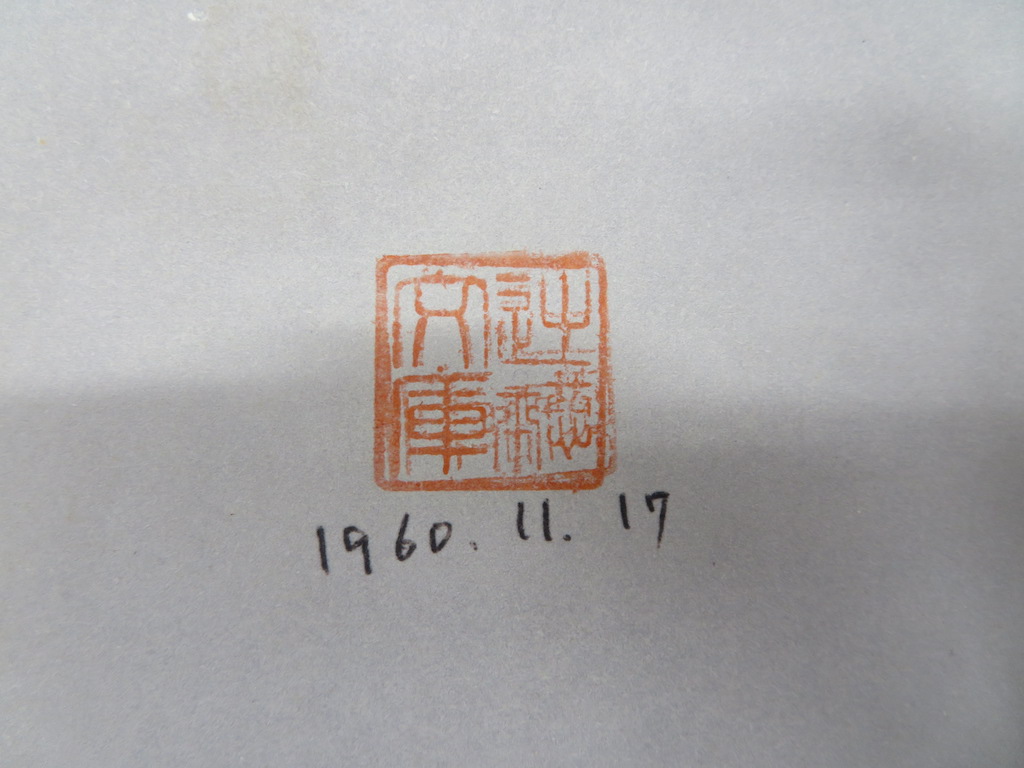

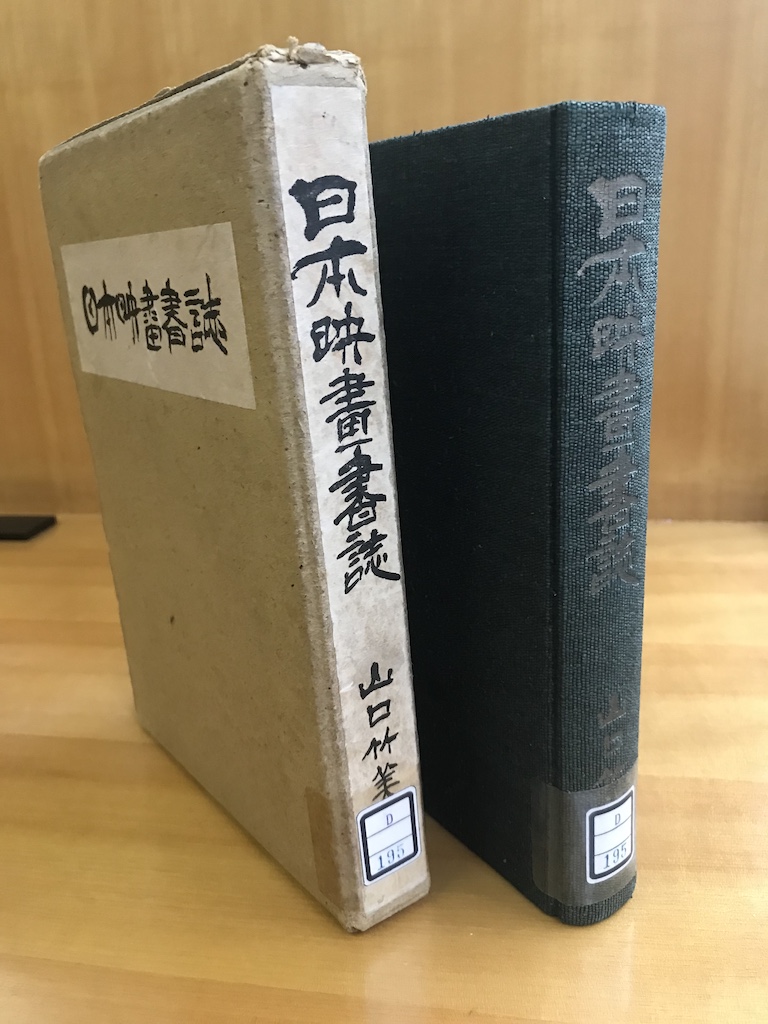

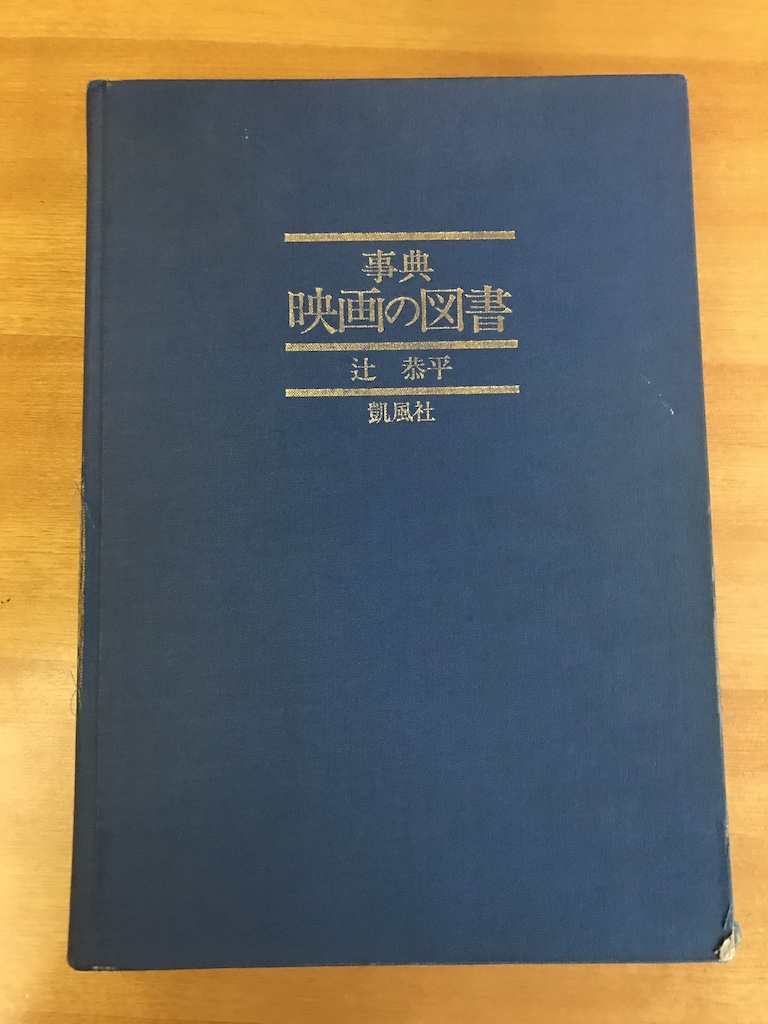

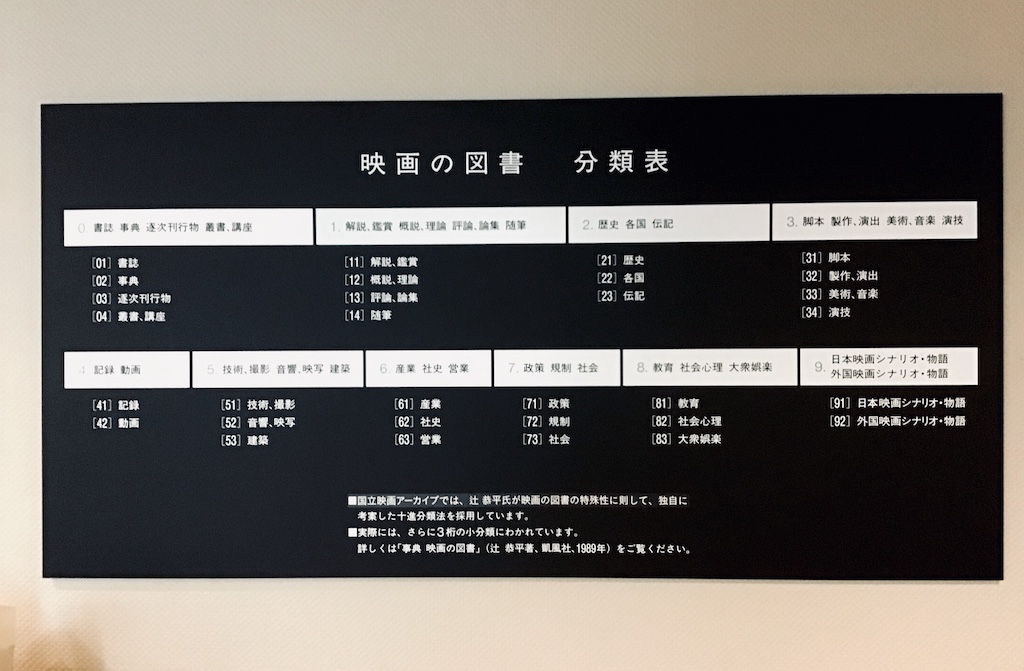

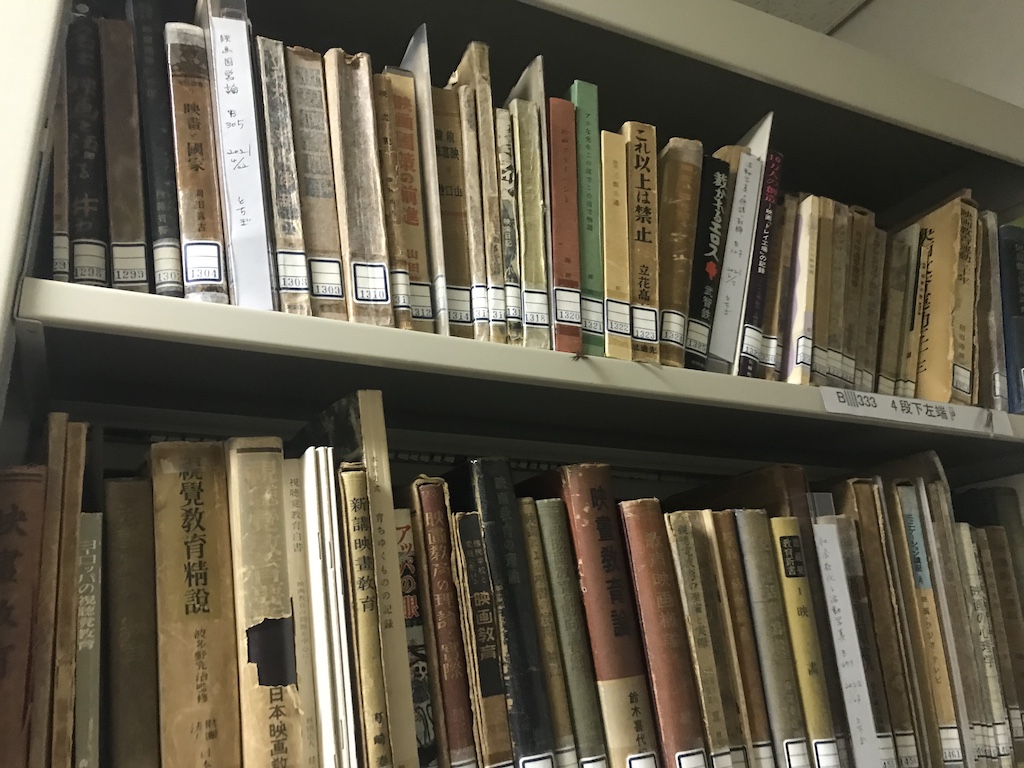

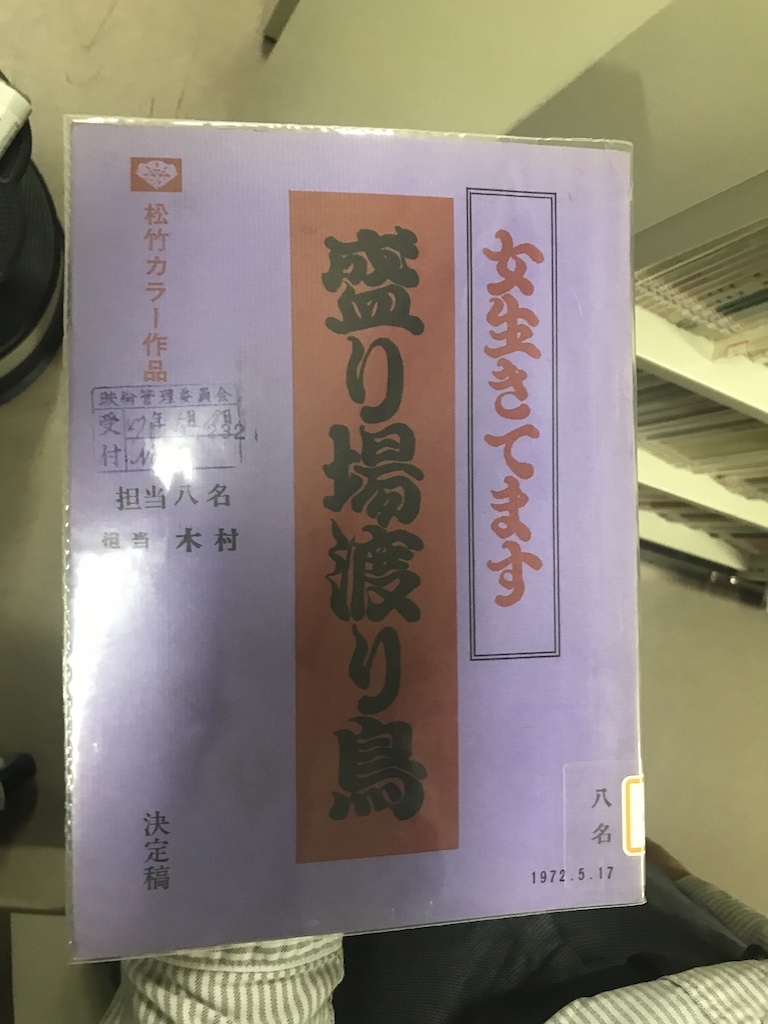

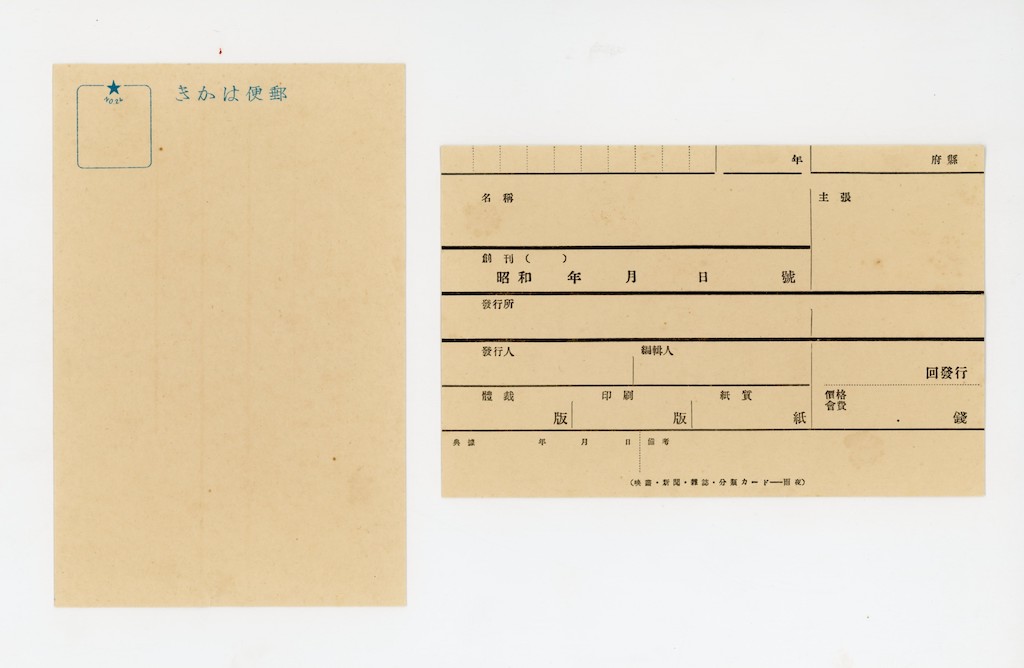

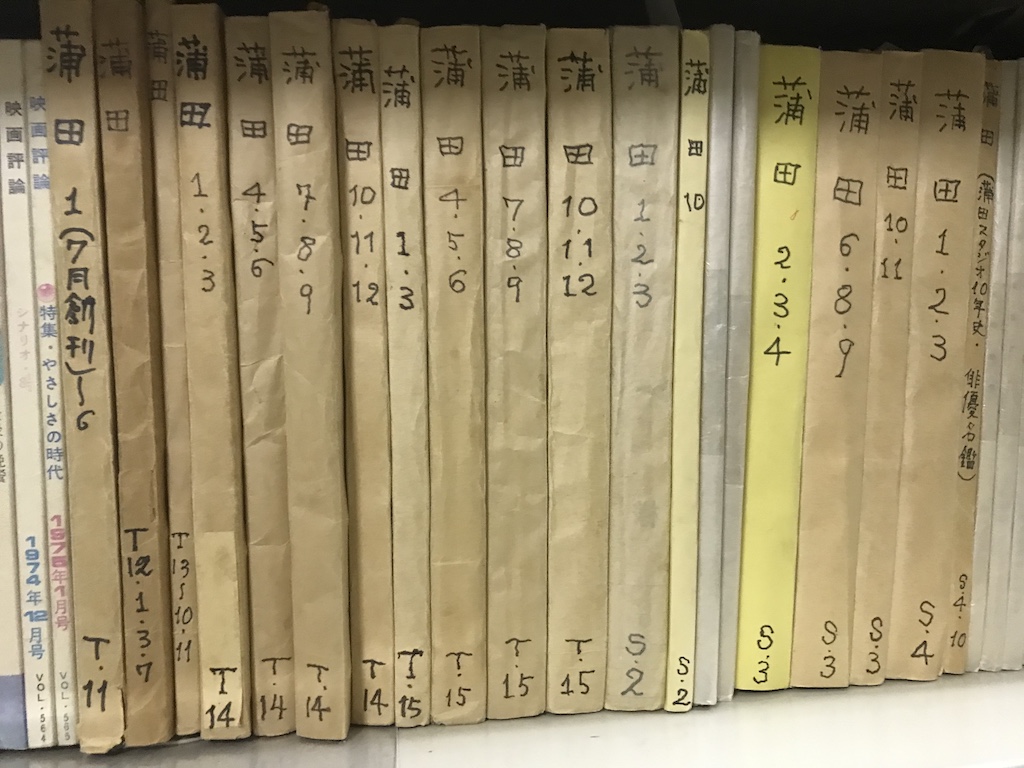

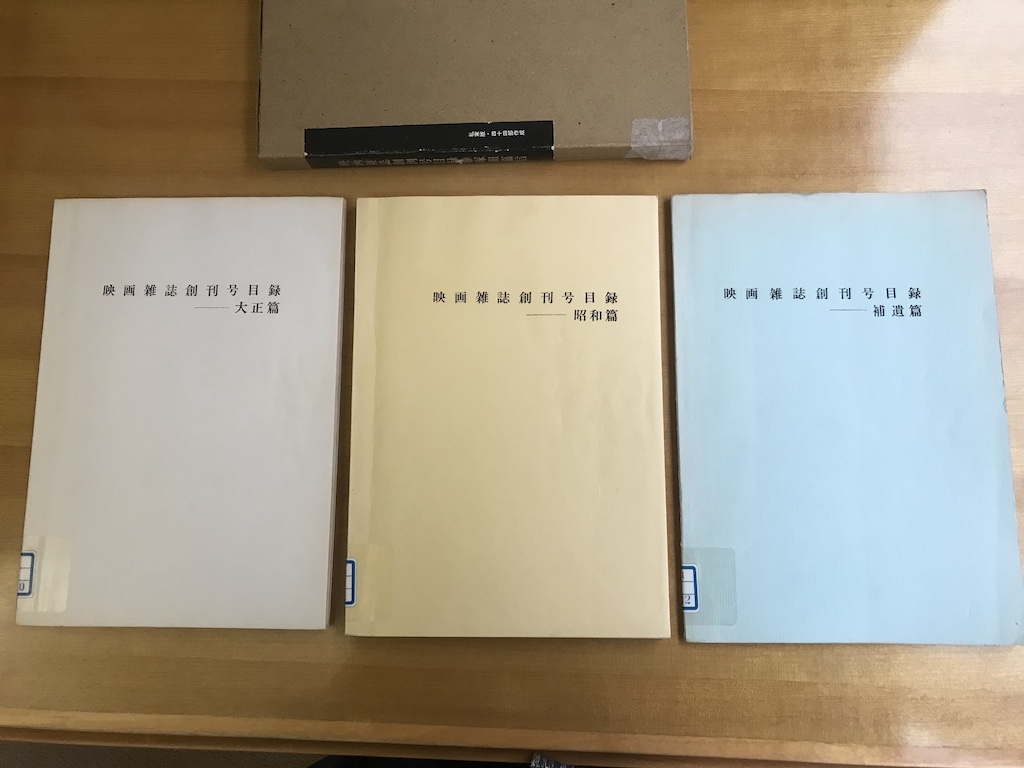

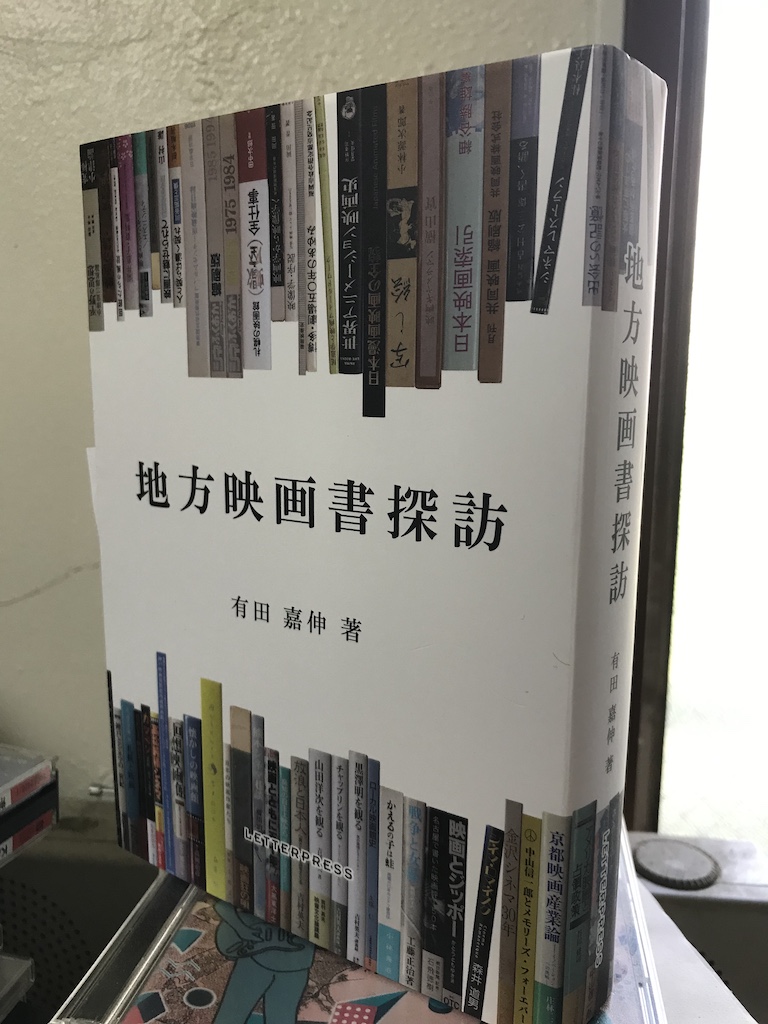

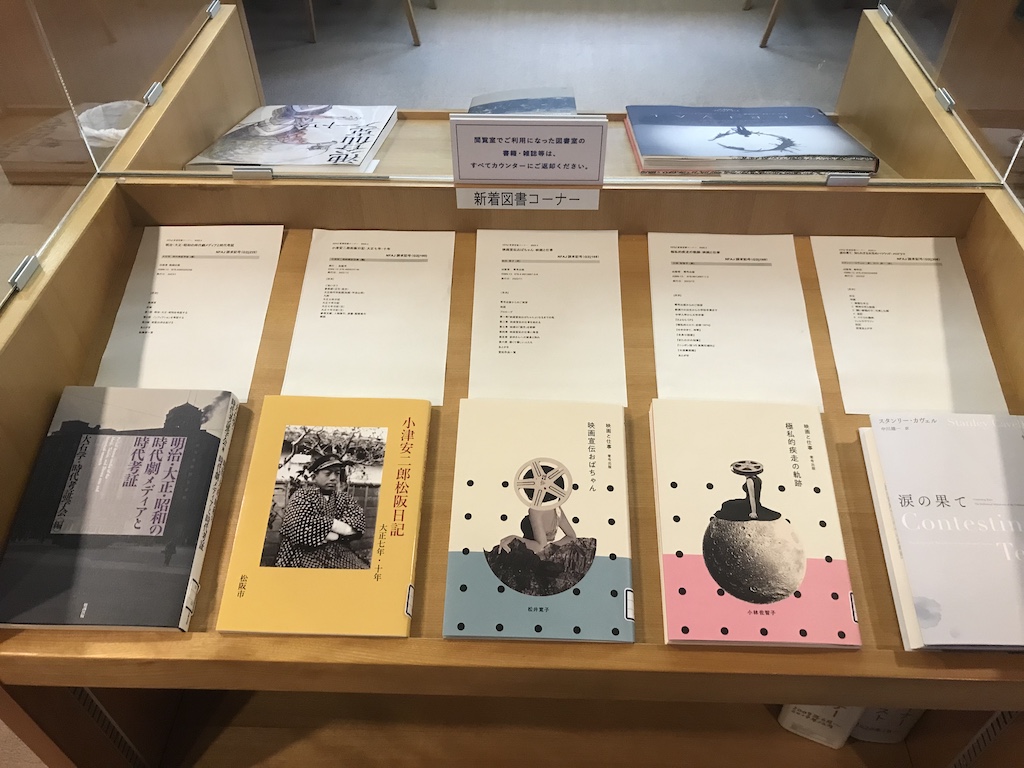

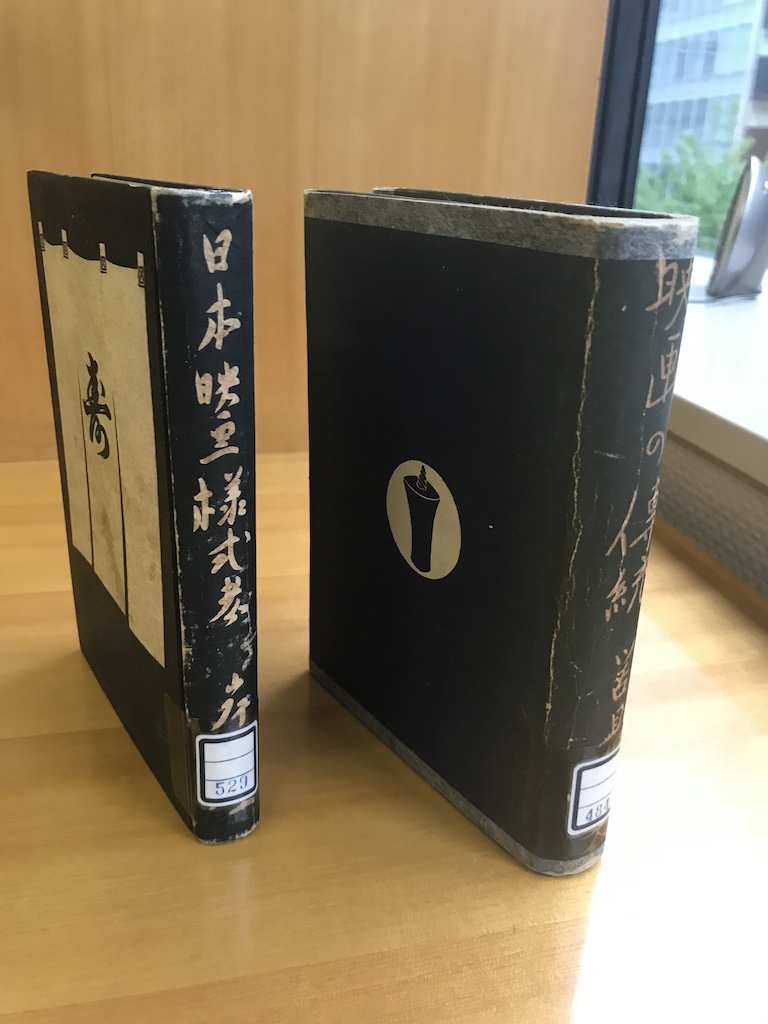

がらんとした建物の横を通り、京橋の交差点へと向かう。この辺りもこの十数年で再開発のため、すっかり変わってしまった。その一角に2020年に休止した〈LIXILギャラリー〉が入っていた建物がある。その2年前には品揃えにいつも唸らされた〈LIXILブックギャラリー〉(元〈INAXブックギャラリー〉)が閉店している。 これらは、これから向かう国立映画アーカイブで映画を観る前後に立ち寄っていた本屋だ。慣れ親しんだルートが成立しなくなると、町を歩くのもつまらなくなる。 そんなことを考えながら、国立映画アーカイブの入り口に到着する。昨日からスタートした「没後10年 映画監督 大島渚」の大きなシートが貼られている。ここが「東京国立近代美術館フィルムセンター」から現在の名前に変わってからもう5年経つのか。月日の流れは速い。 国立映画アーカイブの外観 ノンフィルム資料の重要性受付で会った教育・発信室の吉田夏生さんに案内され、4階の図書室に上がる。何度か来たことがあるが、ここの閲覧室はゆったりと広く落ち着く。 閲覧室内観(画像提供・国立映画アーカイブ) 「コロナ禍以降、図書室の態勢も変わり、今は火・木・土の週3日開室になっています」と吉田さんが説明する。今日は休室日に取材させてもらうのだ。 出迎えてくれたのは、主任研究員の岡田秀則さん。映画フィルムを保存・運用するフィルム・アーカイビングの第一人者であり、『映画という《物体X》 フィルム・アーカイブの眼で見た映画』(立東舎)などの著書もある。 2015年、フィルムセンター時代に映画書を一堂に集めた「シネマブックの秘かな愉しみ」という展覧会を開催した際には、門外漢の私がなぜか岡田さんから指名されて、「私の好きな映画書」を選んだ(黒田信一『突撃! グフフフ映画団』講談社文庫、冨田均『東京映画名所図鑑』平凡社、中山信如『古本屋「シネブック」漫歩』ワイズ出版 の3冊だった)。 岡田さんは1996年に前身の東京国立近代美術館フィルムセンターに入り、2007年から展示事業と映画資料の担当になった。 映画史においてノンフィルム資料が重要であるのは、フィルム自体が散逸しやすいものだからだ。戦前の映画フィルムは可燃性でしばしば焼失した。また、映画会社は公開が終わったフィルムを廃棄処分にした。その結果、日本では「戦前の映画は一割も残っていない。専門家は四パーセントぐらいと推察する」(山根貞男『映画を追え フィルムコレクター歴訪の旅』草思社)。 松竹大谷図書館や早稲田大学演劇博物館でも映画書や雑誌を所蔵しているが、公的な映画専門の図書館は日本にここしかない。 図書室創設に関わった辻恭平ここでざっとフィルムセンター=国立映画アーカイブの沿革をたどっておく。 1952年、京橋の旧日活本社ビルに国立近代美術館(1967年に東京国立近代美術館となる)が開館。その事業のひとつとして「フィルム・ライブラリー」が発足し、上映会が開催される。 1967年、終戦時GHQに接収され、アメリカ議会図書館に保管されていた日本映画約1300本が返還され、フィルム・ライブラリーが受け入れ先になった(入江良郎「フィルムセンターの映画上映事業」、『東京国立近代美術館60年史』東京国立近代美術館)。 1969年には「フィルムセンター」が設置。東京国立近代美術館本館は竹橋の北の丸公園に移転し、京橋がフィルムセンターの本拠となる。翌年に開館し、上映活動を行なう。 1984年9月、フィルムセンター5階から出火し、外国映画フィルムの一部が焼失。その後、上映は竹橋の美術館講堂で行なわれた。大学生の時、私もここでハワード・ホークス監督の映画を観たが、狭い会場で立ち見だったことを覚えている。 1995年には京橋に現在の建物が開館。数々の上映を行なってきた。そして前に触れたとおり、2018年に国立映画アーカイブとなったのだ。 では、図書室はどの段階で設立されたのか。 ここで登場するのが、辻恭平という人物だ。辻は1905年、神戸生まれ。東宝の前身であるPCLに入社し、東宝や新東宝の事務畑で働き、岩波映画にも関わった。その傍ら、学生時代から映画の本を集めはじめた。しかし、生活費の必要からフィルム・ライブラリー助成協議会(現・川喜多記念映画文化財団)に譲渡され、それが1977年にフィルムセンターに譲渡された。辻が集めた約1700冊が、この図書室の基礎になったのだ。辻の旧蔵書の奥付には蔵書印と購入日が記入されている。 津村秀夫『溝口健二というおのこ』に記された辻恭平蔵書印と購入日(画像提供・国立映画アーカイブ) しかも、辻は自ら図書室に通って図書の整理に携わった。辻はコレクションを手放した後で、映画書誌の執筆を思い立ち、1968年から調査を始めている。フィルムセンターの図書室に通うのは、書誌の調査のためでもあっただろう。 山口竹美『日本映畫書誌』 早稲田大学大学院で映画史を専攻していた佐崎さんは、1987年頃からアルバイトとしてフィルムセンターの図書室で働く。そこで辻と出会う。 辻は当時80代で、優しくて紳士的な人だった。孫の世代に当たる佐崎さんにも丁寧に接した。 当時の図書室で利用者が閲覧できるのは書籍のみで、雑誌は内部資料扱いだった。それに対して辻は「日本で唯一の映画専門図書館なんだから、雑誌や洋書も揃えるべきだ」と話していたという。 辻恭平の労作『事典 映画の図書』。全526ページ 1995年、現在の建物が完成し、図書室は4階に入った。その際、資料の分類として辻が『事典 映画の図書』で考案した映画図書用十進分類表を採用した。 大分類として「0 書誌 事典 逐次刊行物 叢書、講座」「1 解説、観賞 概説、理論 評論、論集 随筆」「2 歴史 各国 伝記」「3 脚本 製作、演出 美術、音楽 演技」「4 記録 動画」「5 技術、撮影 音 響、映写 建築」「6 産業 社史 営業」「7 政策 規制 社会」「8 教育 社会心理 大衆娯楽」「9 日本映画シナリオ・物語 外国映画シナリオ・物語」に分け、さらに中分類、小分類と分かれていく。 ざっと見た印象だが、映画書の実情に即した分類になっていて判りやすい。図書室でこの分類を採用したのも納得できる。 閲覧室に掲げられている「映画の図書 分類表」(画像提供・国立映画アーカイブ) 雑誌、パンフレットと個人コレクション図書室の現在の蔵書数は、図書が約5万3800冊。ここには単行本、映画祭カタログ、パンフレットが含まれる。雑誌は登録済みが約4万冊で、整理中のものや業界誌も多い。シナリオは約4万4000冊。 それではいよいよ、書庫を見せていただこう。 事務室の隣に、集密書架が並んでいる。中央の通路を挟み、大雑把に、右側に映画雑誌、映画祭カタログ、シナリオ、パンフレットが並べられている。左側には館が購入してきた新刊書、その先には辻恭平を筆頭に個人が収集したコレクションが並べられている。 映画検閲や映画教育に関する本(辻恭平旧蔵図書)が並ぶ棚 「現在、書庫の棚を移動中なんです」と説明するのは、司書の笹沼真理子さん。図書館に三人いる司書のひとりだ。たしかに、あちこちに移動を示す紙が貼られている。 書庫の内部。本棚に資料の移動を示す表示が 取材ではいつものことだが、あまりの量にどこから見ていいかも判らない。たとえば、映画パンフレットの棚で一冊抜き出すと、渋谷〈ユーロスペース〉1987年に上映したアレックス・コックス監督『レポマン』のパンフレットだった。この映画、観たなー。この縦長のサイズがよかったんだ。 日本映画のシナリオは決定稿が揃っている。審査のために製作会社が映倫に提出したものが、映倫から寄贈されるそうだ。 森﨑東監督『女生きてます 盛り場渡り鳥』(1972)の決定稿 個人のコレクションとしては、辻恭平のほか、御園京平、雨夜全、吉田智恵男、松浦幸三、塚田嘉信らの収集家や萩昌弘などの映画評論家のものもある。 御園は稀代の映画資料収集家で、その「みそのコレクション」はポスター、雑誌、映画館プログラムなど膨大なものだ。なかでも貴重な雑誌は中性紙保存箱に収められている。荻昌弘は映画評論家で、寄贈されたのは洋書やパンフレットが多い。プレスシートは地下に別置されている。 雨夜全(あまやたもつ)は、戦前、文部省社会教育局の映画部で企画を担当する傍ら、映画雑誌を収集し、その目録をつくった。図書室には1916年から1945年にいたる580種が寄贈された(佐崎順昭「日本映画雑誌研究資料(戦前)、雨夜全 映画雑誌コレクション目録」、『東京国立近代美術館紀要』第3号、1991 第4号、1994)。 雨夜は収集した雑誌を分類するためのカードまで印刷していた。その現物も残されている。 雨夜全作成の分類カード(画像提供・国立映画アーカイブ) 吉田智恵男は活動弁士についての著作があり、没後に雑誌などが寄贈される。自分の手で合本した状態で棚に並ぶ。よく見ると、その製本にはカレンダーの裏紙などが使用されている。 佐崎さんによると、吉田コレクションを受け入れた際に辻恭平に見せたところ、辻は完成間際の『事典 映画の図書』に付録として「吉田智恵男蔵書からの70」を追加したという。 吉田智恵男旧蔵の『蒲田』 最近の受け入れで大きいのは塚田嘉信コレクションで、今年3月に報告書が発行された。塚田は映画史研究家で、映画雑誌の創刊号目録などを刊行した。そのコレクションは搬入時には320箱にのぼったという。 塚田嘉信『映画雑誌創刊号目録』大正篇、昭和篇、補遺篇 「資料の寄贈をしたいという方が突然受付にいらしたのですが、それが塚田さんの妹さんでした。塚田さんは1995年に亡くなったのですが、その後22年もずっと資料を守っていらしたんです」と、岡田さんは云う。 先の報告書によると、妹さんはまず映画専門古書店に足を運んだが、「シャッターが閉じていたため、そのまま当館へのご来訪と相成った」という(岡田秀則「よみがえる塚田嘉信コレクション」、『映画史家・塚田嘉信 そのコレクションと業績』)。 個人の蔵書が古書店を通じて、本の海に還流されることを、必ずしも悪いことだとは思わないが、このようにまとまって専門の資料館に受け入れられたことは互いにとってよかったと云えるだろう。 こうしてみると、同室が受け入れた個人コレクションの背後には、紙一重のタイミングで売却されたり、廃棄されたりした例が数多くあったのだろうと推測できる。ひとつひとつの受け入れにドラマがある。それだけに、書庫に収まった資料を大事に保存し活用していかねばならないのだ。 古本屋と云えば、国立映画アーカイブには「反町茂雄旧蔵・衣笠貞之助コレクション」と呼ばれる資料が存在する。映画監督・衣笠貞之助の台本の原稿、写真、書簡や、大映作品のネガフィルムなど11万点にのぼるものだ(入江良郎「反町茂雄コレクション、小亀家所蔵資料 衣笠貞之助生涯資料について」、『NFCニューズレター』第70号、2006年12月)。 古典籍一筋の反町茂雄と映画資料は何となく結びつかないが、「古書の入札会で40個以上ものダンボール箱に収められた大口資料」を「反町氏が米寿を迎えられた記念に私費を投じて購入」したという。反町はその資料を1989年にNHK放送文化研究所に寄贈。それが1998年にフィルムセンターに寄贈されたのだという。 この連載の第6回で触れたように、反町は故郷・長岡市の図書館にも大量の資料を寄贈している。古書業界だけでなく図書館・資料館にとっても恩人なのだ。 この衣笠貞之助コレクションは図書室ではなく、地下の収蔵庫に所蔵されている。 図書室では、破損や劣化した資料を補修する作業も行なっている。大きな修復は外注しており、取材時には『映画年鑑』の函や、『浪人街』のシナリオなどの修復資料があった。 修復作業中の資料 現物を修復するとともに、資料のデジタル化も進められている。スチル写真や映画館の写真をデジタル化し、サイトで公開している。図書室では国会図書館が所蔵していないものも含めて、1357冊の映画雑誌を全ページデジタル化し、室内の端末で閲覧、印刷することができる。 増えていく資料の行方 図書室の利用者は、映画研究者、映画ファン、映画業界関係者が多い。 映画ファンから自分が子どもの頃に観た映画について聞かれることも多く、利用者のあいまいな記憶を探って調べて特定の映画の資料を提供すると喜んでもらえるという。 笹沼さんは以前は別の専門図書館に勤務していたが、映画好きであることから、1998年、図書室の司書を公募した際に採用される。 資料の選書も担当し、新刊書店や古書店、古本市に足を運び、古書目録や「日本の古本屋」などもチェックして、購入希望のリストを作成する。雑誌の欠号を埋めるためにリストもつくっている。 最近では神保町の古本屋から連絡をもらい、『キネマ旬報』の創刊号から第51号までを入手した。「初期の号は塚田嘉信さんでも揃えられなかったレアなもので、まとまって出たのは戦後初めてだと聞きました」と、岡田さんも嬉しそうだ。 長年、探しているうちに笹沼さんは、映画本の相場やレア本を見つけるスキルが成長。いまでは、本屋の棚を見ると、図書室が所蔵していない本がすぐ判るというからすごい。 その中には、広島在住の映画史家・有田嘉伸さんが地方で刊行された映画本を集め、2001年に刊行した『地方映画書探訪』(レタープレス)のような労作がある。 これらの本は、閲覧室に最近入った本のコーナーを設けるとともに、国立映画アーカイブのTwitterでも紹介しているので要チェックだ。 有田嘉伸『地方映画書探訪』 新着図書のコーナー 「2000年代以降、映画雑誌は減ってきていますが、映画本の出版は充実しています。映画史の振り返りの時期なんでしょうね」と岡田さんは云う。 また、映画書を収集した人が亡くなるなどで、資料を寄贈したいという声も増えているという。 2010年、フィルムセンターは各地の映画資料を所蔵する機関を紹介する『全国映画資料館録』を発行。その後も改訂版を出している。 デジタル化やネットワーク化によって、今後増えていく資料がいいかたちで保存・活用されていくといい。 取材を終え、人気のない閲覧室で書庫から出してもらった映画本を手に取る。女優・夏川静江の『私のスタヂオ生活』(矢来書房ほか)、小津安二郎が装丁した岸松雄『日本映画様式考』(河出書房)と筈見恒夫『映画の傳統』(青山書院)など。 佐崎さんによると、夏川の本は辻恭平の旧蔵書。「何かのパーティの折、辻先生が夏川さんにお話しになり、夏川さんも揃いでは持っていないので、大変喜ばれたとのことです」と佐崎さんは証言する。 夏川静江『私のスタヂオ生活』1~4巻 小津安二郎が装丁した2冊 眺めているうちに、古い映画が観たくなった。近いうちに名画座に行こう。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |