東洋文庫 本の旅の果てに【書庫拝見14】南陀楼綾繁 |

|

急に気温が上がった5月10日の午後、私は自転車で坂を上っていた。目的地は本駒込の「東洋文庫」だ。岩崎久彌が1924年(大正13)に設立した、東洋学の研究図書館である。

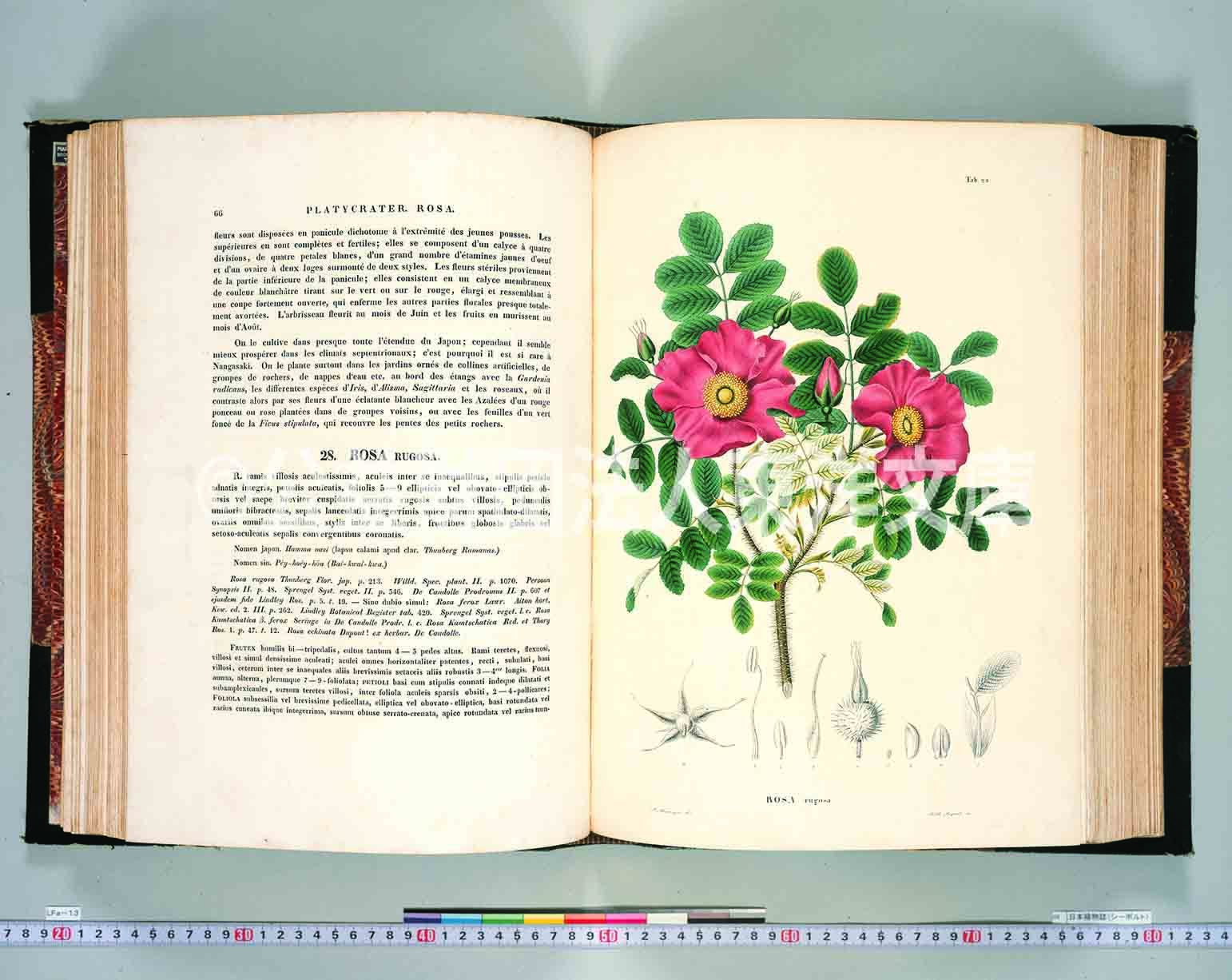

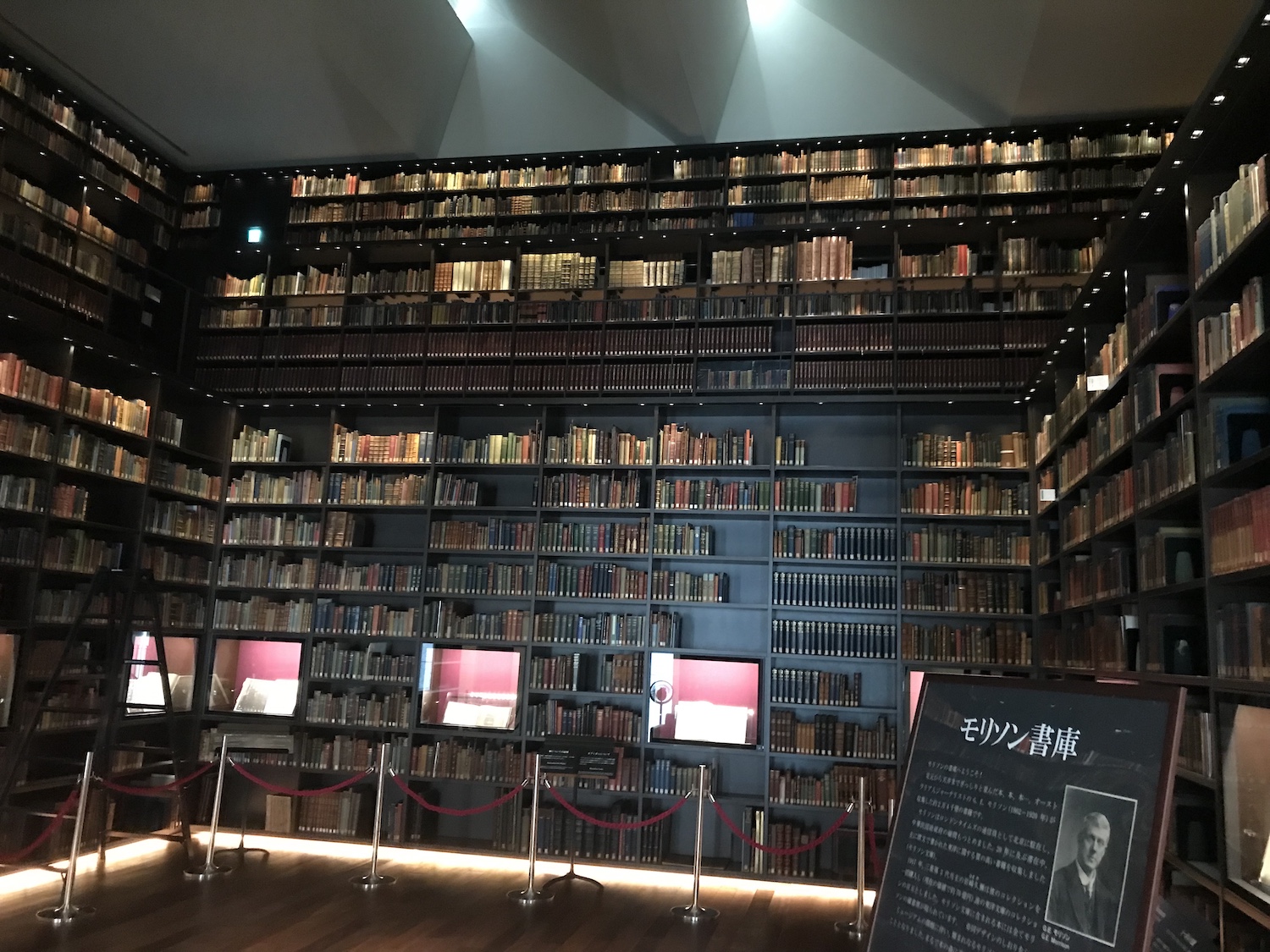

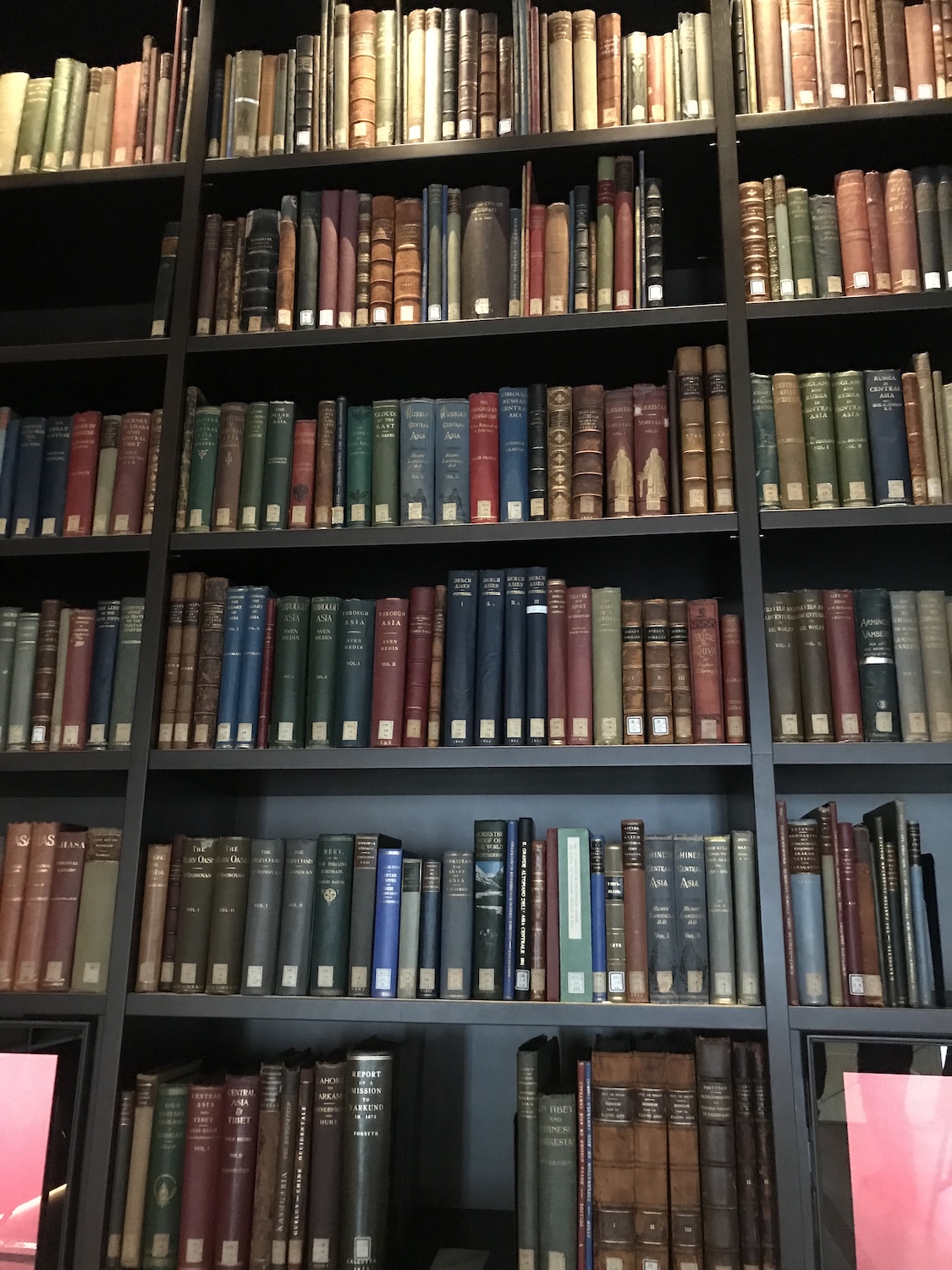

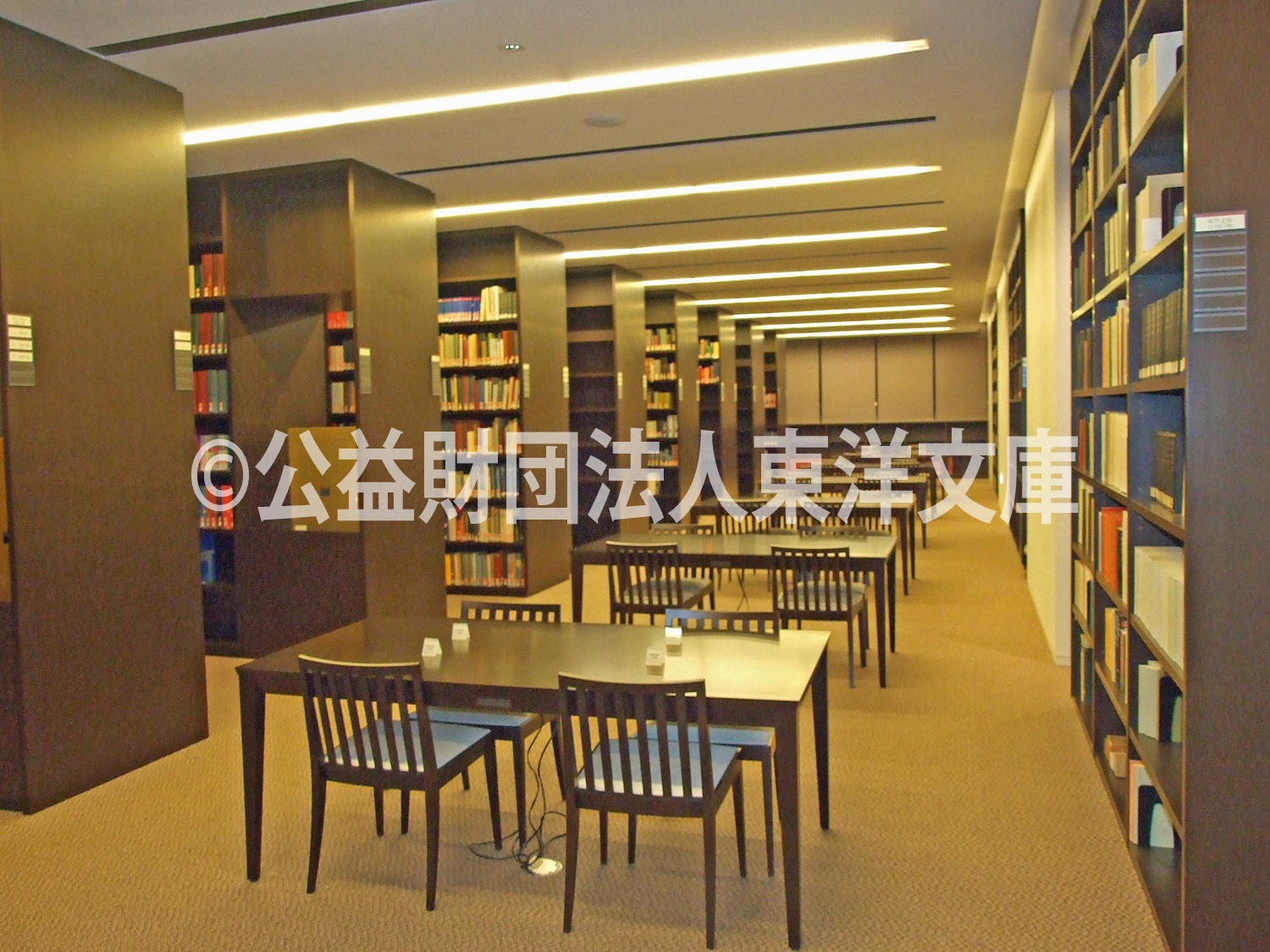

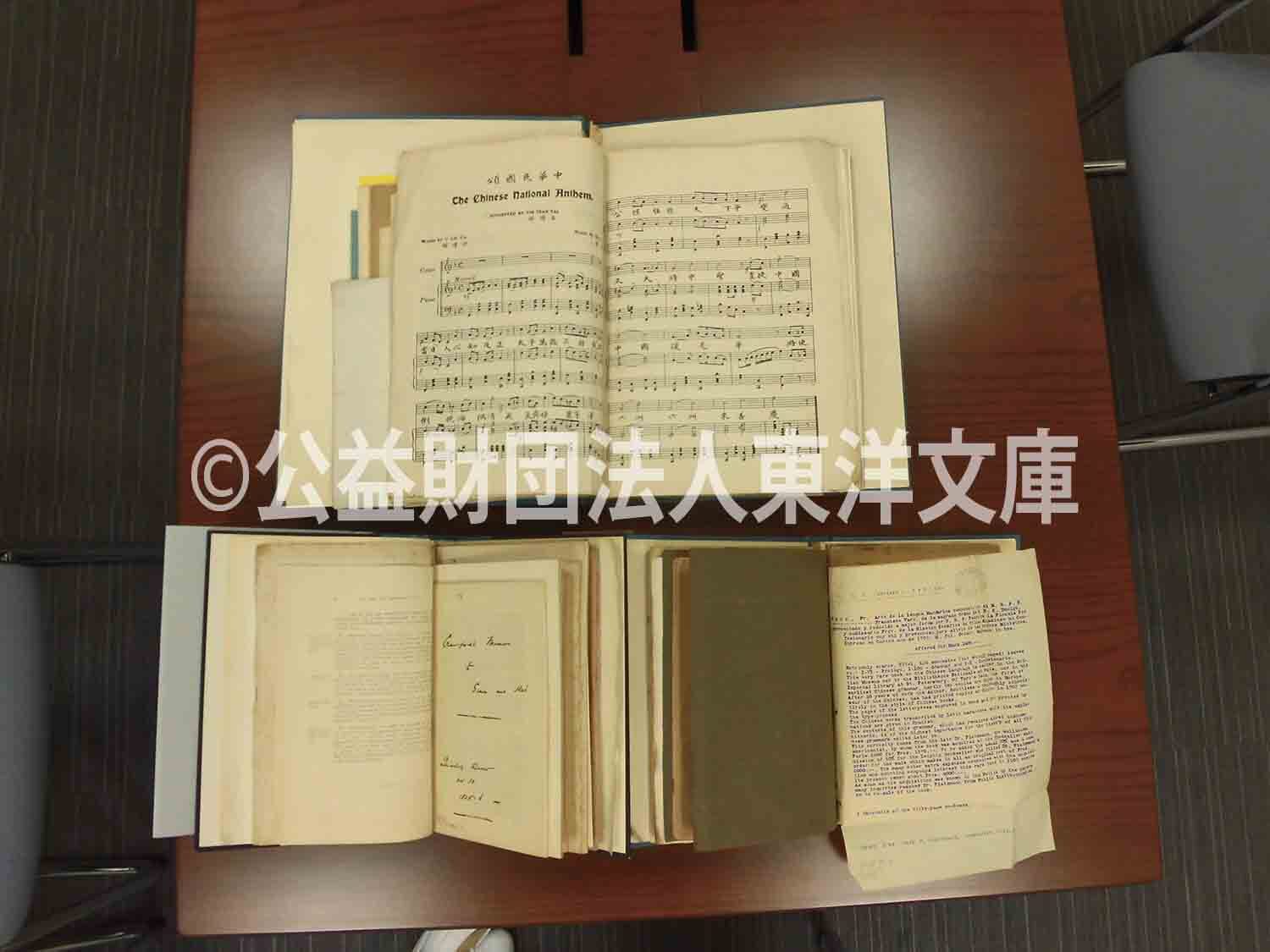

入り口の巨大な「MUSEUM」という文字を眺めて中に入る。入ってすぐがミュージアムショップになっており、その奥に展示室がある。「フローラとファウナ 動植物の東西交流」という企画展が開催中で、多くの人が訪れていた。 東洋文庫の入り口 「フローラとファウナ」展で展示された『日本植物誌』フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト 1835-70年 ライデン刊(写真提供 東洋文庫) 「新型コロナウイルス禍以来、来場者が落ち込んでいましたが、いまは元に戻ってきました」と、普及展示部研究員・学芸員の篠木由喜さんは話す。 篠木さんは大学院で展示教育を学び、2014年に同館に入る。観覧者の立場に立って、展示の仕方を考えるスペシャリスト。パネルの色や高さ、フォントを変えて見やすくしたり、展示物の解説文を中学生が読んでも判るように、あるいは英文を併記したりしたという。 企画展ごとに図録を出しているのもいい。30ページほどの小冊子なので、気軽に買って持ち帰ることができる。 篠木さんと文庫長特別補佐の牧野元紀さんの案内で、展示室に入る。壁際には長いガラスケースがあり、東洋文庫の名品が展示されている。 左手の階段を上ると、目の前に現れるのがモリソン書庫だ。吹き抜けで天井の高い空間に、2階、中3階、3階と段々畑のように書棚が設置されている。G.E.モリソンの旧蔵書を基にした東アジア関係資料のコレクション「モリソン文庫」約2万4000冊が並べられている(一部の貴重書、パンフレットは書庫に入っている)。その光景はとにかく圧巻で、最初に見たときはしばらく呆然と眺めていた。 モリソン書庫 「2011年にミュージアムがオープンするまでは、モリソン文庫はジャンルごとにバラバラに配架され、蔵書票を見ないと区別できなかった。それをひとつの塊りとして見せることになったんです」と、牧野さんが説明する。 牧野さんはベトナム史を専攻。国立公文書館アジア歴史資料センターを経て、2009年に東洋文庫に入り、ミュージアムの準備に関わる。 モリソン書庫は3層になっている。資料の状態を保つためにサーキュレーターが導入され、空気が循環している。また、修復担当が適宜に書棚をチェックして、状態が悪いものは修復することもある。 棚のところどころに、本と本の間に隙間がありプレートが指し込まれている。研究員が借りたり、展示に使われたりしていることを示すものだ。 3階には閲覧室がある。その窓から、モリソン書庫の最上部を眺めることができる。 閲覧室の様子(提供 東洋文庫) モリソンの「活きたライブラリー」モリソン文庫は、東洋文庫の設立の経緯に大きく関わっている(以下、『東洋文庫80年史Ⅰ』東洋文庫 を参照)。 ジョージ・アーネスト・モリソンは1862年、オーストラリアで生まれ、10代から世界を旅する。ロンドン・タイムズのアジア駐在員となり、1900年(明治33)の義和団の乱を報道した。 モリソンは中華民国の政治顧問として北京に住み、20年以上かけてアジアに関する欧文資料を収集し、「アジア文庫」と名付けた。その中には、「日記、書簡、メモランダムのほか、地図、新聞の切り抜き、写真、メダル、絵葉書、陥落直後の旅順の戦場で拾った日本人の葉書、招待状、劇場のプログラム、招かれた晩餐会のメニュー、日本国入国許可証、電車の切符、旅館や本屋の領収書、質屋の質札など」種々雑多な紙ものが含まれていた(ウッドハウス瑛子「G.E.モリソン伝」、『東京人』1994年11月号)。 政治顧問からの退任を考えたモリソンが、自分の蔵書を手放す意思があると知った、横浜正金銀行取締役の小田切万寿之助はそのことを日本に伝えた。 ちょうど北京に滞在中だった、国語学者で帝国大学文科大学学長の上田萬年は、教え子である石田幹之助にモリソン宅を訪ねるように云う。以下、石田の「東洋文庫が生まるまで」(『石田幹之助著作集』第4巻、六興出版)をもとに経緯をたどる。石田が約40年後に回想したものだが、瑞々しい語り口で、思わず長く引用したくなる。 モリソンの邸宅は立派だが、半分を他人に貸して、本人は簡素な部屋で暮らしていた。「然るにこちらへ来いといつて通された書庫は之に反して十分の設備を調へた立派なもので、分厚な鉄筋コンクリートの壁で囲んだ、八メートルに二十メートル近くの長方形の一階建に、壁面といはず、中間の空地といはず。相当念入りに作つた書棚が或は一列に、或は背中合はせに排列されて中には本がギッシリ詰まつてゐる」 それらを手に取ると、アジア学の貴重書ばかりだった。その報告を受けた横浜正金銀行総裁の井上準之助(1932年に血盟団のテロで命を落とす)は、岩崎久彌にアジア文庫の購入を要請し、岩崎はそれを快諾した。 岩崎は、明治末期から書物の収集を開始。そのコレクションは「岩崎文庫」として、モリソン文庫と並ぶ東洋文庫の柱となる。1901(明治34)にインド学書約1万冊の「マックス・ミューラー文庫」を購入し、帝国大学図書館に寄贈した(関東大震災で焼失)。 井上はモリソンの言い値が適正かどうかを調べるよう、上田に頼んだ。そのカタログを預かった石田は、丸善の栗本葵未(きみ)に相談する。「頭の中は本のことばかりなので、丸善の店の人は些か変人扱ひをしてをりました」が、洋書についての知識は誰にも負けなかった。石田は誰の蔵書かを隠して相談したが、栗本はすぐにモリソンのものだと見抜いたという。 1917年(大正6)8月、石田は司書の美添鉉二と一緒に北京に渡り、アジア文庫の蔵書の確認と発送作業を行なった。モリソンはこのとき、文庫を手放す条件として、分散せずに保管すること、継続して定期刊行物を購入することなどを挙げた。 モリソンはまた、カタログの本が全部あることを証明するために、石田がランダムに挙げた書名をすぐに取り出した。 十分信用できるということで、モリソン宅に大工を呼んで特製の木箱をつくるなど、発送の準備に入る。 この間、石田はモリソンが本の裏表紙にさまざまな情報を書き込んでいることを見て、「なるほどこの文庫は主人公が日夕親しく実際に活用してゐたものだけあつてこれこそ活きたライブラリーだ」と痛感したという。 9月、十数台の荷馬車に57個の木箱が積み込まれた。石田はいったん荷物と別れ、満洲を回って釜山経由で下関に着く。特急の車中、国府津から当時、時事新報の記者だった菊池寛が同乗し、石田を取材している。石田は第一高等学校で芥川龍之介や菊池の同級生だった。 到着した荷物は深川佐賀町の三菱倉庫に収められた。しかし、「ここに思はざる一大事が突発して、それを機縁に私とも深い御縁が出来てしまひ、永いこと文庫のために働くことになるやうなことが出来致したのであります」。台風で高波が押し寄せ、箱詰めされた書物が水をかぶったのだ。石田はすぐ現場に向かい、本の救出の指揮を執った。心配した岩崎久彌も駆けつけ、岩崎の駒込別邸で修復を行なった。 1924年(大正13)、岩崎はこの別邸の土地に本館と書庫を新築し、東洋文庫を設立した。そして、石田は図書部の主任となる。 「モリソン文庫」と「岩崎文庫」では、書庫に案内していただこう。 貴重書を保護するために、書庫内にカメラやスマホは持ち込めない。そこまでは普通だが、外からの土やほこりなどを防ぐために、靴にカバーを掛けるのにはびっくりした。刑事ドラマで鑑識作業のときにやっているアレだ。不器用なので、着けるのに時間がかかってしまった。 書庫に入る前に靴にカバーを着ける エレベーターで上層階に上がり、貴重書庫に入る。ここには19世紀以前の洋書、江戸時代以前の和書、漢籍などがある。国宝に指定されている『春秋経伝集解』『史記』や重要文化財の『礼記正義』『論語集解』などは、別の階の特別貴重書の書庫に厳重に収められている。 東洋文庫の蔵書は、約100万冊。そのうち漢籍が4割、洋書が3割、和書が2割、残りの1割がその他の言語という割合だ。「その他の言語には、アジアの十数言語が含まれます」と牧野さんは話す。 中に入ると、整然と背の高い棚が並ぶ。2011年、新しい書庫に資料を移し終えた直後に、東日本大震災が発生。棚から床に落ちて、ダメージを受けた本もあったという。「そのため、本が飛び出しにくいように本の配置を変えたんです」と、牧野さんは云う。 和本は帙に入れて、立てて並べられている。同館には帙、和漢書、洋書を修復する職人が属しており、専用の部屋もあるという。 蔵書の柱となっているのは「モリソン文庫」と「岩崎文庫」の二つだ。 モリソン文庫のうち、パンフレット類約6000点はこの書庫にある。壁際の棚には製本された表紙が並んでいるが、その中には複数の書類が収められている。どこに何が入っているかを見つけるのが大変そうだ。その内容については、岡本隆司編『G.E.モリソンと近代東アジア 東洋学の形成と東洋文庫の蔵書』(勉誠出版)に詳しい。 モリソン文庫のパンフレット(一部) 岩崎文庫は和漢書約3万8千冊。書誌学上の貴重文献を多く含む。その収集は帝国大学の和田維四郎のアドバイスに沿って進められた。中国の宋代に刊行された「宋版」や元時代に出版された「元版」など漢籍の稀覯書が多い。 岩崎文庫には地図も多いというので、一枚見せてもらった。1813年(文化10)の「高野山細見大絵図」で、高野山内の道や施設を詳細に描いている。「端っこの方に、書き足した部分がありますよ」と、篠木さんが教えてくれる。 『高野山細見大絵図』橘 保春 1813(文化10)年 この他、個人が収集したコレクションとしては、井上準之助氏旧蔵和漢洋書、辻直四郎氏旧蔵サンスクリット語文献、榎一雄氏旧蔵和漢洋書、山本達郎氏旧蔵東南アジア和漢洋書などがある。いずれも東洋文庫を支えた人物だ。 次に3階の書庫へ。ここには中国、朝鮮、ベトナムなど漢字文化圏の資料が収められている。中でも大きな場所を占めているのが、河口慧海旧蔵のチベット大蔵経だ。 ここには、松田嘉久氏旧蔵タイ語文献もある。これが同館に収まるには、意外な人物の関与があった。歴史研究者の石井米雄が、ベトナム戦争の取材で知られる岡村昭彦に東洋文庫にタイ語文献が少ないことを嘆いたところ、岡村がタイでキャバレーを経営していた松田を口説いて購入資金を寄付させたのだという(石井米雄「『松田文庫』とタイ研究の展開」『友の会だより』第5号、2009)。いつもながら、ひとつのコレクションが収まるまでにさまざまな人が関わっているのだと思う。 基礎を築いた石田幹之助主任を務めた石田幹之助について、もう少し。 例の水浸し事件は、石田にとっては不幸なだけではなかった。それによって、モリソン文庫の本を一冊一冊手に取り、その特徴を覚える機会になったからだ。実際、石田は文庫の蔵書に精通しており、書庫の何階のどの棚になんという本があったかたちどころに答えたという(榎一雄「石田幹之助博士略伝」『石田幹之助著作集』第4巻)。 その様は、石田自身が目にしたモリソンの様子と重なる。アジアの資料を収集した先達を尊敬した彼は「杜村(モリソン)」と号したという(『G.E.モリソンと近代東アジア』)。 石田は「ふさふさとした髪をオールバックにされていて、太い枠縁眼鏡そして端正な袴をつけた瀟洒な和服姿で、いつもななめに煙草を咥えてにこやかにお話をされていた」(白鳥芳郎「石田幹之助先生と私」『石田幹之助著作集』第2巻月報)。彼はある海外の学者に「自分の会った図書館長のなかで第一の美男子」と評されたという(榎一雄『東洋文庫の六十年』東洋文庫)。 石田は日曜日にも東洋文庫に出かけ、仕事や読書をした。また、暇があれば書店に足を運んで資料を収集した。東洋文庫の分類の基をつくったのも、石田だという。 しかし、1934年(昭和9)、石田は東洋文庫を離れる。その理由は不明だ。石田にとって「東洋文庫を離れたことは、手足の一部をもぎとられたのに等しいことであったに違いない」 (榎一雄「石田幹之助博士略伝」) その後の石田は、國學院大學、日本大学などで教鞭をとり、東方学会の理事長も務めた。1967年に日本学士院会員になるが、その理由の一つは東洋文庫の蔵書の基礎をつくったことにあったという。石田は1974年に亡くなる。 石田の蔵書は東洋文庫に寄贈され、牧野さんもその整理に関わっている。「手紙でもマッチ箱でもなんでも取ってあるので、整理が大変です」と苦笑する。数年後には公開される予定だ。 蔵書の疎開中国から旅してきたモリソン文庫をもとにできた東洋文庫だが、その後、もういちど本を移動せざるを得なかった。 戦時中の1945年(昭和20)、東洋文庫の近くでも空襲があった。近隣にあった理化学研究所が標的とされたと云われる。4月12日には書庫棟の屋根に焼夷弾が落ちたのを、必死に消火して無事だった(星斌夫「東洋文庫蔵書疎開雑記」『アジア学の宝庫、東洋文庫 東洋学の史料と研究』勉誠出版)。 そこで蔵書の疎開が緊急の問題となる。東洋文庫での研究会に参加していた、中国社会経済史研究者の星斌夫(あやお)が、郷里である宮城県加美郡中新田町への疎開を提案。大半の書籍が宮城県に疎開される(一部は新潟県に発送される予定だったが、結局送られないままに終わった)。 物資が乏しい時期で、トラックや貨物の手配に苦心した。6月からやっと輸送が始まり、何度かに分けて駅に届いた。女学生の手で近くの民家に運び、そこから4キロ離れた場所と16キロ離れた場所に運んだ。トラックやリヤカーが手配できず、ある時は小学校の児童150名に運んでもらったという。 最後の貨物が着いたのは8月7日だった。疎開の荷物は8つの倉庫に収納されていたが、戦後になっても返送計画が進まずに維持費がかかってしまう。結局、返送が始まったのは1949年2月だった。 アジアへの理解を高めるためにこのようにして蔵書を守った東洋文庫だったが、戦後の財閥解体によって岩崎家の庇護を失う。東洋文庫は国立国会図書館の支部となる(2009年に支部契約終了)。 1982年には敷地の一部を売却し、その処分代金を当てることで、本館と書庫1号棟を建築した。売却した敷地には現在、駒込警察署が建っている。 一方、蔵書は設立当時の約6万冊が、1949年には48万冊と増えていき、1995年には80万冊に達した。 現在のかたちになる前、東洋文庫は利用者によってハードルが高いイメージがあった。東洋史に関する著書の多い春名徹は、こう書く。 それが2011年のリニューアルによって、ミュージアムがオープンし、外に開かれた印象がある。カフェが併設されていることもあり、最近では若者の観覧も増えており、子ども向けのワークショップも行なう。 展示部門が好調なのに対して、閲覧室の利用者は以前より減っている。これは東洋学を学ぶ若者が少なくなっているからだという。 東洋文庫は来年、創立100周年を迎える。それに合わせて、デジタル化、年史の刊行、記念展覧会など、さまざまな事業を準備中だ。 二度の大きな本の旅を経て、東洋文庫は国内最大で、世界でも五指に入る東洋学の図書館となった。そして、次の100年を見据えて、静かに変化を続けている。 取材を終えて、すぐ隣にある〈BOOKS青いカバ〉に立ち寄ると、やっぱりアジア関係の本を探してしまった。どうも影響を受けやすいのであった。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |