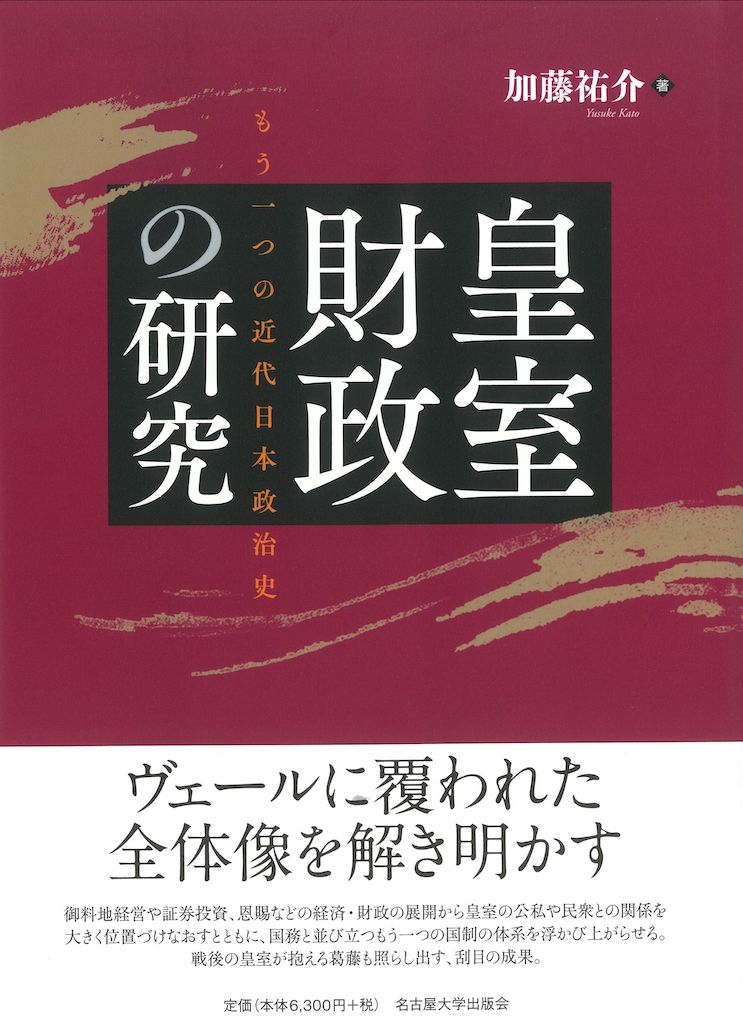

『皇室財政の研究――もう一つの近代日本政治史』 【大学出版へのいざない8】加藤祐介(一橋大学大学院社会学研究科講師) |

|

「王政復古」を掲げて成立した日本近代国家において、天皇は統治権の総攬者であり、陸海軍の最高司令官であり、なおかつ国民統合の「基軸」として位置づけられていました。そのため、近代日本の国家と社会のあり方を考えるに際して、天皇や皇室の位置づけという問題は、最も重要な論点の一つであったと言っても過言ではありません。このことは、たとえば大日本帝国憲法(明治憲法)の歴史的位置、教育勅語や軍人勅諭といった国家のイデオロギー政策の特徴、近代三代の天皇(明治天皇・大正天皇・昭和天皇)の政治関与の実態、天皇・皇室像の変遷と人びとの側における「受容」のあり方といったテーマにかんして、これまで多彩な研究が蓄積され、今なお研究者や市民が強い関心を寄せている事実からもうかがうことができます。

このような近代天皇制という問題に対して、皇室の経済的基礎の形成と変容という視角からアプローチしたのが本書です。近代の皇室は、国庫から支出される定額の皇室費と皇室財産(御料地、有価証券)からの収益を歳入とし、必要な歳出(天皇・皇族の歳費、宮内省職員の俸給、恩賜や行幸啓にかかわる費用など)を行っていました。本書では、こうした財政体系を皇室財政と呼んでいます。皇室財政の運営は内閣から独立した宮内省が所管しており、また国庫支出の皇室費も増額の場合を除いて議会の承認を経る必要がありませんでした。 本書では、皇室財産の法的位置づけ、皇室財政の運営、御料地の経営、有価証券投資などをめぐって、宮内省内で、あるいは宮内省と内閣の間で展開していた政治のありようについて、通史的に検討を行っています。それは、内閣内において、統帥部(軍部)内において、あるいは内閣と統帥部の間において展開していた政治とは区別された「もう一つの政治」だったのではないか、というのが本書の基本的な立場です。 本書は日本政治史の著作です。一般論として、政治史においては、統治エリートとされる人びとの理念や行動を史資料に基づいて描くことが重視されます。こうした方法が重要なのは、統治エリートによる意思決定は時に歴史を決定的に左右するからです。本書においても、伊藤博文や山県有朋といった誰もが知る国家の指導者や、彼らのブレーンとして活躍した法学者、あるいは宮内省の高級官僚たちの動向の検討に力点が置かれています。 ただ、これまで私は、そうした政治史研究(者)の営みを承認する一方で、少数のエリートの分析に閉じられた「お行儀のいい」政治史記述のあり方に、ずっと物足りなさや息苦しさを感じてきました。もっと開かれた政治史の形があってもよいのではないか――。でもそれはどのような題材を取り上げることによって可能になるのだろうか――。そういった煩悶を大学院生の時から抱き続けてきました。 本書は、そうした煩悶の産物であり、政治史に対する自身のモヤモヤへの暫定的な回答でもあります。本書では、いわゆる統治エリートの動向をいかに相対化し、それを全体の歴史の中に位置づけるかという点に大きな関心が払われています。執筆に際しては、同時代を生きた様々な主体――管内に御料地を抱えているために困難に直面していく地域、皇室財産のあり方について請願や新聞投書といった形で意見を発信する人びと、御料地を借り受けることによってなんとか生計を立てている農民たち――の肉声にできる限り耳を傾けました。言い換えれば、私なりの「全体史」、あるいは「まるごとの歴史」としての日本政治史の記述を目指したつもりです。もちろん、そうした意気込みが現実にどこまで実を結んでいるかは読者のご判断にお任せするほかありませんが、本書の理解の一助になればと思い、あえて著者の問題関心を記した次第です。  書名:『皇室財政の研究――もう一つの近代日本政治史』 著者名:加藤祐介 出版社名:名古屋大学出版会 判型/製本形式/ページ数:A5/上製/414頁 税込価格:6,930円 ISBNコード:978-4-8158-1126-6 Cコード:C3021 好評発売中! https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-1126-6.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |