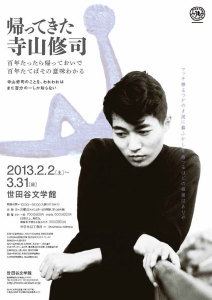

『帰ってきた 寺山修司』展覧会について世田谷文学館 学芸課 佐野 晃一郎 |

| 寺山修司(1935~1983)が去ってから30年、戯曲の再演や映画上映など多くの関連活動がなされ、新しい世代を中心とした寺山ファンは、今も増え続けています。また、中学や高校の教科書にその作品が掲載されるなど、寺山文学は10代の思春期の感性に、時代を越えて語り続けており、その作品の普遍性が新たな読者を獲得していくのです。

寺山修司は、18歳で「短歌研究」新人賞を受賞し、歌人としてデビューしました。その後、「俳句」や「短歌」の定型の枠を乗り超えるように詩作を開始。歌謡曲の作詞や放送詩(ラジオ)へと活動ジャンルを広げました。30歳を前後する1965年から1968年頃にかけては、世田谷区下馬に移り住み、横尾忠則や萩原朔美らと演劇実験室「天井棧敷」を設立します。その後は、10代から20代にかけての創作活動の基盤であった俳句や短歌から抜け出し、長編小説や戯曲、評論など新たな執筆活動を交えながら、演劇や映画といった芸術ジャンルへと移行していくのです。 近年、これまで語られてきた、寺山修司の文学的成長過程の定説を覆す、新たな資料の発掘が続いています。今回の展示資料には、関東では初出品となる中学時代の同人誌「白鳥」(青森県近代文学館蔵)や、高校時代の友人に宛てた書簡(俳句誌「牧羊神」関連資料)なども含まれています。 時を越えて読み継がれる言葉があります。展示室は、10代の寺山のメッセージで溢れています。若いご来場者が多いなか、新しい読者はどのように寺山作品を受け止めてくれるのでしょう。 最晩年の映画作品である『さらば箱舟』には、「百年たったら帰っておいで 百年たてばその意味わかる」というセリフがあります。きっと、没後100年の節目にも、寺山修司は私たちのもとに帰ってきてくれることでしょう。そして、来るべき時代の読者と寺山とをつなぐのは、<思春期の感性>ではないでしょうか。 |

|

Copyright (c) 2013 東京都古書籍商業協同組合 |