草森紳一蔵書 後編 白い迷宮に残された本【書庫拝見18】南陀楼綾繁 |

|

北海道音更町にある帯広大谷短大の資料室と旧東中音更小学校に収められている草森紳一さんの蔵書を取材した翌日、私はふたたび音更町にいた。

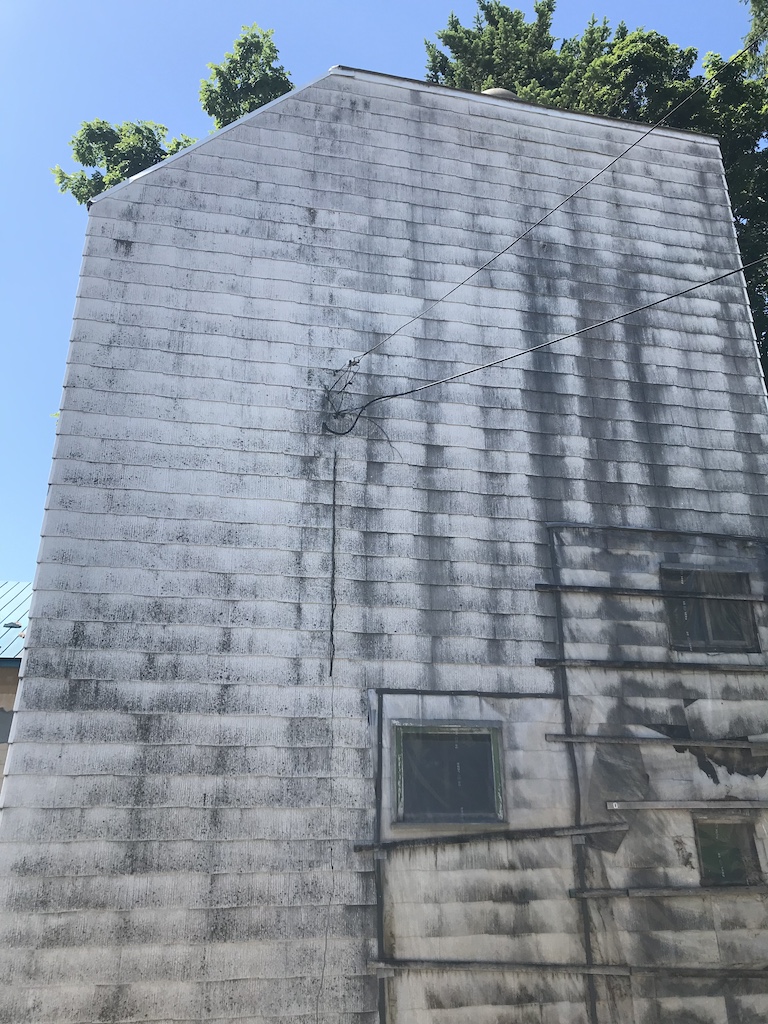

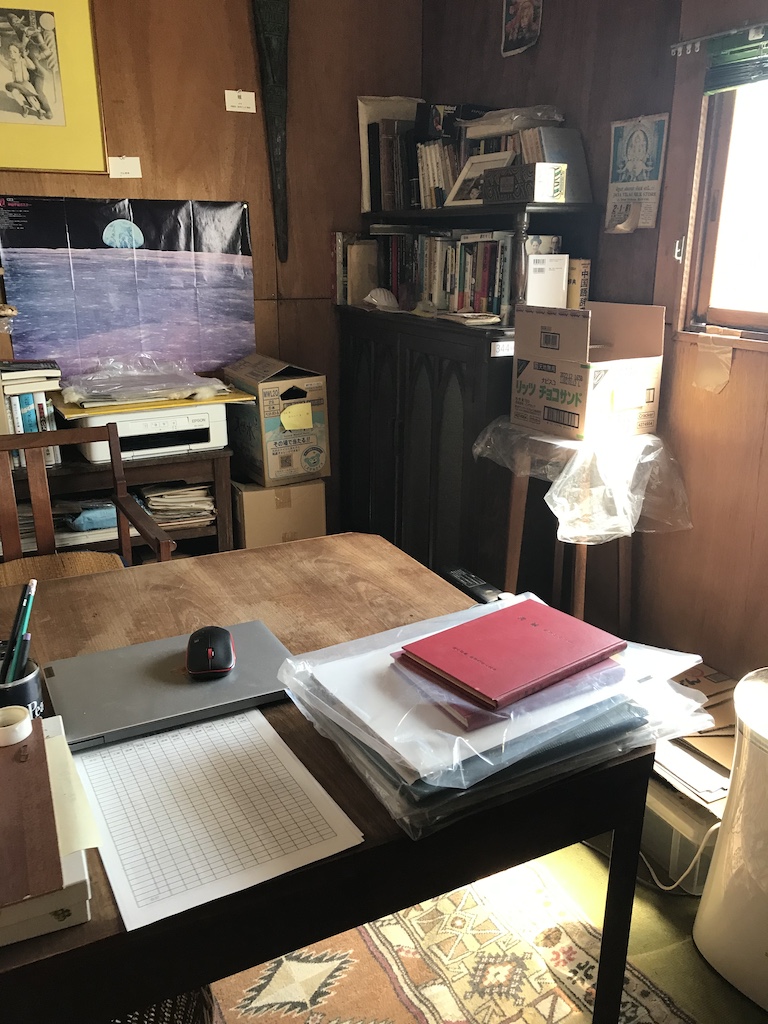

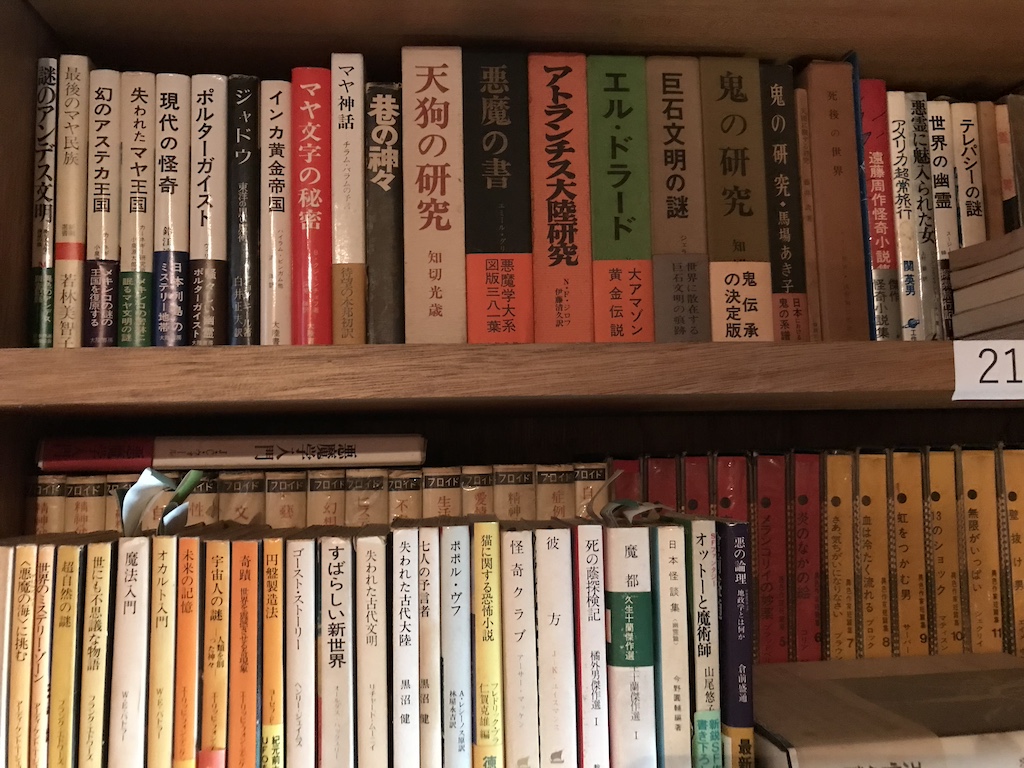

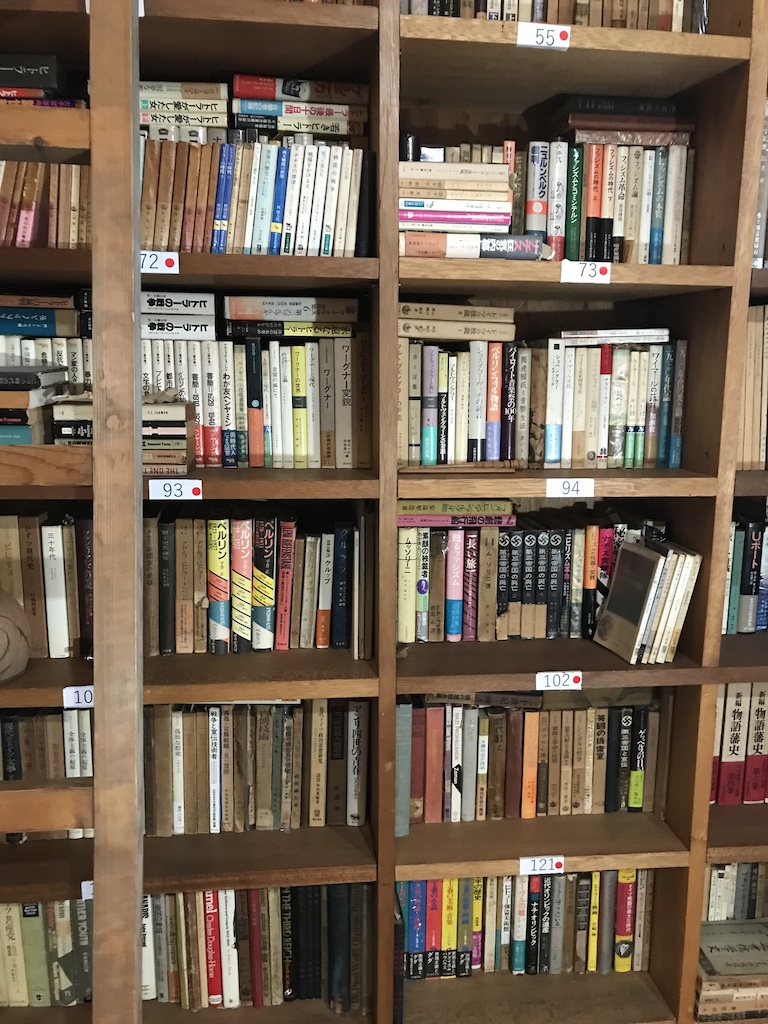

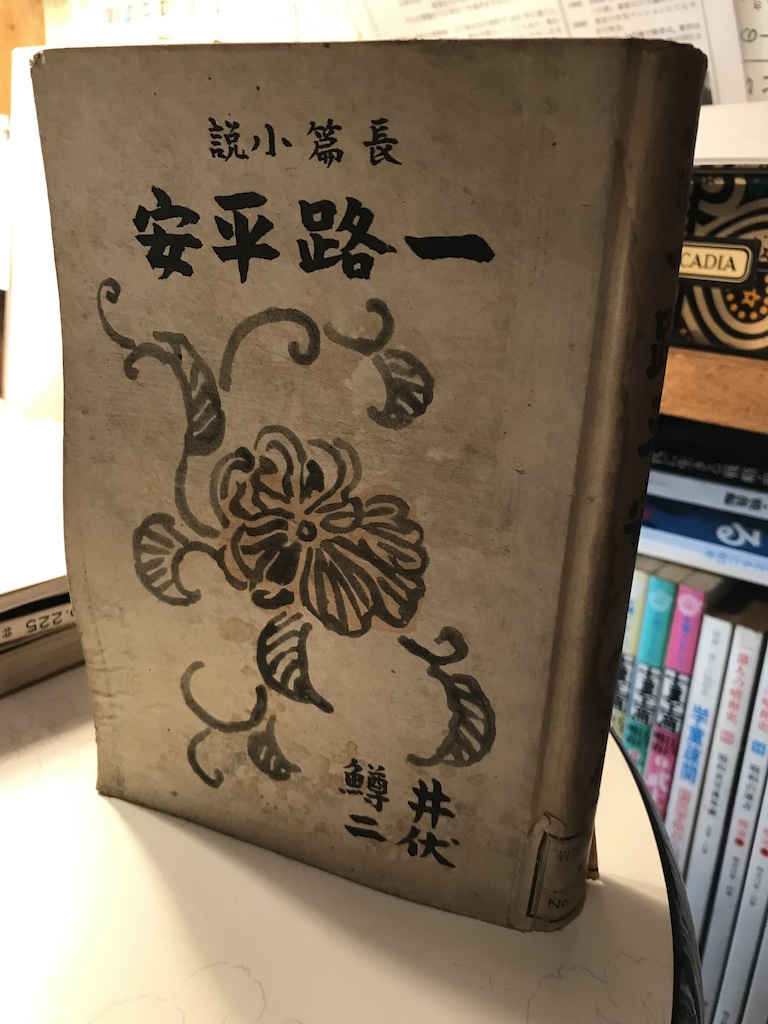

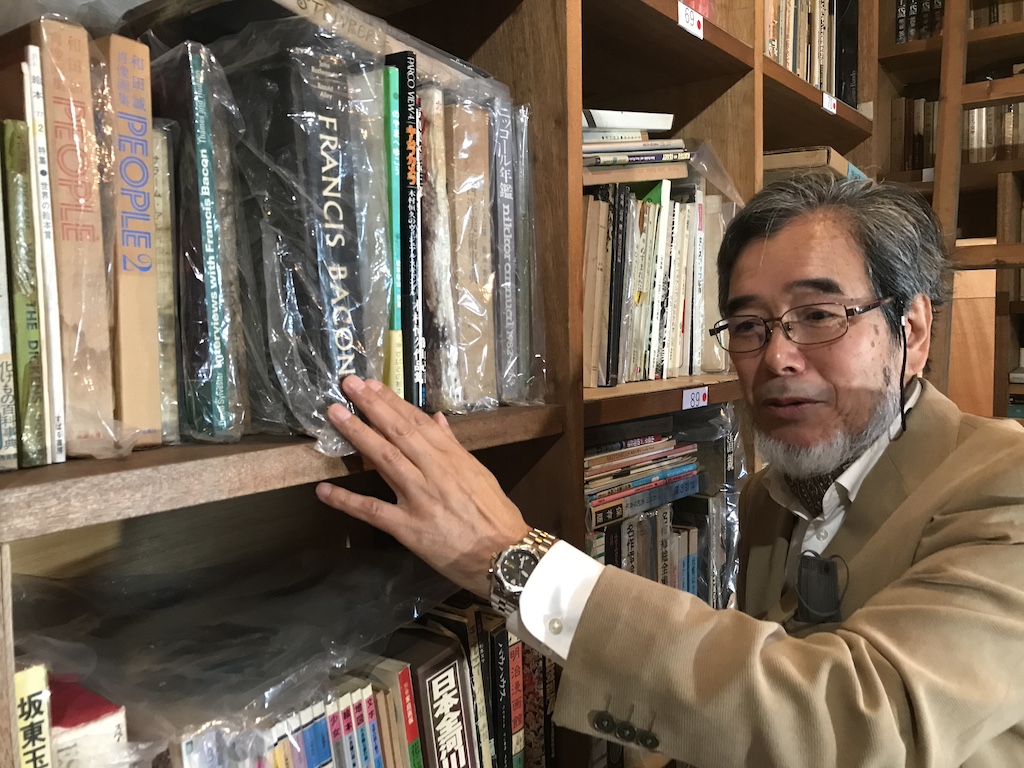

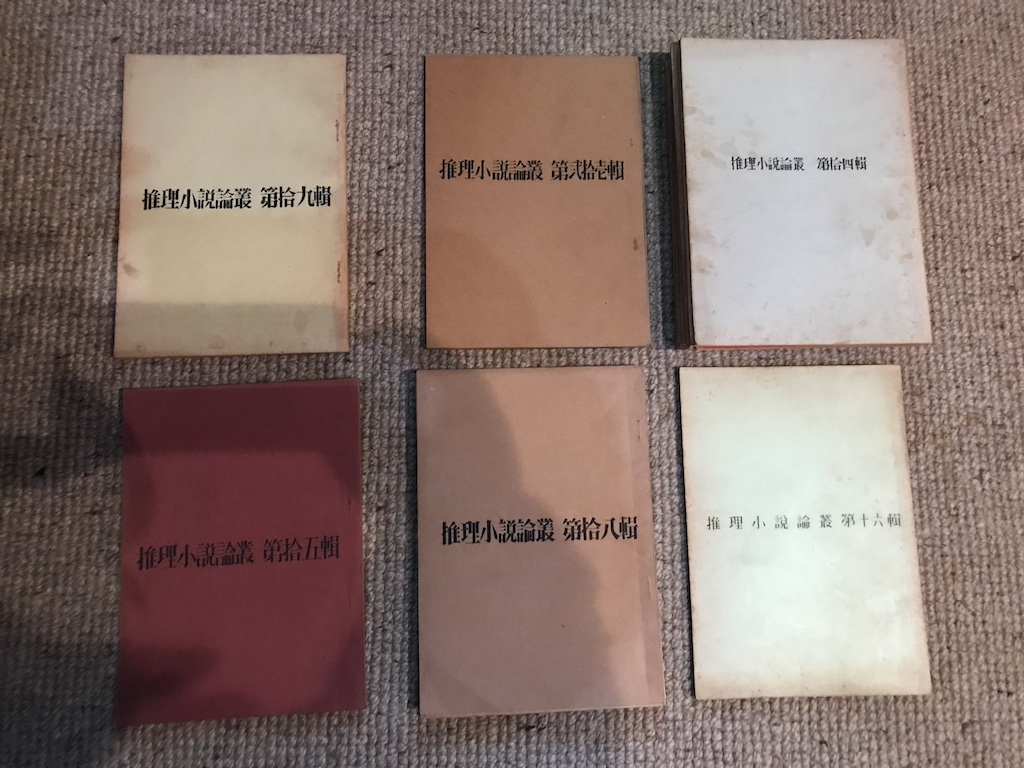

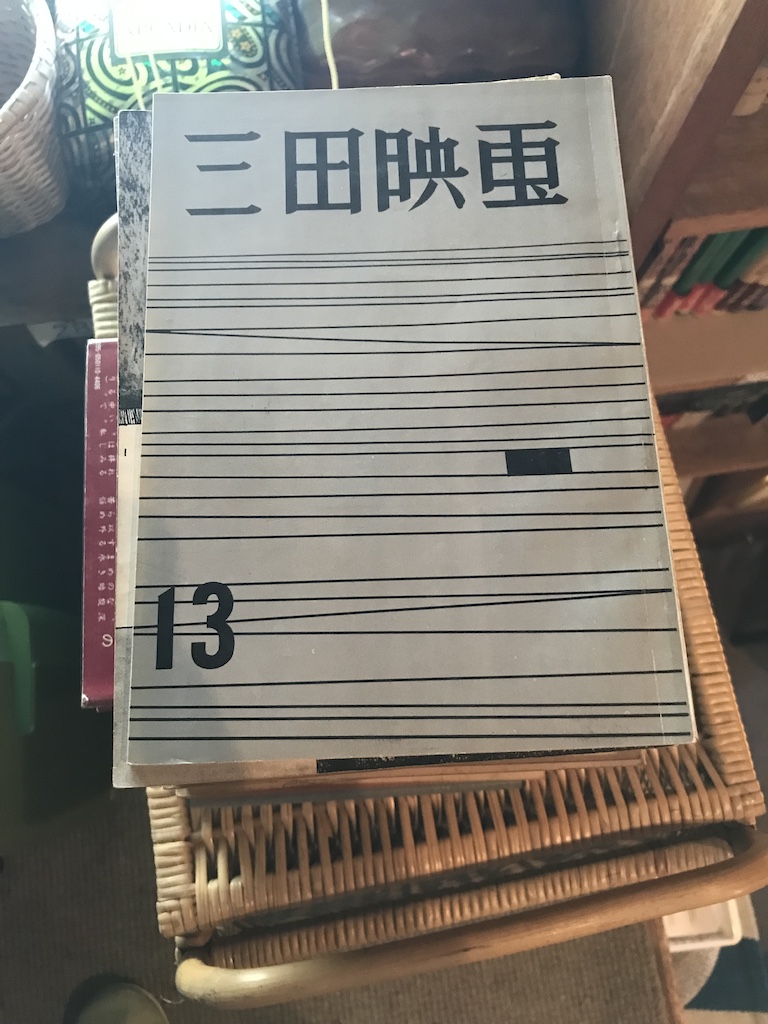

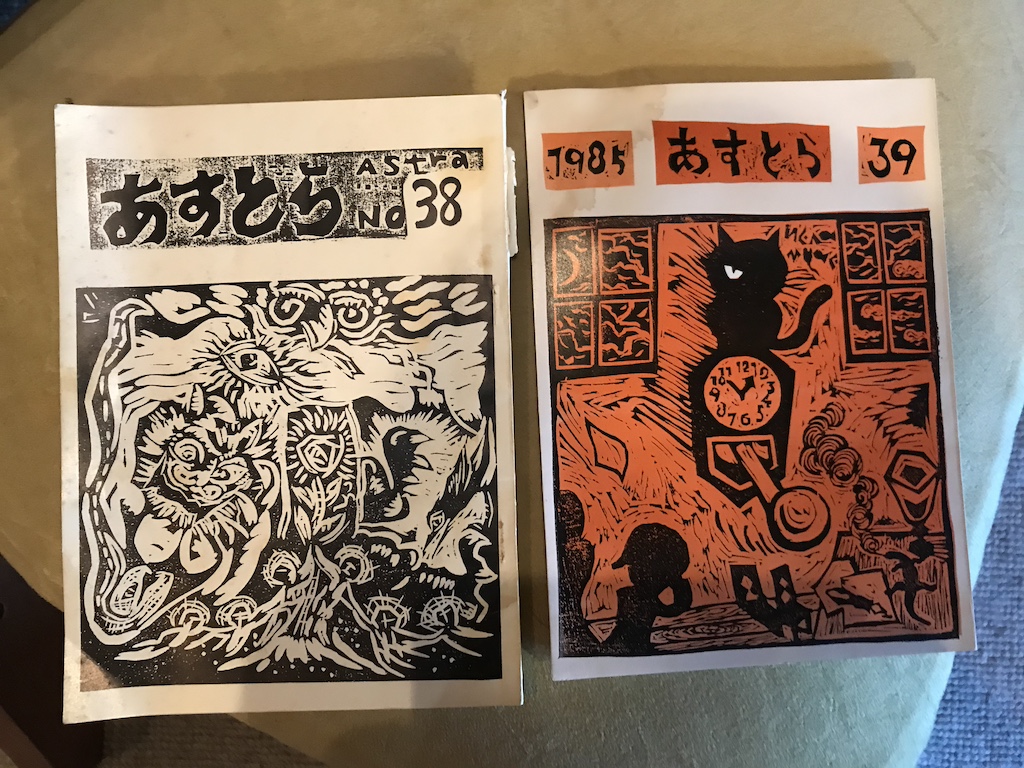

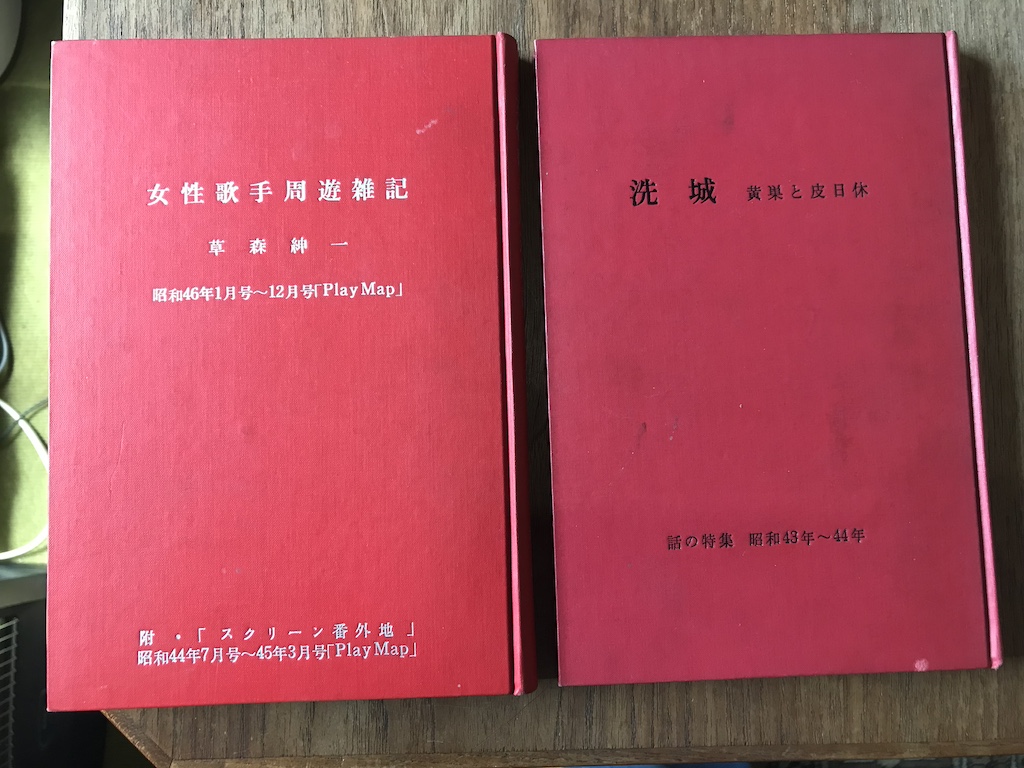

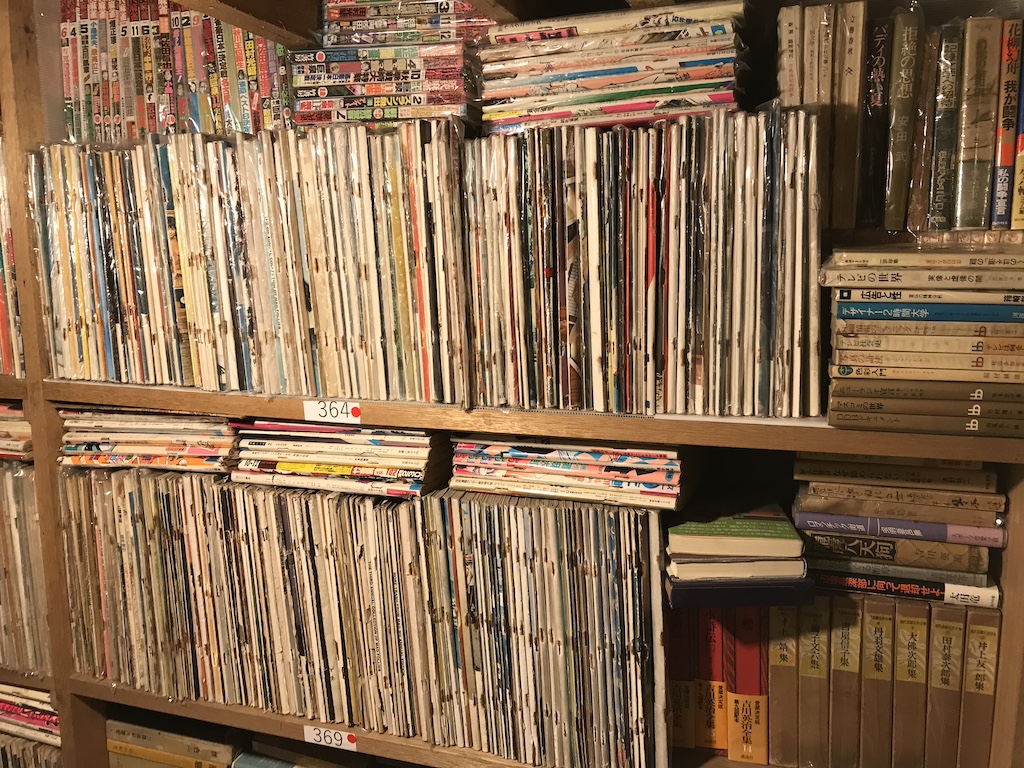

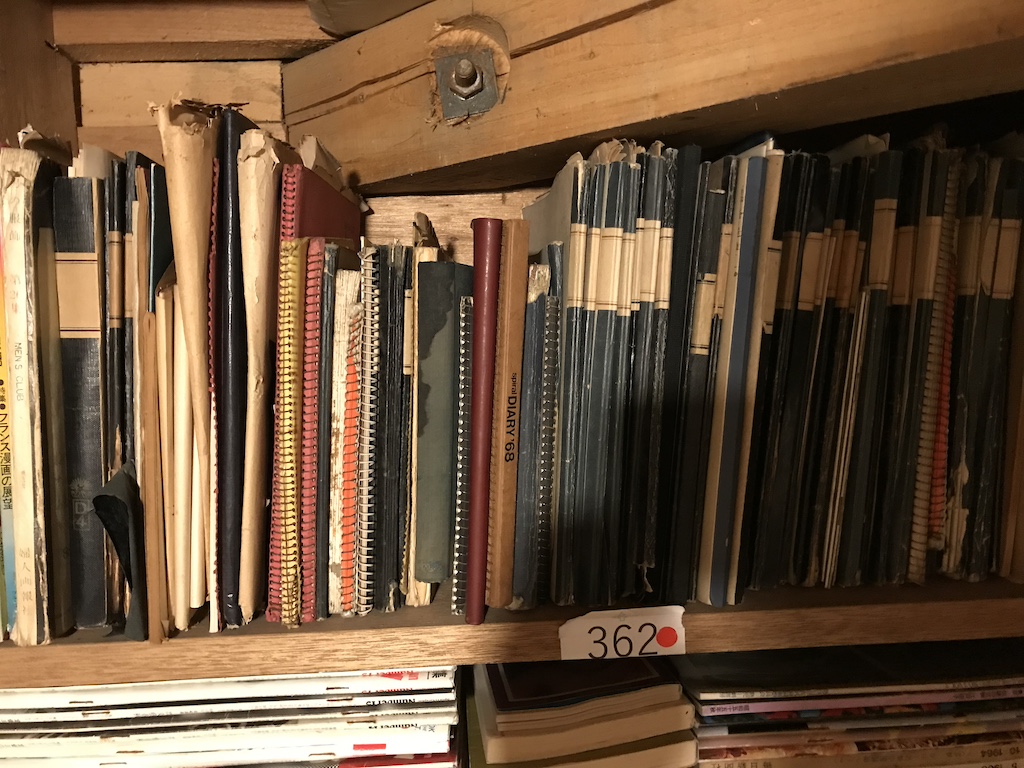

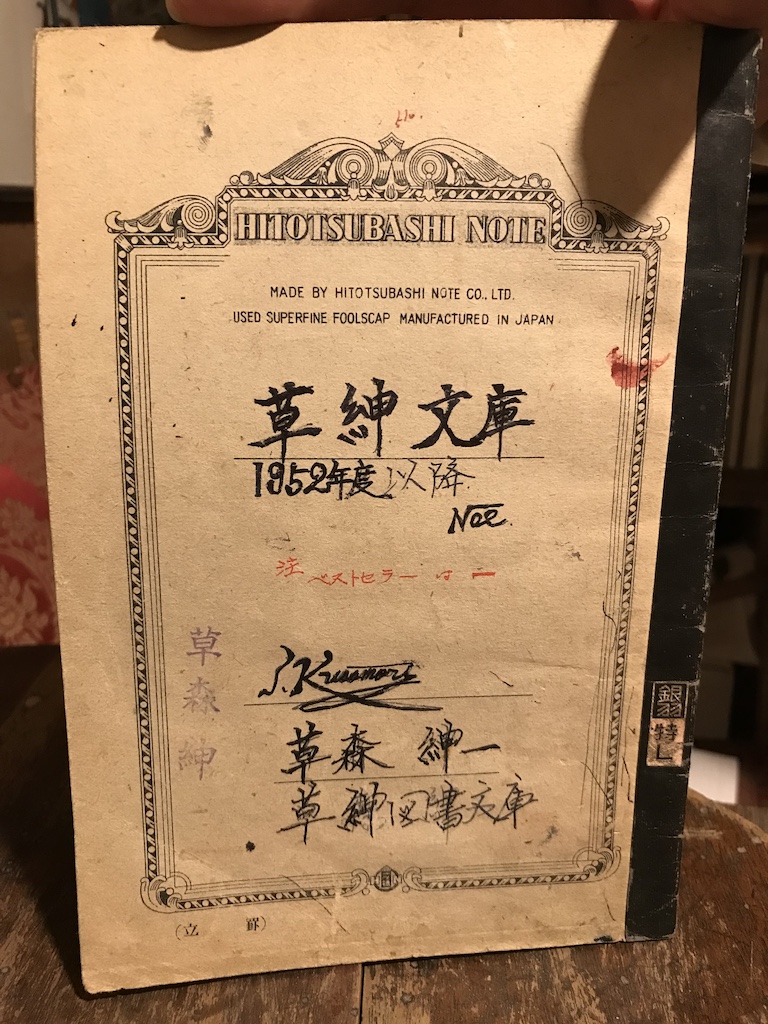

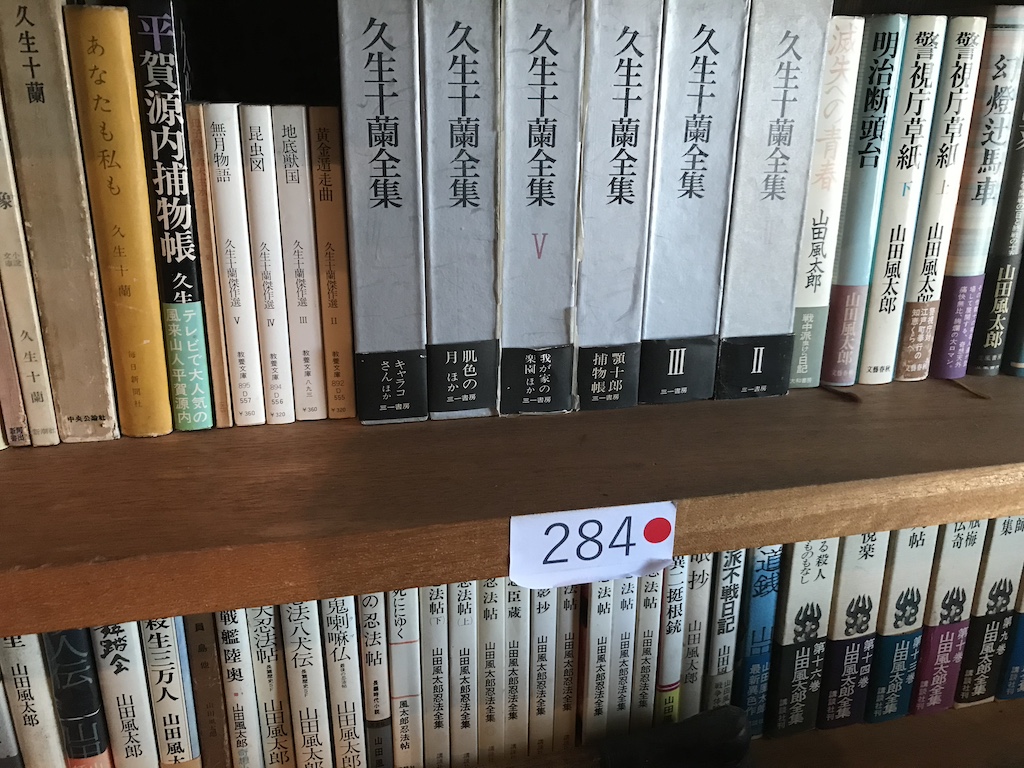

十勝大橋を渡ってすぐ、東側の木野地区に、草森さんが生前に建てた書庫「任梟盧(にんきょうろ)」があるのだ。 佐藤利男さん(右)と宗像教全さん 案内してくれたのは、「任梟盧ブッククラブ」の佐藤利男さんと宗像教全さん。お二人とは前夜に、帯広の焼き肉店〈平和園〉で会っている。任梟盧で活動している6人と、東京から見学に来た3人、そして私で会食したのだ。 同席した地元組の吉田政勝さんは、生前の草森さんと交流があった方だ。 〈川〉は正式には〈珈琲と音楽 川〉で、帯広にあった。マスターの及川裕は帯広柏葉高校の草森の同級生だった。 東京から参加した方々も、それぞれ草森さんとの縁が深く、興味ぶかくみなさんの話を聞いているうちに夜は更けていった。 白い塔の書庫草森紳一の実家の敷地にある任梟盧は、高さ9メートルの白い塔だ。 周りに一般の住宅が並んでいるので、かなり唐突で異様な建物に見える。 任梟盧の外観 草森さんは増えた本を実家に送っていた。不要と判断した本のはずだったが、それが必要になってくる。 これは私には痛いほど判る。20代の頃、私も増えた本を実家に送っていた。一時は、一月に何箱も送っていたが、帰省した時にそこから抜き出した本をまた東京に送るという愚行を繰り返していた。結局は、宅配便の費用がかさんで止めてしまった。 そして、草森さんは「本をたくさん持ってますぞといわんばかりの恥ずかしい存在」である書庫を、建てるはめに陥ったのだ。 1977年に竣工。設計者は建築家の山下和正。「小さな家のなかに目一杯本が入るようにと考え、2間角の3階建ての大きさのボリュームを構造用に用いる合板のサイズから決め、その壁面を全部本棚とした。いわば『本のサイロ』である」と、山下はコメントしている(『別冊新建築 山下和正』1981年9月)。工費は予定より増えて400万円になった。 中に入ると、たしかに天井まで壁面が本棚になっていて、それに沿うようにらせん状に階段がある。各階(実際には◎階と決めにくいのだが)の床の面積は狭く、人よりも本が主役になっている。 本棚と階段 下から見上げる 入ってすぐのところに、小さなテーブルが置かれている。 1階と2階には横に小部屋がある。2階の洋間は机が置かれていて、小さな書斎になっている。「草森さんはここで本を読んだり、原稿を書いたりしたようです」と、佐藤さんは話す。 1階和室の入り口上部には、和田誠がデザインした「草」と「森」のマークが掲げられている。草森さんは帰省したときに、ここで寝泊まりしていたらしい。 ミニ書斎 和田誠デザインの「草」「森」のマーク どこを見ても本でぎっしりだが、空いた場所には交流のあった井上洋介、片山健らの絵や横尾忠則のポスターが飾られていて、目を楽しませる。玄関にかかっている扁額も、井上さんの手になるものだという。 井上洋介が描いた李賀の絵 任梟盧の入り口。上部に扁額が掛かっている ところで、「任梟盧」とはどういう意味だろう? 草森さんの弟で、実家を継いだ草森英二さんは、こう書く。 その後、地元の情報誌に載ったインタビューで草森さんが述べたところによると、任梟盧は「生涯をかけて研究して来た中唐の詩人鬼才李賀の詩の一部をとったとのことだ。梟盧とは賽の目(サイコロ)のことで、サイコロ任せ、なるようにしかならぬ、勝手にしやがれといった意味らしい」という(「任梟盧」『草森紳一が、いた。』)。 任梟盧のテーブルには、荷物の中から佐藤さんが見つけたという正12面体のサイコロが、草森さんが愛飲したピースの空き缶に入っていた。 正12面体のサイコロ 頭の中を反映した本棚最上階からゆっくりと棚を見渡す。 私の印象で、ジャンルやテーマを書き出すと、こうなる。 中国、デザイン、イラスト、歴史、マンガ、ナチスドイツ、日本史、新選組、文学、ユートピア、内田百閒、漢詩、奥野信太郎、2・26事件、民俗学、泉鏡花、島尾敏雄、野球、やくざ、UFO、オカルト、古代文明、詩、美術、麻雀、ミステリー、SF、ジャズ、北海道……。 古代文明やオカルト関係が並ぶ一角 ここに収まっている本は、この書庫ができた1977年以前に入手されたものが主になっているはずだ。そうすると、『マンガ考』『ナンセンスの練習』『江戸のデザイン』『子供の場所』『イラストレーション 地球を刺青する』あたりは、この蔵書をもとに書かれたのだろう。 しかし、1979年に完結した『絶対の宣伝 ナチス・プロパガンダ』全4巻の場合はどうなのか。同書で参照されただろうナチスドイツに関する本は、研究書から小説まで、多数並んでいる。あとで佐藤さんに検索してもらうと、少なくとも600冊以上はあるそうだ。草森さんは任梟盧完成時にここに入れた本を参照するたびに、わざわざ帰省したのか? それとも全巻の原稿を書き終えてから、本を送ったのか? ナチスドイツ関係の本が並ぶ一角 ただ、私が見る限り、任梟盧に本を並べたのは草森さん本人で、他の人が並べたとは思えない。彼自身の頭の中を反映した並べ方になっているのだ。 草森さんは高校を卒業して、故郷を離れる際に、弟の英二さんに「俺はエゴイストだ。親の面倒はみない。一生独身で結婚しない」と宣言したという(「兄紳一のこと」第1回、『草森紳一蔵書プロジェクト通信』第1号、2016年5月)。 実際、その後は東京で自分の世界に没入し、実家に帰ることは少なかったようだ。 それが、任梟盧ができてからは帰省する頻度が増えた。「草森さんの母親のお見舞いもかねていたように思います」と、吉田政勝さんは推測する(「ふるさとでの草森紳一さん」)。 しかし、1984年に母のマスエが亡くなり、1989年に父の義経が亡くなったあとは、故郷に帰ることはなかった。 任梟盧の本棚を見渡したところ、新刊では1985年に「週刊本」シリーズで出た磯崎新『ポスト・モダン原論』が見つかった。持参したにしろ、送ったにしろ、それぐらいが草森さん自身が任梟盧に関わった最後の頃だったのだろう。 草森さんは蔵書を古本屋に売ったことはないと、何度も書いている。そうなると、2つの書庫に入っていないナチスドイツ関係の本がどこかに存在するのだろうか? 縁のある本や書いた雑誌ここに並ぶ本について、自身が文章で触れているものもある。 たとえば、井伏鱒二の『一路平安』(今日の問題社)は、草森さんが編集者だった時代に、伊丹十三から借りたものだった。「よければお持ちになってもかまいませんよ」と云われて借りたが、「お返しする間もなく、退社してしまったので、今も借りたまま北海道の書庫の中に眠っている」(『記憶のちぎれ雲 我が半自叙伝』)。 伊丹十三から借りた井伏鱒二『一路平安』 同書には、フランシス・ベーコンの「一ヵ月間の給料がふっとんでしまうほど、高価な」画集を衝動買いした話が出てくるが、佐藤さんがその本を見せてくれた。残念なことに雨漏りによって、ページが開けないほど傷んでしまっているが。 フランシス・ベーコンの画集を示す佐藤さん 草森さんが執筆した雑誌もある。 慶應義塾大学推理小説同好会の『推理小説論叢』には、日影丈吉論などを寄稿。先輩には紀田順一郎や大伴昌司がいた。この会の同級生の薮田安晴は「われら三代目」で、「私達は推理小説の作家やグループに積極的に近づいた。(略)草森君と私は遠慮なくいろんな作家や批評家に会って話を聞いた」(『推理小説論叢』第25号、1967年12月)と書く。草森さん自身も会員は「どこか、みな変人なところがあり、彼等といると、氣がやすらいだ」と回想する(『記憶のちぎれ雲』)。また、『三田映画』にはアンリ・ヴェルヌイユなどを書いている。 『推理小説論叢』 『三田映画』 高校の同級生でもある詩人の嵩文彦が帯広で発行した『あすとら』には、「嗚呼、哀哉」を連載(38、39号、1984~1985)。1回目は寺山修司、中原淳一について、2回目は三島由紀夫、スタルヒンについて。その後の号はないので、連載がどうなったかは判らない。内容的には『記憶のちぎれ雲』を補完する内容で、貴重だ。 『あすとら』 さらに、雑誌の連載や掲載記事を製本したものが数冊ある。プロの仕事で、背表紙にタイトルも印字されている。当時、どれぐらいお金がかかったのだろうか? 自分の書いたものへの愛着が感じられる。 たとえば、『女性歌手周遊雑記 付・スクリーン番外地』は、1970年代に『新宿プレイマップ』に連載されたもの。見返しに「スターダスト 星と屑」というタイトルが書かれ、女性歌手の名前や北公次、三国連太郎、藤純子、ビートルズなどの名前が並ぶ。本にする際の構想を書き込んだのだろう。 雑誌記事の製本版 そう考えると、この書庫に並ぶ本から新たな本が生まれる可能性はあった。しかし、故郷との縁が切れたことや、より歴史を掘り進む方向に向かったことから、任梟盧は「1977年までの草森紳一の頭の中」として、そのまま残されたのだ。 青春時代の記録ひととおり見終わって、一息ついたところに、「まだ半地下がありますよ」と佐藤さんが云う。 入り口に戻り、茶室の躙り口のようなところを腹ばいで抜けると、『太陽』『近代麻雀』『漫画サンデー』など多様な雑誌が並ぶ一角があった。『NEW YORKER』などの海外雑誌は、1コママンガのページが切り抜かれている。マンガ論のために切り抜いたのだろう。 雑誌が並ぶ一角 また、高校生までに読んだと思われる本も並んでいる。 さらに、自筆のノートが何十冊もあり、映画の鑑賞記録や推理小説の感想などに交じって、「草紳文庫 1952年以降 購入記録」と題されたノートがあった。 ノートが並ぶ棚 「草紳文庫」ノート 1952年と云えば、中学3年生のときだ。几帳面な字で買った本、雑誌、参考書までが記されている、 弟の英二さんによれば、実家の屋根裏を改造して中二階をつくったとき、草森さんは「大工さんにできるだけ多くの本を収納できる備え付けの本棚を注文した」。そして、「蔵書は几帳面にノートに記録していた」という(「兄紳一のこと」第2回、『草森紳一蔵書プロジェクト通信』第2号、2016年8月)。 あるいは、こう書く。 このエッセイの初出は『室内』1972年7月号で、任梟盧建設の5年前だ。ここでも書庫を持つことへの気恥ずかしさが語られている。 一度は決心して書庫を持った草森さんだが、故郷にある、自分の頭の中を一目瞭然に配置した書庫よりも、自室の中に積みあがった本とともに生きることを選んだのではないか。なんとなくだが、混沌とした状況のなかで仕事をする方が草森さんには合っているような気がするのだ。 保存と公開「任梟盧ブッククラブ」の佐藤利男さんは、帯広畜産大学を卒業後、数年して帯広に住むようになった。その頃の帯広には、「花を喰う会」という文化的な活動を行なうグループがあり、そこで嵩文彦さんに会う。 そして、嵩さんを通じて、帰省した草森さんに会ったのだという。「スマートでカッコいい人でした」と振り返る。 草森さんが亡くなったあと、帯広大谷短大が蔵書を引き受けることが決まった。その蔵書整理のボランティアに参加する。宗像さんも一緒だった。そして、「草森紳一蔵書プロジェクト」副代表(当時)の高山雅信さんの紹介で、草森英二さんに会った。 YouTubeには、当時の任梟盧を撮影した動画がアップされている(https://www.youtube.com/user/kusamori)。「この撮影のために、いちど貼った番地を示す紙をぜんぶ外したんです(笑)」と佐藤さん。 その後、佐藤さんが震災復興のために東北に住んでいたこともあり、そのままになっていたが、2019年に英二さんが亡くなってからは遺族の希望もあり、2021年から任梟盧の復旧を再開した。 番地が振られた本棚 2022年9月からは、念願だった任梟盧の一般公開を開始。12月から3月を除く毎月1回、自由に見ることができる。見学者は一日に15、16人程度で家族連れもいたという。 同年11月には「任梟盧ブッククラブ」を結成。「草森マンガ塾」と題して、任梟盧所蔵の1枚もののマンガの解読会を開催。「いずれは映画観賞会などもやりたいです」と、佐藤さんは話す。 メンバーが増えたことで作業も進み、蔵書の入力は終わりが見えてきた。 たしかに、「本の行方」というエッセイには、任梟盧の冊数についてこう書いている。 任梟盧以降、東京でさらに3万冊を増やしたことを考えると、とても「たかがしれている」とは云えないが、冊数に対して正確な認識を持っていたことに驚く。 佐藤さんらは、今後も蔵書の整理と公開を進めながら、任梟盧の保存の道を図っていきたいという。 任梟盧は草森さんの意志が働いた書庫であり、帯広短大に所蔵される蔵書は草森さんの最後の姿を反映するものだ。 2つ(場所としては3か所)の蔵書群は性格は異なるが、草森紳一の仕事をたどるうえでどちらも欠かせないものだ。 いまのところ、両者は別々に運営されているが、今後は蔵書検索システムを共有することや、双方の蔵書をもとにした展示やシンポジウムを行なうなどで、互いに協力していってほしいと思う。 そして、川を渡って、東京から音更町にたどり着いた草森紳一さんの蔵書を、また見に行きたいと願う。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |