調べる古本② 過去の調べ本 インターネット前夜の調べる技術 『読書の整理学』『東京ブックマップ』など書物蔵 |

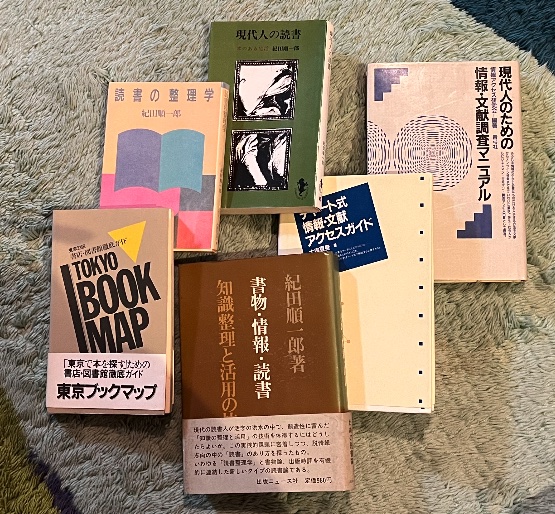

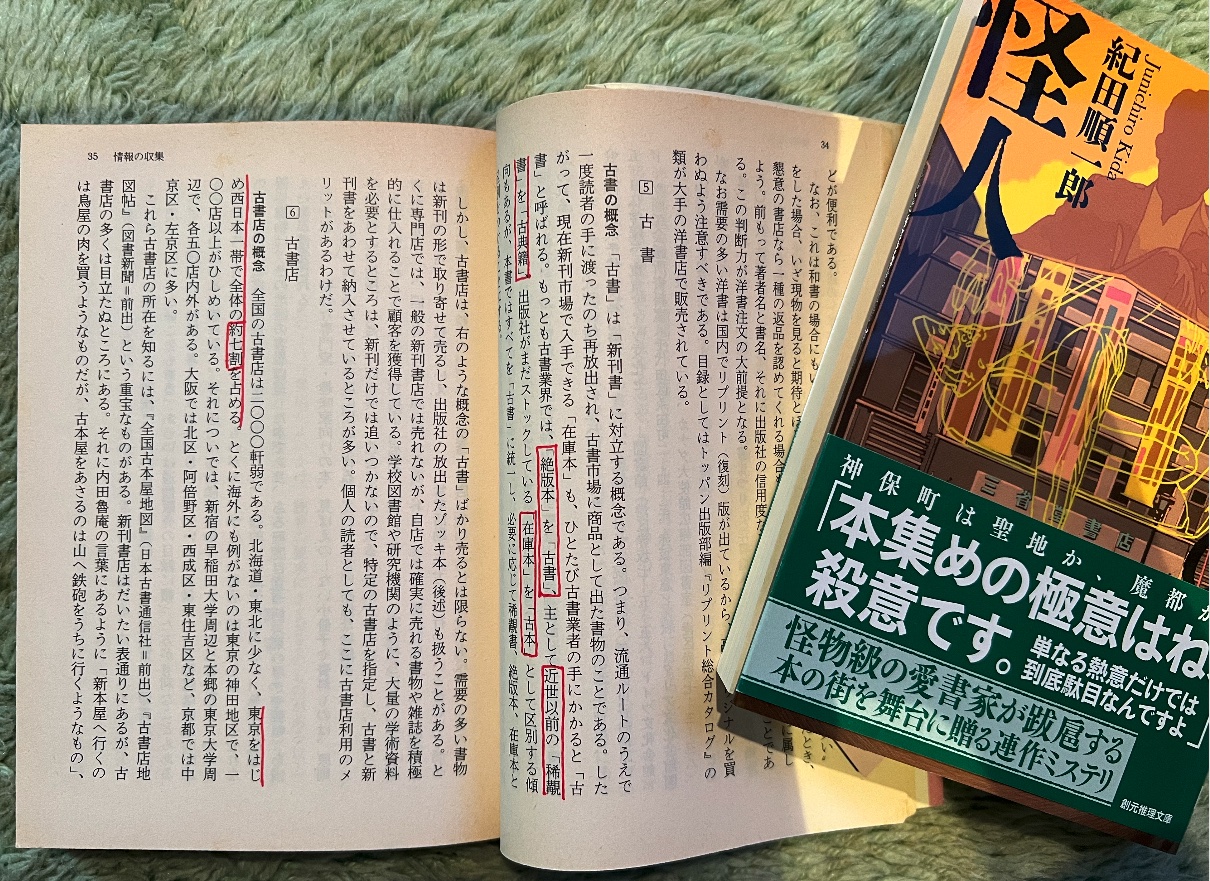

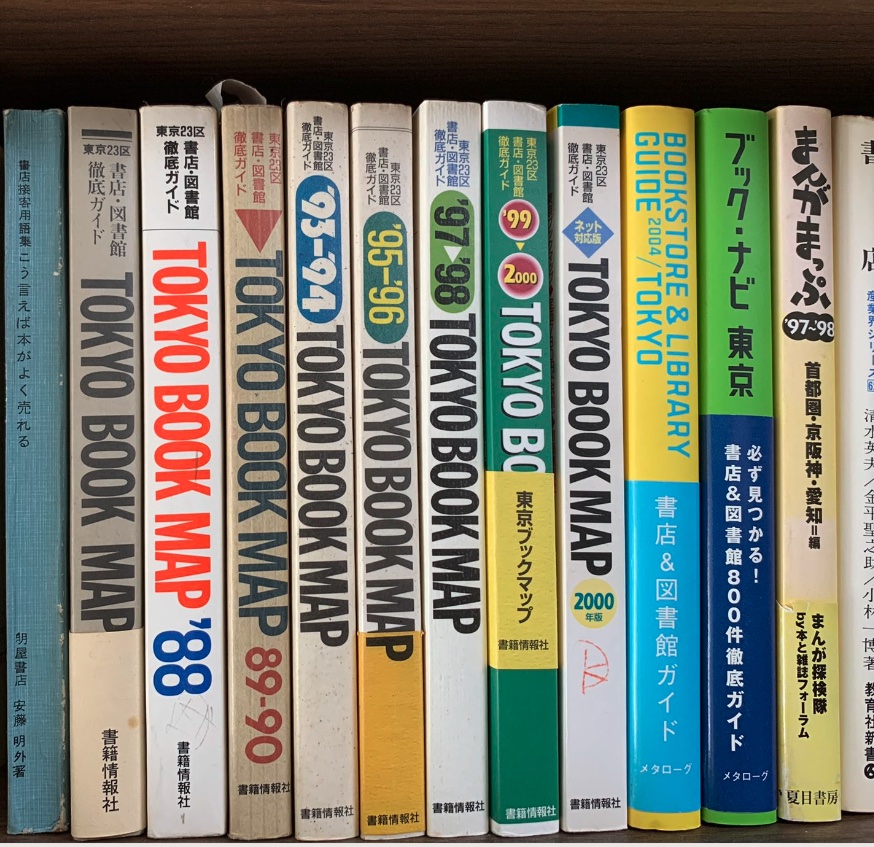

はじめに前回、梅棹忠夫の『知的生産の技術』で、調べる技術が載っていないと言ったが、書いた直後、意外な事実が判明した。実は幻の『知的生産の技術』続編が企画されていたという。調べると正編と同じ『図書』の連載に調べる技術が少しだけ載っていた。 ただし中身はこれも前回紹介した佃実夫の著書を参照しているので、梅棹の独自性は、レファ本にあたる言葉が日本語にないといった指摘のところだろう。「参考書」がそれにあたるハズだが意味がズレているという指摘が、さすが梅棹と思わせるといったところだ。 【図1】1970〜1990年代の調べる技術書 コピー機時代からの情報革命――紀田順一郎さんの古本術1960年代から活躍しはじめているが、1970年代から2000年代まで、書斎情報化――つまり書き物や情報収集にパソコンなどをどう入れていくか――の最先端を行っていたのは、実は紀田順一郎さんではなかったろうか。 紀田順一郎『現代人の読書術』(毎日新聞社、1972)を取り上げようと思ったが、同じ年に出た同著者の『書物・情報・読者』(出版ニュース、1972)のほうが調べる技術要素が強いのでこちらを取り上げよう。 本書の前半で「情報」とは何ぞや論を展開しているが、これは当時流行り始めた情報化社会論を受けたものだろう、ちょっと抽象的。半ばにある「整理と活用の実際」で「収集」にあたるところが調べる技術だが、畢竟、情報探索とは文献探索であるとして、レファレンス図書や図書館カタログを検索することから始める。紀田さんならではだと思うのは、新刊をゲットする術の直後に「古書市場の問題」という古本術が図書館より先に出てくるところだ。図書館情報学系の言説の弱いところは実は日本における古本流通の軽視(ないし無関心)にあると常々思っている。 ネットのない時代、情報探しは本探しであり、図書館後進国の我が国でちょっと古い本を探すとなれば、そりゃあもう古本さがしということになるわけである。 また、これは先行する同著者の『現代人の読書』(三一書房、1964)も同様だが、紀田さんの本は個人電算機(PC;パソコン)が普及する前のプレ情報革命に、実はかなり重要だった乾式コピー機についてよく言及している。コピー機が普及する意味や過程について、同時代の人々はあまり自覚的ではなかったが、さすがと思う。 そしてプレ・パソコン機の調べる技術の完成形としては紀田さんの『読書の整理学』(朝日新聞社、1986)を挙げておきたい。紙幅の1/3を情報の収集に充てている。自分もこの本を大学生協の書店で入手し、実際に調べる起点にしていた。 【図2】『読書の整理学』 『東京ブックマップ』――プレインターネット時代、定番のレファ本インターネットが普及する1990年代後半まで、情報を集めることは文献、特に図書を探し出して現物かコピーをゲットすることだった。そこで、どの書店、古書店、図書館へ行ったらそれが見つかるのかというガイドが必要になってくる。そのガイド本が『東京ブックマップ:東京23区書店・図書館徹底ガイド』書籍情報社、1985-2005)だった。 基本、専門ごとの書店、古本屋、図書館の住所録&案内地図といってよいのだが、白眉は専門ごとの主題キーワードから、書店や図書館、そして国会図書館のような大型館の場合には専門レファレンス室まで検索できるインデックスが付いていたことである。私も図書館情報学になじむ前の一般人(?)時代、1986年頃にこの本で知った「海事資料センター」に『世界の艦船』バックナンバーを見に行ったことがある。 図書館情報学的には、『全国特殊コレクション要覧』(国立国会図書館、1957)やら、『専門情報機関総覧』(専門図書館協議会、1969-)やらが同じ機能を果たすのだが、かようなものは一般人の目につくところにはない。一般人が調べものをする取っ掛かりとして『東京ブックマップ』はとても便利なものだったと思う。東京圏の大書店でキャッシャーのそばに置かれていたのを憶えている。東京に限らず、地方の人も上京時に使ったようだ。友人の神保報のオタさんなども、「東京ゲーテ記念館で「ゲーテの旅をたどる旅」展開催中。昔『東京ブックマップ‘95-‘96』を見て、行ったなあ。」(2015年4月15日ツイート)などと回想している。このガイドを出していた書籍情報社は2011年ごろを最後に本を出していないが『東京ブックマップ』が休刊した後も、『東京ブックナビ』(東京地図出版, 2009)という類書が出たし、『本を探す本』(フットワーク出版、1992-1997)といった類書もあった。 【図3】『東京ブックマップ』 CD-ROMを使うのが最先端だった1990年ごろインターネット時代とば口の調べる技術書で有名なのは、大串夏身先生の『チャート式情報・文献アクセスガイド』(青弓社、1992)だろうけれど、ここではその前身にあたる情報アクセス研究会編著『現代人のための情報・文献調査マニュアル』(青弓社, 1990)を見てみたい。1990年代から2000年代にかけて、一般向け調べる技術書で大串先生はけっこう充てていたように思われる。 面白いのは最初に「身近な人に聞く――調査の入口」という項目が立っていることだ。それでダメな場合、行政窓口に相談するとか「本屋、書店は大きなものに限る」といったメタレベルの思考枠組みを書き出そうとしているところはさすが手練れのレファレンス司書だった大串先生たちゆえといったところ。「女子学生の情報収集マニュアル」とか「行政マンの情報収集マニュアル」といったクラスタを立てて書いているところも(当時のジェンダー観そのままだが)工夫している。参照する対象を、紙文献、CD-ROM、オンラインデータベースの3種類に分けているところも時代だ。私もちょうどこの頃、大学で図書館情報学の卒論を書こうとして、ERIC(米国教育省の教育科学研究所)のオンラインDBを検索したり、Library Literatureなる索引誌のCD-ROMを引いたりしていた。今でも思い出すとCDドライバの「シャッ、シャッ」というカスリ音が耳にひびいいてくる。 末尾で山根一真『情報の仕事術 1 (収集)』(日本経済新聞社、1989)に言及しているが、山根著には収集よりむしろ整理の山根式袋ファイルシステムに大いに助けられた。 次回は古い調べ方の本ではなく、調べるための古本として、ファミリーヒストリーというか、一介の市井人を調べるツール『住宅地図』や『復元・江戸情報地図』『近代日本社会運動史人物大事典』といったものを紹介します。 X(旧Twitter) ※当連載は隔月連載です |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |