魂の双子が書いた『

もっと調べる技術』(皓星社、先月出たばかり)でも特筆大書されていたけれど、国会図書館(NDL)が

デジタルコレクション(電子図書館のこと)を2022年末から大規模化・リニューアルして、ヴァーチャルだけど、みんなの家の隣に帝国図書館が建った。

それで、みんな(?)が古い本をいっしょうけんめい古本で集める欲が低下したように感じられる。すでに研究書のたぐいの古書価は軒並み下落してしまっていたけれど、今まで大学

図書館や県立図書館でゲットできなかった類の明治大正昭和の実用書なども、今度のデジコレ大拡大でずいぶん参照できるようになった。

だから、去年だったか、長崎県に出張した際に、市内に唯一残っている古本屋さんから、

デジコレ拡大で商売あがったりになった、というクレームを聞かされて同情したことがある。実際、わちきみたいに古本しか趣味のない人だと古本屋が少なくなるとさみしいったらありゃしないからねぇ。

でも考えようによってはまだまだ活路はあると思うのだ。NDLデジコレが明らかに手薄な

紙メディアというものもあるし。あそこの広報誌には策士がいたのだろう、「国立国会図書館にない本」なんてな断続連載があって、あるパターンにはまる本っぽいものは納本されないのだと明かしている。

地方小出版、自費出版

たとえばあそこがいちばん得意にしている本(図書館界でいう「図書」)は、たしかに古本屋さんのメイン商品であるけれど、「国会図書館にない本」なんてザラにある。書かれている「ない理由」には留保をつけたいが、礫川全次『雑学の冒険:国会図書館にない100冊の本』(批評社、2016)という本もあるぐらいだ。

先々週だったか、自分のGoogleアラートを見ていたら、全然おぼえのない著者と本の

タイトルが登録されていた。タイトルはともかく、出版社はちょっと怪しげな……。

・平沢一『人と本』(アルマス・バイオコスモス研究所、1999)

ふとそれで検索すると、アマゾンにだけ1冊出品されていた古本を注文してみた。送られてきた本を見たら、ああ!『書物航游』(中公文庫、1996)の平澤さんかぁ……。書物エッセーの好きならこの中公文庫はみんな知っているよね。あの書物エッセーの続編が地元で出ていたんです。自分はどこかでそれに気づいてGoogleアラートに登録し(そして忘れ)ていたというわけである。改めて調べると、地元金沢の県立図書館と大学図書館にしかないレアもの。

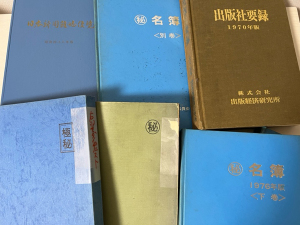

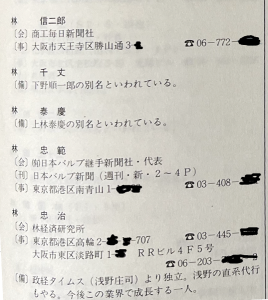

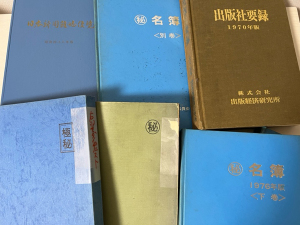

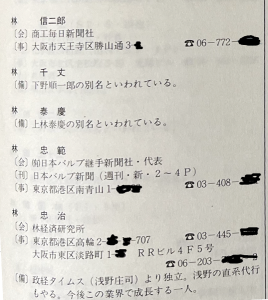

限定頒布もの――総会屋名簿

何年か前、業界紙(紙誌)の歴史を調べようとしたら、総会屋雑誌(取り屋)のこともわからないといけないとわかり、では総会屋のことを調べるには、ということで総会屋さんの主題書誌を作ったことがあった。その後、発見したのは総会屋名簿『㊙名簿』(1976)。

どうやら各大企業の総務課に販売されたものが何種類かあったらしい。ネットで担当者だった人にそんな話を聞いたことがある。中を見ると、ふつう(?)の出版社の出版人――たとえばトンデモ竹内文書研究で有名だった林信二郎――も立項されている。項目には人物名、生年月日、経営会社、刊行物タイトルなどが書かれているが、参照形(別名立項)が「といわれている」などと極めて面白い。

マル秘㊙でないものも含め、昭和元禄華やかなりし頃の業界紙誌業界を調べるのに必須の

レファレンス本と言えよう。

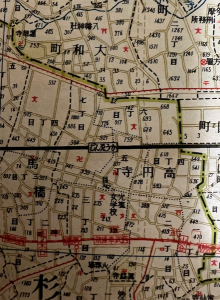

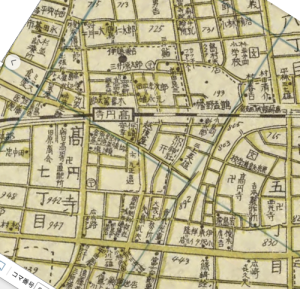

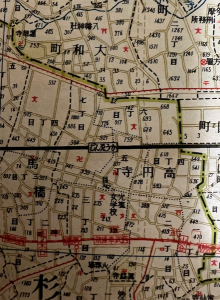

地図

古い地図は見ているだけで楽しいし、実は戦前のことを調べている場合には万事につけ、

役に立つ。

いつの週末古書展だったか、佐藤昌次『最新大東京明細地図 町界・丁目界・番地入 6版』(日本統制地図、1942)を拾ったのでしばらく壁に懸けておいたが、東京市全部が地番入で参照できるので、戦前の話を読む際にはとっさに役に立つ。いま日本の古本屋を見ると、2000円から5000円くらいで買える。

そういえば、いつも行く高円寺のあたりはどうなっているだろうかと見ると、こんな感じ。

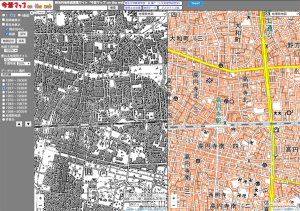

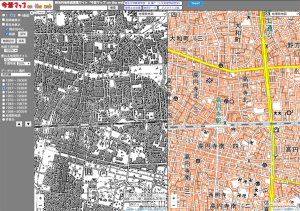

ちょうど今、ネットで使える地形図DB「今昔マップon the web」が、現在地との

対照する際に便利なので西部古書会館はどこいらへんになるのか試してみるとこんな感じ。

この調子だと、中央線沿線に住んでいた文士たちを訪ねる散歩もできそうね。

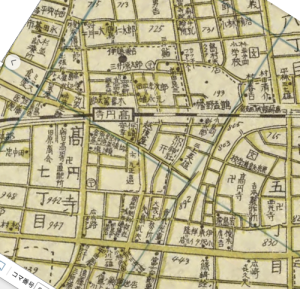

ちなみに今も細々と残っている「看板地図」(むかしはブリキ版にかかれていた)に

似ている地図に「商工地図」というものが戦前あった。それが現在、NDLデジコレで

見られるので高円寺のあたりを示すとこんな感じ(北が上になるように回転させた)。

商工地図は古本で1万円前後で売られているようだ。

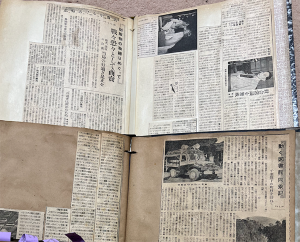

自分向きのスクラップブック

これまた用事の合間を縫って古書展へ行ったら、月の輪さんがスクラップブック(貼り込み帳)を大量に出品していた。あわてて自分の関心ある主題のものがないかチェックして「発禁物語」「書物展望」といった背文字が書いてあるものを買い込む。1冊1000円程度だった。

中を読んでみると、全国紙各紙の新聞切抜きが貼り込んである。新聞DBはいろいろ

あるが、各紙を特定ジャンルの事柄で総覧するというのは、実はけっこう手間がかかる。

こうやってそのものズバリの新聞切抜き帳があるときわめて効率的。

エフェメラ

他にもいわゆる「本」に限らず、本屋のブックカバー(書皮)を買って、戦前有名だった

書店「三昧堂」の地番を知ったり、昭和19年に海をわたってもたらされた南京維新政府の

国立図書館館報を買ったり、ひとことで言って「エフェメラ」に類するものの収集に乗り出してから、古書趣味に広がりができた。

ウィキペディアに「エフェメラ(ephemera)は一時的な筆記物および印刷物で、長期的に使われたり保存されることを意図していないものを指す。」とある。「一過性資料」などとも訳されたが、要するに古本の世界でいう「一枚もの」や「紙もの」と言われるものいろいろのこと。

本を集めていた際には、その時々の正統なものが集まるけれど、エフェメラ集めに手を

広げると、その事物の周辺やその時代の背景がなんとなく感じられてくるから楽しい。

デジタル化と古本趣味

日月堂さんが雑誌『望星』2023年10月号に「古本屋ですけど、本棚はありません」という文章を載せていた。エフェメラもデジタル化されると古書価が下がってしまうと指摘しているけれど、私の知る限り、日本の図書館は伝統的にエフェメラを軽視してきたので、なかなかそうもならないのではないかしらん。

前記の東京の地図みたいに、デジタル化でその利便性や存在を知って、古書展などで買ってみる(古書業界的には買ってもらう)というのも一つの道のような気がするし。

以前、このメルマガ連載で「古本の読み方」をやった際、観点をズラすと面白く古本を楽しめるし、それで飽きたら、収集対象のメディア形態をズラすとよいよ、と述べた(「古本読書史と古本に飽きたときの展開法(古本の読み方5最終回)」)。エフェメラもまた、本でないものの一種だろう。そして……

集め手から書き手へ――同人誌出します

エフェメラに囲まれていると、石神井書林さんのいう時代のしずくに囲まれることになるので、なんとなくそれについての感興がわきおこってくる。それで結構ブログ記事を書いたし、今年の夏、コミケでそれを集大成した同人誌『あったかもしれない大東亜図書館学』を出すことにした。コミケ残りは懇意の出版社から通販をしてもらうかもしれない。

本の集め手から、書き手へ移行するのも、ひとつの趣味と思っている。

書物蔵

本格的古本歴は19年ほど。興味は日本図書館史から近代出版史へ移行し、今は読書史。

共書に『本のリストの本』(創元社、2020)がある。

X(旧Twitter)https://twitter.com/shomotsubugyo (2009年~)

※シリーズ【調べる古本】は今回が最終回です。

ご愛読ありがとうございました。