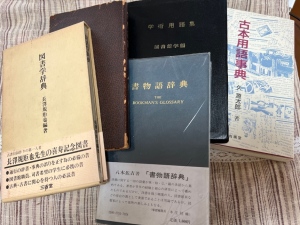

調べる古本④ 古本用語を調べる古本 ―『書物語辞典』(1939)

|

古本用語を知ったほうがお得で楽しい?書物評論家・紀田順一郎先生が若い頃、「揃い」と「大揃い」の違いがわからなくて、古本買いで損をした話を読んだことがある。揃いはだいたい揃っている、あるいはある巻からある巻まで続いている、といった意味で、完全揃いが「大揃い」。 そこまではさすがにわからずとも、古本屋用語がわかったほうが、我々古本愛好家にも便利なことは確かだろう。「これ、12冊で〈大揃い〉なんだけれど、11巻目が新装版からの〈足し本〉なんだよね」などと、古本仲間うちで話せると効率もよいというわけだ。第一、楽しい。

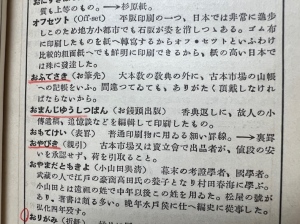

久源太郎『古本用語事典』有精堂出版、1989 正面から古本の用語を標榜する本は意外とない。これと、あと一冊、2013年に高円寺で この『古本用語事典』は、語の採録の幅や語釈にやや難があり、また、語の読みから検索する索引がないなど、辞典としての作りもいま一つなのだが、比較的――古本マニアにとっては、ですよ――近年の出版であるのと、その評価のせいか、1990年代後半に「ゾッキ」に 本体は、1. 古本業界・市・展覧会、2. 古本屋用語、3. 出版業(版元)・文庫(コレクション)、4. 書物―その形式、の4部構成になっており、便利なようでいて、1と2のどちらで古本用語が出るか分からない。約500語を収録。「東京移動図書館」といった、図書館学からも 古典社編『書物語辞典 3版』古典社、1939 戦前に出たこの辞典が実は今回のイチオシ。最近、国会図書館のデジタルコレクションで まず他の辞書では出ない言葉が拾われていること。「おまんじゆうしつ(ママ)ぱん(お饅頭出版)」 【図2】などというジャーゴンはなかなか立項されない(「まんじゅう本」の起源については最近『近代出版研究2024』に報告があるので参照されたい)。

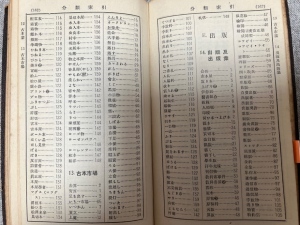

本がらみでは他にも「ないけんえつ(内検閲)」などという項目もあって「内閲とも云ふ。大正八年頃から同15年頃まで内務省の図書課に検閲係を置き、出版物の下検閲をして発売禁止による損害予防の相談相手となつた」とある。牧義之「伏字の文化史:検閲・文学・出版」(森話社、2014)で内閲の実施時期が問題になっていたが、ここに同時代的な答えが書いてあったというわけである。渡辺は沼津に本拠を置いていたが、東京の古本業者と密に連絡を 渡辺の書物語辞典の良さはこういった採録語彙の豊富さだけではない。巻末にある「分類索引」がまた良いのだ【図3】。端的に言ってシソーラス(類語辞典)的に使えるのである。

ちなみに家蔵本の見返し紙に、昭和17年に麻耶山房主人こと千田という人物が城戸なる畏友に贈ると書き込みがある。またさらに城戸は私の前の持ち主に贈ったともある。いま『昭和前期蒐書家リスト』(私家版、2019)を見ると、城戸は城戸幡太郎(心理学者)と思われる。 長沢規矩也、八木佐吉などの辞典も良い ほかにも手頃な書物語辞典がいくつか出ている。長沢規矩也編著『図書学辞典』(三省堂、1979)は漢籍中心だが、漢学らしく類語表現を選びやすくするため本文がシソーラス的な編成で、一方で五十音順索引も備えているので便利だ。約2000語を収録する。八木佐吉編著『書物語辞典:英(独・仏・羅)-和』(丸善、1976)は丸善「本の図書館」(1954〜2009)の2代目館長が作ったもの。日本語の索引もちゃんと付いている。洋古書に興味があれば、 変わったところでは、『学術用語集:図書館学編 第7版』(文部省、1976)がある。理系学問を中心に文部省がやっていた外国語と日本語の対応リストの一つ。語釈はないが日本語からも引ける。「図書館情報学編」でなく「図書館学編」のほうが古い書物語が拾える。 以上、古書価格が手頃な古本用語辞典を紹介した。国会図書館のデジタルコレクションで見られるものも出てきたが、それゆえ入手しやすくなっている今がチャンスと思う。井上宗雄ほか編『日本古典籍書誌学辞典』(岩波書店、1999)といった、大きくて立派で高い専門辞書もあるし、渡邊正亥『図書・図書館用語集成』(近畿大学、1984)といった、図書館学系の辞書に書物語を立項するものもあるが、そういったものは学者先生たちに買ってもらうのがよいだろう。 附・古本用語集のはじめ 本ではないが本の付録や雑誌記事として書物用語集が編まれることがある。我々古本者に

X(旧Twitter) ※当連載は隔月連載です |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |