ゼロ年代は古本の爆発期だったかも

奇禍により閑職に転じたのを幸いに、古本趣味を復活させたのが2005年のことだった。

週末古書展にも行きはじめたが、同時並行でeasy seekやスーパー源氏など、ネット通販でも古本を買い始めた。

当時、古本フレンズらと開催していた「古本合戦」(新着古本の自慢会)で、以前からの

古本ファンでもあった恩師が「いま、古本屋に長い間滞留してきた古本がネットという新しい販路で出てきているんだよ」と言っていた。

当時よくわからなかったが、それから二〇年。アマゾンマケプレで1円で古本が売られたり、週末古書展にも大均一祭といった破格の展覧会ができたりして、古本の値段も大きく

変わってきた。そして先生の言っていた長期的展望もなんとなくわかってきた。

古書価にも長期波動があるのでは

私も協力している『近代出版研究』。その3号座談会で書物雑誌の盛衰が話題になっていたのだが、実は書物雑誌には20年から25年周期で流行りがあるとのことだった。経済学の理論に「コンドラチェフの波」というのがある。これは景気循環(サイクル)に関する学説のひとつで、景気が約50年周期で循環するという考え方だ。他にも約10年の「ジュグラーの波」、約20年の「クズネッツの波」などがある。それぞれ、技術革新や設備投資、他建物の建て替えが主要因とされる。そんな感じの波が本の世界にもある気がする。

古本の価格(古書価)にも大きな波を考えてもいいのではないか。というか、古書価は個別タイトルの上下、小さな波の話がもっぱらだった。

短期個別の相場変遷を知る

短期波動、長期波動、別に成立するとはいっても、一消費者として気になるのはやはり、

自分の買おうとしている本の短期波動のほうだろう。うっかり最近まで知らなかったのだが、アマゾンマケプレにおいて過去数年間の価格変動を知るアプリがあるのを知ったので紹介する。

・Keepa – Amazon Price Tracker

このキーパはアマゾンの全商品の価格変動を記録、表示するものらしい。ただアマゾンの

当該画面を見るだけではダメで、ダウンロードして自分のPCのブラウザにキーパを入れておかないといけないが、そうしておくとグラフが表示されるようになる。

ためしに私が若い頃読んで大変ためになった志多三郎『街の古本屋入門』の光文社文庫版(1982)の価格履歴を見ると次の【図1】のようである。ここ10年ほど、30円から950円の間を乱高下している

【図1】アマゾンの当該ページでキーパを表示させたもの

一昔前まで、こういった安い本の古書価というものは基本、記録に残らなかった。ちなみに我が(?)日本の古本屋を同じ本で検索すると400円から800円ぐらいで出品されている。

言わずもがなだが、相場感を持った古書店主が多い日本の古本屋は、アマゾンマケプレより

価格が安定している。あくまで一般論だが日本の古本屋のほうがあまり悩まずに古書を買えそうだ。

古典籍の類なら従来も検索できたが

インターネット以前の世界でも、高い善本、古典籍の類は価格の記録が次の索引から調べられた。反町茂雄の古書肆弘文荘(1932〜)の販売目録『弘文荘待賈古書目』55冊などに載った約20,000点の販売記録である。

・『弘文荘待賈古書目総索引 増訂版』八木書店、1998

高すぎず安すぎずフツーの本の相場を知る――業者向け一覧表

ただし、古書業者にせよ、一般消費者にせよ、多く求められた古書価は安すぎず高すぎない本の古書価であった。あるいは高くても文学書の初版本や限定本など個人の収集家が集めるようなジャンルに属するものだった。

今も続く『日本古書通信』(1934〜)が当初、業者向きの業界誌で、古書価の相場表を

売りにしていたことはそのスジの人は知っているだろう。ただし、この手の試みはすでに

同時期に行われており、有名なのは『古本年鑑』に載せられた「古本時価表」だろう。

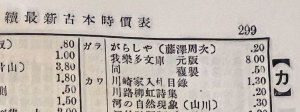

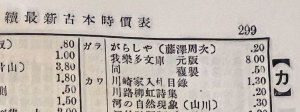

例えば、梅原北明が復刻した『我楽多文庫』が『古本年鑑 第2年版』(1934)を見ると

8円とある(複製は50銭)【図2】。

【図2】『古本年鑑 第2年版』

ただし『古本年鑑』や当初の「古通」の価格表は古書市場における相場ないし実績価格で、ふつうでいうと仕入れ価格にあたる。

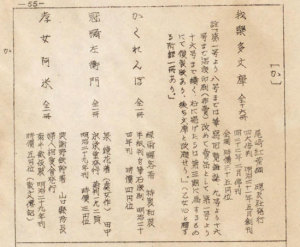

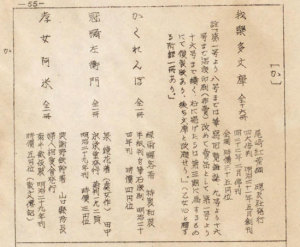

マニア向け一覧表

コレクター向けのマストアイテムのリストというか、趣味人によるレアアイテムの一覧表に価格が示されていることがある。例えば特殊な古本屋だった伊藤竹酔が作った『明治以降稀覯本索引』(粹古堂書店、1940)だと『我楽多文庫』は「全揃 時価三十五円位」とある【図3】。こちらの価格は仕入れ値(BtoB)でなく、小売り価格相場(BtoC)であろう。梅原北明が1927年に復刻する際に、発行部数は150部ほどだったので「一揃ひ安くて二十円お客次第では三十円から四十円までの馬鹿々々しい高値を呼んでゐます」と嘆いている。

【図3】『明治以降稀覯本索引』

同じく伊藤が戦後になって出した「文学書及限定本相場帖」(書痴往来社、1955)によると、「全揃時価三千五百円位」とほぼ100倍になっている。

実は『東京古書組合五十年史』(1974)で、1935(昭和10)年から1970(昭和45)年にかけての「古書価の変遷」(小売価格ベース)タイトル表及び集計表が作られている。それによると1935年の古書価を1とすると1950年は116倍、70年には35年の1645倍という係数になるという(p.809)。

「古書の無価値時代」と現在

で、話を長期波動に戻したい。

明治半ばから昭和期の古書収集家だった水谷不倒(1858-1943)。彼は『明治大正古書価の研究』(駿南社、1933)の冒頭で「明治最初の十年間」を「古書の受難期」と位置づける。

古老の話に由ると、維新当時江戸では、大八車に満載した書籍が、何貫何文といふ

端銭で売飛ばされ。大阪でさへ、八文字屋ものなど軟派の珍書が、漉返しの材料に

潰されたと云ふ。

不倒はこの「古書の無価値時代」の理由を、「何でも新式、西洋風になつた」がゆえと文明開化に求めている。それも一理あろう。しかし私は不倒の証言する「古書の受難期」を読むと、何でも電子式になった現在の「大均一祭」を思い出してしまうのだ。

ひとつには古書(当時は和本)のコンテンツが旧弊になったがゆえに和本がつぶされたことだろう。しかし、それだけでなく、「古書の受難期」は主たるメディア形式も変わったことが原因、むしろ主因ではなかろうか。その証拠にその後、「古典の復活」「欧化主義への反動」で古書、つまり和本の価格も「漸く平価に達することが出来た」という。コンテンツもまた

明治20年代、博文館の帝国文庫など古典の復刻シリーズとしてメディア変換して再生されていく。不倒はこれに協力した。

150年ぶりのメディア変換期に

明治19年頃に和装本は洋装本に駆逐される(橋口侯之介のいう「明治20年問題」)。江戸期の「大書林」(大きな本屋、版元)も前後して没落。水谷不倒は「明治十五六年頃までは、まだまだ古書を弄ぶものなど殆どなく、依然として無価値時代を続けてゐた」という。

せんだって春の大阪四天王寺古本まつりで5冊800円の山の中から『水谷不倒著作集 第8巻』(中央公論社1977)を掘り出した。これに初出の「不倒翁八十年の思出話」が読みたいと思って十数年。読むと不倒は33才で東京専門学校に入るなど晩学で驚いた(それまで陸軍で下士官)。

大均一祭に行くたび不倒を思い出し、「今が明治初年かも」「今が150年ぶりの買い時かも」と思う。反町弘文荘はさきの大戦時、第一次でのドイツ敗戦後の状況を知っていたので

日本敗戦前から戦後を見越した立ち回りをみせていた、なんてことが思い出される。

ちなみに「不倒」とは不倒翁、起き上がり小法師のことである。その不倒翁、八十を過ぎて人生を回顧し、自分に欲がないのが「すべての事に成功を欠いた所以と思つてゐる。しかし

唯一つの例外がある」という。「何であるかといへば、古書に就いてである」と。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/shomotsubugyo

※当連載は隔月連載です