三康図書館 「開かれた図書館」の再生 【書庫拝見20】南陀楼綾繁 |

|

11月15日、都営地下鉄・大江戸線の赤羽橋駅から、東京タワーの方向に向かって歩く。めざすは三康図書館だ。

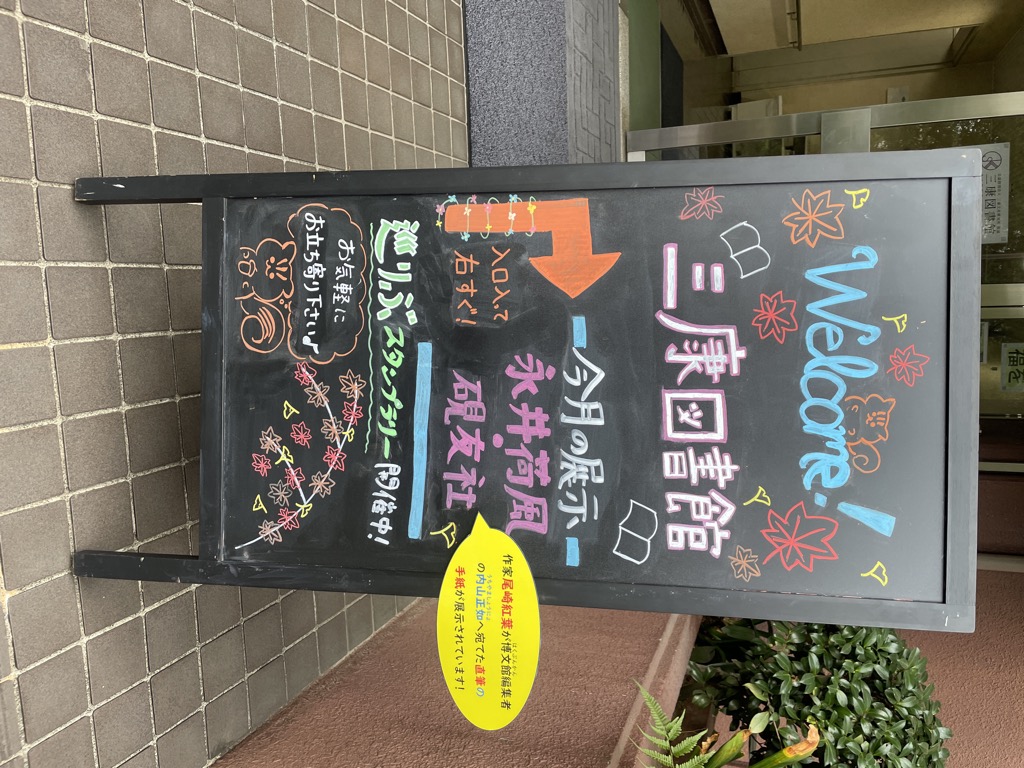

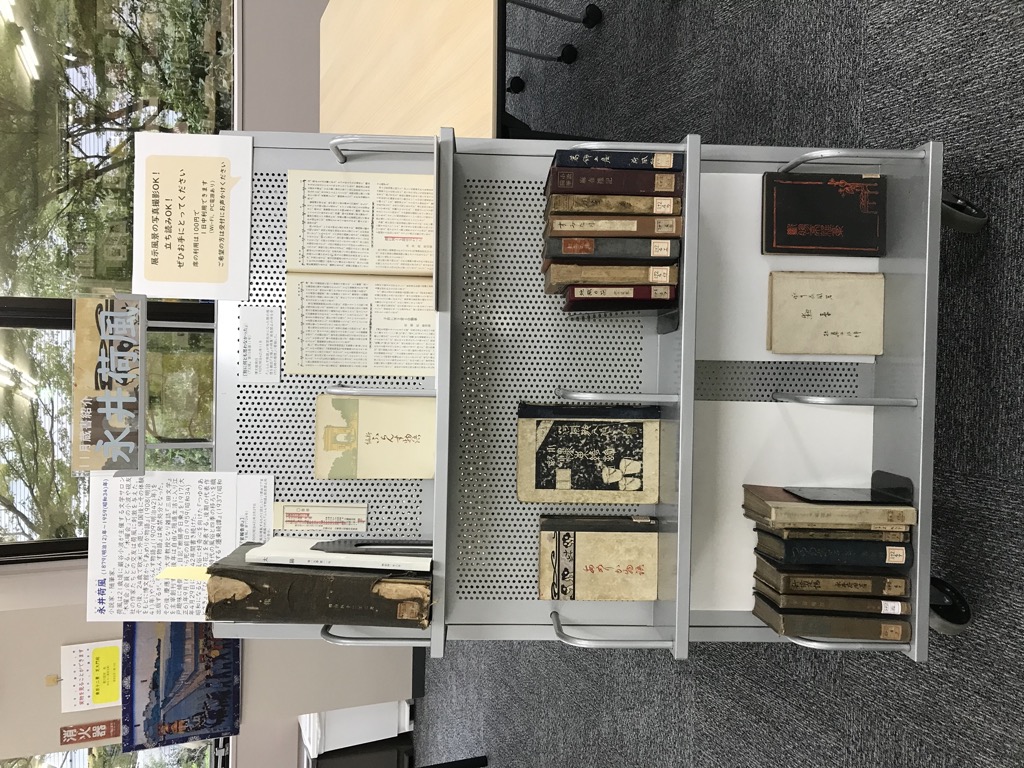

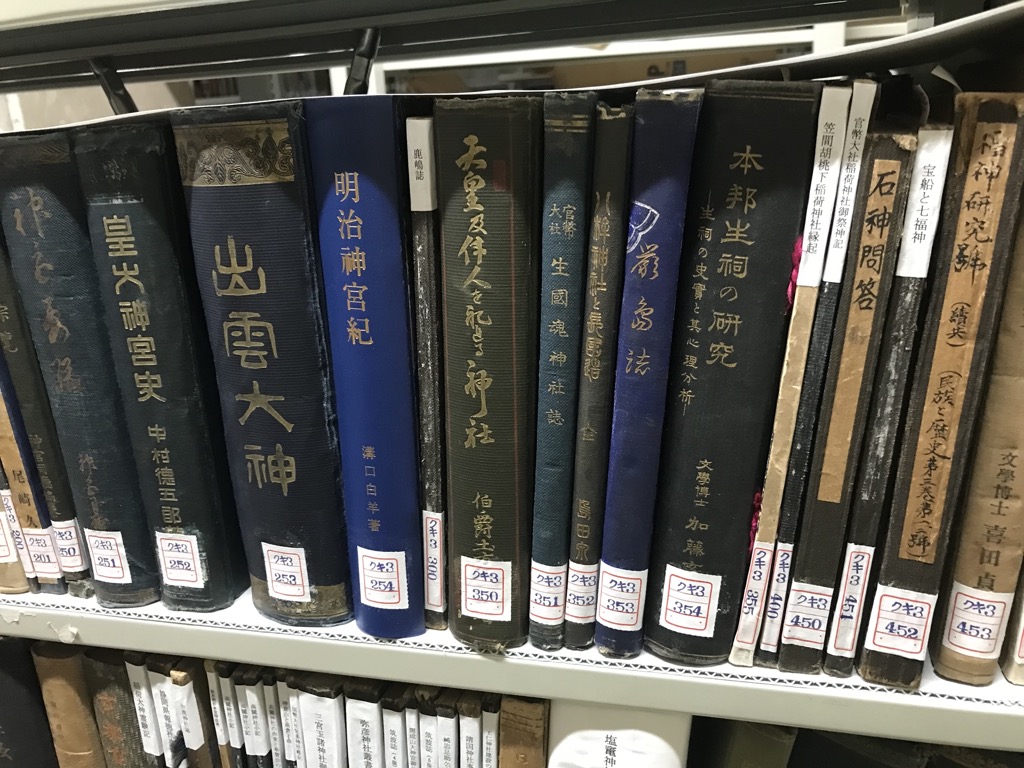

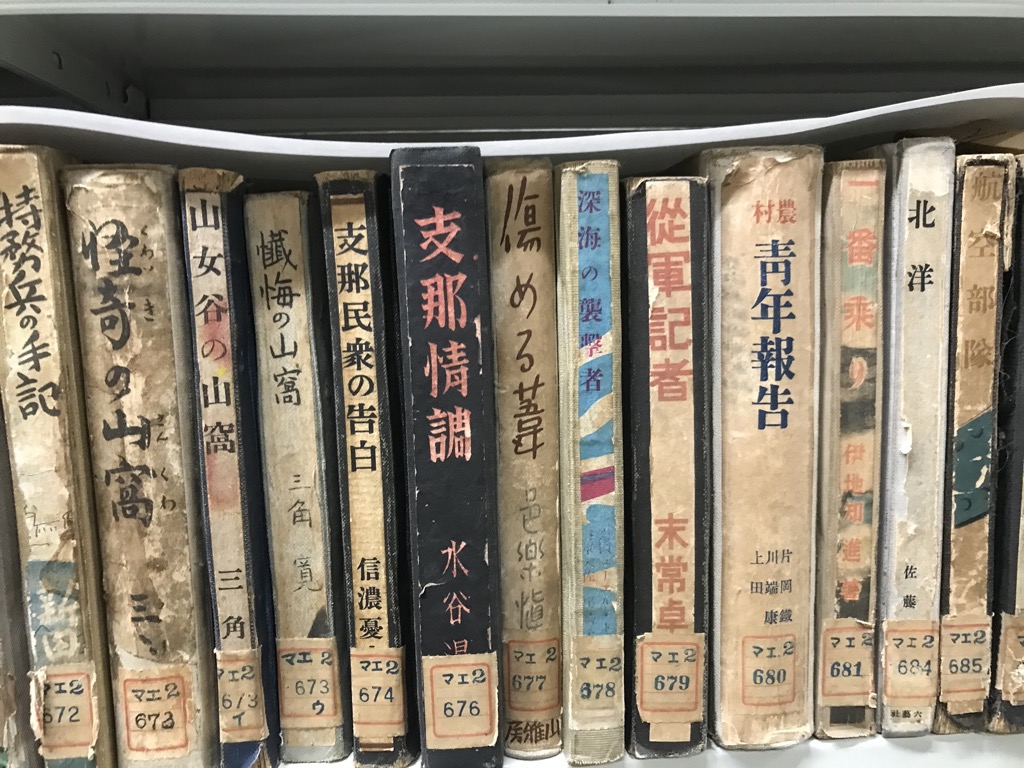

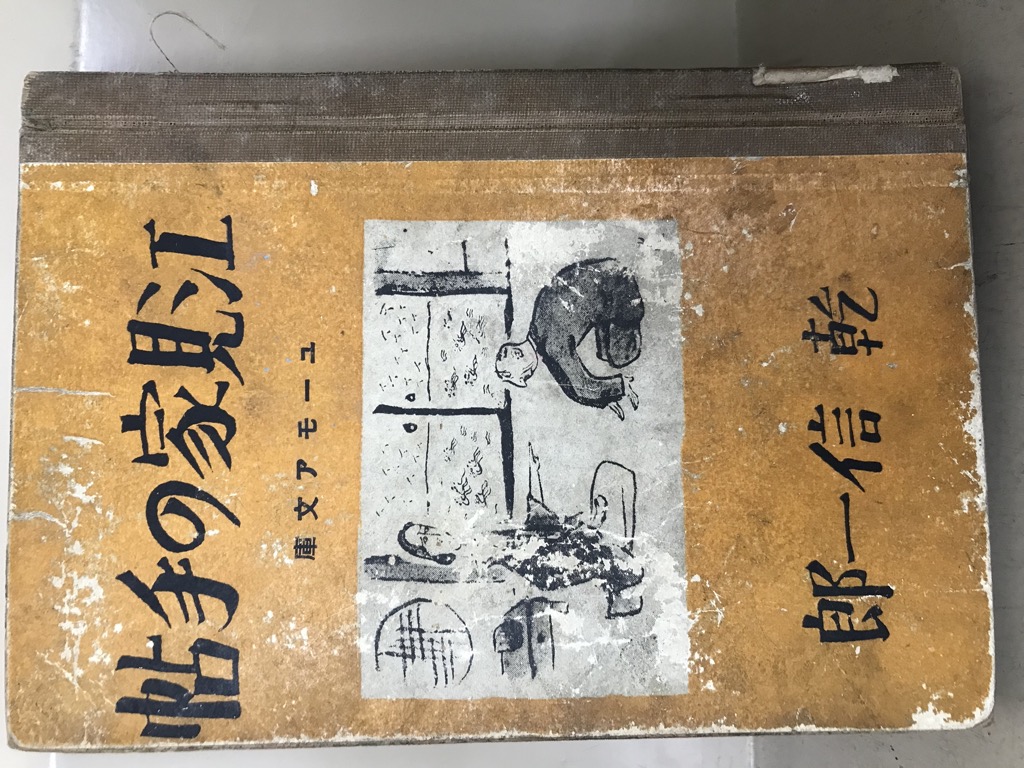

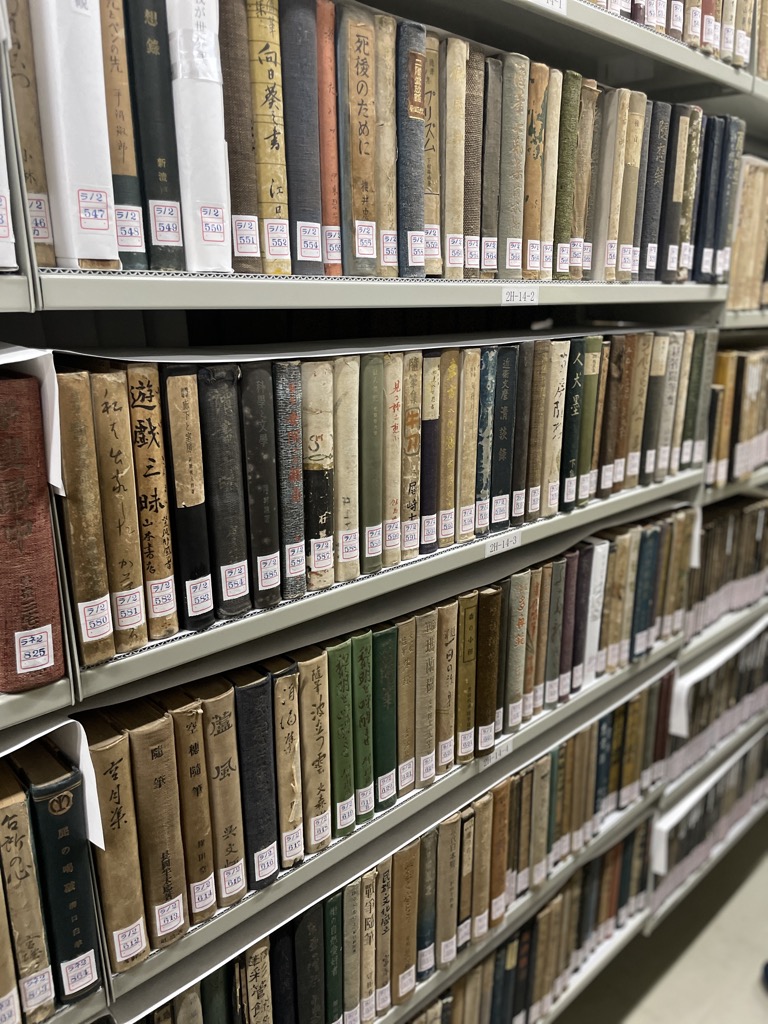

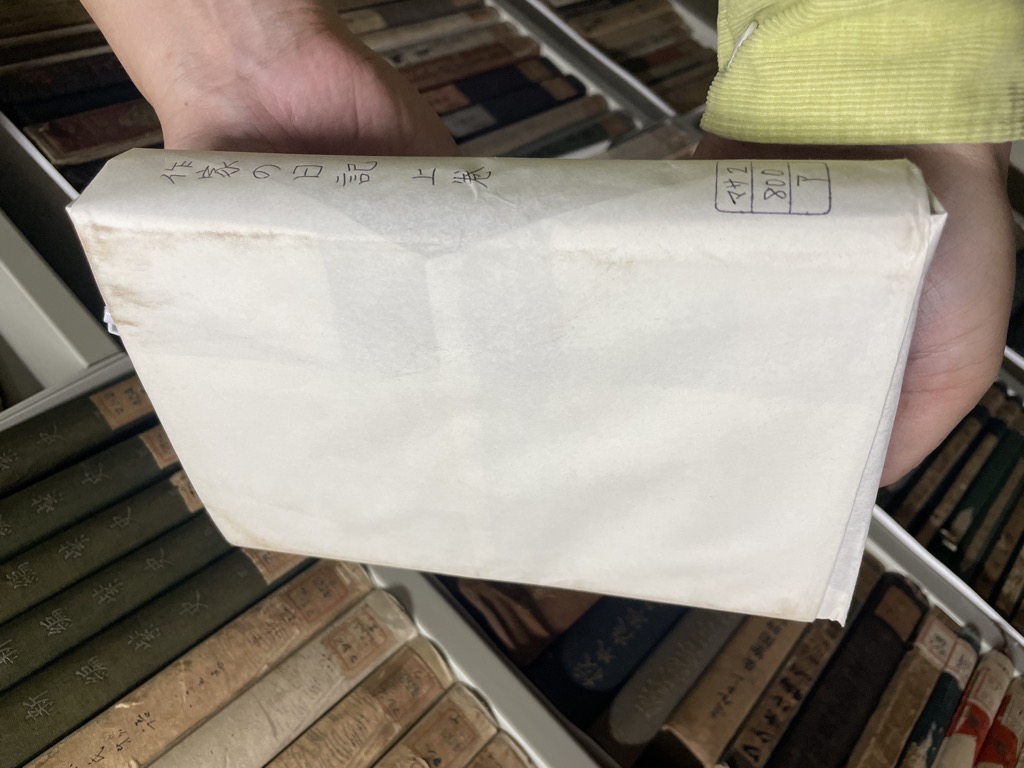

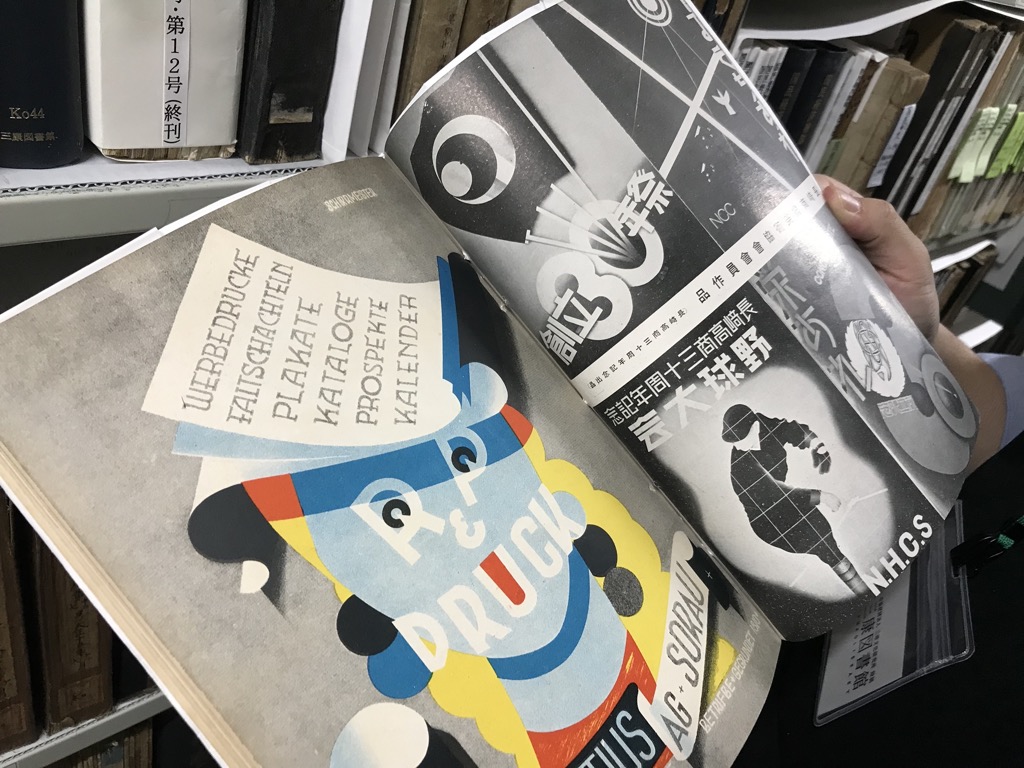

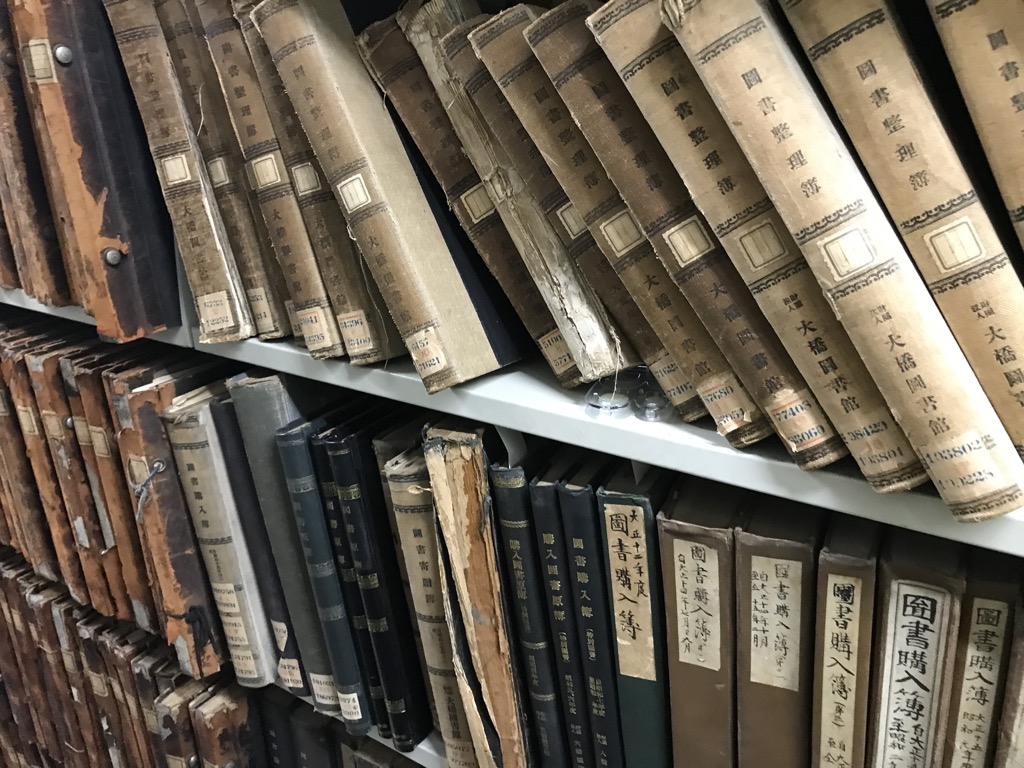

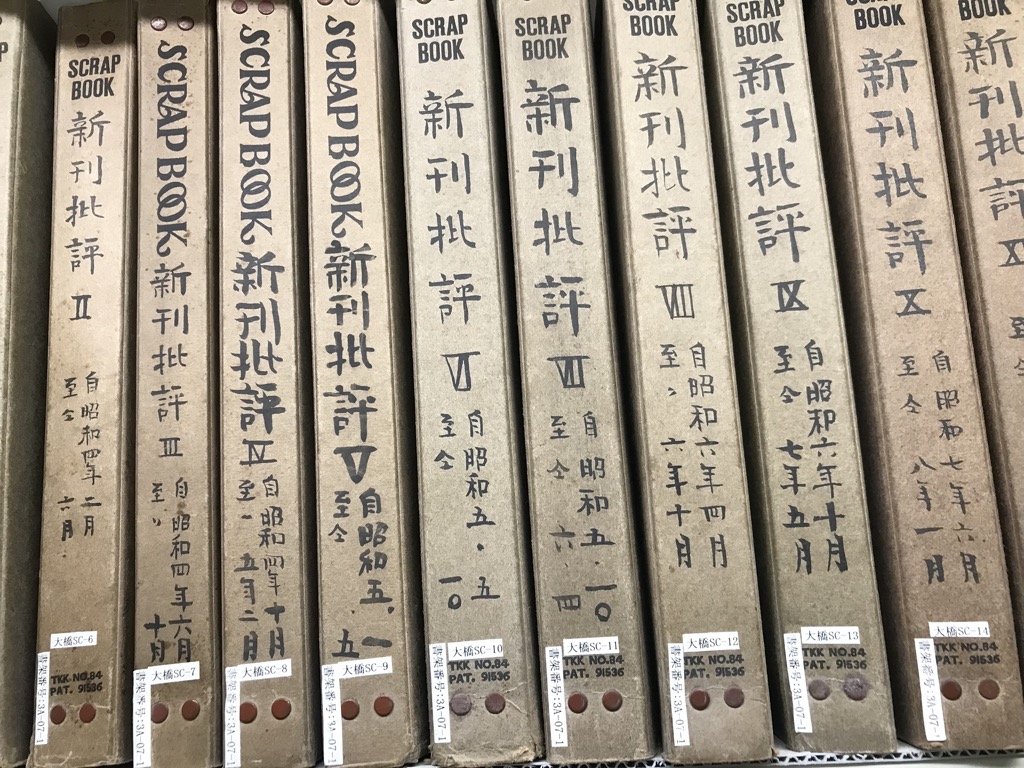

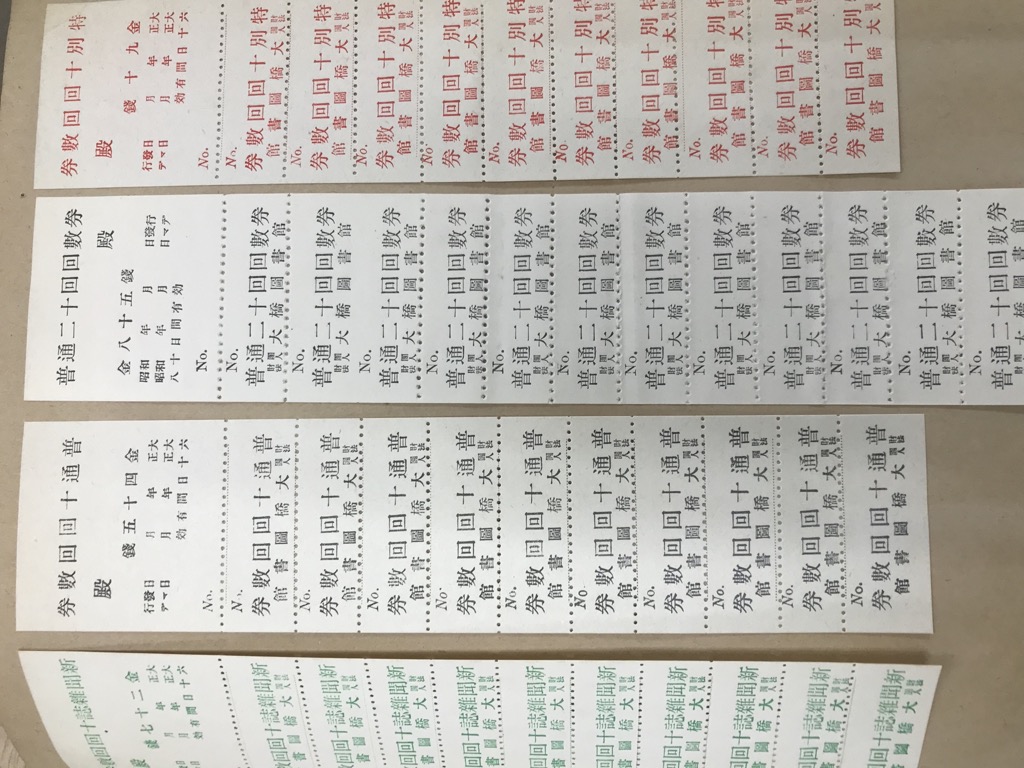

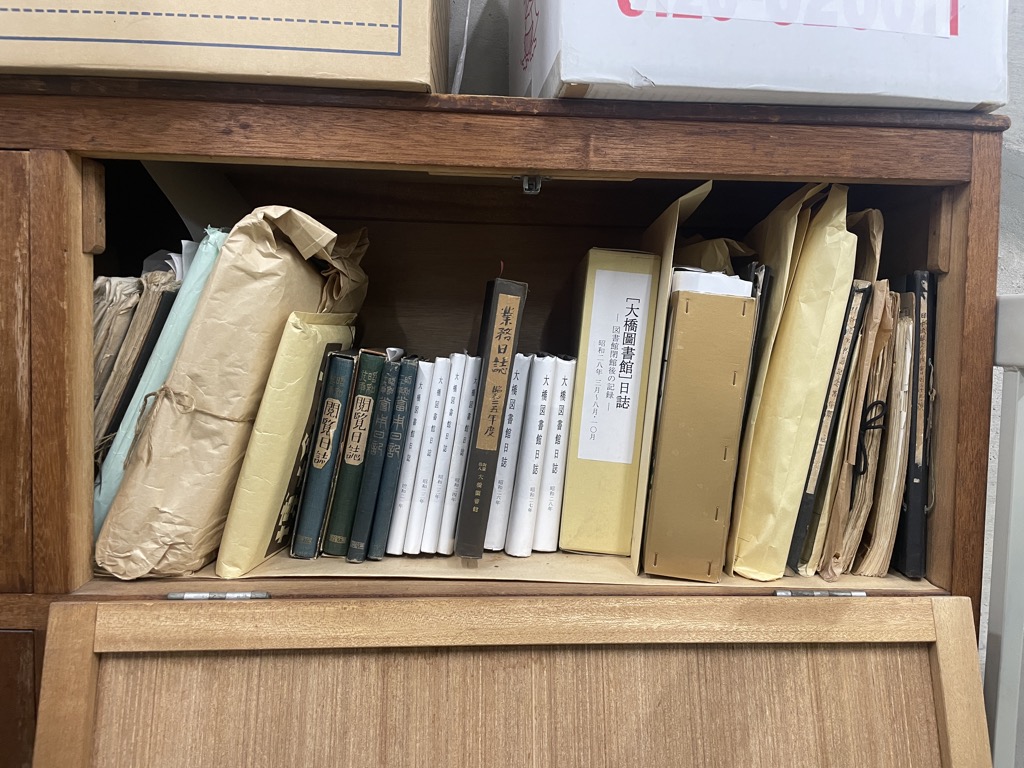

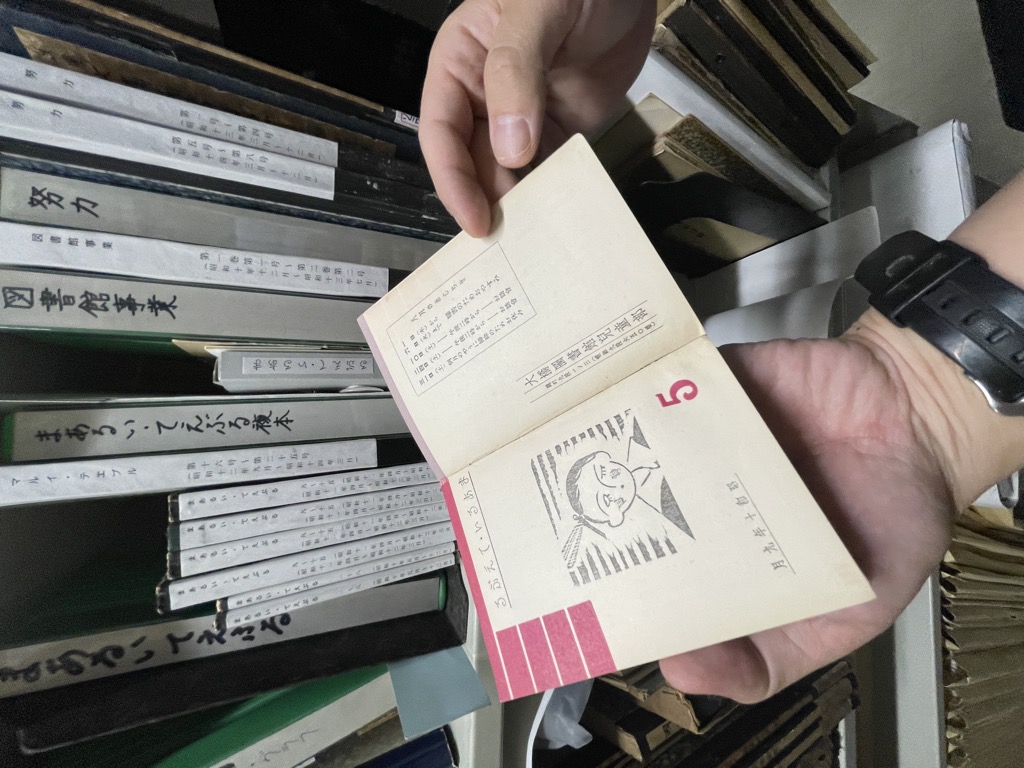

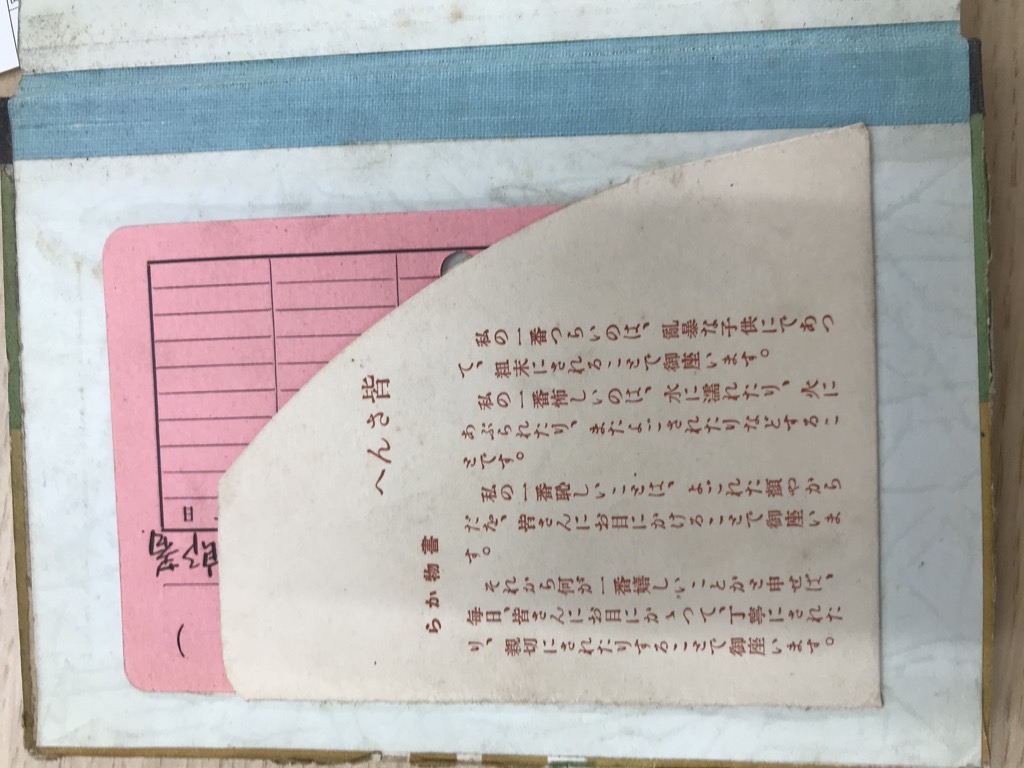

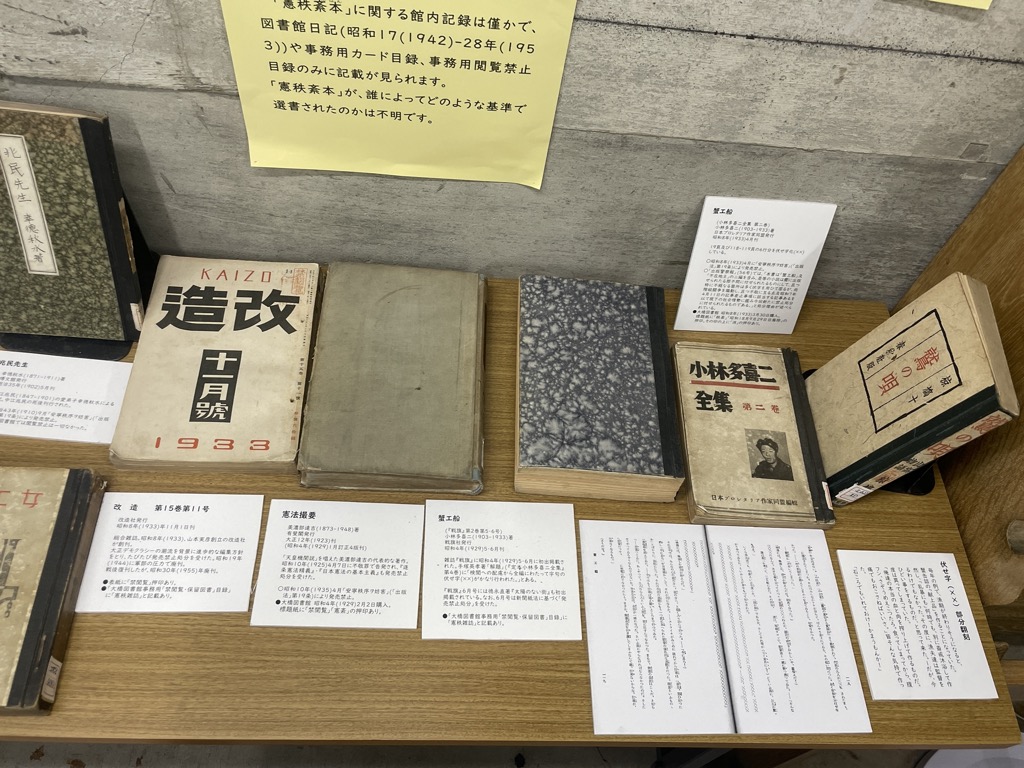

前に来たときは、大江戸線は存在せず、都営地下鉄・三田線の芝公園駅から芝公園の中を通って向かったはずだ。 前、と云っても、私が何度か来館したのは、復刻版の編集者だった20代の頃だから、もう30年近く前の話だ。 見覚えのある肌色の建物の前に来ると、「Welcome! 三康図書館」「お気軽にお立ち寄りください」という手書きの看板が出ていてとまどう。え、ここって、そんなにフレンドリーな図書館だっけ? 三康図書館外観 入り口の看板 また昔の話になるが、私の記憶では、閲覧室は薄暗く、他の来館者を見ることも少なかった。 ところが、いまは入り口にはさまざまな催し物のポスターが貼られ、展示コーナーもある。来館時には「博文館に関わった硯友社の作家たち」が開催中で、『我楽多文庫』や尾崎紅葉、巖谷小波などの著作がガラスケースに展示されていた。また、閲覧室に置かれたブックトラックには、硯友社と関わりの深い永井荷風の著作が並べられ、手に取って見ることができる。 永井荷風の著作の展示 「展示は毎月変えています。蔵書の分野が多岐にわたるので、引き出しが多いのが当館の強みですね」と、司書の新屋朝貴(しんやともき)さんは説明する。 新屋さんは1990年生まれ。大学卒業後、別の仕事をしていたが、「好きな本につながる仕事をしたい」と司書の資格を取り、公共図書館を経て、2018年に三康図書館に入る。 その頃の同館は、月に20人ほどしか利用者がいなかったという。 同時に、入り口にウェルカムボードを立てて、オープンな図書館であることを示した。 そういった努力によって、現在では利用者は月200名まで増えた。以前の10倍である。「すごいでしょ」と、新屋さんが素直に胸を張るのが微笑ましい。 たしかに、すごい。 しかしこの後、書庫を見学し、同館の歴史を知るうちに、もともとユーザーフレンドリーな図書館であったことが判ってくる。 新屋さんたちの試みは、リニューアルであるとともに、開館時の精神を受け継ぐことでもあったのだ。 大橋図書館から三康図書館へそもそも三康図書館とは、どういう図書館なのか。 その前身は「大橋図書館」。博文館の創業者である大橋佐平と、その息子の大橋新太郎によって、創立された。 大橋佐平は新潟県の長岡市に生まれ、同地で書店や新聞・出版を手掛けたのち上京し、1887年(明治20)に博文館を設立。『太陽』『少年世界』『文章世界』『文芸倶楽部』など多種の雑誌を発行し、「出版王国」と呼ばれるほど成功した。 山口昌男は『「敗者」の精神史』上巻(岩波現代文庫)で、谷崎潤一郎の弟の谷崎精二が『少年世界』の発売を待ちきれず、博文館まで買いに行ったというエピソードを紹介している。 1893年(明治26)、大橋佐平は出版事業視察のために、アメリカやヨーロッパを旅した際、都会だけでなく村落にも図書館がある状況を知った。 上は『大橋図書館四十年史』(1942年。引用は博文館新社、2006年刊の復刻版に拠る。以下、同書を参照)。著者は博文館の社員で、大橋図書館の開設に関わった坪谷善四郎(水哉)。坪谷と同館の関わりについては、後で詳しく見よう。 帰国後、大橋佐平は図書館の蔵書を収集し、1901年(明治34)2月に大橋図書館の設立を発表。すでに健康に不安を抱えていた佐平は、後のことを軍医で男爵の石黒忠悳、国文学者の上田万年らに託した(坪谷善四郎『大橋佐平翁伝』栗田出版会、1974)。 大橋図書館は、同年、麹町区上六番町(現在の千代田区三番町)の大橋の邸内に建てられることが決まり、7月から工事が始まったが、佐平は11月に亡くなる。 図書館の完成は1902年(明治35)6月。木造二階建てで、各階に書庫と閲覧室があった。 当時、東京市には帝国図書館のほか、一般人が利用できる図書館はほとんどなかった。そのなかにあって、大橋図書館は閲覧は有料だったが、誰にでも開かれていた。そのため、開館直後から一日平均321人もの閲覧者がいたという。 蔵書も開館当時の約4万4000冊から次第に増え、1908年(明治41)には館外貸し出しも開始した。1917年(大正6)には、坪谷善四郎が館長に就任した。 蔵書も利用者も増加したことから、場所が手狭になったため、別の場所に移転することが決まった。適当な場所が見つかるまでに時間がかかり、麹町区飯田町一丁目(現在の千代田区九段南一丁目)に決まったのは1922年(大正11)11月だった。現在の九段会館の向かいである。 しかし、新館準備中の1923年(大正12)9月1日に関東大震災が発生。上六番町の本館は全焼。約8万8000冊の蔵書も失われてしまった。 そのなかには、博文館発行の「帝国文庫」の原本である江戸時代の出版物や、尾崎紅葉、大橋乙羽(佐平の義理の息子で、博文館の編集長だった)らの旧蔵書も含まれていた。 この震災で、博文館は社屋や東京堂(現在の東京堂書店)などの関連会社も全焼した。しかし、大橋新太郎は、父の遺志を尊重し、まず大橋図書館を復活させることを宣言した。それを受け、坪谷館長は本館の焼け残り部分に仮書庫と事務所を設けて、図書の収集・整理を行なった。この仮事務所で、図書の館外貸し出しを始めているのはすごいスピード感だ。 この時、収集に尽力したのは、大橋佐平と同じく長岡出身の古書店「一誠堂」の酒井宇吉だったという。 そして、1926年(大正15)6月に新館が落成。翌月には一般閲覧を開始している。 地上4階、地下1階の鉄筋コンクリート造。1階には児童室、新聞雑誌室、2階には一般閲覧室、3階には特別閲覧室と婦人閲覧室があった。屋階(最上階)には閲覧者用の男女食堂、喫茶室、理髪室まであった。書庫は地上が5層で、地下にもあった。 いま図面を見ても、かなり立派な図書館だ。 三康図書館のサイトに掲載されている、1937年(昭和12)のパンフレット『大橋図書館の栞』からもその雰囲気は伝わるだろう。 https://sanko-bunka-kenkyujo.or.jp/untitled6.html ここに「新刊棚」という写真が載っている。新刊を配架した棚だが、金網で覆われている。 館の歴史の話が長くなったので、先を急ぐ。 1945年8月、終戦を迎えた大橋図書館は、9月には開館する。しかし、1947年に博文館が公職追放令該当団体に認定され、廃業。大橋新太郎は、すでに1944年(昭和19)に亡くなっていた。 廃業の影響を受けて、大橋図書館は1950年、新宿若宮町の大橋進一社長の自宅に移って開館するが、1953年2月に閉館した。 その蔵書を引き受けたのが、西武鉄道の堤康次郎だった。 西武鉄道は芝公園の所有をめぐって、増上寺と係争していたが、和解の過程で、芝公園内に両社の共同で文化センターを設立することが決まる。 それによって、仏教文化に寄与するための施設として、財団法人「三康文化研究所」が設立された。大橋図書館の蔵書はここに引き継がれることになったのだ。 1964年、芝公園内で三康文化研究所付属図書館が開館。一般公開を開始したのは、1966年である。 そして、1979年、現在地に移転した。鉄筋4階建てのビルで、地下と1、2階が三康図書館に充てられている。 くすんだ背表紙に目が釘付け同館の歴史を概観したところで、書庫に案内していただく。 1階の事務所の横から入ったところが第1書庫だ。 そもそも三康図書館の「三康」とはどういう意味なのか。 一方、三康図書館設立に関わった増上寺は徳川家「康」の菩提寺であり、西武鉄道の社長が堤「康」次郎だからという俗説もあるそうだ。 ここで興味を引いたのは、壁際にあるカード目録だ。大橋図書館時代のものだという。 同館の蔵書数は図書が約26万冊、雑誌が7129タイトル。そのうち、OPACで検索できるのは、まだ半分以下にとどまる。 大橋図書館については、冊子目録も刊行されているが、間違いがある場合もあり、いまだにこのカード目録を引く機会があるという。平成生まれの新屋さんは、「まさか現役でカードを使っている図書館で働くことになるとは」と驚いたという。 大橋図書館のカード目録 もうひとつ目についたのは、大きな金庫だ。絵巻や俳諧関係などの特別貴重書を収納している。 金庫 ここからは大橋図書館の蔵書が中心になる。靴からスリッパに履き替え、スロープを上がったところにあるのが、第2書庫だ。 手前には、大橋図書館の哲学、文学、総記、児童書や学習参考書などが並ぶ。 宗教の棚には、宗教と政治、マルキシズム、神社、仏教などの本が並ぶ。柳田國男の『石神問答』(聚精堂)は、1910年(明治43)の初版本だ。 民俗信仰の本が並ぶ棚 続いて、文学の棚に移ると、興味深い本が次々と出てくる。三角寛のサンカもの、林芙美子や高見順の著作、作家の日記……。 どれも興味深いが、図書館では収集の対象にならないことが多い、軽い読み物が多いのが面白い。たとえば、「ユーモア文庫」の副題のある乾信一郎の『江見家の手帖』(東成社)、辰野九紫の『パトロン百面相』(時潮社)など。乾や辰野は博文館が発行した『新青年』の常連執筆者だった。その縁で、献本されたのだろうか? 三角寛の著作 乾信一郎『江見家の手帖』 棚を眺めていくと、くすんだ背表紙の色に目がなじんでくる。「ここにずっといてから外に出ると、鮮やかな色を見て、現代に戻ったような気分になるんです」と、新屋さんは笑う。 随筆関係の棚 ところどころに、紙でくるんだ本が差さっている。これは三康図書館が開発した簡易帙で、費用をかけずに簡単に保存できることから、国会図書館でも参考にされているという。 簡易帙にくるまれた本 児童書の棚には、絵本や学習参考書も並ぶ。ふと目についたのが、相沢次郎『図解 人造人間の作り方』(資文堂)。なんだこれは? と思ったら、科学玩具としてのロボットのつくり方を書いた本なのだった。 1931年(昭和6)に出た本だが、序文に「私も童謡を歌つたり、又話をしたり、返事などをする様な奇抜な、ロボツトを研究して居りますから、その内諸君を驚かす事でありませう」とある。 あとで閲覧して驚いたのは、奥付に印刷者として「松岡虎王麿」の名前があったことだ。松岡が白山で営んでいた〈南天堂〉は、二階にレストランがあり、大杉栄らアナキズム関係者が集ったことで知られる。その評伝である寺島珠雄『南天堂 松岡虎王磨の大正・昭和』(皓星社)には、松岡が印刷会社に関わっていたことが記されている。 『図解 人造人間の作り方』 まだまだ見ていたいのだが、ここまでで1時間以上経っている。新屋さんから「これまでの見学者で最長記録です」と云われてしまった。先を急ごう。 その奥には、三康図書館設立以後の新しい雑誌が配架されている。 同館の歴史を語るように、西武鉄道の社内報が収蔵されている。 多様な分野の資料の海そこから地下に降りると、第3書庫がある。 ここの中心は、大橋図書館の雑誌だ。タイトルのABC順に配列されている。 博文館の発行物が多いのはもちろんだが、それ以外の雑誌も多い。 博文館の『野球界』 最近、特に利用が多い雑誌は商店界社(のち誠文堂新光社)が発行した『広告界』だという。 『広告界』 ここには三康図書館になってからの雑誌もある。このなかでは、全国の文芸同人誌がかなり揃っている。 この書庫には、個人の名を冠したコレクションもある。 一番壁際には、大橋図書館関係の資料が並ぶ。 図書の受け入れ原簿は、受け入れた日付や寄贈、購入の別が判る重要資料だと、新屋さんは話す。 また、大橋図書館では、新刊批評、出版読書界記事、図書館に関する記事、大橋図書館関係記事などのスクラップブックを作成している。 大橋図書館の図書原簿 新刊批評のスクラップブック 大橋図書館の回数券 この調子で目についた資料を紹介していったら、一向に終わりそうにない。残り2つの書庫は駆け足で。 第4書庫は、大橋図書館の書籍が並ぶ。歴史、音楽、工芸、教育、社会科学語学、物理……と、その分野は幅広い。 農産の棚には、「農業世界叢書」の一冊、『満蒙移住案内』(博文館)があった。地誌のうち、旅のガイドブックが並ぶ棚では『ドライヴコース案内』(オートモービル社)という楽しい本も見つけた。 『満蒙移住案内』 『ドライヴコース案内』 個人文庫もある。「江見水蔭文庫」は、硯友社の作家で博文館の編集者でもあった水蔭の著作。「杉村兄弟文庫」は、朝日新聞記者・杉村楚人冠の息子3人の蔵書。「水哉文庫」は、坪谷善四郎の蔵書。 この並びには、重要な「憲秩紊本」も並ぶが、あとで触れる。 第5書庫の主役は古典籍。 大橋図書館の日誌などの資料 ここまでで2時間。スリッパから靴に履き替えて閲覧室に戻ると、ポスターなどが色鮮やかで、たしかに現代に戻ってきた気がする。それとともに、立ちっぱなしで腰が痛くなって、浦島太郎のようでもある。 坪谷善四郎と竹内善作以上、ざっと見ただけでも、三康図書館の奥深さが判る。そして、その中心になるのが、大橋図書館の蔵書だ。 大橋図書館の母体であった博文館自体が、幅広い分野の書籍や雑誌を出していた。それだけに、関東大震災で焼失した後も、特定の分野に特化せず、一般的な本も専門書も収集していったのだろう。 しかし、大橋図書館が雑多な本の宝庫になったのは、利用者のニーズに応えていったからでもあると思う。 1917年(大正6)から1944年(昭和19)まで同館の館長を務めた坪谷善四郎は、東京の公共図書館の恩人とも云える存在だ。 坪谷は1902年(明治35)に、『東京教育時報』に「東京市立図書館論」を発表。その2年後には東京市議会議員として、通俗図書館設立建議を提出した。これがもとになり、1908年(明治41)の日比谷図書館の設立につながる。 また、1918年(大正7)には日本図書館協会の会長に就任。関東大震災後に大橋図書館が復興した1926年(大正15)には、同館で全国図書館大会を開催している(吉田昭子「加茂市立図書館坪谷善四郎関係資料とその意義」『Library and information science』62、2009)。 この坪谷館長のもと、大橋図書館を進化させたのが、竹内善作という図書館人だった。 竹内は活版職工として働きながら、社会主義運動に携わり、幸徳秋水を支えたという。その後、東京市立図書館に入り、四谷図書館、浅草図書館などに勤務した。日比谷図書館では児童室などを担当。また、館報『市立図書館と其事業』を編集した(弥吉光長「竹内善作の雑誌中心的小図書館運営論」『図書館学会年報』21巻1号、1975)。 竹内の活動に注目した坪谷は、竹内を大橋図書館に迎え、1928年(昭和3)から主事となった。 竹内は同館でさまざまな改革を行なった。 最も大きかったのは、図書分類法を独自のものに改めたことだ。具体的には触れないが、三康図書館では、大橋図書館の旧蔵書は現在でもこの分類を使っている。 また、1929年(昭和4)には『大橋図書館季報』を創刊。 1935年(昭和10)には児童室の広報として『まあるい・てえぶる』を創刊。手帳サイズのしゃれた雑誌で、児童室の利用法や、子どもの作文や詩を掲載する。 竹内が関わったかは不明だが、蔵書に付された利用者カードのポケットには、「書物から 皆さんへ」と題する、本の扱いの注意が印刷されている。子どもにも判りやすいメッセージだ。 『まあるい・てえぶる』 利用者カードのポケット 1937年(昭和12)には『大橋図書館トピック』を創刊。わずか4ページの中に、新入荷情報やテーマ別書目、催しなどの情報を満載する。 利用者のニーズに応え、開かれた図書館をめざす一方で、竹内は国家の圧力から蔵書を守ろうとする。 大橋図書館では、発禁本など閲覧を禁止された資料を、「憲秩紊本(けんちつびんほん)」という独自の名称で呼ぶ。 蔵書やカード目録には、「排除」「発売禁止」「禁閲覧」などの印が押されているものがある。これらは竹内らが守ったものだという。 憲帙紊本のほかにも、『新青年』1935年(昭和10)2月号の横溝正史「鬼火」は、10ページほど切り取られている。 三康図書館では、2022年8月に「閲覧禁止本・発禁本」という展示を行なっている。 発禁本の例 ふたたび開かれた図書館へここまで見てきたように。大橋図書館は東京の公共図書館の嚆矢とも云える存在であった。 関東大震災で蔵書を失いつつも、広い分野で蔵書を集め、利用者に提供した。それとともに、国家の力から蔵書を守ろうとした。 その中心となったのが、坪谷善四郎と竹内善作。二人に「善」が付くのは、なにか運命めいたものを感じる。 彼は郷里である新潟県加茂町でも、図書館の設立に尽力し、1940年(昭和15)に加茂町立図書館(現・加茂市立図書館)が開館する。このとき、協力したのが竹内善作だった。 坪谷は1944年(昭和19)に館長を辞任。1949年に亡くなる。 竹内善作も1944年に退職。病気が理由だったという。終戦後、図書館の運営論を発表するが、1950年に亡くなった。 そして、大橋図書館は三康図書館に引き継がれ、現在に至る。 三康図書館は仏教研究所の附属図書館であり、運営の方針が戦前の大橋図書館と異なるのは当然だったかもしれない。その結果、30年前の私のように、閉鎖的な印象を持ち、近づかない人も多かったかもしれない。 しかし、いまでは新屋さんら職員が、リアルな場もネットも活用して、「開かれた図書館」であることをアピールしている。 そして、来館のハードルさえ超えれば、これぐらい、いろんな角度からの利用ができる図書館は珍しいのだ。 また足が遠のかないために、私はすでに三康図書館で調べたいテーマをいくつか見つけている。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) 公益財団法人 三康文化研究所 附属 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |