江北図書館 建物と蔵書を未来へ受け継ぐ 【書庫拝見21】南陀楼綾繁 |

|

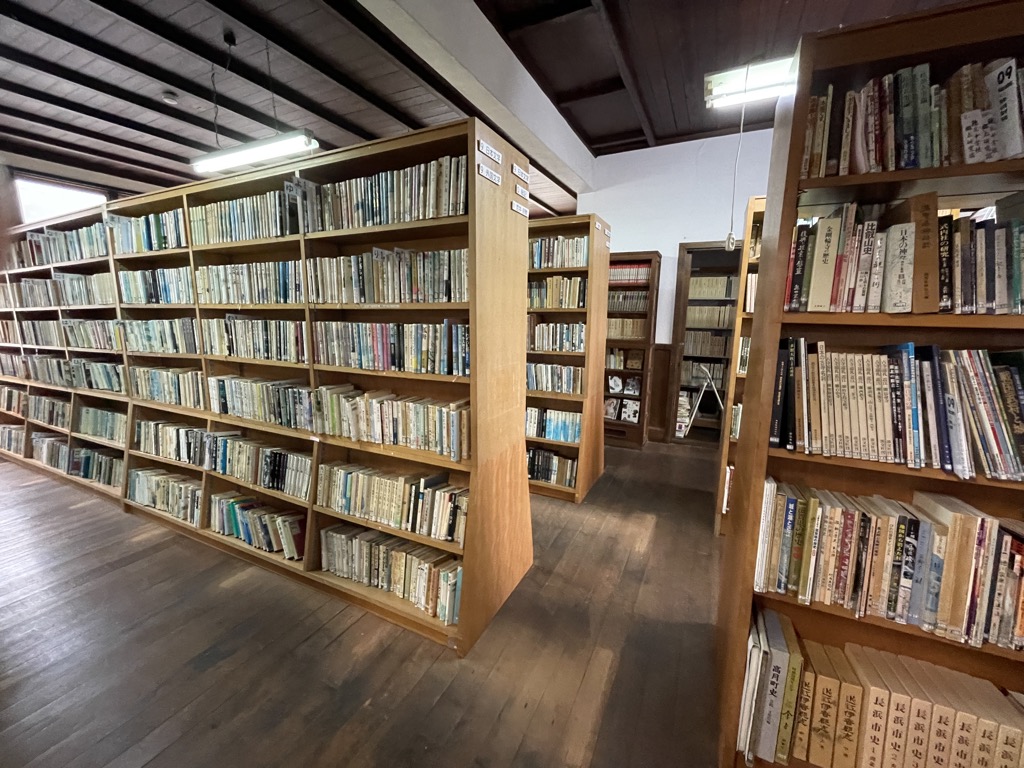

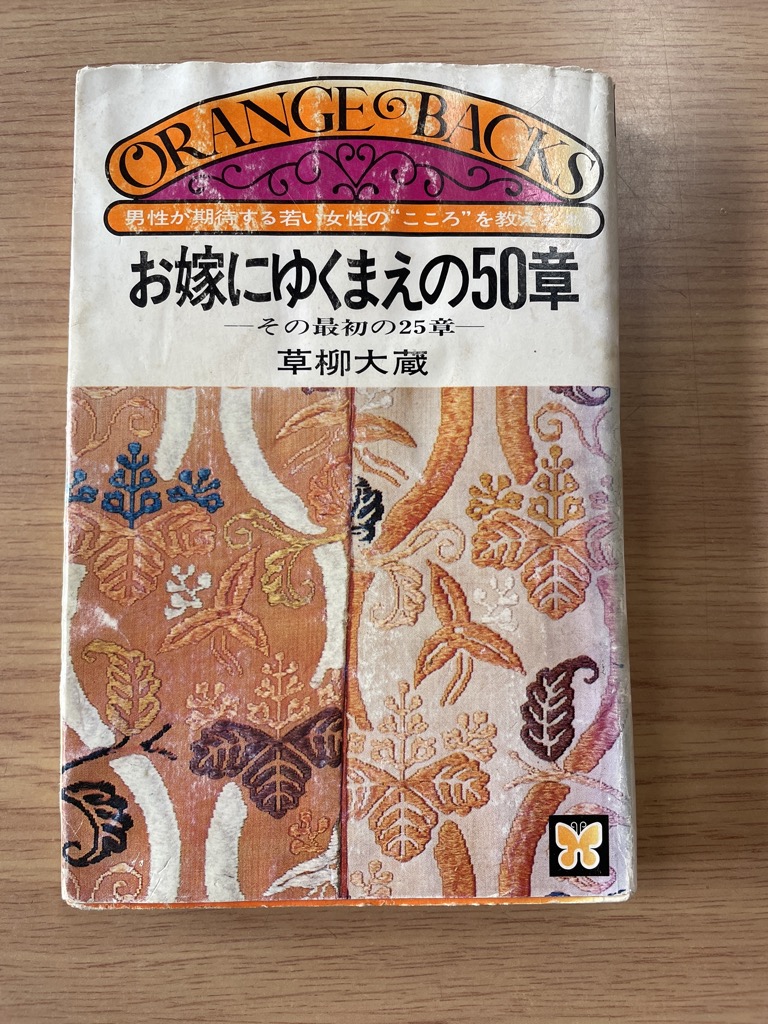

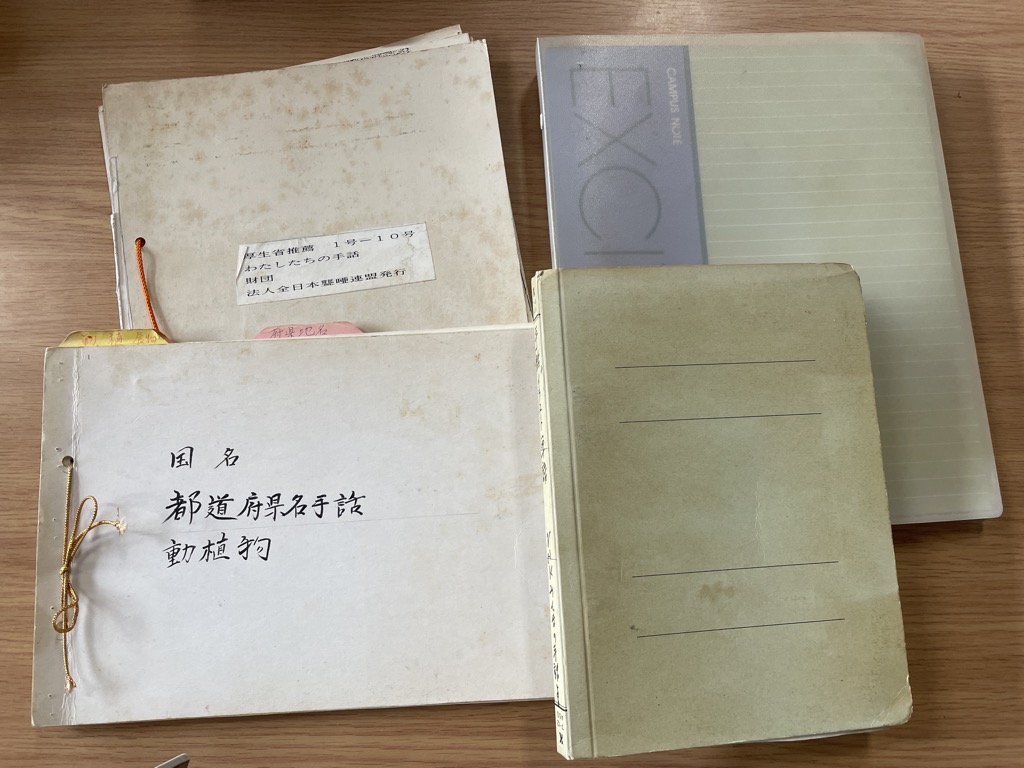

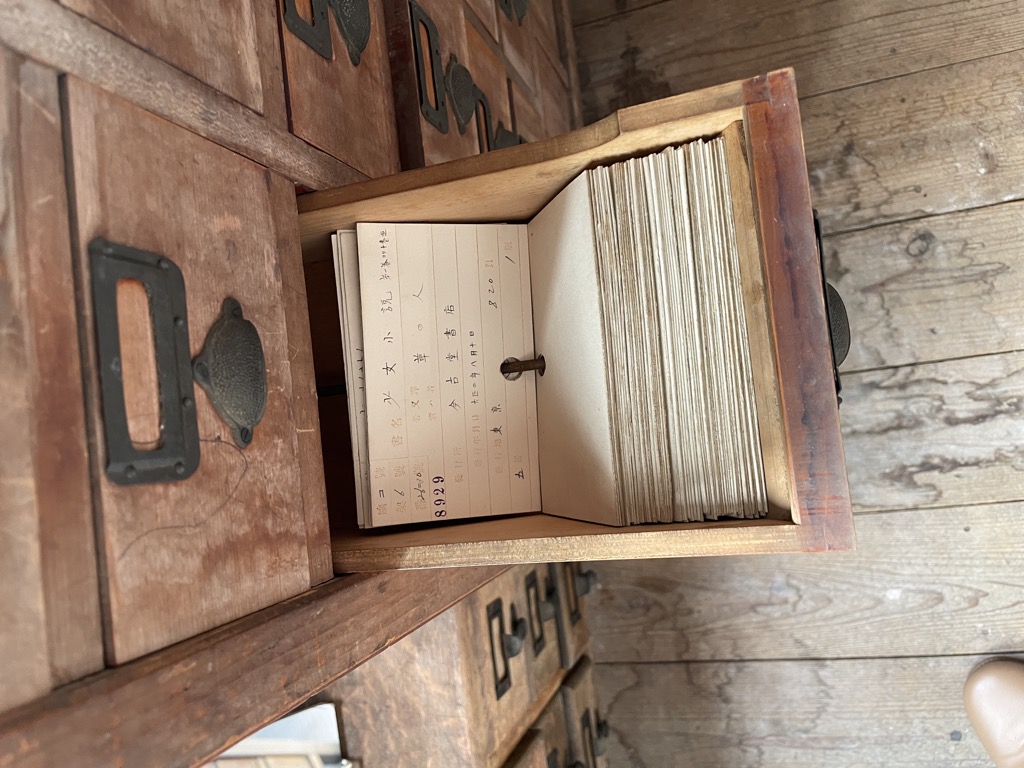

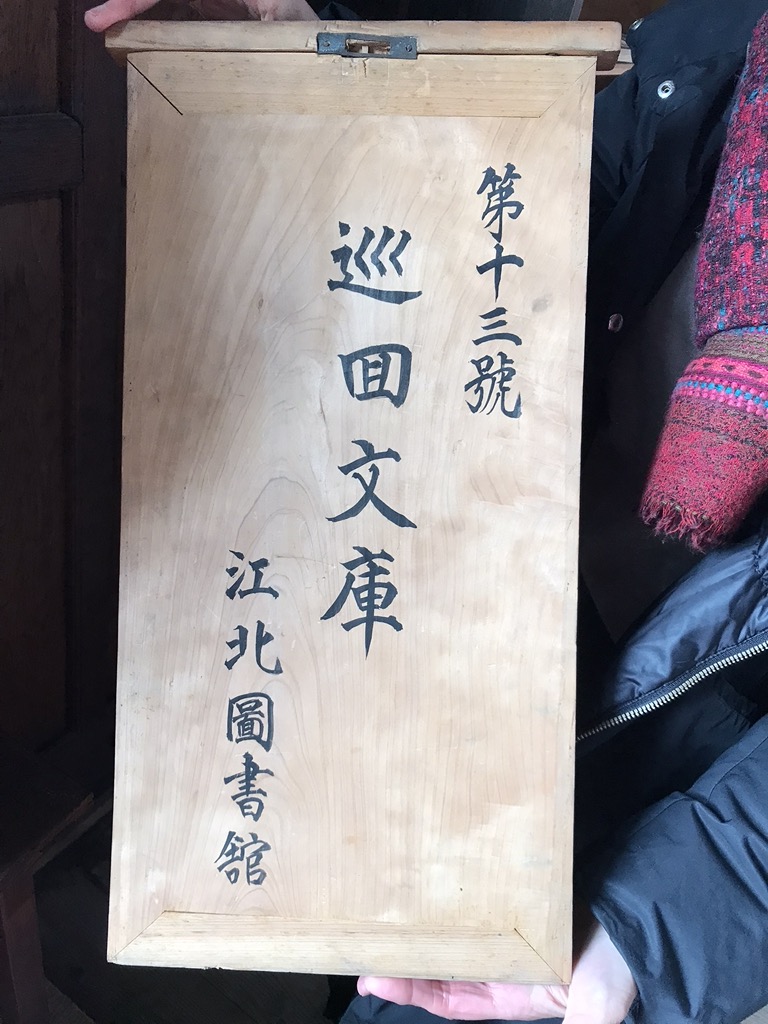

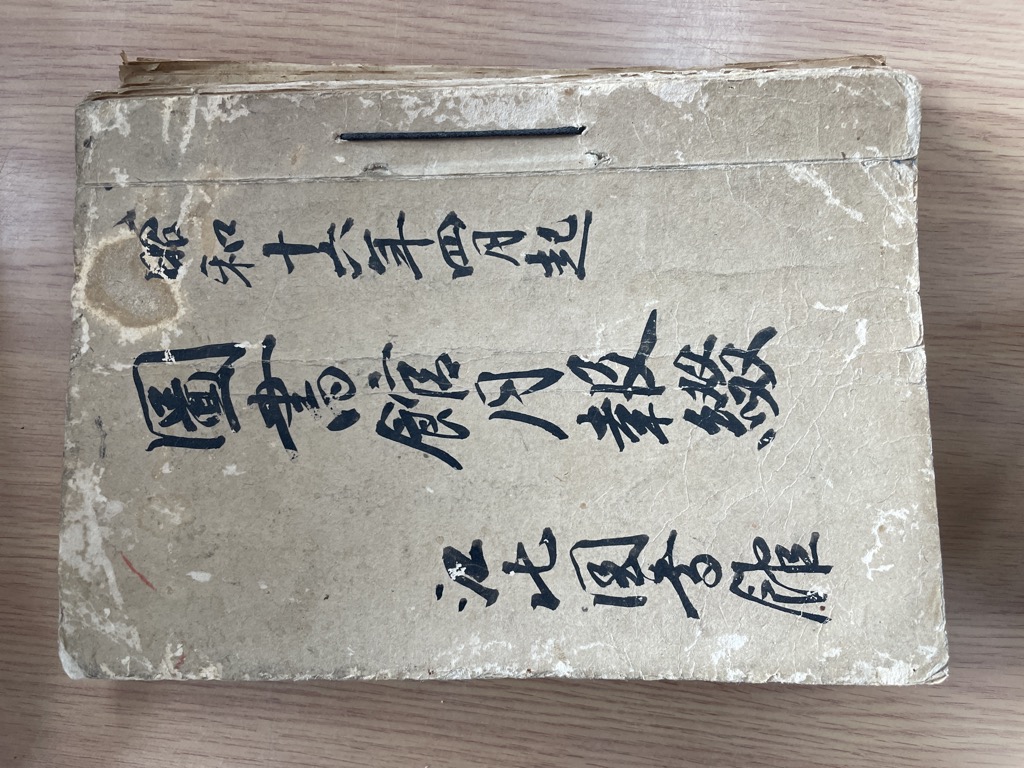

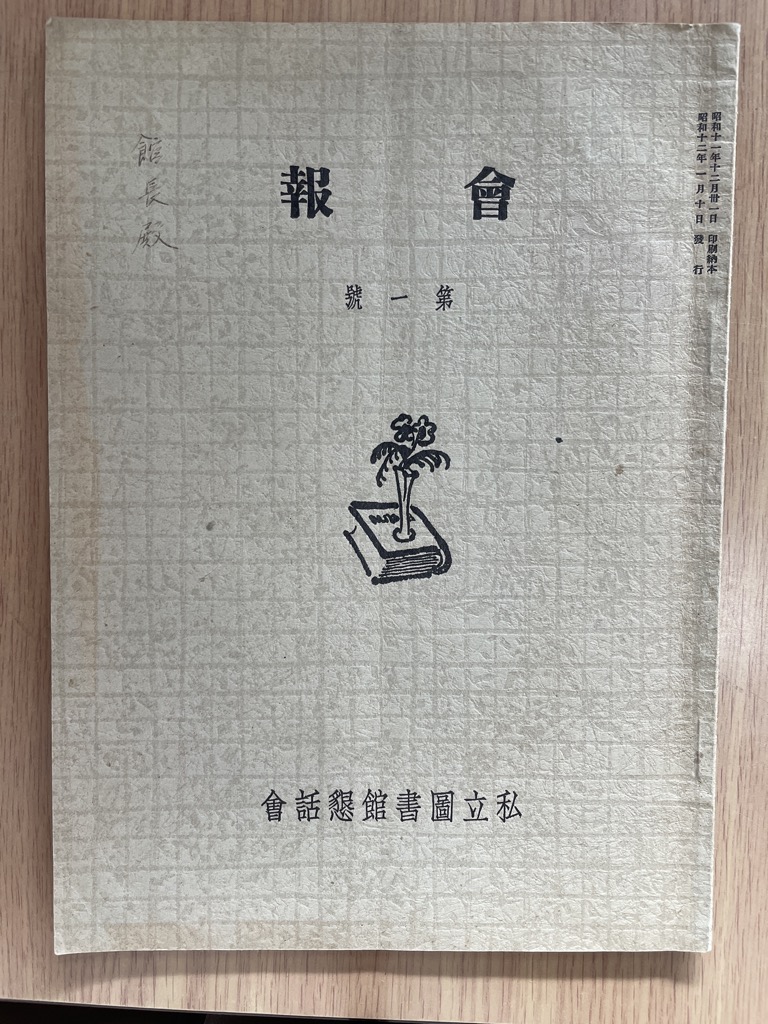

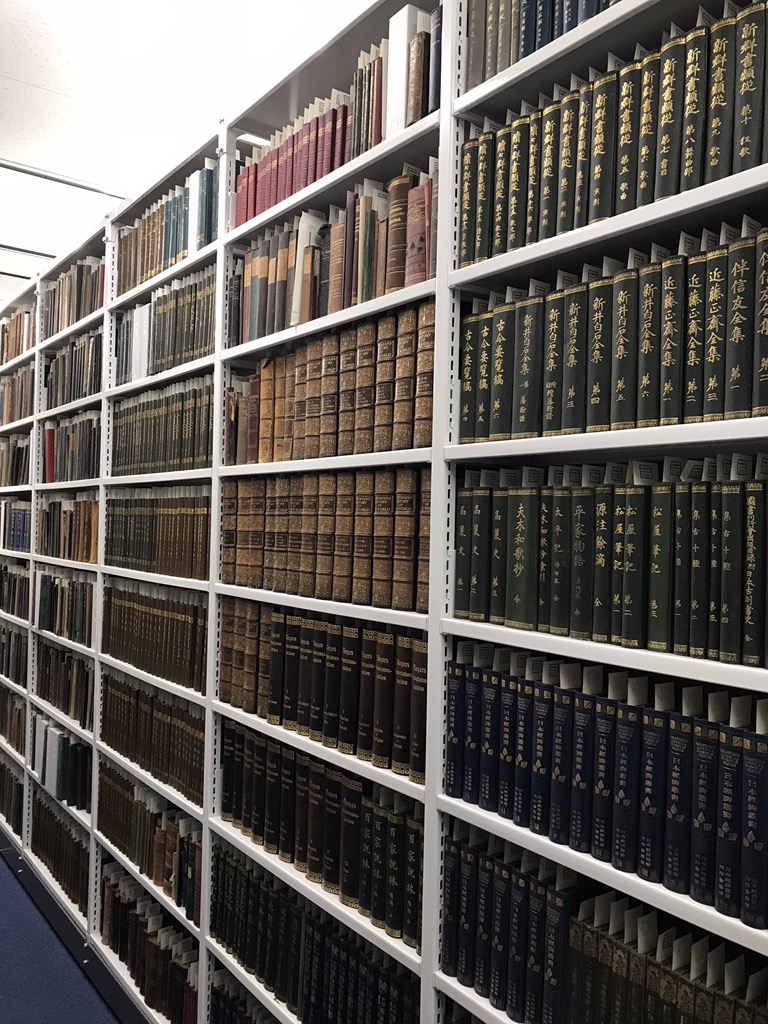

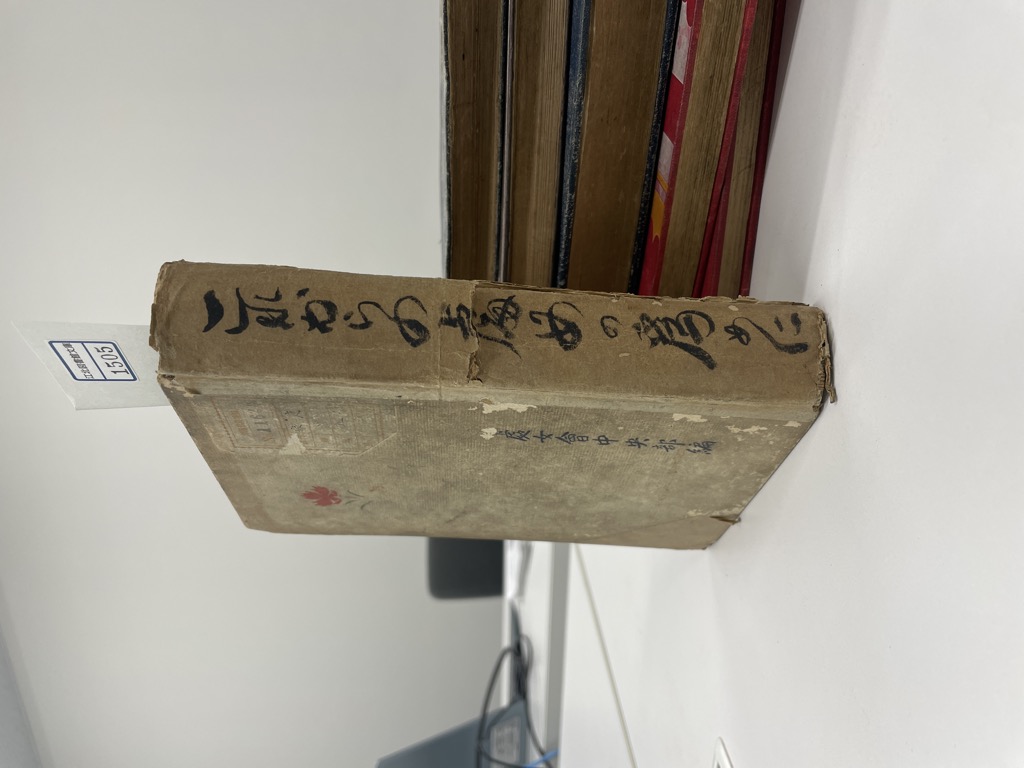

12月19日の朝、私と編集のHさんは江北図書館の前にいた。JR北陸線・木ノ本駅東口の真正面にある建物だ。1937年(昭和12)に建てられた2階建ての洋風建築で、風格がある。

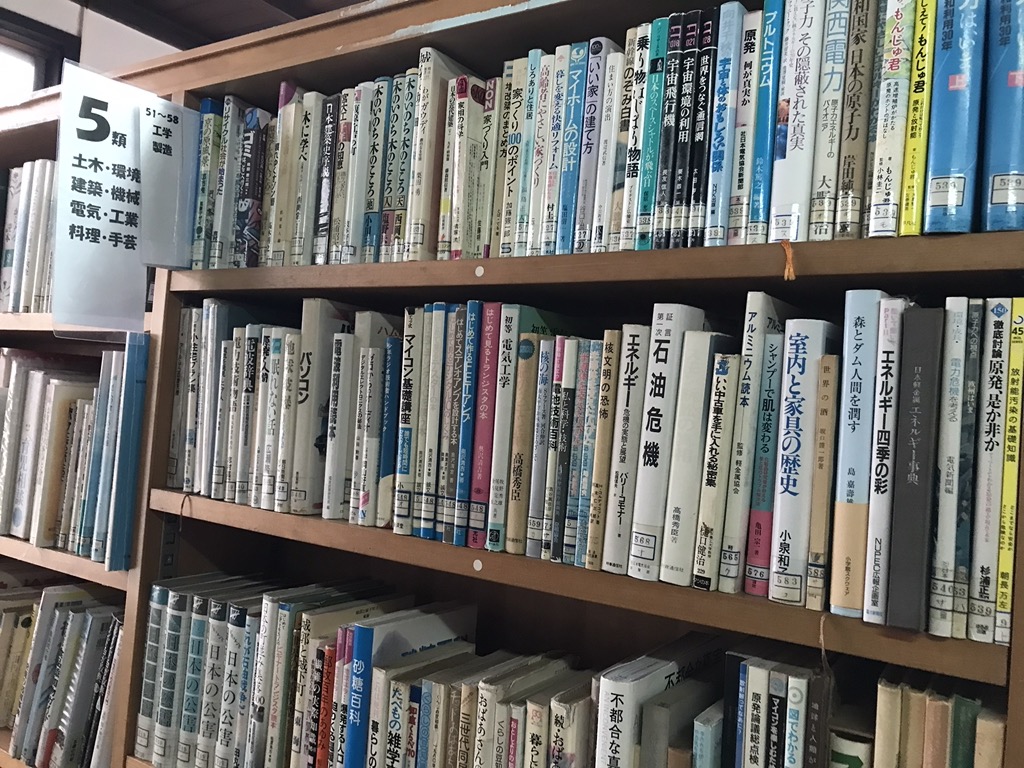

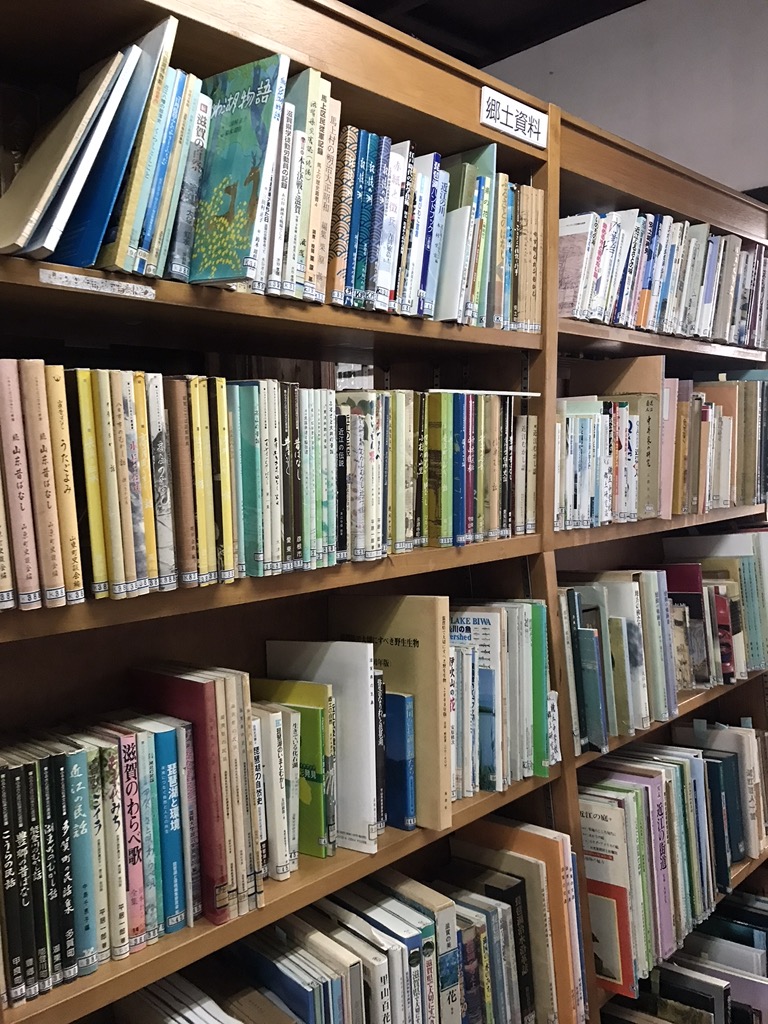

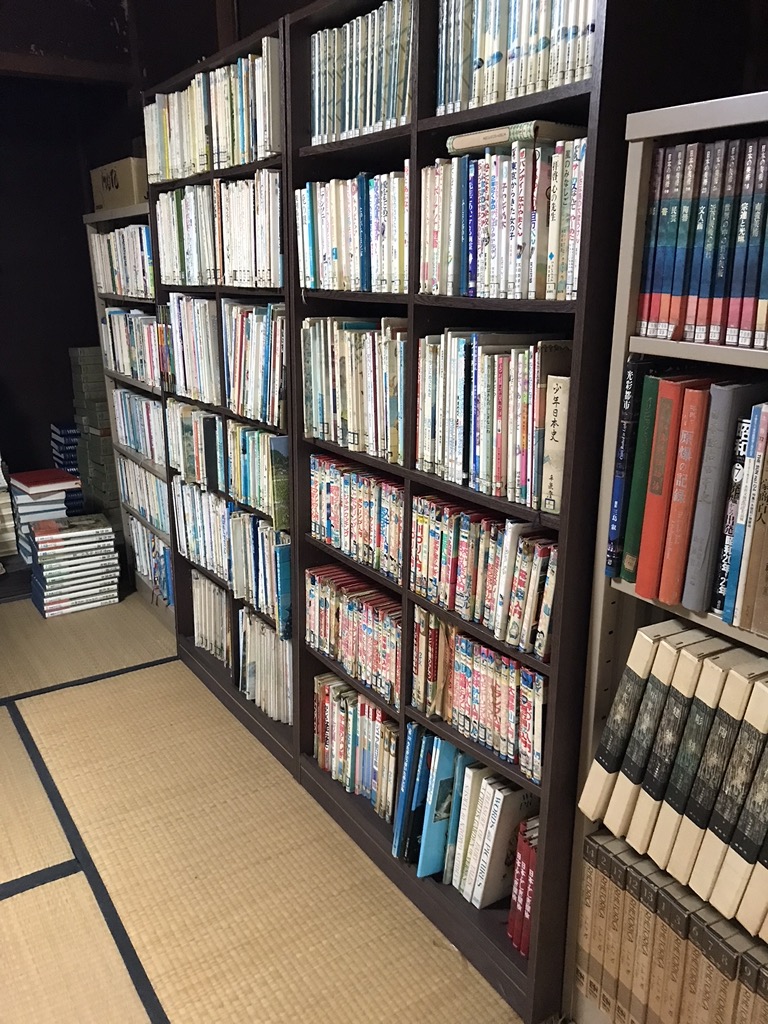

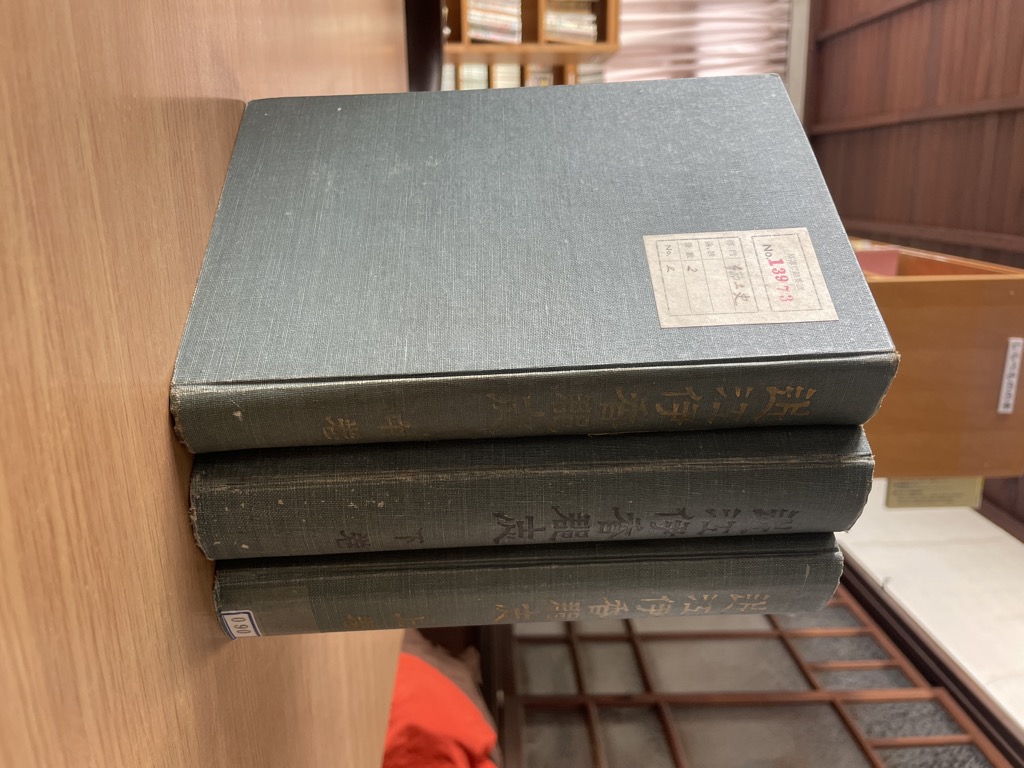

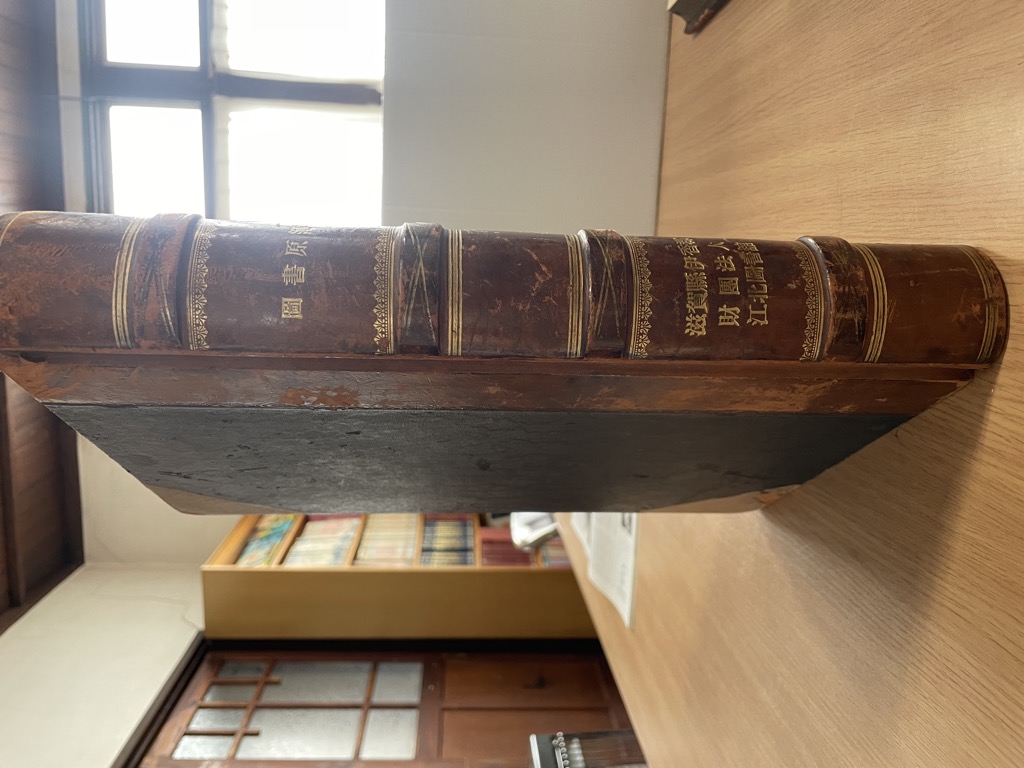

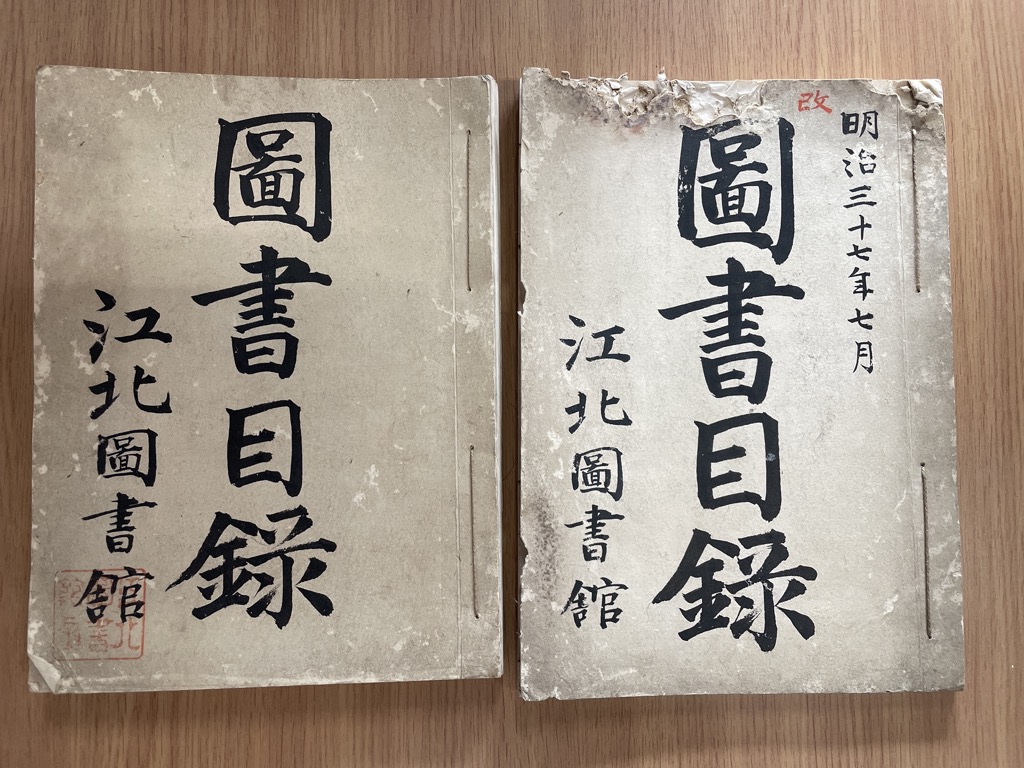

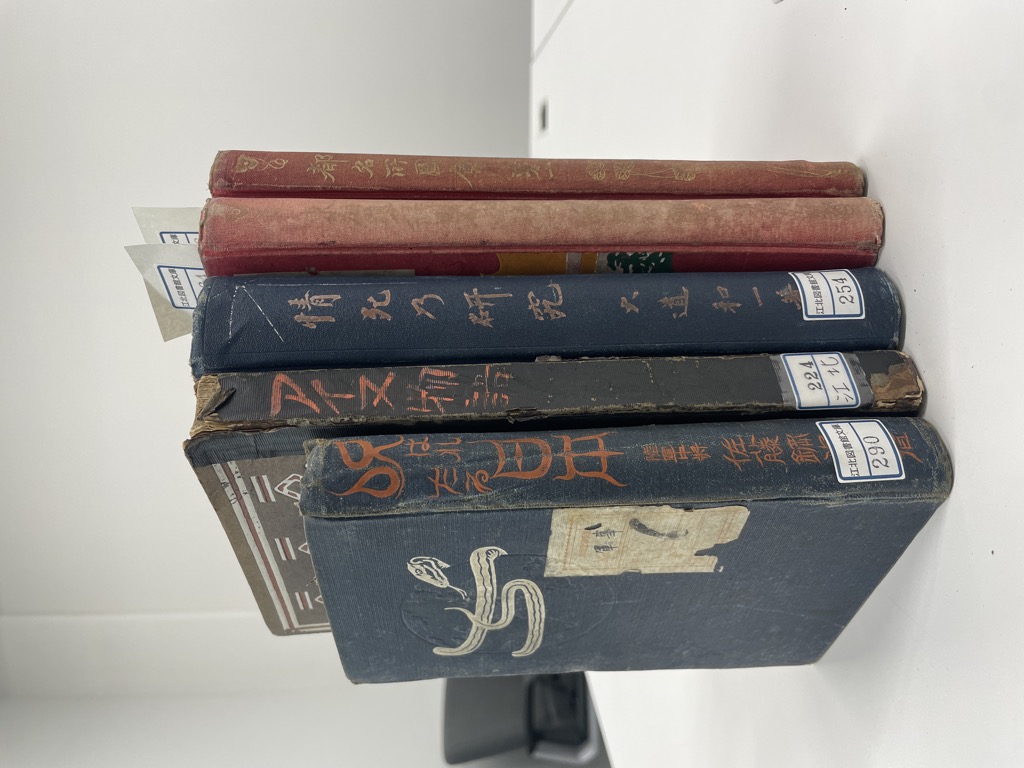

江北図書館 外観 木之本町は滋賀県の北部、湖北地方の長浜市に属する町だ。北陸に向かう北国街道沿いの宿場町として栄えた。地蔵院の前の通りには、薬局や酒造、醬油店などの古い建物が並ぶ。 三角屋根と丸窓が印象的な建物を眺めていると、車で館長の久保寺容子さんがやってきて、入り口を開けてくれた。 玄関を入ると、外とは異なる空気を感じる。この図書館が経てきた長い時間から生じるものだろうか。 正面の上には、「江北図書館」の扁額が飾られている。その下にある引き戸を開けると、そこに豊かな本の世界が広がっていた。 扁額 ちいさな雑誌に導かれて今回、江北図書館を取材することになったのには、偶然の積み重ねがある。 なにかのきっかけで、『サバイブユートピア』という雑誌を知り、その版元である能美舎のサイトから購入した。 同誌は長浜市に移住してきた写真家やイラストレーター、ライターなど、8人の女性がつくっている。長浜市が昔「伊香郡」だったことと、珍味を指す「琵琶湖八珍」から「イカハッチンプロダクション」を名乗る。田舎での日常と、仏像や日本酒など好きなものに入れ込む様子が面白い。 このとき一緒に買ったのが、2021年刊行の岩根卓弘編『江北図書館』だった。同書も能美舎から刊行されている。サブタイトルは「120年続くちいさなふるい私設図書館」。 同書は、江北図書館の歴史から、いまそれを支えている人たちの話までが詳しく、判りやすく書かれている。また、『サバイブユートピア』にも江北図書館の記事が載っている。それによると、江北図書館は日本で3番目に古い私立図書館だという。 こんな図書館があったのか! 恥ずかしながら、まったく知りませんでした。 すぐにでも訪れたいと思ったのだが、なにしろ、滋賀県には縁がない。 ところが、10月に江北図書館で「きのもと秋のほんまつり」というイベントが開催され、そこにHさんの皓星社が出店したのだ。 当日はあいにくの雨で、会場は別の場所に変更されたが、江北図書館は素晴らしかったとHさんは報告してくれた。打ち上げでは、館長の久保寺さんたちとしこたま飲んだという。 そんな縁ができたのならと、早速取材を申し込んだ。 木之本に着いた夜は、『サバイブユートピア』の忘年会に混ぜてもらい、鴨鍋や滋賀の発酵食などを味わい、メンバーとその子どもたちのパワーに圧倒された。 そのひとり、能美舎の堀江昌史さんは、以前は朝日新聞の記者だった。大津支局に勤務していたとき、江北図書館を取材する。 堀江さんは2016年に木之本に移住し、喫茶店と出版社を営む。「江北図書館があることが決め手のひとつでした」と話す。 あとで触れるように、堀江さんは3年前に江北図書館の理事になっている。 移転つづきの歴史同館の歴史は、『江北図書館』に詳しく書かれているので、ここではアウトラインをまとめておく。 江北図書館の前身は、1902年(明治35)、伊香郡余呉村中之郷(現・長浜市余呉町中之郷)に設立された「杉野文庫」である。 開設者の杉野文彌は、東京で弁護士をめざしていた頃に日本教育会書籍(しょじゃく)館の図書館に通う。自分が成功したら図書館を建てることを決心し、30歳ごろから、倹約を続け書籍を買い集めた。そして故郷に図書館を開いたのだ。 杉野は「余が図書館設立の由来」(『読書の友』第4号、1912)で、「普通図書館といふものゝ主旨は農工商、すべての実務に従事する人が図書館によつて智能を啓発し国家に尽す様にしたいといふにある」と述べている。 そして、図書館を利用する習慣をつけるためには、「愉快な書、滑稽な本、小説でも稗史でも何でもよいから最初は読まして置く、そして読書趣味を作つて暫時実用的研究的の書籍を読ましめる様に導きたい」と述べる。また、「図書館を利用せしむる最大要素は読書趣味の鼓吹である」とも書く。 杉野は1904年(明治37)に、伊香郡の郡庁が置かれていた木之本村に杉野文庫を移転し、伊香郡議事堂の一部を図書館とした。そして、1906年(明治39)12月に財団法人「江北図書館」を設立し、翌年1月に開館した。2年後に議事堂と同じ敷地にある旧木之本税務署の建物に移った。杉野は1932年(昭和7)に没する。 1937年(昭和12)、江北銀行の建物に移転。そして、1975年に現在の建物である、旧郡農会の建物に移った。 このように移転を繰り返した背景には、自治体の制度の変化、財団組織の弱体化などがあり、つねに運営資金の問題で苦しんできた。それにもかかわらず、休館したり、公共図書館に吸収されたりすることなく、現在までつづいてきたことに驚く。 あらゆる部屋に本が江北図書館の1階、入って左側には絵本や児童書が並ぶ。テーブルがあり、ここで絵本を読む子どもや、自習をする生徒が多いという。能美舎の堀江さんも5歳の男の子と一緒にここで時間を過ごすのが好きだと話す。 児童書の棚 右側の部屋には一般書が並ぶ。 一般書の棚 工学系の棚には『マイコン基礎講座』『はじめて見るトランジスタの本』などがある。すぐに情報が古くなる分野なので、公共図書館では真っ先に除籍されるだろう。利用者からすると、使えない本を置いてあると感じるかもしれない。 工学系の棚 ただ、この新旧混合の棚こそが、江北図書館の魅力なのだ。 そのことを強く感じさせるのが、かなりの部分を占める郷土資料の棚だ。ここには戦前の自治体史から最近出たエッセイまで並んでいる。自費出版されたものやパンフレットや報告書もある。 時代を超えた本の力を感じる。 郷土資料の棚 ここまで誰でも手に取ってみられる開架だ。1階にはまだ奥にたくさんの本があるのだ。 カウンターの裏から奥に入ると、郷土資料でも特に古いものが並べられている。その隣の「奥書庫」と呼ばれる小部屋には、江北図書館に関する資料が箱詰めされている。 古い郷土資料 さらにその裏側には、以前は宿直室だったという一角がある。五右衛門風呂もあって、寝泊まりしていた様子が判る。その奥の和室には、小説や児童書などがずらりと並んでいる。 和室に置かれた本 館の歴史を伝えるモノたち表に戻り、玄関右手の廊下から階段を上がる。 2階は大きな広間になっている。半分は古い本棚が並び、半分は展示ケースなどが置かれている。 展示室のような2階 「ここは以前は物置として利用されていて、当時のスタッフも上にあがったことがなかったそうです。3年前、私たちが理事になってから、半年かけて掃除をして本を整理しました」と、久保寺さんは云う。 同館が所蔵する古い本の魅力を知ってもらおうと、表紙を見せて並べるコーナーをつくった。 目についたものを挙げるだけでも、蝶の扮装をした女の子のイラストが可愛い『学校劇 脚本と演じ方』、怪しさ満載の大陸書房の『喰人族の世界』、建築家・西山卯三の『これからの住まい』、『アンゴラ兎の飼育と経営』など、たくさんある。 『学校劇 脚本と演じ方』 『喰人族の世界』 『これからの住まい』 『アンゴラ兎の飼育と経営』 「嫁・姑の関係や冠婚葬祭の作法などの本が多く、地域の人たちの知りたいことが選書に反映されています」と堀江さんが云うように、生活の悩みに応えるような本が見つかる。 『お嫁にゆくまえの50章』 もうひとつ、堀江さんに教えてもらったのは、手話の用語を手書きで記したノートだ。他にも、手話の説明書をコピーして綴じたものもある。「つくった人の切実な思いが伝わってきます」と堀江さんは話す。 普通ならこれらは「本」とみなされないが、同館では蔵書として受け入れている。 手話のノート類 2階にある本棚には創立当時のものもあるという。また、図書カードを収めたケースや、設立の頃につくられたブックエンドもある。 図書カードのケース ブックエンド 「巡回文庫」と書かれた箱もある。これは江北図書館が開館した1907年(明治40)に、各村の小学校に設置された図書縦覧所に本を届ける際に使った箱だという。いわば、移動図書館の原型だ。 巡回文庫の箱 また、「郷土史編纂会」という箱もある。これは『近江伊香郡志』のための資料が収められたものだという。 1922年(大正11)、郡長の提唱により江北図書館で『近江伊香郡志』の編纂がはじまった。全3巻が完成したのは、30年後の1952年だった。 図書館が出版を行なった例は多いが、これだけ長いスパンで地域史を刊行することは珍しいのではないか。 『近江伊香郡志』 2階の奥にも部屋があり、そこにも古い事典類などが置かれていた。 同館の蔵書は、登録されているもので4万8000冊あるという。しかも、後で見るように、ここにあるものだけがこの図書館の蔵書ではないのである。 この場所を維持していくために1階に戻り、久保寺さんに話を聞いた。 久保寺さんは、木之本の隣の高月生まれ。祖父が本好きで、よく本を買ってくれたという。「旅行のお土産が本でした。趣味に合わない本でも読みました」と笑う。 高月には本屋がなく、自転車で木之本の本屋に通っていた。その頃は、江北図書館の存在に気づいていなかったという。 結婚後は長浜市に住んだが、同市で発行されている地域雑誌『み~な』の編集スタッフとして、江北図書館を取材したのがきっかけとなり、同館の資料整理に携わる。この作業を経て、歴史資料が滋賀大学経済経営研究所に寄託された。 地蔵院の通りの空き家を借りて、2015年に古本屋〈あいたくて書房〉をオープン。私も立ち寄ったが、小説やエッセイ、滋賀に関する本などが並び、思わず何冊も買ってしまった。 あいたくて書房 江北図書館は、建物の前にある駐車場を財源としていたが、主な利用者だったパチンコ屋の閉店によって、大幅に収入が減少し、運営の危機を迎えた。一方で、公共図書館が充実してきたこともあり、利用者は多く減った。 2021年、理事長が冨田光彦さんから岩根卓弘さんに替わり、久保寺さんが館長となる。堀江さんもこの時に理事になった。 館長となった久保寺さんには課題が山積みだった。 この費用を基に現在、建物に隣接したトイレと閲覧室を建設中で、来年春には完成予定だという。 昨年11月には、江北図書館の建物が国の登録有形文化財に登録されることが決まった。これにより、国の援助を受けられるようになるが、自力でも資金を集めていかねばならない。 また、この図書館を知ってもらうために、さまざまな試みを行なっている。 蔵書をもとに、戦争や伊香郡の資料などのテーマで展示会を行なう。春と秋には、2階で音楽コンサートを開催する。 久保寺さんは2017年から「いろはにほん箱」という一箱古本市を開催してきたが、今年春には図書館前の駐車場で開催した。 増えすぎた蔵書をどう整理するかにも、頭を悩ます。時代が古いからと機械的に除籍するのではなく、「江北図書館らしい蔵書」を中心とするにはどうしたらいいかを考えたいと、久保寺さんは話す。 これらの努力が実り、落ち込んでいた利用者も少し上向いているという。 利用者は現在約260名。登録は誰でもできるということなので、私も登録してみた。 本の文化が根付く町江北図書館の蔵書は、原簿に記録されている。最も古いのは、1903年(明治36)のもので、革装が施されている。 『図書原簿』 受け入れた蔵書を部門ごとに整理したのが、図書目録で1904年(明治37)が最も古い。最初は手書きで、1910年(明治43)のものは印刷されている。後者には、蔵書点検のためか、チェックした本に青いスタンプ(Cのように見える)が押されているのが面白い。 『図書目録』 また、『財団法人 江北図書館報告』(1907)は活動の報告書で、その後も継続的に出されている。 『館報第参号に代へて』(1926)という一枚モノには、文芸茶話会の1回目として詩の会を開いたことが報告されている。 また、『図書館月報綴』は、職員による日誌。開館日数や利用人数、貸出冊数などが記入されている。1945年(昭和20)8月15日の項には「正午 ラヂオ放送。午後ヨリ閉館」とある。 『財団法人 江北図書館報告』 『図書館月報綴』 何気なく手に取って、思わず声が出たのが、『私立図書館懇話会会報』だ。私立図書館懇話会は1937年(昭和12)に創立された組織だ。この連載の前回で触れたように、三康図書館の前身である大橋図書館が中心になっていることは、この会報の冒頭に大橋図書館の坪谷善四郎が文章を書いていることからも判る。 ページをめくると、会員の中に江北図書館も載っている。ただ、天理図書館、成田図書館などが館の写真入りで掲載されているのに、江北図書館は最低限のデータのみでちょっと寂しい。 それにしても、偶然、続けて取材することになった大橋図書館と江北図書館に、私立図書館という接点があったのだ。 『私立図書館懇話会会報』 取材を終えた後、町を歩く。 地蔵院の通りには、久保寺さんの古本屋〈あいたくて書房〉のほか、〈ますや書店〉と〈いわね書房〉という2軒の新刊書店が盛業中だ。 ますや書店は1947年創業で、現在は滋賀に関する本を扱う。 いわね書房は1936年(昭和11)創業で、高度成長期には百科事典や文学全集を売りまくったという。奥さんの岩根ふみ子さんには『本屋です、まいど』(平凡社)という著書もある。 他にも、地元の奥さんたちで営むブックカフェ〈すくらむ〉がある。木之本駅の待合室には「まちあい文庫」があり、久保寺さんが提供した本を無料で貸し出している。 町を歩けば、本に出会う。本の文化が根付いた町だと感じた。 滋賀大学の江北図書館文庫次に久保寺さんの車で向かったのは、彦根市。木之本からは1時間半ほどの距離だ。 彦根城のすぐ近くに、滋賀大学経済学部がある。その経済経営研究所の「士魂商才館」と名付けられた建物の中に、「江北図書館文庫」が収蔵されている。江北図書館の前理事長・冨田光彦さんが同学部の教授だったという縁があったという。 ここに移管された資料は、「伊香郡役所文書」「伊香相救社文書」「『近江伊香郡志』関係資料」「伊香郡内絵図」など。いずれも貴重な資料だ。 伊香相救社は1881年(明治14)に設立された慈善・共済結社。その設立に関わった冨田忠利の息子・冨田八郎、孫・冨田八右衛門、そして玄孫となる冨田光彦さんは、いずれも江北図書館の理事長を務めた。3代にわたって、同館を支えたわけだ。 これらの文書類は保存庫に収められ、許可がないと閲覧できない。 今回見せてもらったのが、明治・大正時代の洋装本で、可動式の棚に並べられている。その数は5067冊。 江北図書館文庫の洋装本 棚を見渡して、珍しそうな本を抜き出してみる。 処女会中央部編『これからの処女のために』(日比書院)は、山脇房子、吉岡弥生などが寄稿する女性の生き方を説く本。 元禄姉さん『現代生活裏面視察 呪はれた女』(博文館)は、タイトルは奇矯だが、中身は嫁姑問題や、美人と醜女の比較、女学生についてなど、わりと穏当だ。 他にも、佐藤鋼次郎『呪はれたる日本』(隆文館)、金田一京助編・山辺安之助『あいぬ物語』(博文館)、大場和一『情死乃研究』(同文館)などなど……。見ていくと、もっと面白い本が見つかるだろう。 『これからの処女のために』 『呪はれたる日本』ほか ここにある本は、江北図書館にある原簿に記載されているはずで、『図書館月報綴』などと照らし合わせると、それらが当時、どれくらい利用されたかが判るかもしれない。 除籍をしなかったことは、結果として、江北図書館の歴史を知るための資料を多く残したことになる。 江北図書館の宝は、建物と蔵書であり、この館を守ってきた人々の力だと思う。 新しい体制のもとに運営される江北図書館は、これまでの歴史を受け継ぎながら、どのように変わっていくのだろうか? それを見届けるために、また木之本を訪れたい。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) 江北図書館文庫 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |