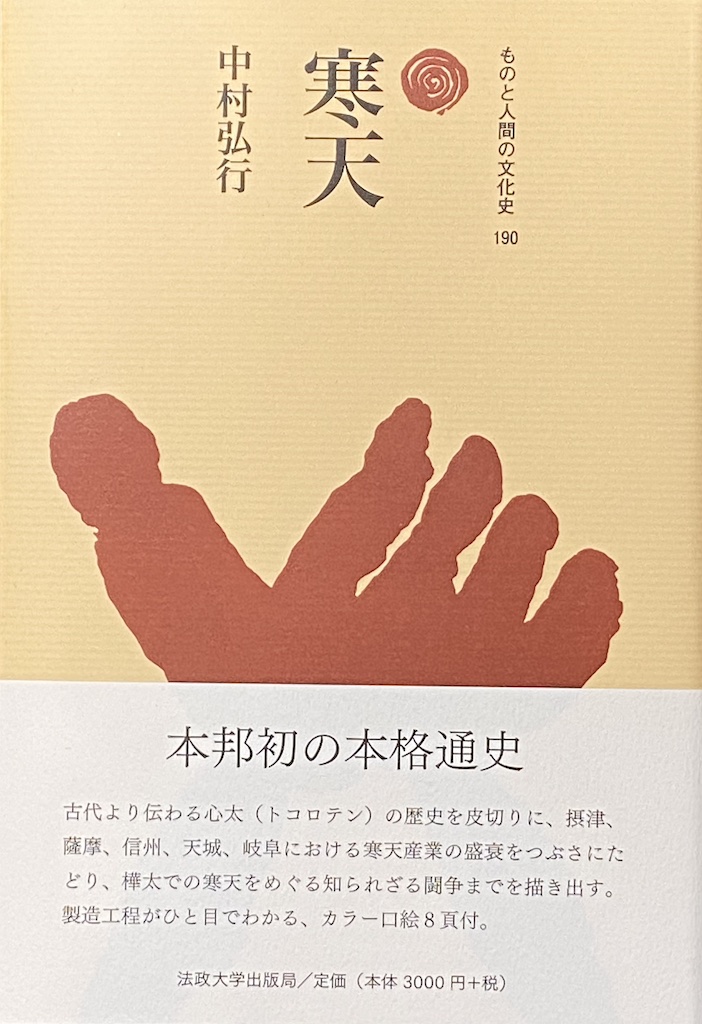

『ものと人間の文化史190 寒天』 【大学出版へのいざない14】中村弘行(元小田原短期大学教授) |

|

テングサの煮汁をこした溶液は常温で固まる。それがトコロテンである。トコロテンは飛鳥時代から作られた。そのトコロテンを凍結・融解・乾燥、つまり寒ざらし(フリーズドライ)にしたものが寒天である。江戸時代初期に京都で発明され、摂津、薩摩、信州、天城、岐阜、樺太へと伝わった。本書は、各地へ伝播した寒天産業の盛衰を時系列に沿って体系化した本邦初の本格通史である。ここでは、私自身が「あっ!」と驚いた新事実を3つ紹介しよう。

1.「寒天の発明」以前にあった寒天 2.岐阜寒天の創始者は菖蒲治太郎 朝鮮総督府で寒天製造の実績を積んだ彼は1921年(大正10)、岐阜県に派遣され、農家の青年たちに寒天製造を教えた。1928年(昭和3)、3人の青年が最初の工場を立ち上げたが大赤字。昭和初期の大不況下、彼は大口鉄九郎とともにどん底からはいあがろうとする3人を激励し支援した。彼らが赤字を克服すると寒天製造を志す者は増え、3年後には25工場にまでなり、今日の岐阜寒天の基礎を築いた。 私は東京海洋大学附属図書館で菖蒲が筆記した「水産動物学」の講義録を見せてもらった。その端正な文字と精緻な絵に圧倒された(本書に収録)。 3.樺太寒天史を解き明かす一人の医師の手記 私が東京都港区にあった一般社団法人全国樺太連盟(2021年解散)を訪ねたのは、2017年(平成29)10月下旬のことである。『異国となった遠淵村』という本を借りて読んだ。それには、伊谷草の採取権を求めて寒天会社と闘った遠淵漁業協同組合の話が書かれていた。私が注目したのはその闘いを香曽我部穎良という一人の医師が支援したことだった。その珍しい名字を頼りにインターネットで子孫を探し、同年12月15日、穎良自身が書き残した手記を借り受けた。これで真の樺太寒天史が書ける! と思った瞬間だった。 樺太寒天合資会社のやり方は非道だった。杉浦は伊谷草の採取を、遠淵湖を漁場とする漁協にではなく低賃金で雇った北海道の採取労働者にあたらせた。調停役になるべき樺太庁は、あろうことか、漁協に対して「作れないのだから採るな」と言い放った。漁民は途方に暮れた。 杉浦の独占に風穴をあけたのは、漁業組合長になった医師・穎良だった。材木業で失敗した杉浦の特許料不納を見抜いたのだ。一転、樺太庁は漁協の伊谷草採取権を承認。漁協側はさらに裁判闘争・帝国議会請願を行い、1935年(昭和10)には寒天製造権をも獲得した。敗戦にいたるまで、漁協は30余りの個人工場で寒天を製造・販売した。 2019年(令和元)8月(新型コロナ流行直前)、私はサハリンに渡り、コルサコフの杉浦の樺太寒天合資会社跡、ブッセ湖(遠淵湖)畔の漁民の寒天工場跡を見学した。詳しくは本書「第10章 サハリンに日本人寒天遺跡を訪ねて」をお読みいただきたい。  書名:『ものと人間の文化史190 寒天』 著者名:中村弘行 出版社名:法政大学出版局 判型/製本形式/ページ数:四六判/上製/本文316頁・口絵8頁 税込価格:3,300円 ISBNコード:978-4-588-21901-6 Cコード:C0320 好評発売中! https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-21901-6.html |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |