調べる古本③ 古書展で拾った調べの本 ―江戸市中の住宅地図『復元・江戸情報地図』ほか―書物蔵 |

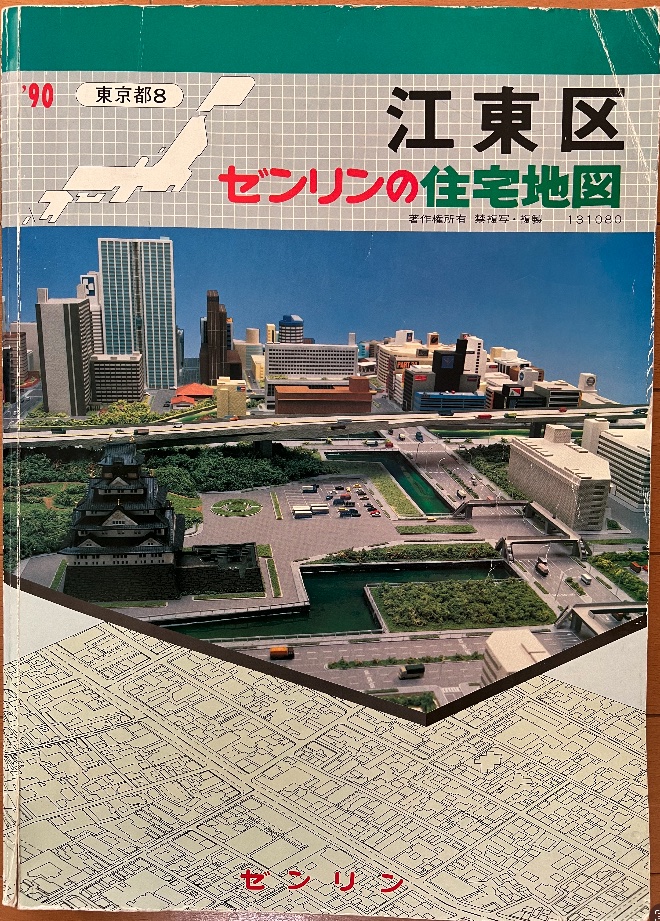

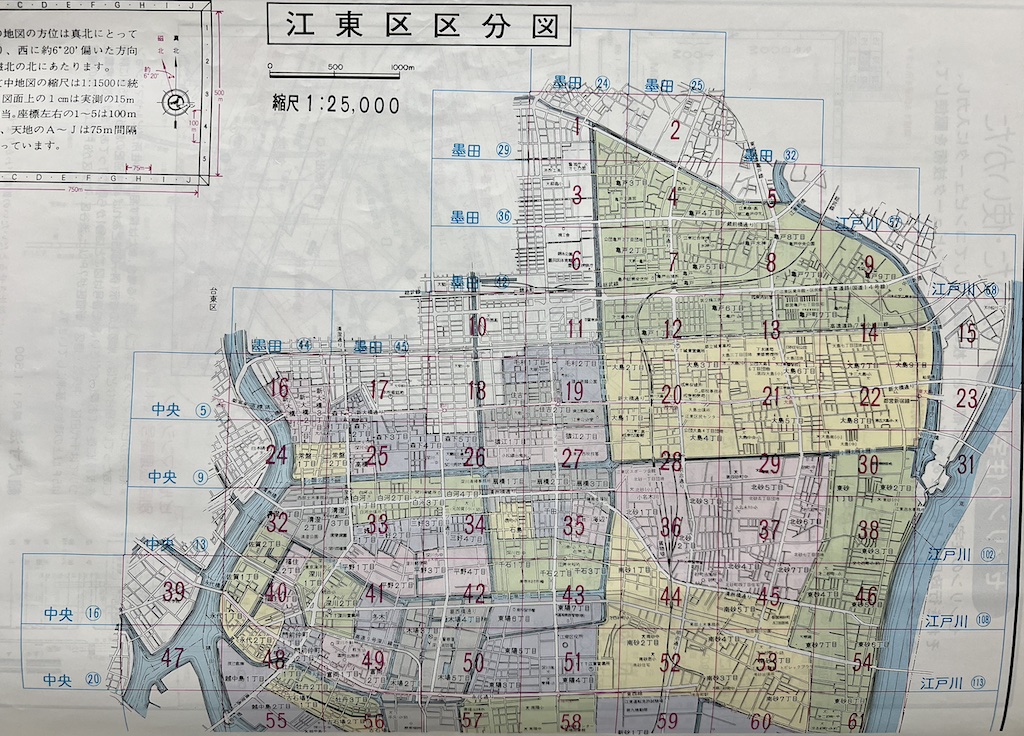

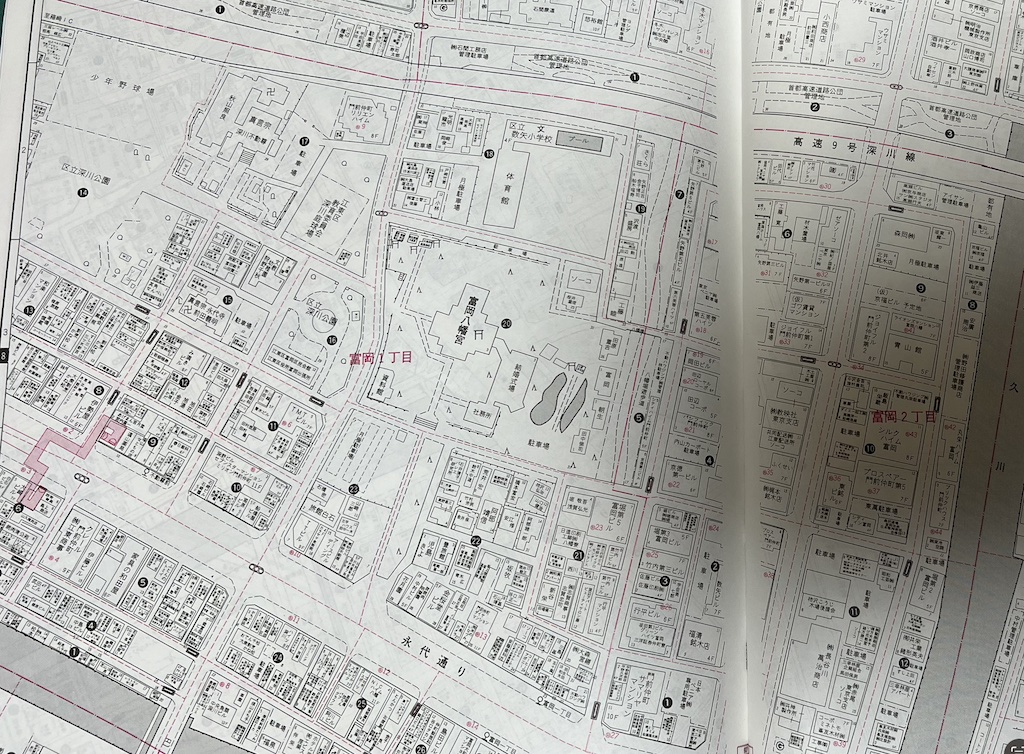

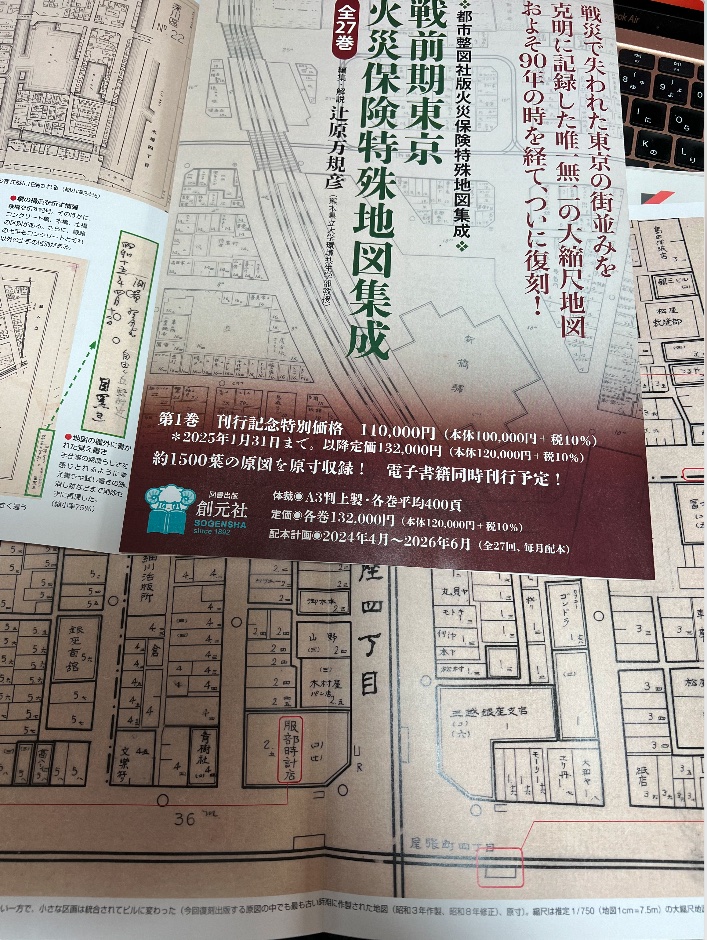

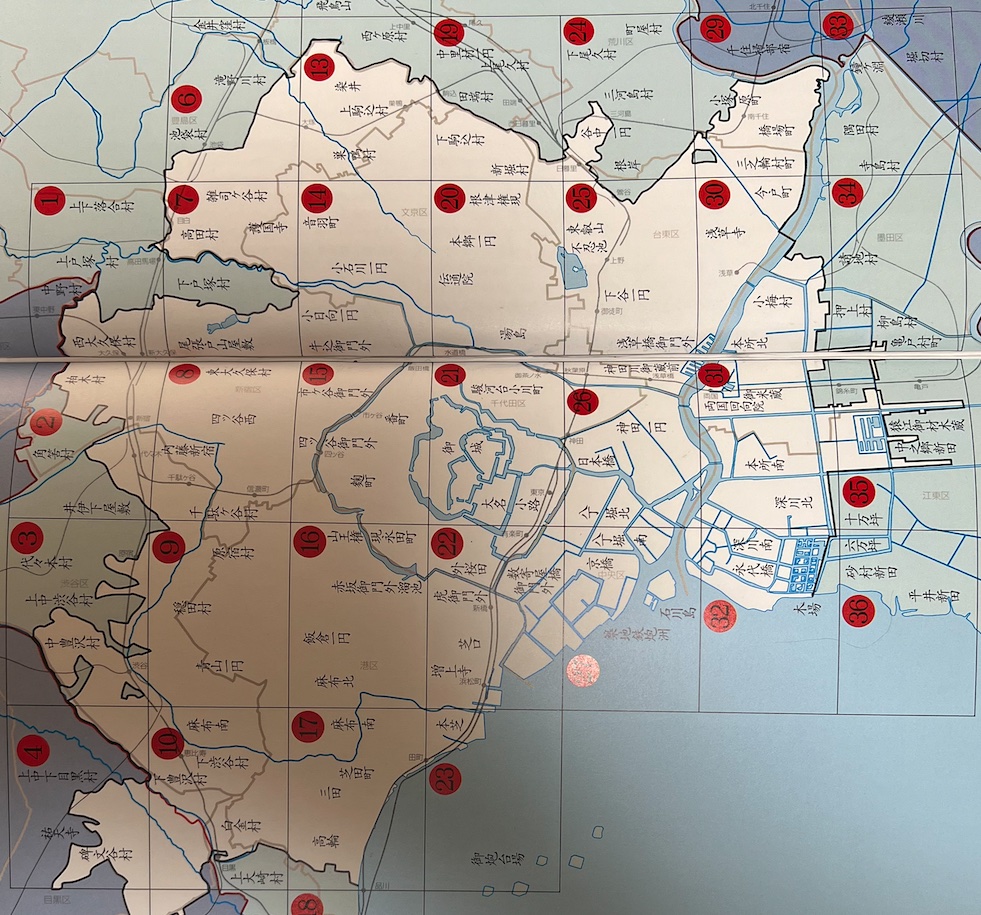

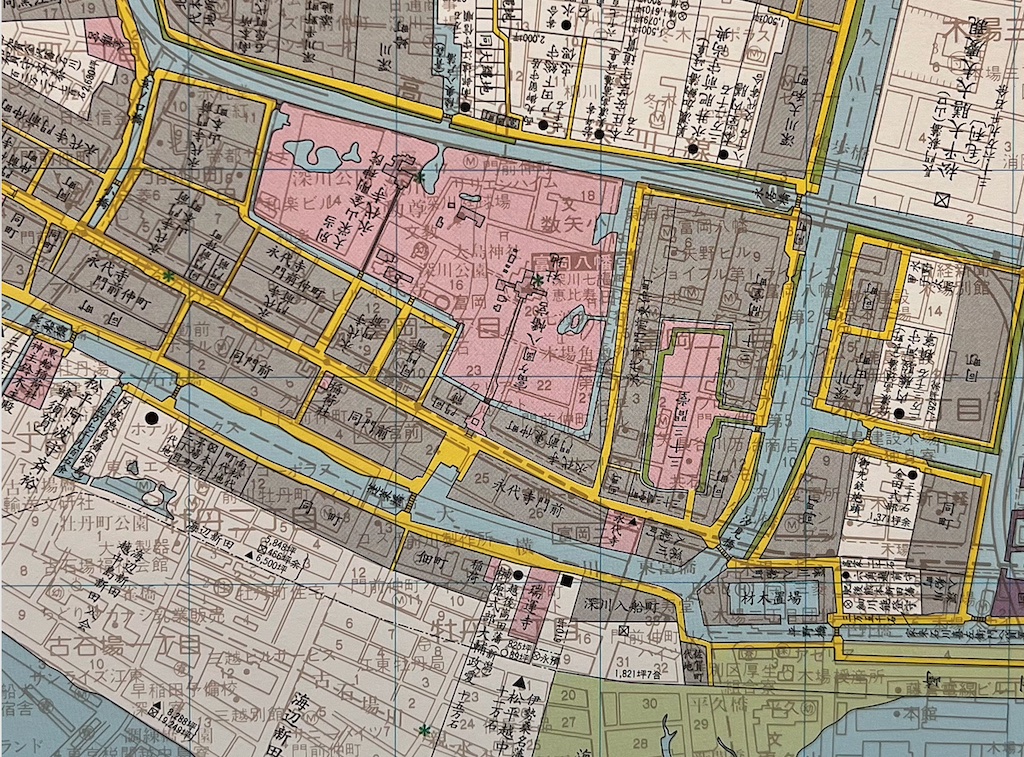

はじめに前回まで、古い調べ方の本を紹介した。調べのハウツー本である。今回は、実際に特定のことを調べる道具になる本、調べの道具本である。英語でレファレンス・ツール、中国語で「工具書」と呼ばれるものだ。 市井の人物を調査する――ファミリーヒストリーなどに趣味でも、仕事でも、人物情報を調べたいと思うことは結構ある。人物を調べる場合には、超有名人、限定的有名人、無名人の3つに区分して調べると効率がよいことは、ネットでも指摘されている通り。そこで前2者、つまりそれなりに有名人なった人を調べるにはそれなりの手があるのだが、まったくの無名人というか、市井の人を調べるのは難しい。1980年代まで戸籍が閲覧できたが、これは現在、法曹や直系の子孫に閲覧が限られている。 一方でファミリーヒストリーが流行って、無名の人、市井の人を調べるニーズが掘り起こされている。一介の市井人を調べるツール、それも公刊されたものもいくつかある。昭和生まれには懐かしいだろうが、電話帳(電話番号簿)がその筆頭だ。しかし、ここでは個人レベルの情報がわかるもう一つの公刊物、『住宅地図』と、その江戸時代版にあたる『復元・江戸情報地図』を紹介したい。 しばらく前に、神保町の古書会館における週末古書展で『住宅地図』の旧版がかなり安く拾えた。以前は5千円以上したように思うが、いま「日本の古本屋」を見ると最近になって古書価がこなれてきたように思う。国会図書館の地図室へ行けば日本全国の住宅地図を見ることができるが、自分の関係する場所の旧版住宅地図を購入するととても楽しい。 【図1】住宅地図 ’90江東区(中身は1989年) 私が買ったのは江東区のものなので23区でも面積が広く、「図郭」――見開き2ページで1枚の地図――が152図もある。つまり300ページ以上の厚みがある冊子だ。他に「別記」という集合住宅(5〜6階建て以上)ごとの表札リストが100ページ以上ついているので400ページ以上のA4判の地図帳である。冊子の先頭にグリッド線(縦横のマス目)で区切られた図郭番号つき索引図【図2】が掲げられているので、それで見開きの図郭【図3】を開くことになる。今は無くなった商店などが見られて懐かしい。 【図2】「区分図」という名の索引図 1990江東区 【図3】住宅地図の版面 富岡八幡宮(江東区)周辺 図郭49部分 住宅地図とは不動産業に関わったことがあれば誰でも知っているものが住宅地図である。家が1軒ごとに枠として描かれており、縮尺は1/1500といった「大縮尺」地図である(ものが図上で大きめに見えるのが大縮尺図)。国土地理院が作っている「地形図(一般図)」は縮尺が1/25000で、大きな工場でも地図記号で示されるだけだったりする。これはもともと地形図が数万人規模の軍隊が野戦で展開するために作られたものだからだ(戦前の地形図は標準が1/50000)。それに対して住宅地図は個人が街中で住居表示を頼りに訪ねて行くために作られたものなので、大縮尺図なのである。日本にしかないものと言われている。 現在はネット上にあるGoogleマップが、地形図以外の用途をすべてカバーしているので紙の地図はかたなしなのだが、それでもなお紙の地図ならではの利点はあって、要するに古本で旧版が利用できるところだ。旧版地図が利用できれば、むかしの街並みを楽しめる。 戦前は「火災保険地図」住宅地図は便利なものだが、戦後分、それも都市部で昭和30年ごろから、地方だと昭和50年ごろからしか出版されていない。それ以前の住宅地図が欲しい場合どうすればいいか。 一つは火災保険地図(火保図)がある。これは火災保険会社のためにオンデマンドで複製された地図で、原図は各種の火災保険地図製作会社が作った1/600ほどの大縮尺図である。 火災保険地図はまれに各地の図書館に保存されていることもあるが、セットで残っているのは都市整図社の沼尻火保図だ。沼尻火保図は以前から一部がオンデマンド出版されていたが、原図のコピー本で、使い勝手が悪かったし、東京都立中央図書館ぐらいしか所蔵がなかった。 ところが、それが今年からとりあえず東京全部が復刻されるという報を聞き喜んでいるところだ【図4】。個人で買える値段ではないので、図書館にリクエストを出さねばなるまい。全部の建物に名前が入っているわけではないが、それでもなお、かけがえのない史料だ。 【図4】『戦前期東京火災保険特殊地図集成』(創元社)の内容見本 江戸時代の住宅地図は?戦前期が火保図という形であるとすれば、江戸時代も欲しくなってしまう。江戸の住宅地図はないの? という疑問には「実はある」というのが答えになる。ただし、お武家さんしか分からないが、という限定つきで。 江戸の住宅地図帳は次の『江戸城下変遷絵図集』という復刻セットである。 これはもともと幕府が家臣に江戸の土地を貸与した際の土地台帳のようなもので、江戸初期から末期に至るまで江戸のほぼ全部がカバーされている。またこの地図帳セットには、やや使いづらいが人名索引が付いており、幕臣ならば旗本の全員と、ヒラ社員にあたる御家人の一部までいちおう検索できる(町人は分からない。また索引図が不備)。 ただしこれは何冊にもわたるセットなので、普通の個人が買うようなものではない。近くの図書館で持っているところを探すと良いだろう。 その代替『復元・江戸情報地図』 そこでここで紹介するのは上記、お武家さん住宅地図帳の索引図的に使える次の地図帳である。 こちらにも索引図【図5】があるので、【図3】と同じ富岡八幡宮の部分を探してみよう。すると図郭32に見つかった【図6】。 【図5】『復元・江戸情報地図』索引図 【図6】『復元・江戸情報地図』図郭32部分 富岡八幡宮 もし江戸市中や明治初期東京の地名を調べたいと思うのなら、これを買っておいて損はない。ネットに同系統の情報をアプリにしたものがあるが(「大江戸今昔めぐり」)、この地図帳よりやや情報が簡略化されているようである。 本書は索引が完備され、橋の名前などからも引ける。旗本も大きな屋敷の持ち主は引けるようだ。小さい屋敷の場合は『江戸城下変遷絵図集』の人名索引から引く。 町人は基本引けないが、もし大店の商家であれば、『江戸商家・商人名データ総覧』(柊風舎、2010、全7巻)に乗っているかもしれない。住んでいた町がわかるはず。旧家などの町人であれば『町方書上』(江戸東京博物館友の会、2013〜2016)の総索引を引くことになろう。 「テレビの下の本棚」に最適かなり前、江戸の街のことがきちんとわかる今の地図帳はないか、と探したところ、これがいちばん良いとわかった。今でもこれを超えるものはない。これも古書展で安めに拾って、テレビの下に置いてある。時代劇や歴史番組で江戸が取り上げられた場合、即座に引けるようにという算段である。そういえば小田原市立図書館の名物館長だった石井富之助が1960年代に「テレビの下の本棚」という運動をやっていた。本人談によると、河野洋平を通じて松下幸之助に影響を与え、テレビの下に棚がついたのはこの運動のおかげだという(『神奈川県図書館学会誌』65号、1990.10)。 江戸と戦後はなんとかなるとして、今年から昭和前期も調べられる段階になったわけだが、明治大正、特に関東大震災以前の街並みがわかる大縮尺図があるとよい。しかし、目下のところ、地割りはわかるが地上の物件はわからない地籍図【図7】くらいしか見当たらない。今後の課題だろう。 【図7】『東京市及接続郡部地籍地図 下卷』東京市区調査会、1911 X(旧Twitter) ※当連載は隔月連載です |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |