東近江市ガリ版伝承館 印刷技術と「家」の歴史を受け継ぐ 【書庫拝見22】南陀楼綾繁 |

|

12月18日の朝、近江八幡駅からのバスに乗った。

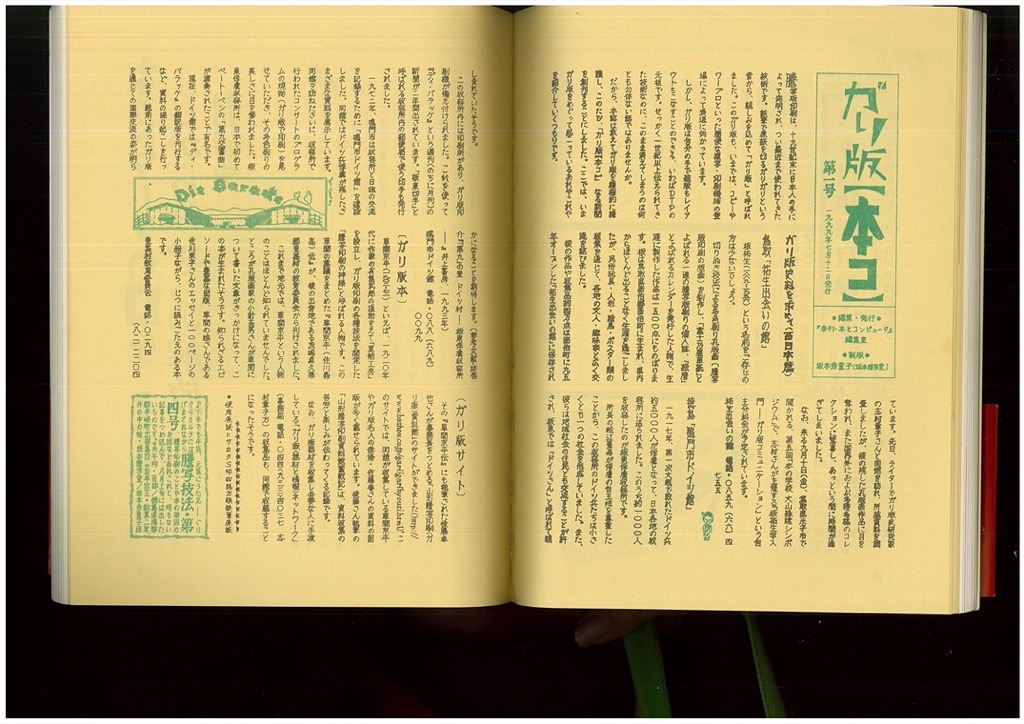

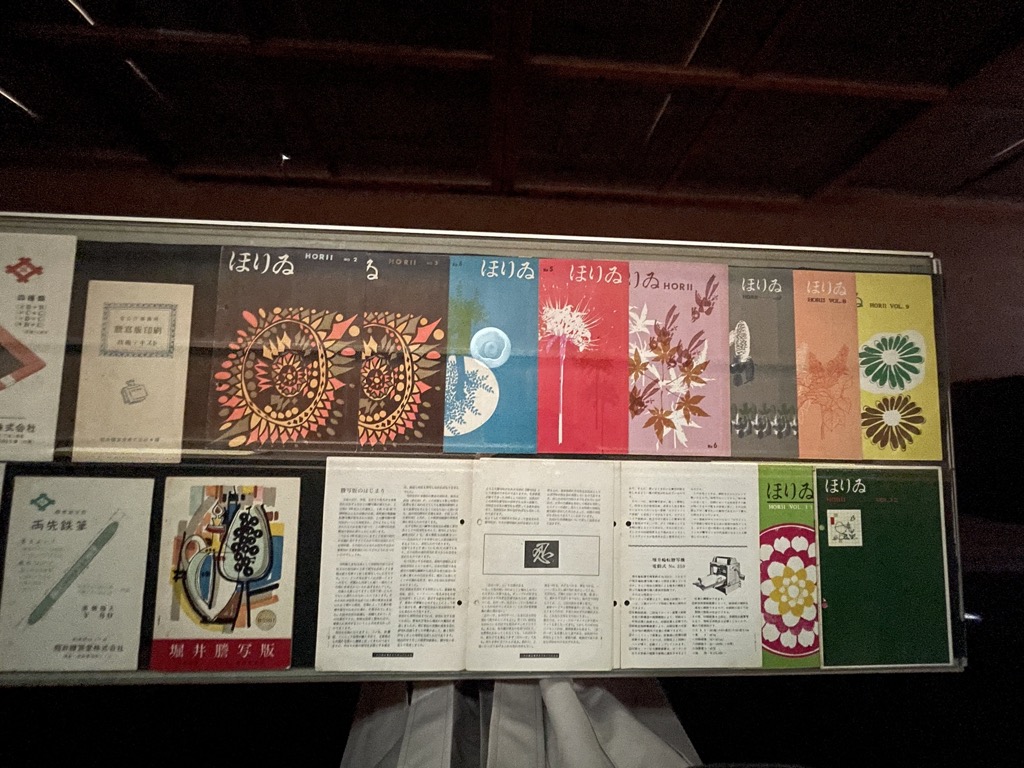

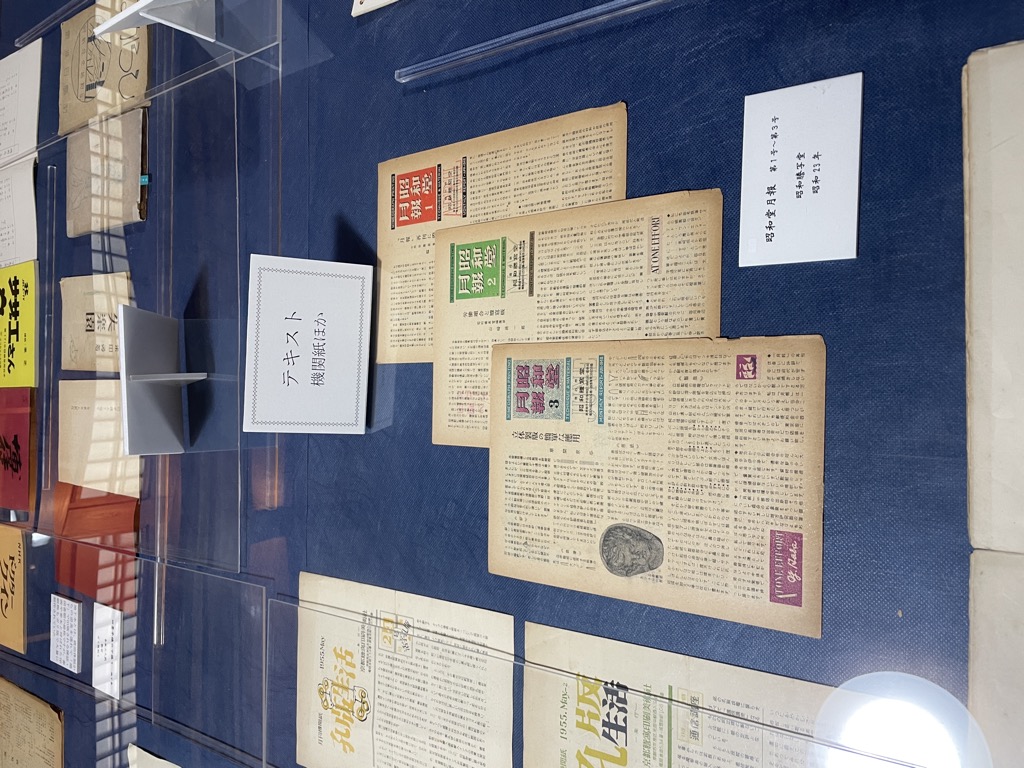

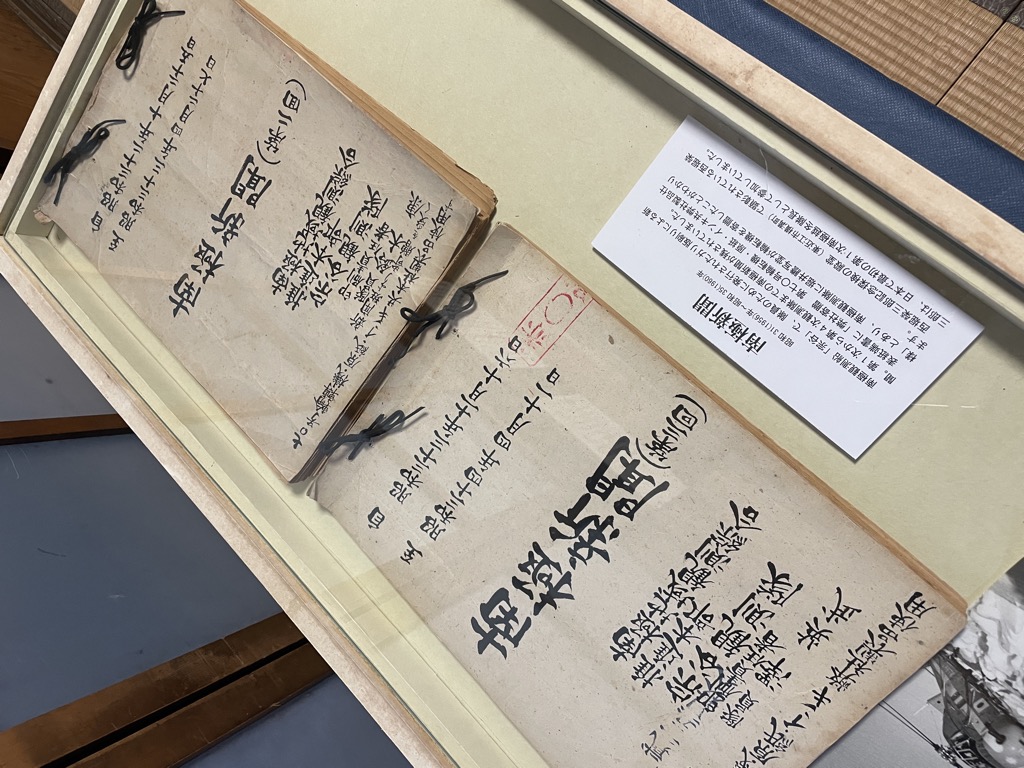

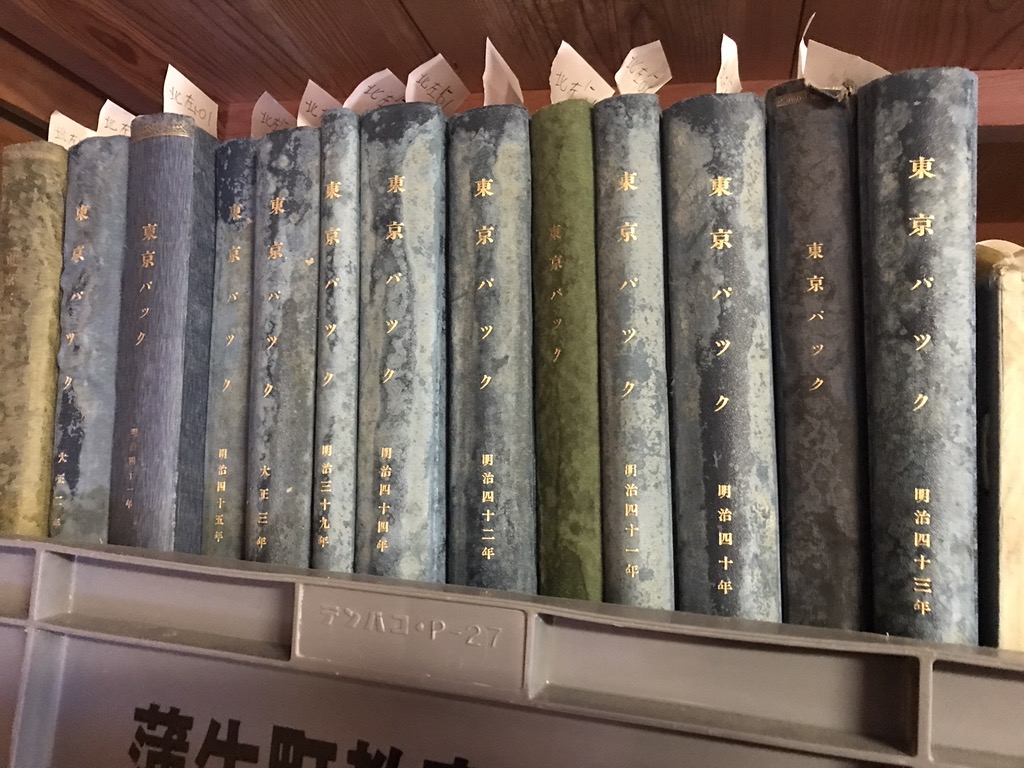

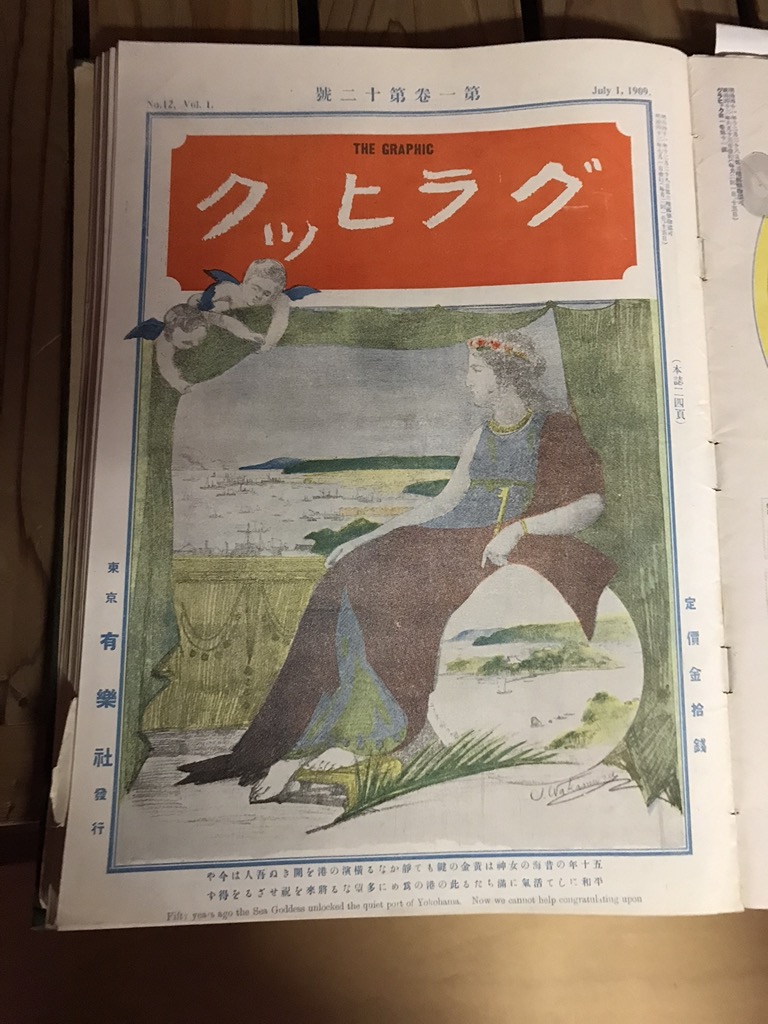

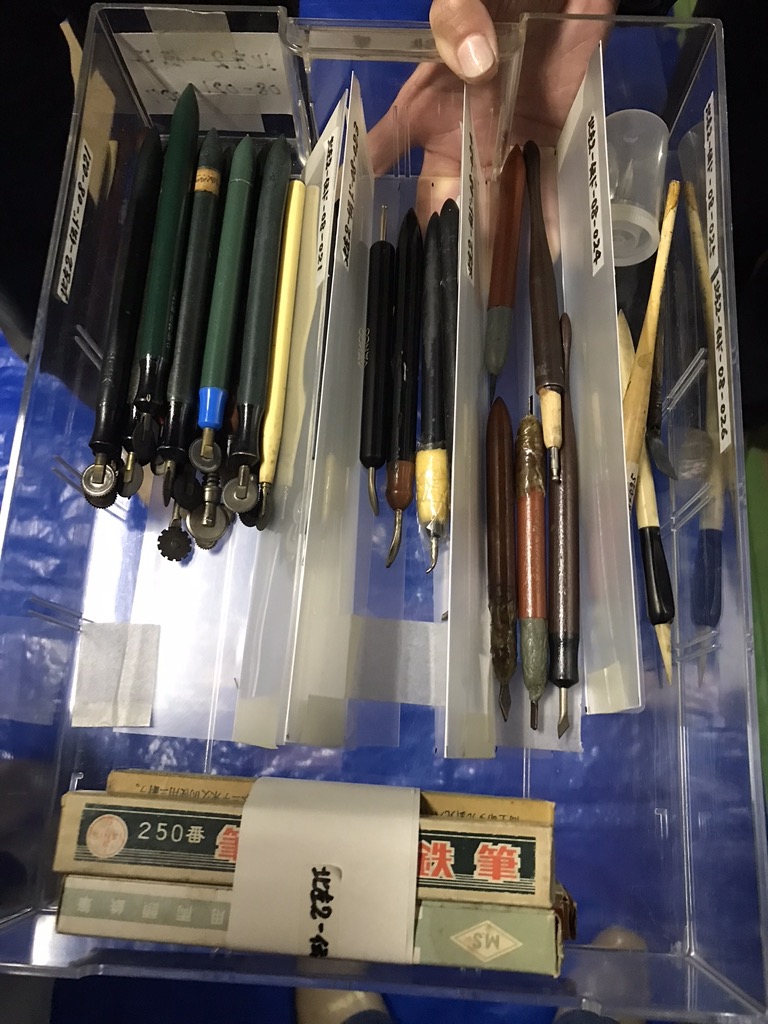

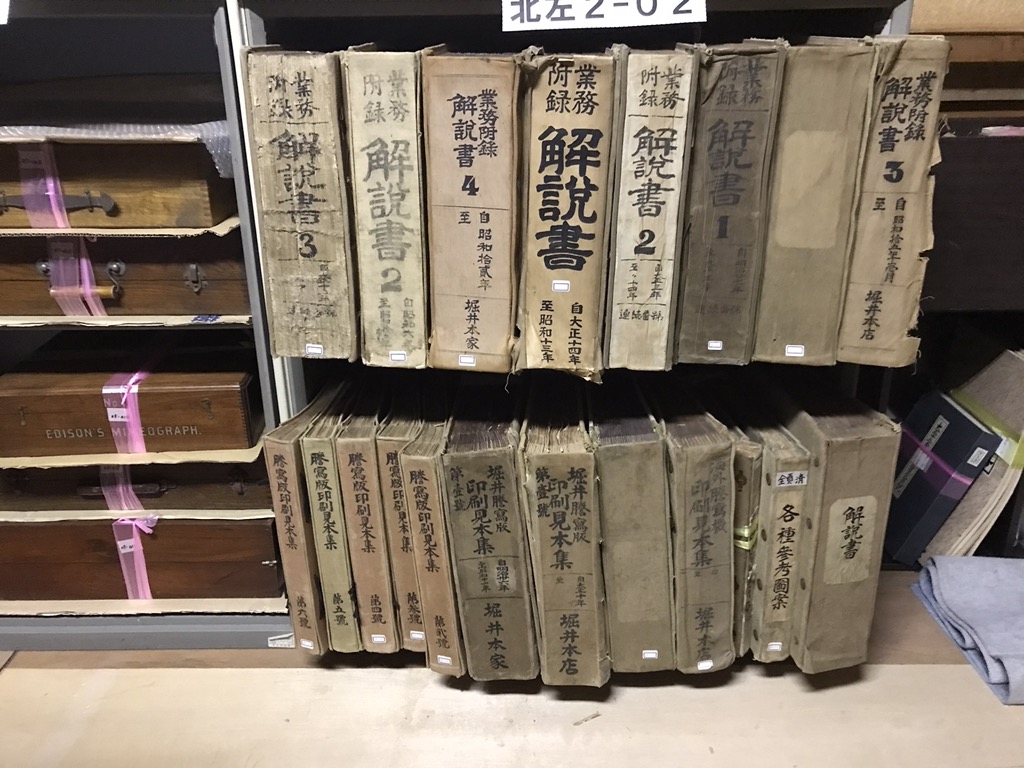

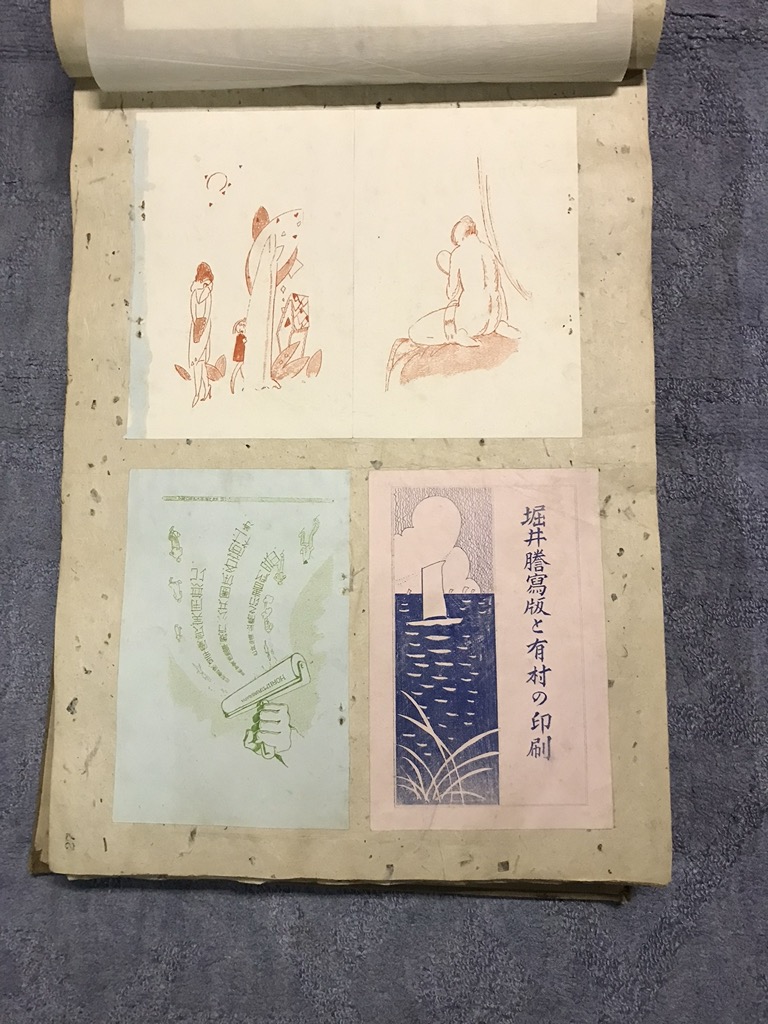

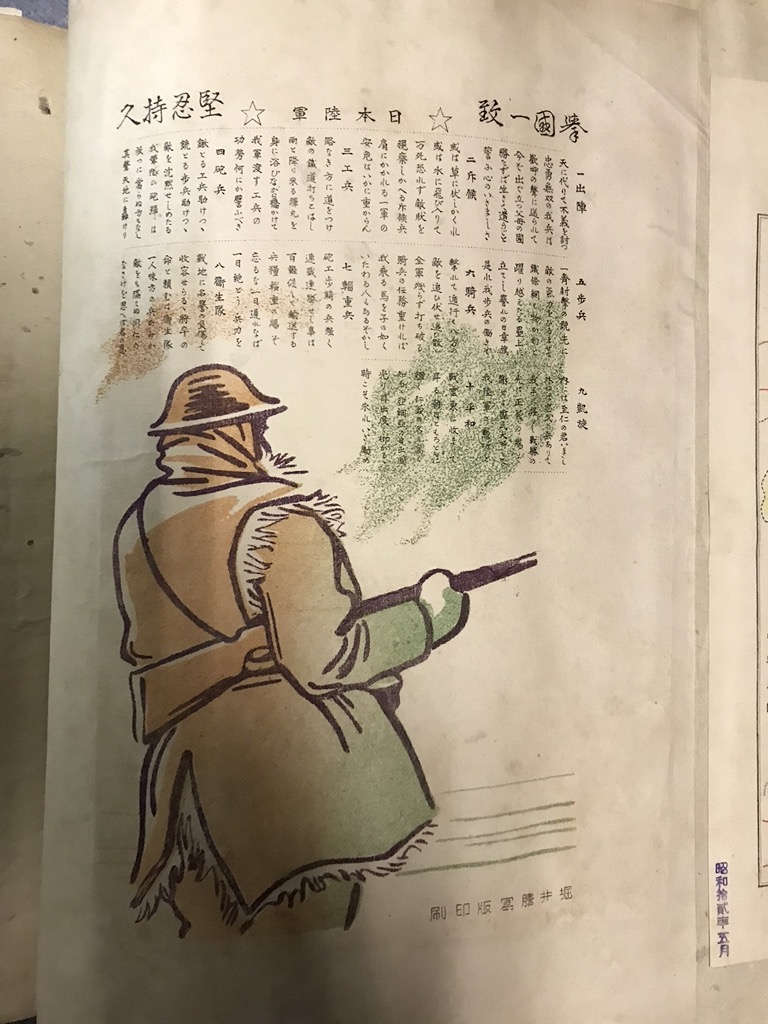

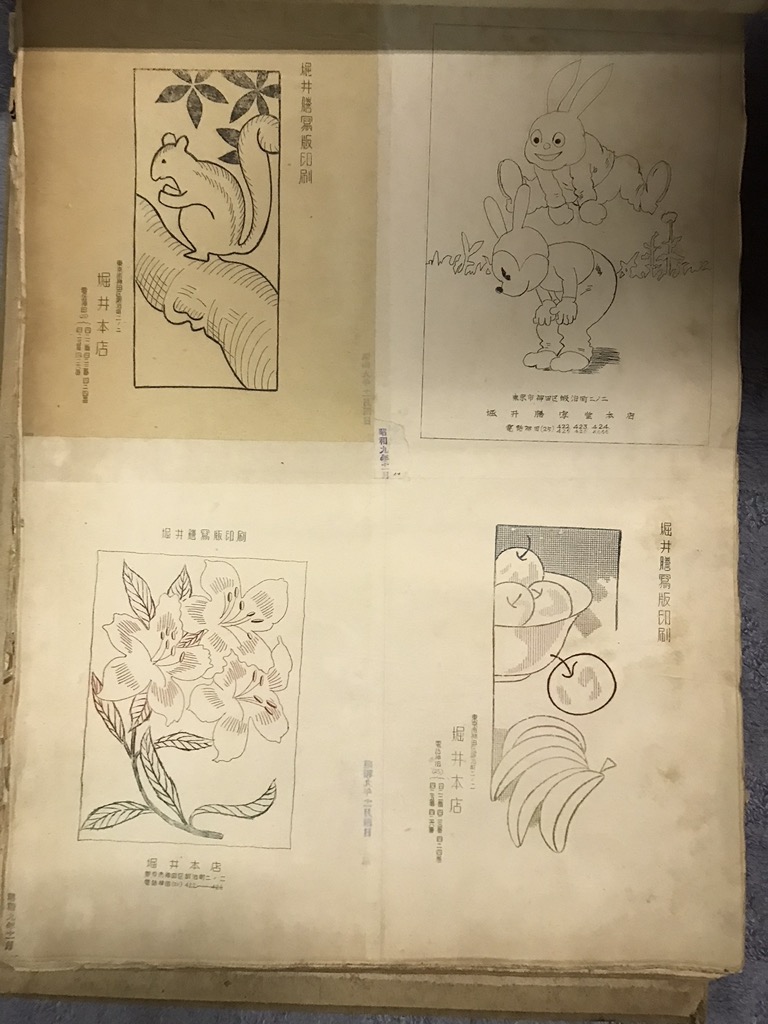

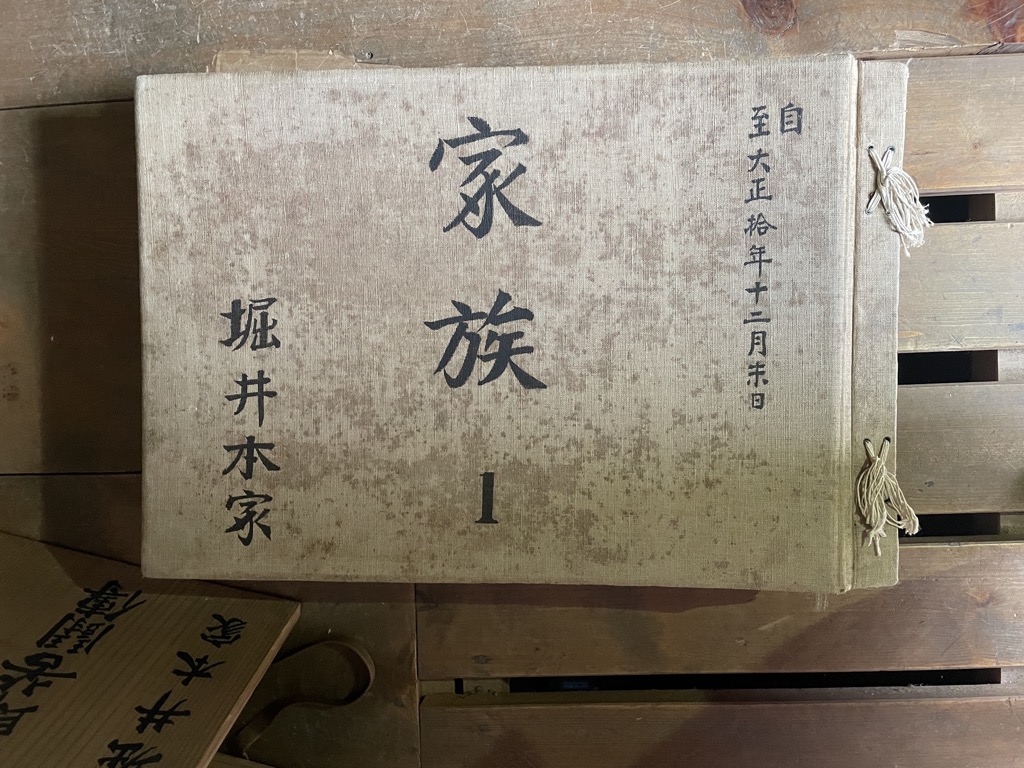

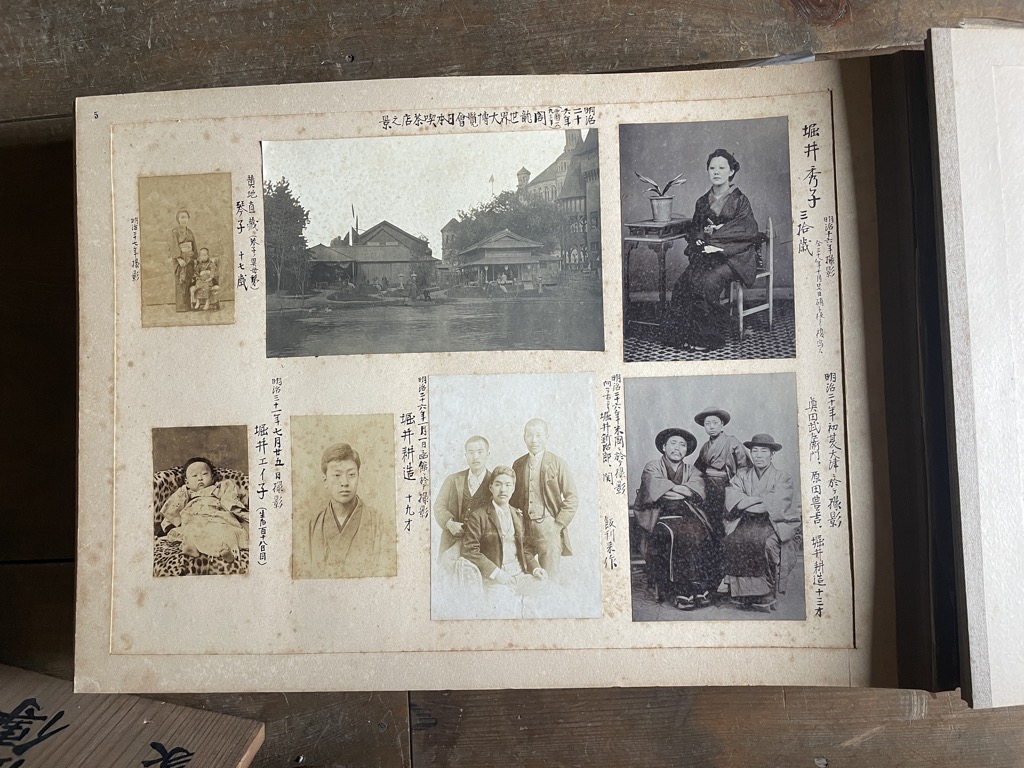

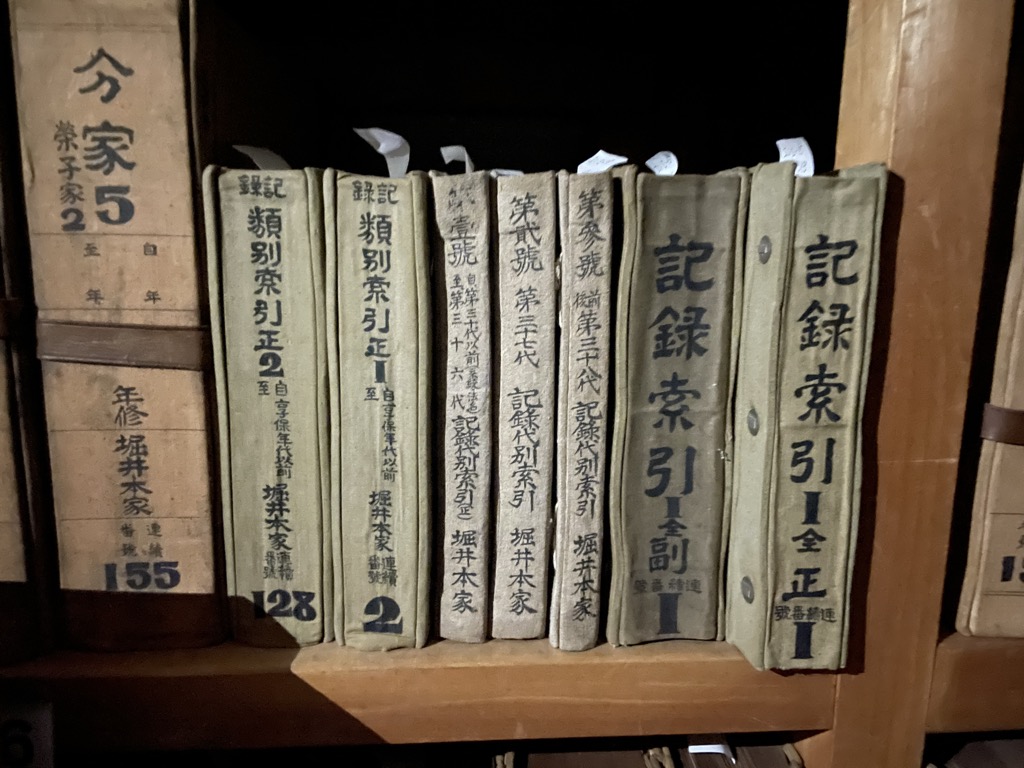

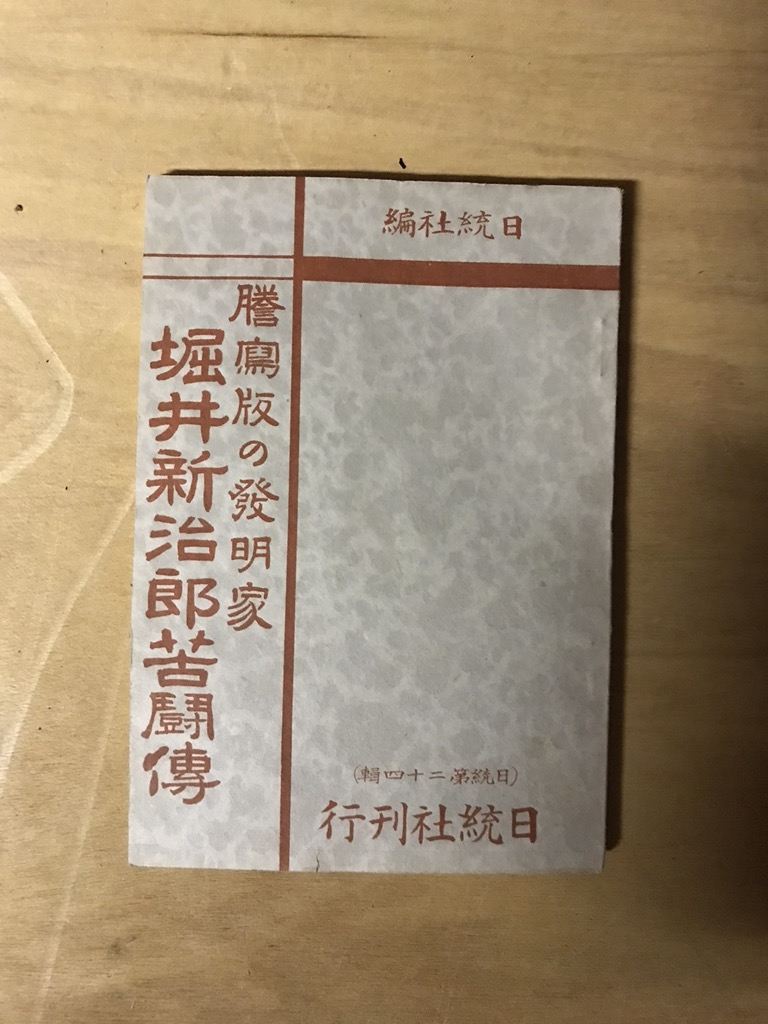

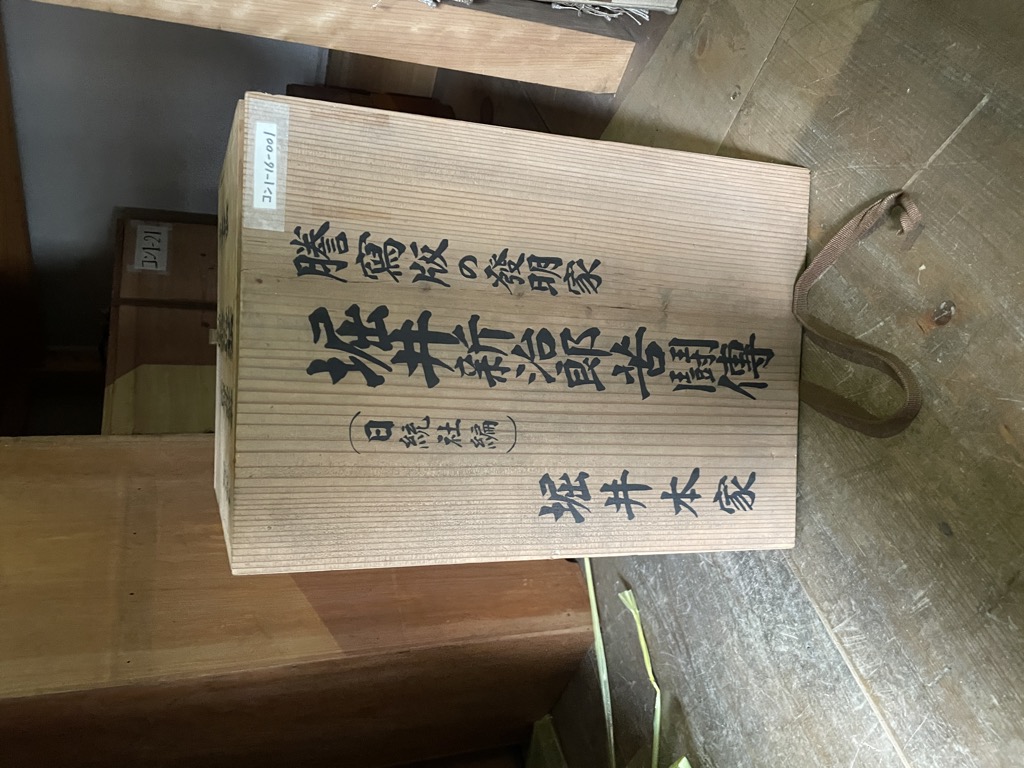

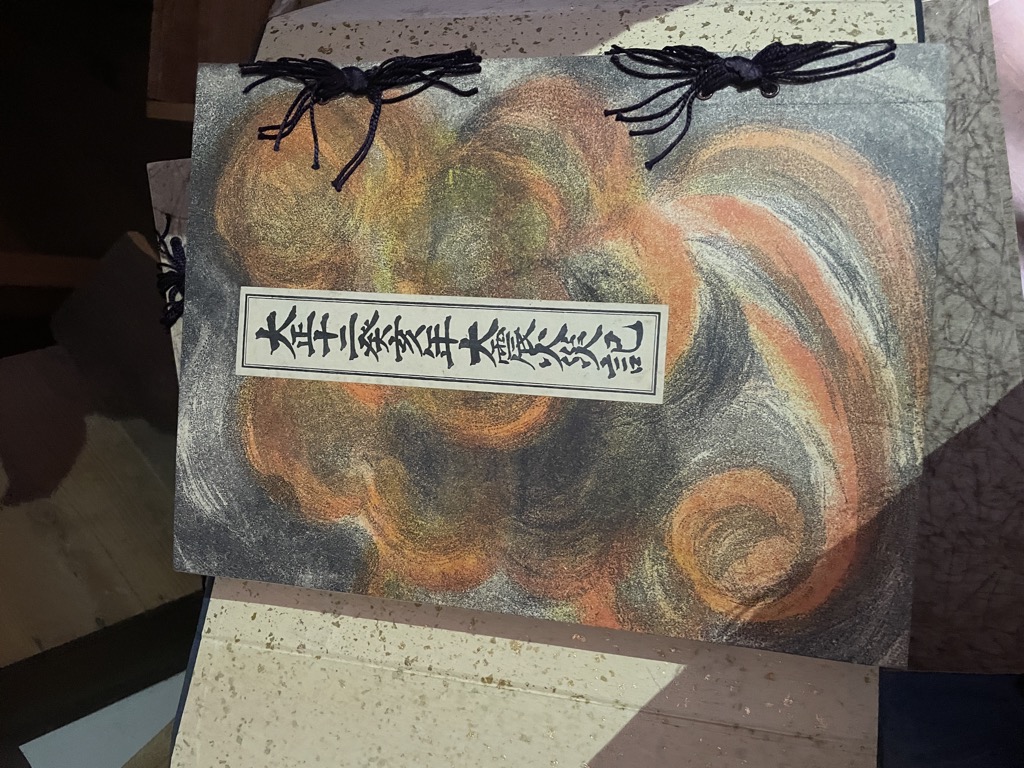

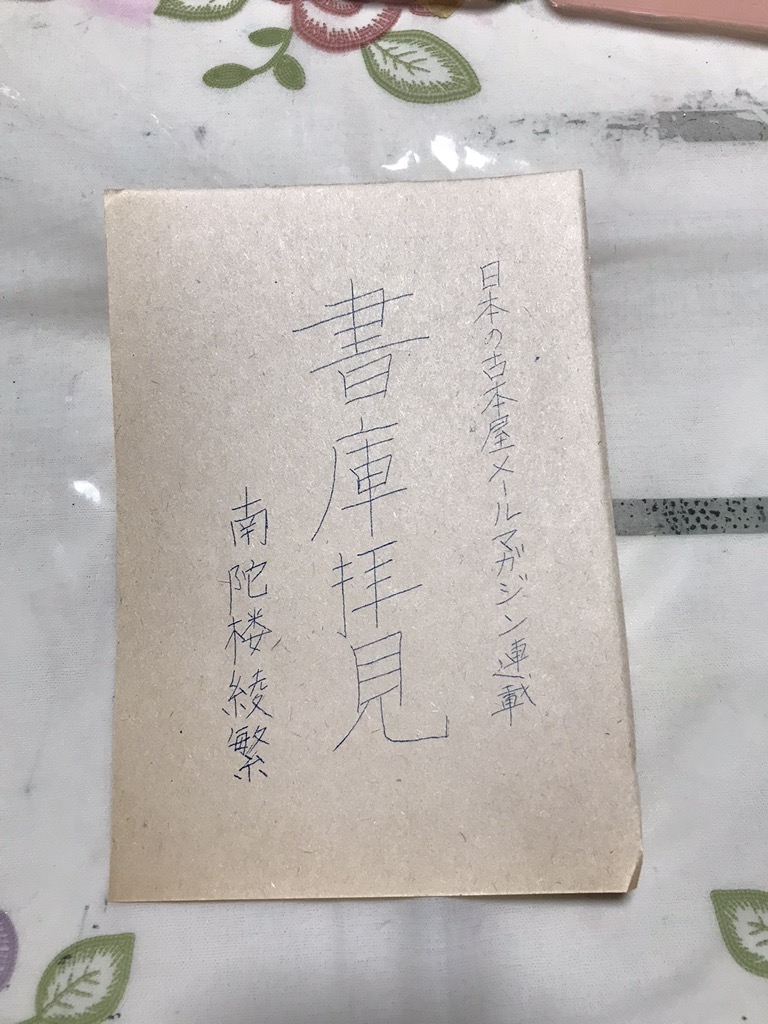

早朝に東京を出て、名古屋、米原と乗り換えて、ここに着いた。米原の手前はかなり雪が積もっていたが、トンネルを抜けると急にいい天気になった。 バスは民家の連なるくねくねと細い道を進む。旧街道らしい通りだ。その揺れに身を任せながら、自分とガリ版との縁を思い出していた。 ガリ版に魅せられてガリ版(謄写版)は、表面にロウを塗った原紙に、鉄筆で削るようにして文字や絵を書き、その上にインクを乗せて刷るものだ。版にあけた孔からインクを通して刷る「孔版印刷」の一種である。ヤスリに乗せた原紙に鉄筆で書くときにする音から「ガリ版」の名で親しまれた。 1967年生まれの私の小学生時代には、テスト用紙や連絡物などはガリ版で印刷されていた。ただ、私自身はそれを使った記憶はない。中学生の時、図書委員会の通信をつくったときは、鉄筆などは使わず、ボールペン原紙に文字を書いていた。 1977年に登場した「プリントゴッコ」は、ガリ版と同じ孔版印刷で、謄写版資器材メーカーの理想科学工業が開発したものだが、そんなことは知らず、年賀状などでよく使っていた。 20代になって、古本にハマり、戦前のコレクターが発行した「趣味誌」を集めた。それらの多くはガリ版で印刷されていた。 1997年に創刊した『季刊・本とコンピュータ』のスタッフとなってからは、デジタル文化の対極にある「メディア」のかたちに関心が向いた。第2号では「本なんか一人でも出せるぜ」という座談会を担当。ファックス通信、オンラインマガジン、電子出版の発行者とともに、ガリ版について志村章子さんに話してもらった。 志村さんは月刊『文具と事務機』編集部などを経て、ジャーナリストとして活動した人で、社会学者の田村紀雄との共編著『ガリ版文化史 手づくりメディアの物語』や『ガリ版文化を歩く 謄写版の百年』(ともに新宿書房)を出していた。 座談会では、ガリ版の器材や情報を必要とするためのつなぎ目として、「ガリ版ネットワーク」を設立し、『ガリ版ネットワーク通信』を発行していることを話していただいた。とっくに消滅していたと思っていたガリ版に、これだけ情熱を注いでいる人がいることに驚いた。 その後、ガリ版の「筆耕」(ガリ切り)として働いたことがある俳優の佐藤慶さんと、「刷り師」の経験のあるジャーナリストの鎌田慧さんの対談(第6号)を経て、第9号から「ガリ版【本コ】」というコーナーを開始した。 雑誌内雑誌的なページで、ガリ版の再評価の動きや資料館などを紹介するもので、ガリ版で制作した版下を使用した。製版の担当は、『謄写技法』というミニコミを出していた坂本秀童子さん。徳島の出羽島という離島で謄写版の工房を営んでいる坂本さんは、当時メールなどを使わなかったので、原稿や版下は宅配便でやり取りした。文字直しが発生したり、悪天候で宅配便が遅れたりすると、冷や汗をかいたが、DTPでつくる雑誌の中に、すべて手づくりで進行するページがあることが、なんだかとても面白かった。 私自身、このページの取材を通じて、ガリ版の歴史について耳学問をすることができた。「ガリ版【本コ】」は、『季刊・本とコンピュータ』第1期の終了にともない、8回で終わった。 『季刊・本とコンピュータ』1期第9号(1999年7月) 二人の堀井新治郎30分近くバスに乗って、「ガリ版伝承館」というバス停で降りると、目の前に洋館が建っていた。その後ろに和風建築の母屋がある。これが、東近江市ガリ版伝承館なのだ。入り口は母屋の方にある。 東近江市ガリ版伝承館の外観 ガリ版伝承館の入り口 「ここはガリ版を発明した堀井新治郎父子の本家でした。母屋は1908年(明治41)、洋館は1909年(明治42)に建てられています」と、田中浩さんは説明する。 田中さんは東近江市の隣町の生まれで、この館のある旧蒲生町の役場に勤めていた。現在は一般社団法人「がもう夢工房」の理事として、ガリ版伝承館の運営に関わっている。この日は、東近江市役所博物館構想推進課の竹村祥子さんも立ち会ってくれた。 東近江には、「近江商人」と称される商人の文化があった。作家の外村繁が生まれた五個荘も、近江商人が多く出たところだ。彼らは京都や大阪、江戸に進出し、その中から現在の大企業も生まれた。堀井家もその流れに連なると云えるだろう。 それにしても、「堀井新治郎父子」とはどういうこと? 堀井家はこの地方の旧家で、代官を務め、醸造業を営んだ。じつは、謄写版を発明した父子は、どちらも「新治郎」という名前なのだ。1856年(安政3)に生まれた父は、謄写版の開発後、「元紀」(最初という意味)と改名。1875年(明治8)に生まれ、のちに母が初代新治郎と結婚した堀井耕造が「第二代新治郎」を襲名した。耕造は「仁紀」(二番目という意味)を名乗った。 ここでは、初代、二代として話を進めよう。 堀井新治郎(初代)の像 初代は内務省に勤務し、二代は三井物産で働いていたが、1893年(明治26)にともに退職し、簡便な印刷機の開発に取り組んだ。 この年、初代はアメリカのシカゴ万博を視察し、エジソンが開発したミメオグラフにヒントを得た。そして、1894年(明治27)に第一号機を完成。神田鍛冶町に「謄写堂」を設立した(『ガリ版文化史』)。 謄写版は日清戦争で軍隊の通信の道具として採用されたことを機に、広い範囲で普及していった。 堀井父子は謄写堂の開発のために、滋賀の土地を売却して資金に充てた。 現在の本家は、謄写版で成功した堀井父子が、近江に土地を買って建てたものだ。苦労しただけに、故郷に錦を飾りたいという思いが強かったのではないか。 紙モノ好きの血が騒ぐこの家がガリ版伝承館となった経緯は、あとで述べることにして、館内を見ていこう。 母屋の1階には、ガリ版の歴史に関する展示室がある。そこに展示されている印刷物は、ガリ版がいかに広い範囲で使われていたかを示すものだ。 ほかにも、芝居やテレビの台本、パンフレット、チラシなどが展示されていた。 『ほりゐ』 『昭和堂月報』 『南極新聞』 母屋はそのまま洋館に続いている。そちらには器材や孔版画家の作品が展示されている。 作品の展示室 公開部分の見学を終え、いよいよ資料が収蔵されている蔵に案内していただく。 堀井家の蔵は、本家と分家合わせて8棟あった。そのうち3棟に資料が収められているそうだ。 まず、「北の蔵」と呼ばれる2階建ての蔵に入る。 北の蔵 1階で目につくのは、数々の雑誌だ。東京の堀井家にあったものがここに移されたという。図書館と同じように合本されている。『東京パック』『婦人画報』『グラヒック』『写真画報』など、ビジュアルな雑誌が多いのは、仕事の参考のためでもあったはずだ。 『東京パック』 『グラヒック』 また、別の一角には「売上帳」と題された帳簿がずらりと並ぶ。堀井家の経理を記録したものだ。しかし、これは氷山の一角で、このあと、堀井家の記録への執念に度肝を抜かれることになる。 2階に上がると、謄写版の器材が並んでいる。鉄筆やヤスリなどもさまざまな種類が揃っている。 さまざまな鉄筆 ある棚には「業務付録 解説書」と題されたアルバムが並んでいる。一冊手に取ろうとして、その大きさに驚く。製本も堅牢だ。 その下にあるのが、「堀井謄写堂印刷見本集」。同社が担当した仕事の見本が貼り込んである。めくっていると、改めて広い範囲でガリ版が使われていたのだと判る。陸軍の精神鼓吹を呼び掛けるものもあった。 業務解説書と印刷見本集 印刷見本 陸軍 また、デザインの参考にしたと思われる海外のラベルを貼り込んだものもあり、紙モノ好きの血が騒ぐ。 こういった紙モノはいくらでも見ていられるし、いろいろ発見があって楽しい。たとえば、あるチラシには明らかにミッキーマウスが描かれているし、別のスクラップブックに貼られている「Niagara」の文字は、大瀧詠一の「ナイアガラ・レーベル」のロゴにちょっと似ている。 ミッキーマウスの絵 「Niagara」のラベル すべてを記録する執念次にコンクリート蔵と呼ばれる。2階建ての蔵へ。 1階には、大量の写真が貼り込まれたアルバムが並ぶ。たとえば、「家族」と題されたアルバムには、年代順に家族の写真が貼られている。その量が尋常ではないのだ。 コンクリート蔵 アルバム「家族 1」 家族の写真 2階には、本家と分家に関する記録が年代順にまとめられた台帳が並ぶ。さらに、「記録索引」「類別索引」と称する台帳もあるのだ。 これらの台帳は、すべて同じかたち、同じ造本で、計画的にまとめられている。いかに旧家とはいえ、これだけ膨大な資料を誰が、どうやってまとめたのか? 索引の台帳 また、別の箱には『謄写版の発明家 堀井新治郎苦闘伝』という冊子が、100冊以上収められている。内容はいわゆる立志伝。日統社は企業経営者の伝記を多く出している出版社のようで、買い取りを条件とする、いまでいう企業出版だったのかもしれない。 『堀井新治郎苦闘伝』 同書を収めた箱 もうひとつの箱には、『大正十二癸亥年大震火災記』という本が何冊も入っている。 1923年(大正12)9月1日の関東大震災で、神田鍛冶町の堀井謄写堂本店は火災に遭った。本書は本店や工場、別宅などの被害の状況を克明に綴った記録で、色刷り謄写版の図版が15点収められている。ことに本店が焼け落ちる様子を描いた図版は迫力がある。 同書の内容については、北原糸子「私家版・関東震災復興誌 神奈川県農工銀行と堀井謄写堂」(『非文字資料研究センター News Letter』第49号、2023年3月)で詳細に分析されている。 『大正十二癸亥年大震火災記』 ガリ版文化の継承かつては国内外に普及し、多くの人に使われたガリ版も、他の印刷技術が発展するなかで、次第に衰退していく。 初代・元紀は1932年(昭和7)に75歳で、2代・耕造は1962年に86歳で亡くなっている。 1985年、堀井謄写堂はホリイ株式会社と改称、その2年後には謄写版の生産を終了する。 本家についても、昭和50年代には無人になっていたという。 1989年に遺族から旧蒲生町に本家が寄贈されたのを機に、建物の改修を行なった。そして、1998年に「ガリ版伝承館」が開館したのだ。蒲生町は2006年に東近江市に編入され、現在は東近江市が同館を運営している。 2005年からは年1回、企画展を開催。孔版画家の作品展などを開催している。また、堀井家の資料の整理も進めている。 蔵の見学を終えると、田中さんは道を挟んだ先にある家に案内してくれた。そこには「がりばん楽校」という看板があった。 がりばん楽校 「堀井家に関係している方の民家を提供していただいたんです。ここでは、ガリ版を体験してもらえます」と、田中さんが話す通り、器材が一式揃っている。 同行の編集者Hさんがいちどもガリ版に触ったことがないというので、体験してもらう。田中さんの指導のもと、原紙に鉄筆で文字を書き、スクリーンにインクを乗せて、印刷する。楽しそうに手を動かす。10分ほどで、この連載のタイトル文字が刷り上がった。 ガリ版体験 印刷した文字 ガリ版伝承館を訪れる客は、実際に使った経験のある世代が中心だが、ジブリ映画の『コクリコ坂から』でガリ版のシーンが描かれた影響もあり、若い世代も増えているという。「今日も静岡から若い人がいらっしゃいます」と、田中さん。 また、アートの技法として、ガリ版に注目する美術家も多い。ガリ版にはまだ多くの可能性があるのだ。 2008年、前年に活動を終了したガリ版ネットワークを受け継ぐかたちで「新ガリ版ネットワーク」が発足し、ガリ版伝承館に拠点を置いた。田中さんはその事務局長も務める。ガリ版伝承館が、文字通りの「伝承」の中心になったわけだ。 最後に見せてもらったのは、志村章子さんの資料だ。ガリ版文化の発掘を続けながら、ガリ版ネットワークを運営してきた志村さんは、2022年、82歳で亡くなる。志村さんの資料は、ご本人より、没後は遺族より新ガリ版ネットワークに寄贈された。その数は1万点近くになるという。整理を終えた後、ガリ版伝承館を含む関係機関に寄贈を呼びかける予定だという。 同館が所蔵するガリ版に関する資料は、印刷や美術の歴史を知るための重要資料だ。また、堀井家の詳細かつ膨大な資料は、江戸時代から明治・大正・昭和にいたる「家」の記録として、さまざまなかたちで活用できるのではという予感がする。 いちどは終わったはずの印刷技術と「家」を、資料によって未来に受け継ぐ。小さな資料館だが、ガリ版伝承館は大きな使命を担っているのだ。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |