あきた文学資料館 『種蒔く人』に導かれて 【書庫拝見23】南陀楼綾繁 |

|

昨年11月のある晩、秋田から東京に向かう新幹線の中で、一冊の本を読んでいた。

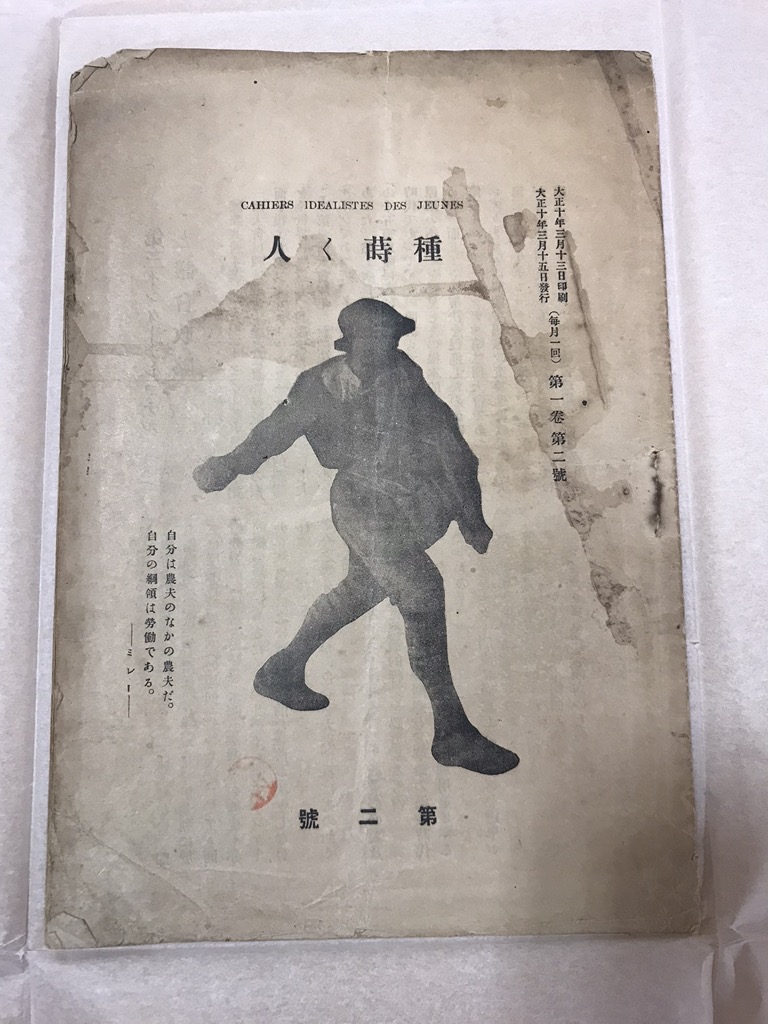

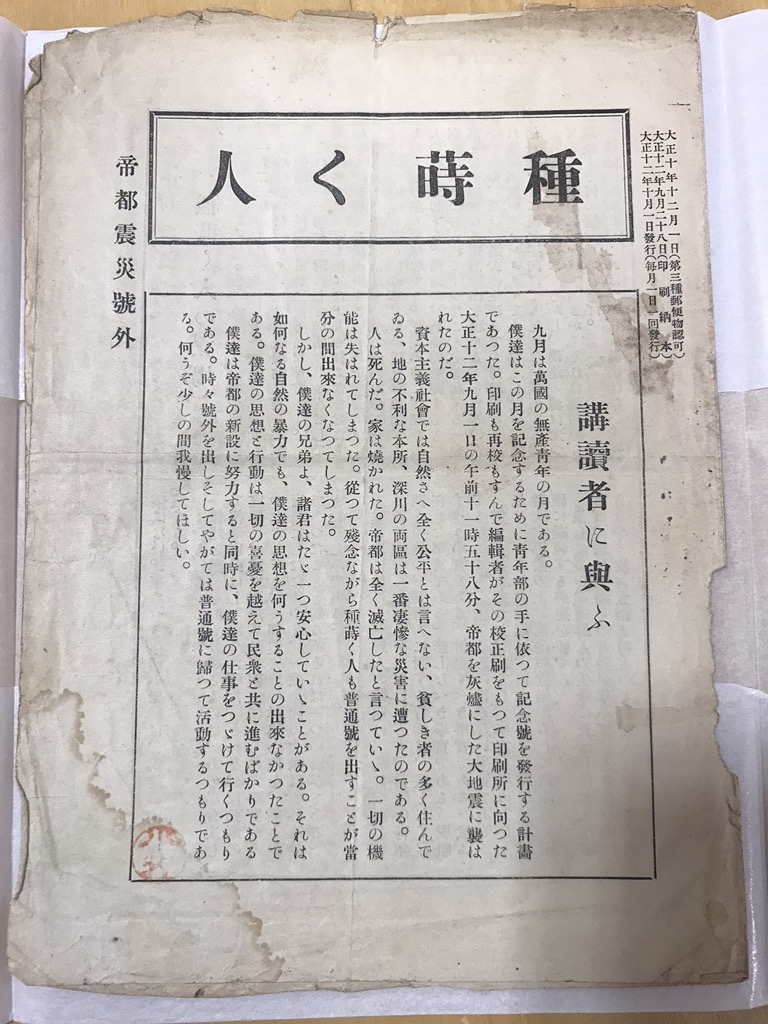

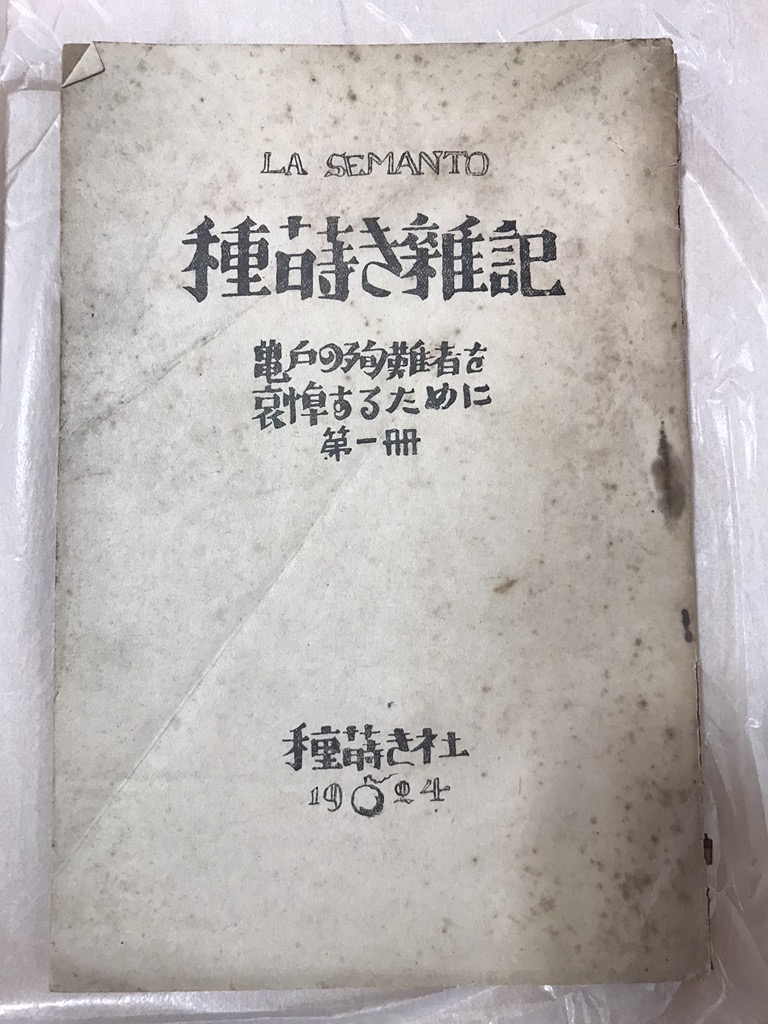

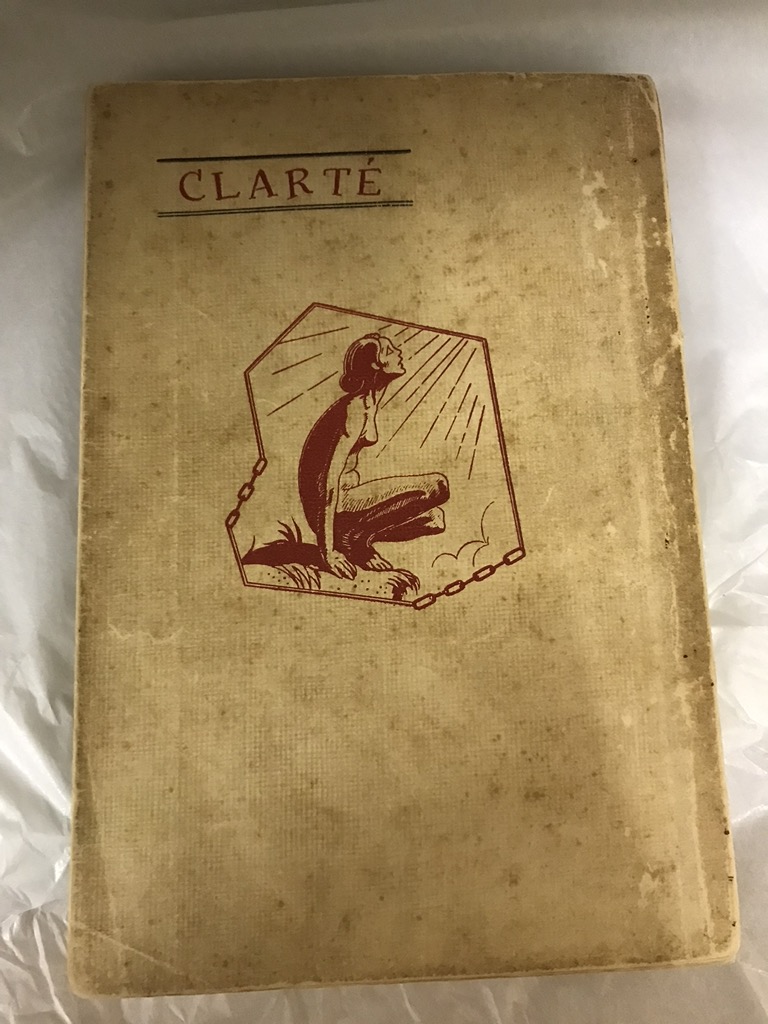

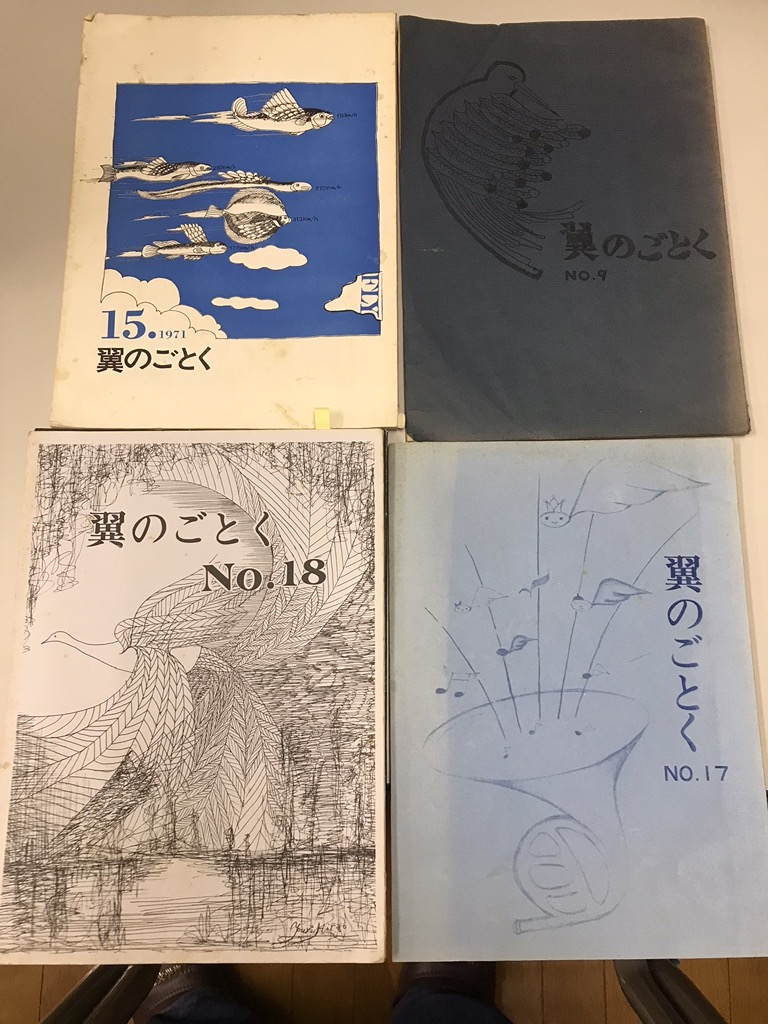

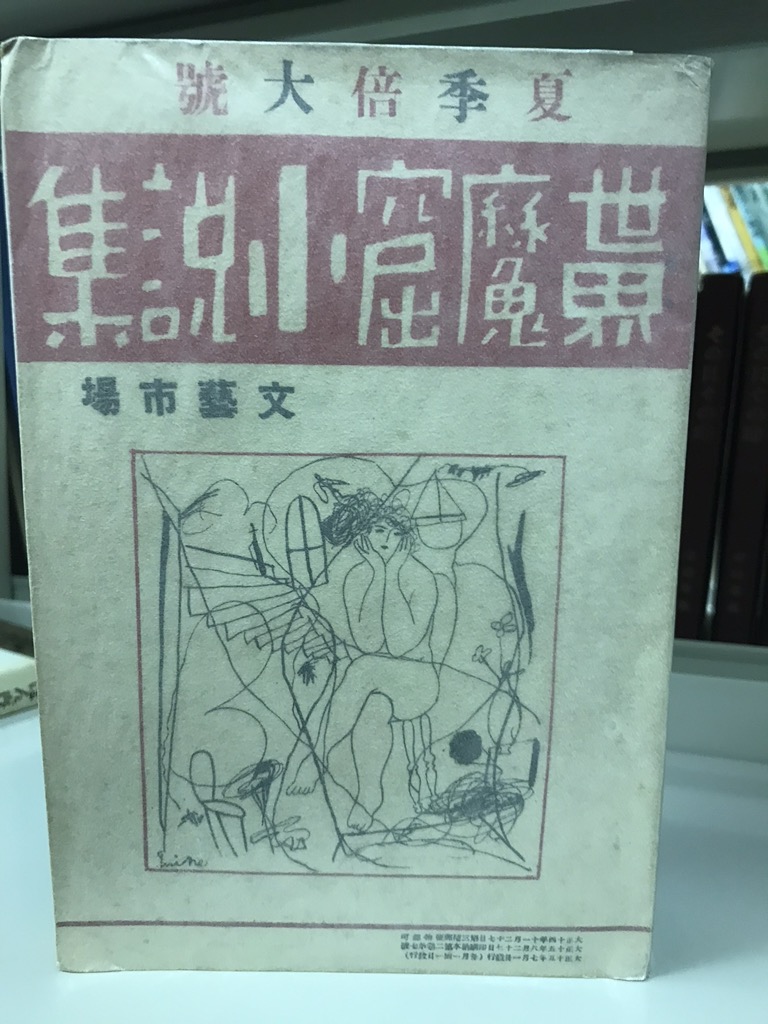

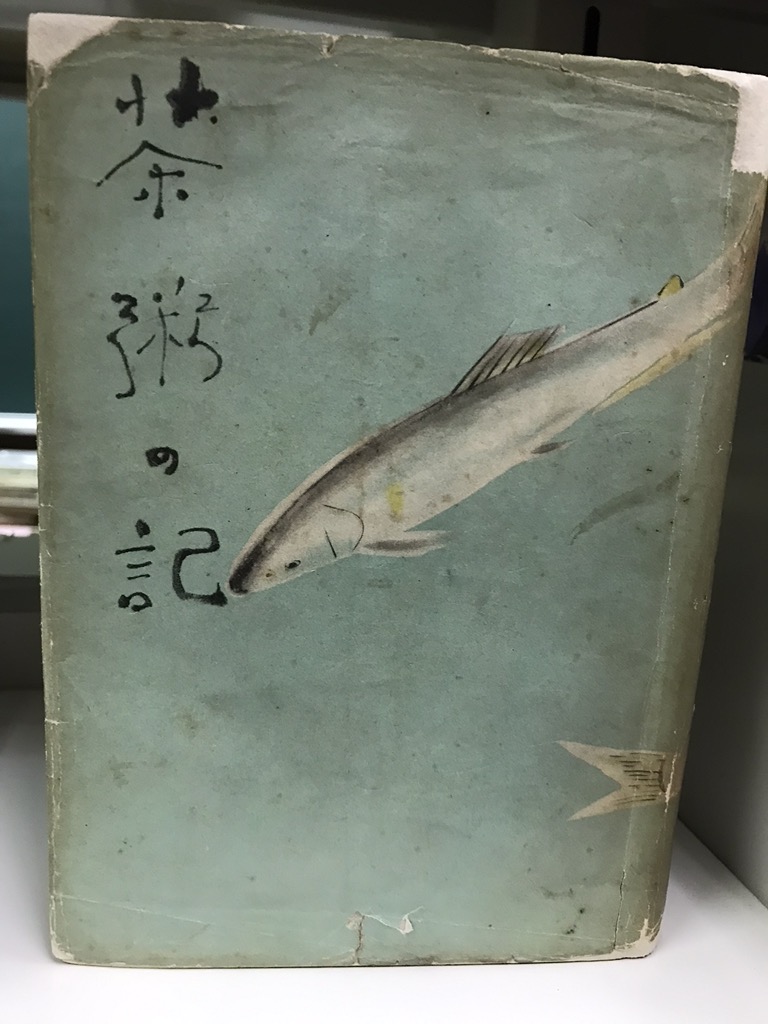

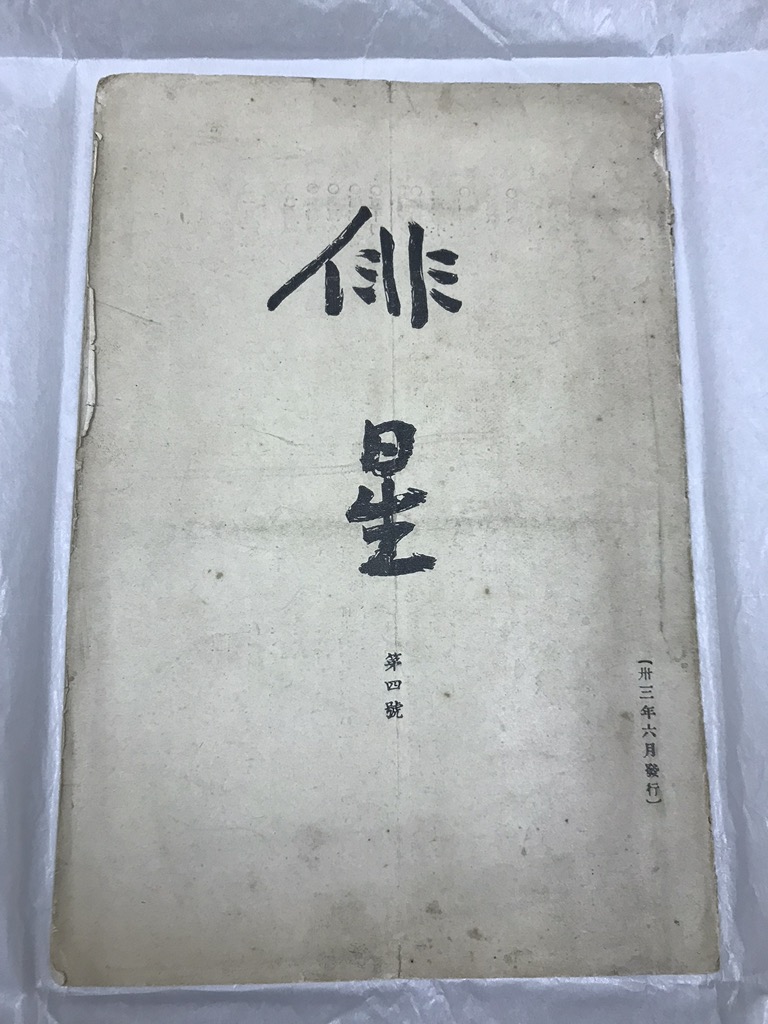

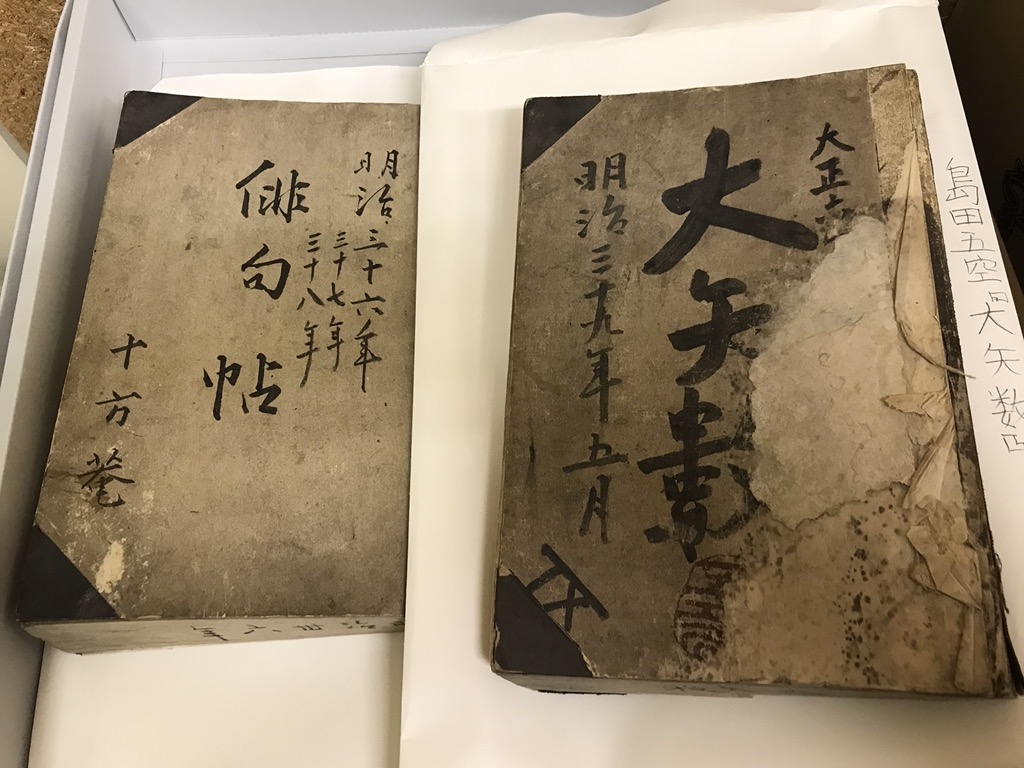

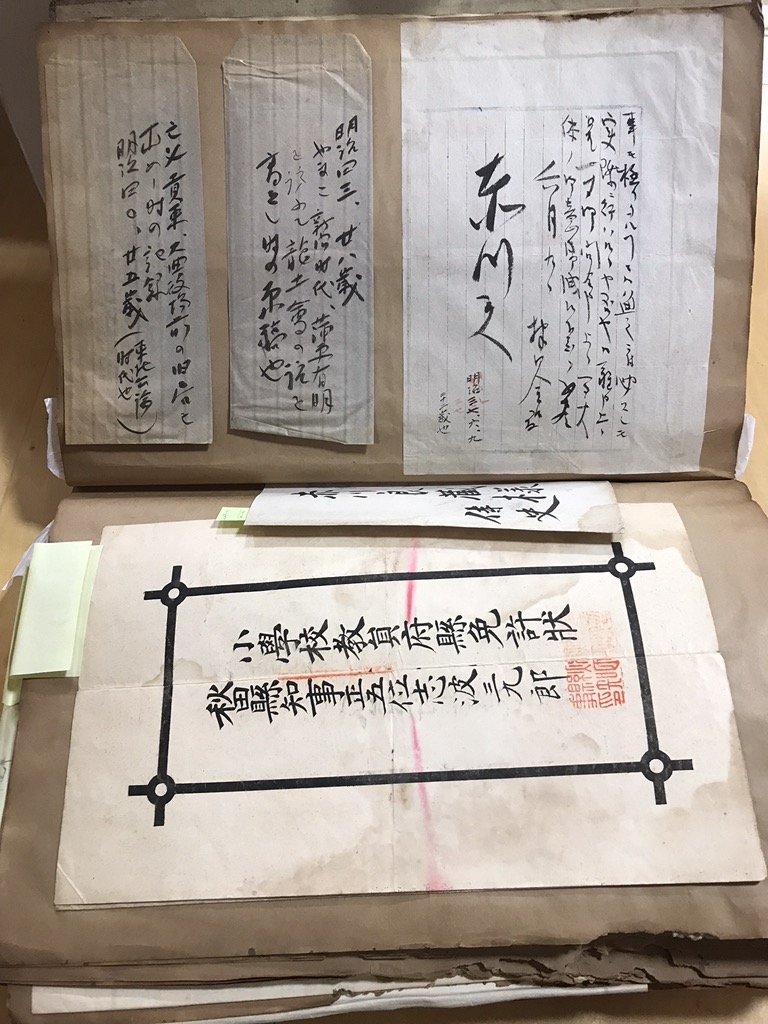

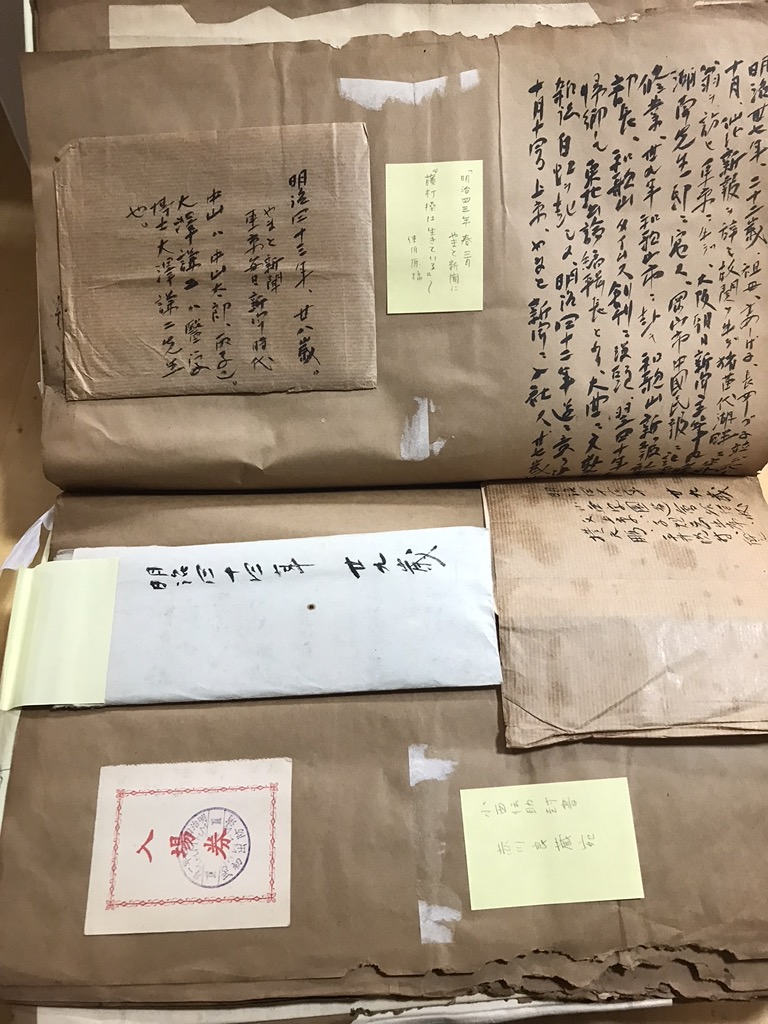

秋田新幹線は在来線と同じ線路を走るため、新幹線と思えないほどスピードが遅い。また、単線なので通過待ちもある。さらにこの日は、鹿かなにかの動物と接触したせいで30分以上遅れが生じた。 しかし、長い乗車時間が気にならないほど、私は『種蒔く人 小牧近江の青春』(筑摩書房)を熱中し、東京に着くまでには読み終えていた。 一冊の本に呼ばれるこの本を買ったのは、秋田市にある〈板澤書房〉だ。 2011年に初開催された一箱古本市に参加して以来、秋田市を訪れるたびに、この店を覗いている。奥に長い店には、秋田の郷土資料や文学に関する本がずらりと並ぶ。 秋田市では昨年7月に水害があった。板澤さんも店は無事だったが、倉庫の本にかなりの被害が出たそうだ。 棚を眺めていて、すっと手が伸びたのが、『種蒔く人 小牧近江の青春』だった。1995年に出た本で、著者は北条常久。聖霊女子短期大学教授とある。秋田の短大だろうか? 大正期に出た雑誌『種蒔く人』が秋田に関係していることは、かろうじて知っていたが、小牧近江が何者なのかはその時点ではまったく判らなかった。ただ、いまこの本を読むべきだという直感が働いた。 板澤書房のあと、雨の中を歩き、〈あきた文学資料館〉に行った。元は学校だった建物のようだ。 あきた文学資料館 1階の展示室では、「生誕120年 伊藤永之介」展が開催中だった。『警察日記』で知られる秋田出身の農民文学者の生涯をたどるもので、ガラスケースに著書や原稿、書簡が展示されている。 伊藤永之介展 その中で『種蒔く人』という言葉が目に飛び込んできた。 伊藤は若い頃、銀行勤めをしながら文学書を乱読した。1921年(大正10)、彼は〈石川書店〉で『種蒔く人』を手にしたという。 「パンフレットというよりはリーフレットというに近い、薄い『種蒔く人』の、表紙に刷り出された銅板のミレーの種蒔く人の絵は、いまだに私の眼底に残っている」(「一時は乱読も良し」『文学入門』信友社、「生誕120年 伊藤永之介」パンフレットより引用) この〈石川書店〉は、伊藤が勤めた日本銀行秋田支店の隣にあり、現在も同じ場所に建つホテル内で営業している。 展示を見てから、『あきた文学資料館だより』のバックナンバーを眺めていると、同館では2022年に創刊100年を記念した「種蒔く人びと 新しい光(クラルテ)を秋田から」展を開催している。北条常久さんは、名誉館長であるという。例の本の著者じゃないか! なにか、『種蒔く人』に呼ばれているような気がした。 秋田の三人がつくった雑誌以下、『種蒔く人 小牧近江の青春』、秋田県高等学校教育委員会国語部会編『秋田ふるさとの文学』(無明舎出版)などをもとに、『種蒔く人』のアウトラインをまとめておく。 小牧近江は、1894年(明治27)、南秋田郡土崎港町で生まれる。本名は近江谷駉(こまき)。土崎小学校の同級生に、のちにともに『種蒔く人』を創刊する金子洋文と今野(いまの)賢三がいた。 父の近江谷栄次は事業家で政治家でもあった。小牧は、国会議員に当選した父とともに東京に出て、暁星中学に進学。その後、16歳で父とともにパリに留学。父の帰国後、働きながら一人でパリで暮らす。 小牧は第一次世界大戦下のフランスで、反戦平和の運動に出会い、ロマン・ロランらの思想に影響を受ける。そして、アンリ・バルビュスが中心となった反戦・反ファシズムの「クラルテ」(光)運動に参加する。 帰国した小牧は、外務省に入省し、日本でクラルテ運動を広げようとする。そこに、金子洋文から連絡がある。金子は雑誌『白樺』の愛読者だった。二人は雑誌を出すことを決める。 ここに同級生の今野賢三が加わる。土崎で活動弁士をしながら小説を書いていた今野が土崎港の印刷所を紹介し、1921年2月、『種蒔く人』創刊号が発行される。これを「土崎版」と呼ぶ。わずか18ページだが、日本のプロレタリア運動の源流と評価されている。 土崎版が資金不足で3号で休刊した半年後、『種蒔く人』東京版が創刊される。小牧が敬愛するアンリ・バルビュスをはじめ、秋田雨雀、有島武郎、長谷川如是閑、石川三四郎、宮島資夫、小川未明、山川菊栄らが執筆。画家の柳瀬正夢が表紙に爆弾のシンボルマークを描いた。 東京版は4回の発禁を受けながら、1923年(大正12)8月まで発行されたが、関東大震災によって廃刊となった。そこで彼らの運動が終わらなかったことは、後で見る。 『種蒔く人』をめぐる資料12月9日、ふたたび、あきた文学資料館を訪れる。顧問の京極雅幸さんと学芸主事の伊藤英子さんが出迎えてくれる。 同館は、秋田ゆかりの作家の資料を収集、保存、公開するとともに、文学活動の拠点とする目的で、2006年4月に開館した。それまで郷土資料は、県立図書館と県立博物館が収集していたが、文学に関する資料を収集する機関が必要だと、研究者の提言を受け入れたものだ。 同館の建物は高校の校舎だったもので、2階にある保管庫も3つの教室を使っている。開館から18年近くが経ち、現在では約9万点を所蔵する。一部は県立図書館に保管されている。 書籍の棚 保管庫には書籍、雑誌、書簡、原稿、写真など、さまざまな資料がある。ジャンル別に分類されているものと、寄贈者ごとにまとまっているものがある。 それらの膨大な資料から、京極さんと伊藤さんが次々に選んで見せてくれる。めちゃくちゃ面白いのだが、とてもメモを取り切れない。 まず、『種蒔く人』関係から。 土崎版は第2号と第3号が所蔵されている。 『種蒔く人』土崎版 第2号 また、「帝都震災號外」は関東大震災の翌月に発行された。その「同人消息」には、同人がどのように震災に遭遇したかが、生々しく綴られている。 そして、翌年1月には『種蒔き雑記』を発行。表紙には「亀戸の殉難者を追悼するために」とある。「亀戸」はもちろん亀戸事件のことだ。 金子洋文が書いた「平沢君の靴」にあるように、社会主義者の平沢計七ら10名が亀戸警察署に捕らえられ、虐殺されたのだ。 『種蒔く人』帝都震災號外 『種蒔き雑記』 小牧近江については、遺族から書簡などの資料が寄託されていたが、2022年の展示を機に寄贈されている。その中には、秋田県生まれの小林多喜二から小牧に充てた葉書もある。 小牧が影響を受けたアンリ・バルビュス『クラルテ』もある。そこには「つねにわが心を鞭打つ本である」という書き込みがあるという。 『クラルテ』 さらに小牧(近江谷)一族による家族雑誌が4種類ある。1961年に創刊された『翼のごとく』は、1978年に小牧が亡くなったあとも発行された。 『翼のごとく』 金子洋文、今野賢三の著作が並ぶ棚もある。今野の棚には、梅原北明が発行した『文藝市場』の「世界魔窟小説集」号もあった。こんな雑誌にも寄稿していたのだ。 『文藝市場』 俳誌からスクラップブックまで当然だが、『種蒔く人』以外にも、秋田出身の作家は多い。保管庫には石川達三、小杉天外、後藤宙外らの著作や研究書が並ぶ。『新青年』で探偵小説を書いた渡辺温の資料もある。秋田出身だとは知らなかった。 坂口安吾の恋人としても知られる矢田津世子は、五城目町の出身。同館には『茶粥の記』などの著作や執筆メモなどを所蔵する。なお、五城目には「矢田津世子文学記念室」もあるという。 矢田津世子『茶粥の記』 「秋田県には俳句の雑誌が多いんです」と、京極さんが話す通り、石井露月、島田五空らの俳人が多く出ている。 露月、五空らが1900年(明治33)に創刊した『俳星』は、正岡子規が命名し、題字も書いた。2014年に休刊するまで、1140号続いた。同館に所蔵されている最も古い同誌は第4号。創刊号から3号までは幻とされたが、近年、能代市立能代図書館で発見され、ネットで公開された。 また、島田五空の俳句帖も所蔵されている。 『俳星』第4号 島田五空の俳句帖 驚いたのは、プロレタリア文学研究者で、織田作之助、開高健らの書誌を編んだことでも知られる浦西和彦の旧蔵資料があったことだ。浦西さんは関西大学の教授だった人で、大阪出身だ。聞けば、県内研究者と学会での付き合いがあったことから、生前に受け入れたのだという。 伊藤永之介らプロレタリア文学者の著作や雑誌類など、貴重な資料が多い。なかでも、土方与志らが設立した「新築地劇団」関連の資料が充実しているという。「浦西さんが書誌に利用した資料を見たい」と、訪れる研究者もいるそうだ。 今回の取材で私がいちばん興奮したのが、赤川菊村の資料だ。菊村は1883年(明治16)、仙北郡藤木村(現・大仙市)に生まれ、教員を経て新聞社に勤務。生涯に新聞社14社と雑誌社3社で働いたという。 東京毎日新聞の記者だった1912年(大正元)、乃木希典夫妻の自殺をスクープし、号外を出したと云われる(文学館の調査ではスクープの事実は確認できない)。文化史家としての面もある。 同館には、菊村が残したスクラップブックが数十冊残されている。その何冊かを見せてもらったが、会った人物の名刺、入場券、チラシ、書簡など、さまざまな紙類が貼り付けられていて、見ていて飽きない。 2022年、同館では「scrappbooker 赤川菊村」という展示が開催された。そこでは、次のようにある。 「菊村は捨てない人である。収集した厖大な紙片を、整理し保存する。その過程を経て、紙片は資料となる。それを具体化するツールとして菊村はスクラップブックを選んだ。菊村は希代の「scrappbooker(スクラップブッカー)」であった」 私はこれまで、多くのコレクターの手になるスクラップブック(貼込帖)を見てきたが、菊村のそれは分量も内容も素晴らしく、じっくり見ていけば多くの発見があるはずだ。 京極さんによれば、菊村は俳人・石井露月の全集の刊行を意図し、露月の日記を別々の新聞や俳誌に掲載した。活字になったものをスクラップブックに貼り、「全集刊行の前駆」としたのだという。ずいぶん遠回りなことをやっているようだが、本人なりの計算があったのか。ただ、結果として露月の全集は実現しなかった。 ここに来るまでは名前すら聞いたことがなかった赤川菊村について、知りたくてたまらなくなった。 赤川菊村のスクラップブック1 なお、同館の資料は、「秋田県立図書館デジタルアーカイブ」のあきた文学資料館のページから検索することができる。 秋田の文学の拠点としてあきた文学資料館では、開館以来、年に3回の展示を開催して、収蔵資料を紹介している。 たとえば、2012年度の「秋田の出版人」は、角館出身で新潮社を興した佐藤義亮、秋田市出身で『中央公論』の編集長を務めた滝田樗陰、竹久夢二らの本を出した龍星閣を興した小坂出身の澤田伊四郎らを特集している。その中に、1970年代に『面白半分』を発行していた佐藤嘉尚が入っているのに目配りの良さを感じる。 「予算がないので図録は出せません。その代わりに、展示パネルをもとにしたパンフレットを作成して、希望者にお渡ししています」と、京極さんは云う。 このパンフレットはプリンターで出した簡易的な冊子だが、出版物として扱われないのがもったいないほどよく出来ている。いつか、これらのパンフレットを合本して、出版してほしいほどだ。 私も観た伊藤永之介展では、『農村と文学』『新しい湖』の2冊を作成。前者は伊藤のスクラップブックから、本人が意図した書籍の再現を試みたもの。後者は中断した雑誌連載に、生原稿から起こした回を追加したもの。どちらも、今回初めてまとまった「本」だ。 学芸主事の伊藤英子さんは、高校の教員を経て、7年前から同館に勤務している。作家の自筆原稿に触れる際には、緊張するという。 「一回の展示を開くまでには、資料を読み込んで正確な情報を得るようにします。時間はかかりますが、判らなかったことを突き止めたときには達成感がありますね」と、伊藤さんは笑う。 同館には、有名、無名にかかわらず、秋田の文学に関わった人物の資料が豊富にある。これを活用する研究者がもっと増えてほしいと、京極さんと伊藤さんは期待している。 翌日、もういちど同館を訪れると、名誉館長の北条常久さんが待っていてくれた。 北条さんは1939年(昭和14)生まれ。早くから両親と別れ、福島県で育つ。東北大学文学部卒業後、秋田の聖霊中学・高校に赴任。その後、東北大の修士課程を経て、聖霊短大に赴任した。同校が土崎にあった縁で、『種蒔く人』の資料を読みはじめたのが、研究のきっかけだという。 生前の小牧近江や金子洋文と何度も会い、酒を飲んだ。「小牧さんは温厚で学問好きな人でした」と、北条さんは振り返る。 北条さんは、あきた文学資料館の設立の中心人物でもある。同館ができたことで、小牧近江の資料が寄託され、のちに寄贈された。 次回見るように、土崎図書館には、金子洋文と今野賢三の資料が所蔵されている。また、県立図書館にも関連資料がある。『種蒔く人』を研究するための資料が、秋田には揃っているのだ。 2022年には、『種蒔く人』創刊100周年を記念して、「種蒔く人」顕彰会編『『種蒔く人』の射程 一〇〇年の時空を超えて』(秋田魁新報社)が刊行された。 顕彰会の会長である北条さんは、序文で、『種蒔く人』の研究の幅が広がり、テーマも多岐にわたるようになったと、感慨深そうに書く。 「秋田は人間関係が濃密で、『人の塊り』みたいなところなんです」と、北条さんはおっしゃった。次の取材では、私自身、そのことを体感することになる。(この項つづく) 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |