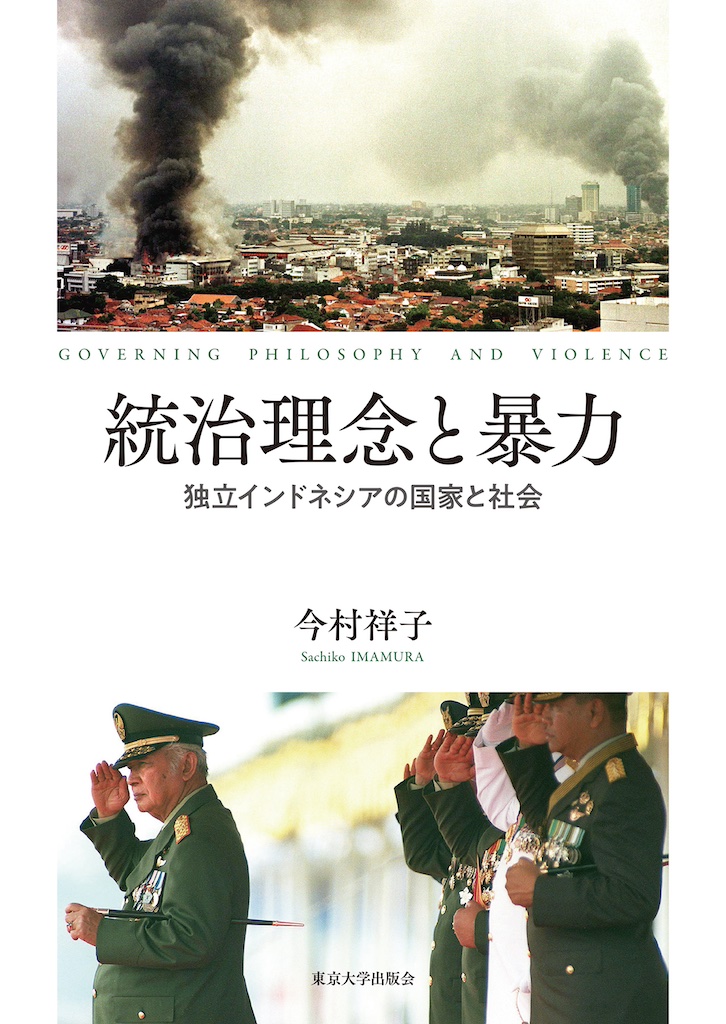

『統治理念と暴力——独立インドネシアの国家と社会』【大学出版へのいざない16】今村祥子(京都大学東南アジア地域研究研究所 連携講師) |

|

インドネシアは今年、5年に一度の総選挙と大統領選挙を迎えた。32年にわたり独裁的統治をしいた第二代大統領スハルトが退陣してすでに四半世紀が過ぎ、直接選挙により指導者が交代する仕組みはこの国に定着している。民主主義への国民の支持は高い。

だが他方で、国家権力から個々の市民を守ろうとする自由主義の思想が同様に広く支持されているとは言い難い。強い指導者の下で国全体の利益を優先しようとする主張が、無視しえない支持を集めている。今回の大統領選挙で(国家機関の中立性が疑われる選挙だったとはいえ)、頭一つ抜けた戦いを展開したスハルトの元娘婿、プラボウォ・スビアントは、まさに反リベラリズムを掲げて政党を設立し支持を広げた人物であり、その思想にはスハルト体制との連続性が見られる。 民主化後のインドネシアで、かつての独裁者に似た反リベラリズムを掲げる候補者が高い支持を得る現象を、どう捉えればいいのだろうか。プラボウォの選挙戦術の巧みさだけで説明できるだろうか。それとも、より根深い要因に目を向けるべきなのか。 本書は、いま一度スハルト体制の統治とその壊れ方に着目し、現在に残されたスハルトの遺産を考察するものである。スハルトの支配を理解する上で本書が軸とするのは、第一に、国家と社会の調和的一体性を強調する国家原則(「パンチャシラ」)、第二に、国家による無法の暴力、とりわけ民衆の暴力性を敢えて利用した暴力のあり方だ。一見異質に見える二つの要素が、実は深く結びつき、スハルト体制の統治の特質をなしていたとするのが本書の主張である。 オランダとの独立戦争でゲリラ戦を戦い、独立後は地方軍閥を相手に対ゲリラ戦を戦った国軍にとって、一般民衆を戦闘に動員することは自然なことだった。だからこそ、民衆の暴力性という強力な武器が、魅力的なイデオロギーによって動員されたときの脅威も強く認識されていた。 パンチャシラはもともと、多様なインドネシアの人々を一つの国民にまとめるために初代大統領スカルノが編み出した包摂の原則だったが、スハルトの下では、あらゆるイデオロギーを拒絶する排除の原則へと変質した。共産主義もリベラリズムも、国家と社会の対立を前提としており、両者の調和というインドネシアの伝統的価値とパンチャシラに反するとされ、禁じられたのである。あらゆる政党はパンチャシラを唯一の原則とすることを強いられ、民衆を引き付ける術を失った。 こうして、反イデオロギーのイデオロギーともいえるパンチャシラは、イデオロギーによって動員されうる民衆の暴力性という、武器とも脅威ともなりうる道具を政党から引き離し、政府が自在に利用する余地を生み出した。この意味において、調和を尊ぶパンチャシラと、民衆の暴力性を利用する統治手法とは結びついてい このような手法が、具体的にどのような形で表れたか。本書は4つの事例で検討している。第一に、スハルト体制成立の契機となった「9・30事件」後に発生した、「共産主義者」への大虐殺(1965年~1966年頃)、第二に、スハルトのパンチャシラ政策を批判するイスラーム勢力を弾圧する口実として、ムスリム住民のデモ隊を「暴徒」に仕立て無差別発砲したタンジュンプリオク事件(1984年)、第三に、スハルト体制を支える汚れ仕事を担ってきたゴロツキらが、犯罪掃討作戦を装って超法規的に殺害された「謎の銃殺」事件(1983年~1984年頃)、第四に、体制崩壊の直前に発生した1998年5月暴動である 紙幅の関係上、スハルト体制崩壊の引き金を引き、かつ今の大統領選挙とも直接関わる5月暴動を取り上げよう。5月暴動は、スハルト体制に対する民衆の怒りの爆発であったと同時に、扇動によって市民の暴力を引き出した上で放火により虐殺するという、極めて残虐な国家の暴力でもあった。言い換えれば、扇動によって民衆の暴力を引き出すことがいかに容易か、それを証明しながらスハルト体制は倒れた。本書は終章において、独裁体制のこのような両義的な壊れ方が、民主化後のインドネシアにいかなる遺産を残したかを考察している。例えば、5月暴動での煽動、放火、華人女性へのレイプについて、これまで誰ひとりとして責任を問われていない。そればかりか、暴動への関与が強く疑われるプラボウォ・スビアントは驚異的な復権を果たし、いまや新たな大統領になろうとしている。 民主化後のインドネシアが辿った四半世紀の軌跡は、本書とはまた別の研究を要する大きな、かつ切実なテーマである。だが、民主化後のインドネシアで、なぜ非自由主義的な主張がなお力を持つのか、なぜ国家と社会の対峙を前提として国家権力を法により縛るという理念が、容易に脇へ追いやられるのか。これらの問題を考える上で、スハルト体制の構想した国家・社会関係の遺産は無視することができない。 本書を書くにあたり、いくつもの幸運に助けられた。「謎の銃殺」事件で標的となりながら、逃亡を続けて生き残ったゴロツキ組織のボスにインタビューできたこともその一つである。たまたま助言を求めた犯罪学の専門家に、「生き残った被害者を一人知っている」と紹介されたのがきっかけだった。実はその犯罪学者が、ボスの逃亡中に残された家族の生活を世話していたこと、彼の紹介だったからこそボスは私に会ってくれたことを、後で知った。 このボスのような被害者が、過去の人権侵害について責任追及の声を上げられる空間がインドネシアに残るのか否か。インドネシアの民主主義は、今まさに重大な岐路にある。  書名:『統治理念と暴力――独立インドネシアの国家と社会』 著者名:今村祥子 出版社名:東京大学出版会 判型/製本形式/ページ数:A5判/上製/324頁 税込価格:8,140円 ISBNコード:978-4-13-036288-7 Cコード:C3031 好評発売中! https://www.utp.or.jp/book/b10042450.html |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |