2月29日。朝、東京から新幹線に乗り、名古屋で在来線に乗り換えて、松阪駅に着いた。

大学3年生のとき、民俗学研究会の調査で三重県と和歌山県の県境にある集落に何度か滞在した。その際、名松線の乗り換えで松阪は通っているが、町なかを歩いた記憶はあまりない。一度だけ、ひとりで松阪の商人宿みたいなところに泊まったことがあるが、10時過ぎると玄関を閉められて外に出ることはできなかった。それから、もう35年が経つ。

松阪駅では山﨑範子さんが出迎えてくれる。『地域雑誌 谷中・根津・千駄木』を発行した谷根千工房のメンバーだが、昨年この地に移住した。いまは松坂城の近くに並ぶ〈御城番屋敷〉という重要文化財の武家屋敷の一区画にお住まいで、私も泊めてもらう。ここを拠点に、松阪の3つの資料館の書庫を取材するのだ。

荷物を置かせてもらって、松阪駅から近鉄で伊勢中川駅へ。ロータリーで待っていると、

車が迎えに来てくれる。これから行く松浦武四郎記念館の山本命館長だ。1976年生まれで

私より歳下だが、風格がある。

電車の中で、山本さんの『幕末の探検家 松浦武四郎入門』(月兎舎)を読みながら来たと話すと、「この記念館で働くまで、武四郎のことはほとんど知らなかったんです」という、

意外な答えが返ってきた。

大阪府に生まれた山本さんは、奈良大学を経て三重大学の大学院で、歴史学を研究。

2001年に院を中退して記念館の学芸員となった。

「来館者に武四郎のことを説明できるように、自分なりに調べるうちに、日本の歴史の中でも稀有な人物だということが判ってきました。そのすごさを伝えたいと思うようになりました」と語る。

後で詳しく触れるが、それ以降、山本さんは松浦武四郎のスポークスマン的な存在になる。そして、2022年には館長となった。

そんな話を聞くうちに、「松浦武四郎記念館」の看板が見えてきた。

〇松浦武四郎記念館外観

【蝦夷地探検とコレクター】

館の入り口には、武四郎の歌碑が建つ。「陸奥(みちのく)の蝦夷の千島を開けとて 神もや我を作り出しけむ」という和歌で、蝦夷地探検は自分の使命だという気持ちが込められている。その後ろには、白い玉石で北海道の形が描かれている。

〇武四郎の歌碑

館内に入ったところにはロビーがある。奥の壁にも北海道の形が浮き彫りになっている。

この日は愛知県から15名ほどの団体見学者があり、山本さんが展示の解説をするという

ので、一緒に回ることにした(以下、『幕末の探検家 松浦武四郎入門』を参照)。

松浦武四郎は1818年(文化15)、松阪の須川村に生まれた。松浦家は紀州和歌山藩の地士(土着のまま武士の身分として取り立てられること)を務めた。

松浦家は伊勢街道に面していた。武四郎が13歳のとき、「文政のおかげ参り」が起こった。1年間に約400万人が伊勢神宮を訪れるという現象だ。このとき、多くの旅人と接したことで、武四郎は旅への思いを募らせたという。

〇松浦武四郎誕生地

16歳で家出して、江戸へ旅立つ。親戚に諭されて、一度は実家に帰るものの、翌年再び

旅に出る。大阪、播磨、備前、讃岐、阿波、紀伊と回る。江戸で覚えた篆刻の技術で、地方の素封家のために印を彫ることで、旅の資金を捻出した。その後も各地を巡り、26歳で故郷に帰るが、両親はすでに世を去っていた。

長崎に滞在した際、ロシアが蝦夷地を狙っていることを知った武四郎は、蝦夷地探検を

志す。1845年(弘化2)に初めて蝦夷地に上陸。知床まで達している。このときの調査を

まとめて、『初航蝦夷日誌』を執筆している。その後、1858年(安政5)までの13年間で、

6回の蝦夷地探検を行なった。

〇記念館の展示室

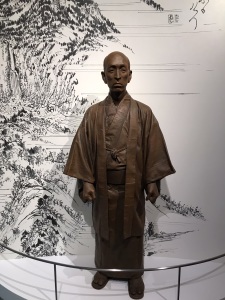

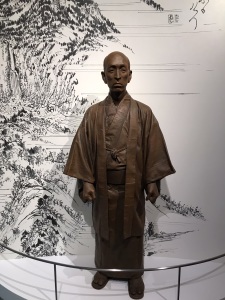

「武四郎は148センチと小柄でしたが、非常に健脚でした。一日に64~68キロも歩いたと云われています。晩年には三重県と奈良県の県境にある大台ヶ原を探査しています」と、山本さんが解説する。

〇松浦武四郎像

3回目の大台ヶ原探査は70歳のときで、この年には富士山へも麓から頂上まで一日で登ったというからすごい。歩きに歩き回った生涯だったのだ。

武四郎が蝦夷地で見たのは、役人や商人らによるアイヌ民族に対する圧政だった。松前藩はアイヌの自由な移動を禁じ、交易を制限し、運上金の名目で税を収めさせた。その実態に心を痛めた武四郎は、アイヌがどんな人々なのかで、どのような文化を持っているかを伝えるべく、さまざまな書物や地図を刊行した。

展示室には、『東西蝦夷山川地理取調図』という、武四郎が出版した蝦夷地の地図が写真で展示されている。そこには各地の地名がアイヌ語で記されている。

「聞いた音そのままをカタカナで記しています。その数は9800もあります。これらの地名からはアイヌの人々が暮らしてきた歴史や文化が反映されていて、決して未開の地ではないことが判ります」

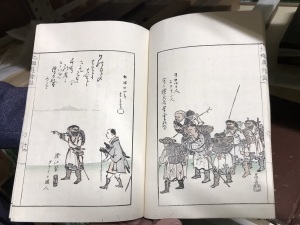

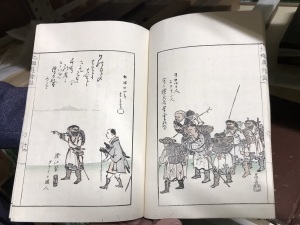

1859年(安政6)に出版した『蝦夷漫画』のパネルもある。同郷の伊勢出身で武四郎より先に蝦夷地を探検した村上島之丞の絵をもとに、武四郎自身が絵を描いたもので、アイヌの生活や祭祀、交易、建物、踊りなどを絵と文章で伝える。

〇『蝦夷漫画』のパネル

武四郎の蝦夷地探検は、第4回以降、幕府の「蝦夷地御用御雇」の立場で行なわれた。明治維新を迎えると、新政府は開拓使を設置し、蝦夷地開拓に乗り出す。武四郎は開拓判官に任ぜられた。このとき、武四郎は蝦夷地に替わる新名称を提案し、そのひとつである「北加伊道」が「北海道」という表記で採用された。なお、武四郎は以前から、北の海の世捨て人という意味で「北海道人」という雅号を使っていたという。

しかし、アイヌに思いを寄せる武四郎は、これまでの権益を守りたい旧松前藩や商人にとってはうるさい存在であり、翌年には開拓判官を辞職した。この後、武四郎が「馬角斎(ばかくさい)」という雅号を使ったのは、政府への批判と皮肉を込めてのことだった。

「大きな政治の流れの中で、自分ひとりの力ではどうすることもできなかったことが無念であり、開拓判官を辞職した後、一度も北海道を訪れることがなかったのは、アイヌの人びとに対する申し訳ない気持ちでいっぱいだったからだろう」と、山本さんは書いている。

松浦武四郎について一般的に知られているのは、ここまで見てきたような北海道との関わりだろう。だが、この後の人生もめっぽう面白いのだ。

武四郎は蝦夷探検の頃から、江戸で出版を行なってきた。官職から離れた後も、蝦夷地の紀行本などを出版している。生涯で200点以上の書物をまとめ、100冊以上を刊行したという。

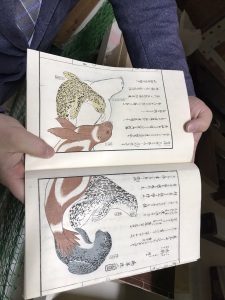

その一方で、若い頃から古物に関心を持ち、石器や土器、装飾品などを蒐集した。それらのコレクションをまとめて、『撥雲余興』という図録を刊行している。

また、神田五軒町(現在の千代田区外神田六丁目)にあった自宅では毎月、「尚古会」という古物研究会を開いて、多くのコレクターと交流した。

1887年(明治20)、武四郎は自宅に「一畳敷」と名付けた書斎をつくった。畳一畳のその書斎には、これまで訪れた土地の社寺から贈られた古材が使われている。この一畳敷は南葵文庫などを経て、現在、ICU(国際基督教大学)に移築されている。松浦武四郎記念館にも再現した原寸模型が展示されている。

〇再現された「一畳敷」

翌年、脳溢血で倒れた武四郎は71歳で死去する。

【武四郎の魅力を伝える】

ここで、記念館と収蔵資料について見ておこう(『松浦武四郎記念館(小野江コミュニティセンター)20年のあゆみ』を参照)。

1994年、武四郎の生誕地の近くに、三雲町が松浦武四郎記念館と小野江コミュニティセンター(公民館)との複合施設として開館。開館の翌月には、アイヌ文化の継承に尽力した萱野茂さんが北海道から来館している。

開館以来、年4回(現在は年6回)の展示替えを行う。出版者、考古学、和歌、風俗画、

蝦夷地調査、好古趣味、尊王攘夷思想など多彩で、武四郎という人物の大きさが感じられる。

1996年からは記念館を会場に「武四郎まつり」を開催。地元の大きなイベントとして現在も続いている。

2005年、三雲町が合併して松阪市となる。

「合併後、記念館がどうなるのかという不安がありましたが、予算規模が増えましたし、

『武四郎講座』を開いて、松阪市民に知ってもらうよう努めたところ、今では『松阪の偉人』として誇れるようになりました」と、山本さんは振り返る。

2008年には松浦武四郎記念館友の会が発足。館の広報や、生誕190年、生誕200年の記念事業に協力してきた。

その後も展示、講座、講演会などによって、次第に来館者が増えてきた。

そして、2022年4月、これまで同居していた公民館が、別の場所に新設され、記念館の

リニューアルが行われた。それにともない、収蔵庫を改修し、書庫を設けた。

展示についても、武四郎がもつ「旅の達人」「交流の達人」「描写の達人」「伝える達人」「蒐集の達人」という観点から、展示を構成し直した。それにより、武四郎の魅力が伝わりやすくなっている。

同館に収蔵される資料は、重要文化財1505点、三重県指定有形文化財223点にのぼる。

1888年(明治21)に松浦武四郎が亡くなったあと、資料が直系である東京松浦家と、実家である三重松浦家で保管される。

三重松浦家が保管する資料は、1993年に三雲町に寄贈。これらの資料をもとに、翌年、

記念館が開館した。

一方、東京松浦家にも、資料保存をめぐるドラマがある。

1923年(大正12)の関東大震災では、東京松浦家が全焼。幸い、武四郎の自筆資料は紀州徳川家の南葵文庫に貸し出されていて無事だった。

東京松浦家は1945年(昭和20)の大空襲でも全焼するが、関東大震災の教訓から、直前に栃木県佐野市に資料を疎開させており、無事だった。

終戦後、東京松浦家の一部の資料は文部省史料館(現・国文学研究資料館)に寄託され、

一部は自宅で保管される。それらは、松浦武四郎記念館の開館後、三雲町に寄託されたが、

のちに松阪市に寄贈された。

武四郎から数えて5代目にあたる故松浦一雄さんから山本さんが聞いたところでは、「武四郎は遺族に資料をみだりに見せてはいけないと、門外不出を言い残した」という。その言葉を

守った遺族によって、貴重な資料が後世に残ったのだ。

【収蔵庫の中で】

山本さんの案内で、いよいよ収蔵庫へと向かう。

2022年のリニューアルで、収蔵庫には止水扉が設置された。近くを流れる雲出川が氾濫

した場合でも、水害から資料を守れるようにという配慮だという。内部は2層構造になって

おり、やはり水害対策として、貴重資料は上層に集めている。

『松浦武四郎関係資料目録』は、書籍類、書簡類、地図類、その他(屏風、掛軸、矢立、

箱など)と分類されているが、実際の配列は資料の来歴ごとに保管されている。

棚には地震対策用のネットが掛かっているので、外からはどんな資料があるか判らない。

そこで、山本さんに選んでもらい、見せていただく。

〇資料を取り出す山本命館長

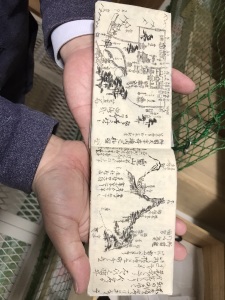

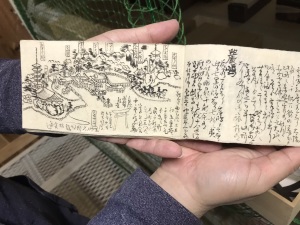

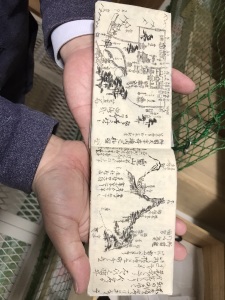

まず、武四郎が持ち歩いた野帳(フィールドノート)。20歳の頃に、厳島神社などを

回った際の覚書で、横長の帳面に絵や文字がぎっしり書かれている。

〇松浦武四郎の野帳

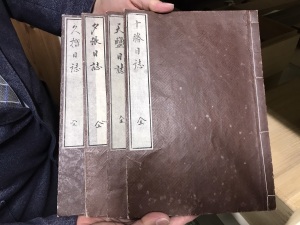

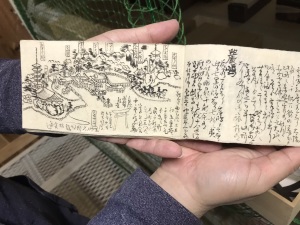

次に、蝦夷地探検の報告書を見せてもらう。『十勝日誌』『天塩日誌』『夕張日誌』

『久摺日誌』などは、表紙も同じ紙で揃えている。

〇『十勝日誌』

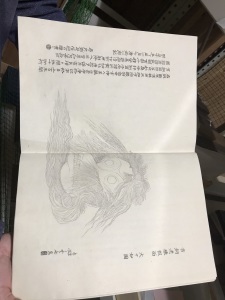

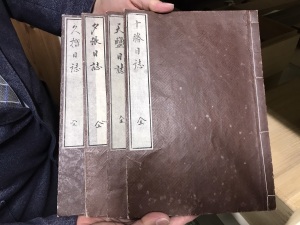

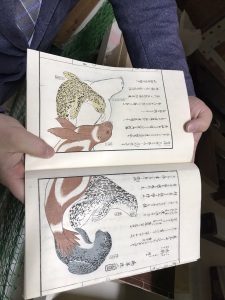

『知床日誌』は1858年(安政5)、根室を出て知床半島を回った際の紀行をまとめたもの。

この地に生息するアザラシなどの生き物が色鮮やかに描かれている。

〇『知床日誌』

1860年(万延元)の『北蝦夷余誌』は、樺太(現在のサハリン)を調査した紀行本。

アイヌの案内で歩く武四郎の姿や、オロッコ(ウィルタ)などの北方民族も描かれている。

〇『北蝦夷余誌』

北海道から離れた武四郎は、蒐集家として活動する。

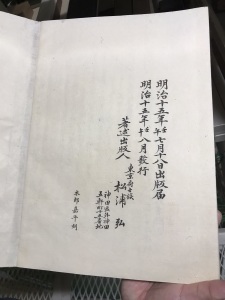

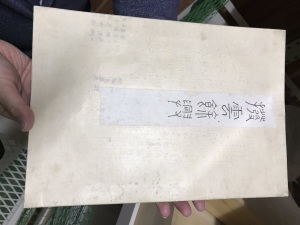

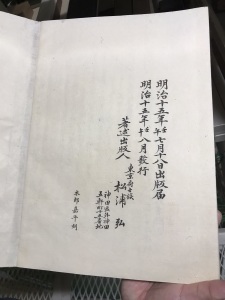

1877年(明治10)に刊行した『撥雲余興』は、自身が集めた古物の図録。古鏡や古銭などは拓本に採り、立体物は河鍋暁斎らのプロの画家に精密な模写を依頼した。1882年(明治15)には『撥雲余興二集』も刊行した。同書の奥付には「著述出版人 東京士族 松浦弘」とある。

〇『撥雲余興』

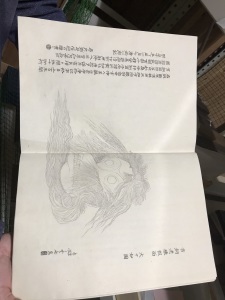

〇『撥雲余興』より古銅老猿仮面

〇『撥雲余興二集』の奥付

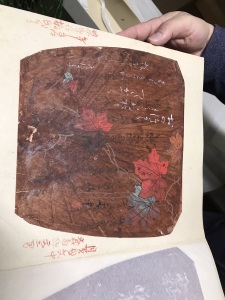

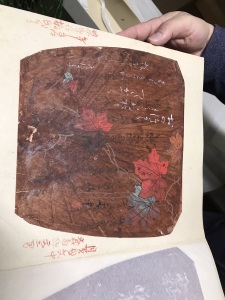

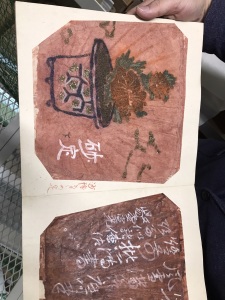

武四郎のコレクター魂を強く感じさせるのが、「渋団扇帖」だ。柿渋を塗った茶色い団扇に、小シーボルトや漆工家の柴田是真ら、交流のあった人物にサインしてもらったもの。

武四郎はこのために渋団扇を自作し、いつも持ち歩いていたという。

〇「渋団扇帖」

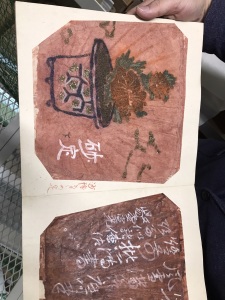

「この中に、砂定という人物が描いた砂絵もあります。砂絵が残っているのは非常に珍しいです」と、山本さんは話す。

〇「渋団扇帖」砂定の砂絵

他にもいろいろ見たかったが、もう時間がない。後ろ髪をひかれるように、収蔵庫から

出る。

「武四郎が集め、遺族が守り抜いてきた資料を受け継ぐのが、記念館の役割だと思います。

今後は多くの人に見てもらえるように展示に力を入れていくとともに、武四郎の資料や情報が集まるセンターになることをめざします」と、山本さんは力強く云った。

【「武四郎涅槃図」の奥深さ】

2か月後の4月21日。今度は東京で松浦武四郎に出会った。

静嘉堂文庫の展示施設である〈静嘉堂@丸の内〉(静嘉堂文庫美術館)で、「画鬼 河鍋暁斎×鬼才 松浦武四郎」という展覧会を観たのだ(6月9日まで開催)。

静嘉堂文庫は、三菱の第2代社長・岩﨑彌之助が設立した、和漢の古典籍および東洋の古美術の資料館だ。その中に「松浦武四郎コレクション」がある。なぜ、松浦家とは別に、静嘉堂に資料があるのか、その経緯は明らかにされていないという(『静嘉堂蔵 松浦武四郎コレクション』静嘉堂)。

武四郎と暁斎は、明治の初期から交流があり、『撥雲余興』でも暁斎に絵を依頼している。武四郎が13歳年上だが、住まいが近く、ともに天神を信仰するという共通点もあったようだ。

今回の展示のメインになっているのが、二人の共作である「武四郎涅槃図」だ。

この絵は武四郎記念館が所蔵するもので、こちらに展示するため、私が取材したときには

複製が飾られていた。

涅槃図は釈迦入寂時の情景を描いた絵だが、武四郎はそれになぞらえて、自分が死ぬときの絵を暁斎に描かせたのだ。

「武四郎は薄茶色系の格子柄の生地をつぎはぎした丹前を着て、右腕を枕にして横になる。

自慢の大首飾りを着け、左手で愛用の『火用心』煙草入を提げ、目をつむって静かに微笑む。

周囲には神仏や動物が集まり、玩具や石像まで、みな悲しみにくれた面持ちである」(『徹底分析「武四郎涅槃図」』静嘉堂文庫美術館)

これだけでも十分ユニークだが、もっとすごいのは、ここに描かれているモノはすべて、

武四郎の蒐集品であり、しかも、静嘉堂のコレクションにはその現物が所蔵されていることだ。

会場には、涅槃図の横に、首飾り、煙草入、聖徳太子像、田村将軍像、大国像、石仏、武者像、真鍮仏、老子像、図像瓦、観音図などが展示されている。これらが画面のどこに描かれているかを探していると、いつの間にか時間が経ってしまう。

この日は、松阪から来た山本命さんと、武四郎を主人公にした小説『がいなもん!』

(小学館文庫)の著者・河治和香さん、静嘉堂館長の安村敏信さんの鼎談が行なわれた。

そこでは、「武四郎涅槃図」は武四郎の依頼から5年後に完成しており、その過程で

武四郎が「これも描け」「あれも描け」と暁斎に注文したことから、暁斎は日記に「松浦老人いやみ」と書いていることなど、興味深いエピソードが続出。ますます、この奇人が好きに

なった。

武四郎は常人離れしたバイタリティにより、北海道の名付け親としてだけでなく、さまざまな活動を行ない、膨大な資料を残した。それを守った遺族と、さらに受け継いだ記念館、静嘉堂文庫によって、私たちはその一端に触れることができる。

いつか、武四郎の資料から、歴史の常識を覆す発見があるかもしれない。そうなれば、奇人の面目躍如だろう。

松浦武四郎記念館

三重県松阪市小野江町383

https://takeshiro.net/information

「画鬼 河鍋暁斎×鬼才 松浦武四郎」

6月9日まで開催(休館日はサイトで確認してください)

静嘉堂@丸の内

東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F

https://www.seikado.or.jp/

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu