「今、空は悲しいまで晴れていた。そしてその下に町は甍を並べていた 白堊(はくあ)の

小学校。土蔵作りの銀行。寺の屋根。そしてそこここ、西洋菓子の間に詰めてあるカンナ屑

めいて、緑色の植物が家々の間から萌え出てゐる」

松坂城跡公園の月見櫓跡にある梶井基次郎文学碑には、『城のある町にて』の一節が記されている。梶井は学生の頃、姉夫婦が暮らす松阪に滞在した。この碑の建つ場所からは、松阪の風景が一望できる。

〇松坂城跡公園からの風景

この碑から坂を下ったところにある松阪市立歴史民俗資料館では、ちょうど梶井に関する

企画展が開催中だった。同館の2階には小津安二郎松阪記念館を併設。映画監督の小津安二郎が、9歳から19歳までをこの地で過ごした足跡を展示している。

同じく松坂城跡公園にあるのが、本居宣長記念館だ。

3月1日、今回泊めていただいている山﨑範子さん宅がある御城番屋敷を出て、わずか

2、3分で館の入り口に着いた。

〇本居宣長記念館

そこで出迎えてくださったのが、名誉館長の吉田悦之さんだ。

じつは私は最初、この館の取材には及び腰だった。もともと近代以前の資料については

ほとんど知識がない。この連載で取材してきた図書館や資料館でも、主に近代以降の資料に

ついて書いてきた。

なによりも、何度かチャレンジし、その度に途中で読むのをやめた小林秀雄の『本居宣長』の影響で、本居宣長ってなんだかよく判らない人だと感じていたのが大きい。

しかし、松阪に移住した山﨑さんからの「吉田さんが何でも教えてくれるから」という言葉に従って、思い切ってこの館を取材することに決めたのだ。

以下、本居の生涯については、吉田さんのお話と著書『宣長にまねぶ』(致知出版社)を

参照する。

松坂に暮らし、学び、書く

本居宣長は1730年(享保15)、松坂本町に生まれた。幼名は富之助。松坂は紀州徳川家の飛び地で、商人の町として栄えた。

「神宮のある伊勢や藤堂藩が置かれた津と違い、松坂は権威から自由な町だったんです」と、吉田さんは話す。

宣長の『玉勝間』にも、次の一節がある。

「松坂はことによき里にて、(中略)、富める家おほく、江戸に店という物をかまへおきて、手代といふ物をおほくあらせて、あきなひさせて、あるじは国にのみ居てあそびをり、

うはべはさしもあらで、うちうちはいたくゆたかにおごりてわたる」

松坂の商人には、江戸に進出する「江戸店持ち商人」は多かった。江戸時代屈指の豪商で

あった三井家の発祥の地も松坂である。宣長の家は木綿問屋で、江戸店持ち商人だった。

富之助は子どもの頃から読書が好きで、14歳で法然上人の伝記『円光大師伝』を写すなど、学問に励んだ。家を継いだあとも商売には関心を持たず、医師を志す。

その後、京都に遊学。儒学者の堀景山に師事し、荻生徂徠や契沖を学ぶ。松坂に帰ってからは、自宅で医師を開業しながら、国学の研究にうちこんだ。

34歳の時、江戸の国学者・賀茂真淵と松坂で対面し、『古事記』研究の志を打ち明ける。

「松坂の一夜」と呼ばれる出会いだ。宣長はその後、35年をかけて1797年(寛政10)に

『古事記伝』全44巻を完成させた。

1801年(享和元)、72歳で亡くなる。京都遊学などを除けば、生涯、松坂の地で過した。

記念館の隣には、宣長の旧宅が移築されている。宣長が12歳のとき、本町の屋敷から魚町に移り住んだ。その屋敷で宣長は生涯を過ごした。

1782年(天明2)、宣長はこの家の二階に書斎をつくる。床の間に掛けた「柱掛鈴」から「鈴屋」と命名した。宣長は鈴の音を好んだという。

〇本居宣長旧宅

この書斎で、蔵書は次のように整理されていた。

「蔵書は『アサヨヒニ』のラベルを貼った十三の本箱に整然と整理され、『書斎中蓄書目』という蔵書目録を作った。(略)ちなみにラベルの文字の意味は、『朝宵に取り出づる文』と『大』である。『大』は大きな本箱」(『宣長にまねぶ』)

宣長の死後、鈴屋と蔵書は本居家が保存する。「一切、外に出すなと伝えられたそうです」と吉田さんは云う。遺族は付箋ひとつもおろそかにしないようにしたという。

1893年(明治26)、魚町の中心部で大火が発生したが、宣長の旧宅は無事だった。

そのことから、旧宅を保存すべきだという声が上がるようになった。その後、鈴屋遺跡保存会が設立され、1909年(明治42)に現在の場所に移築された。

資料についてはどうか。

宣長の死後、実子である春庭の子孫には宣長旧蔵書、稿本、遺品などが伝わった。また、

養子である大平の子孫の家には大平とその門人資料、宣長自筆資料の一部が伝わったという。

5代目の本居清造は東京に住み、主要な資料も東京に移された。清造は戦時中、防空壕を築いてこれらを守ったという。また、一部は松阪の木綿問屋・長谷川家に預けられた。

1970年11月、鈴屋の隣接地に本居宣長記念館が開館。保存場所が分かれていた宣長の資料は、ここで再び一緒になったわけだ。

メモや付箋もすべて残す

「ここは宣長の頭の中なんです」

2階奥の収蔵庫の扉を開けながら、吉田さんは云う。

〇収蔵庫の内部

〇名誉館長の吉田悦之さん(撮影・山﨑範子)

光量を抑えた室内は板張りで、棚も木製だ。明るい展示室からここに入ると、宣長のいた

時代にタイムスリップした気分になる。

正倉院をモデルにした高床式で、湿度や温度を厳密に管理している。

ここに収蔵されている資料は現在1万6000点以上。開館当時は9000点だったが、その後

寄贈などで増加した。

そのうち1949点が国の重要文化財に指定されている。

宣長が参照した資料や自筆稿本、書簡、記録、自著の版木など、まさに宣長の頭の中のすべてがここに詰まっている。

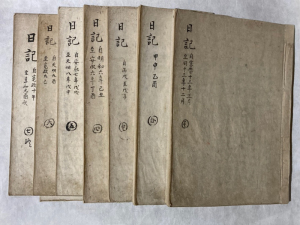

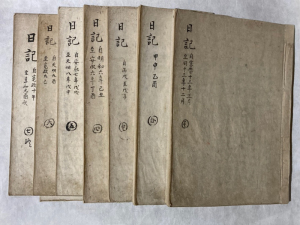

たとえば、日記。面白いことに、宣長はこれを自分が生まれた日から書きはじめている。

そして、亡くなる13日前まで書き継いだ。その記録はきわめて簡単なものだった。

「それでも、浅間山の噴火、おかげ参りなどの出来事や、自身が怪異星を見たことなどを

書き留めていて興味深いです」

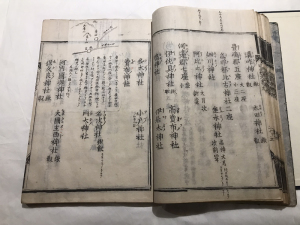

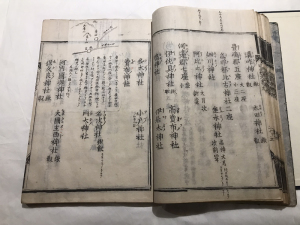

〇宣長日記(提供:本居宣長記念館)

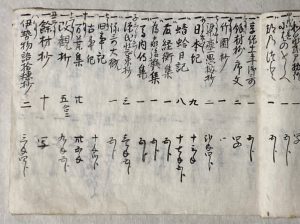

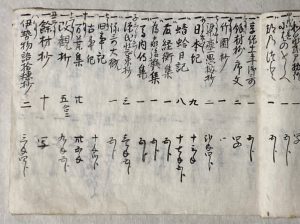

宣長は日記に並行して、来訪者の一覧、土産物の記録、金の出し入れ、住所録など、用途に応じた記録を付けていた。購入した本や写本をつくったものについては、『購求謄写書籍』に記録する。それらを照合すると、彼の人生が浮かび上がってくるのだ。

〇『購求謄写書籍』(提供:本居宣長記念館)

吉田さんによると、それだけの記録魔でありながら、宣長があえて書き残さなかったことも多いという。「自分の生涯を編集した人だったと思います」と話す。

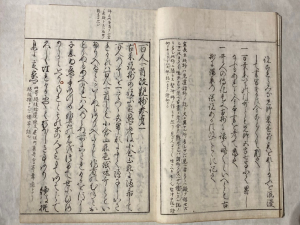

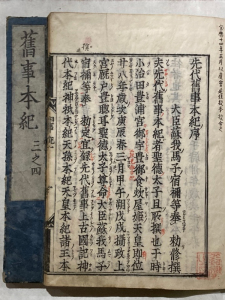

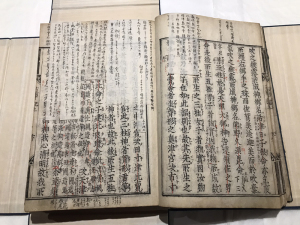

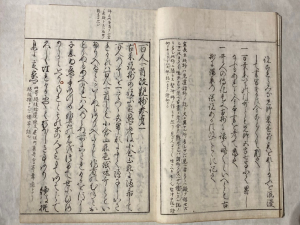

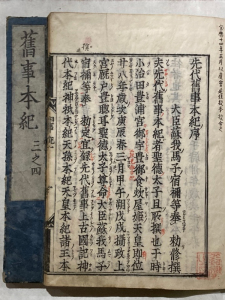

宣長が自分の研究を進めるために参照した資料(手沢本)には、契沖『百人一首改観抄』、『旧事本紀』、『春秋左氏伝』などがある。宣長の書入れがある本も多い。

〇『百人一首改観抄』(提供:本居宣長記念館)

〇『旧事本紀』(提供:本居宣長記念館)

また、『古事記』研究のベースとなった『延喜式』には、関連する資料の巻数やページ数を書き入れたり、地図を書き加えた紙を貼ったりしている。

〇『延喜式』の書入れ

畢生の大著『古事記伝』に関する資料は、桐でつくられた棚に収められている。

〇『古事記伝』関連資料の棚

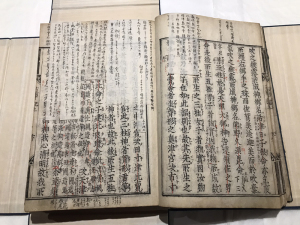

京都滞在時に購入した『古事記』の版本には、異本との校合、関連する文献の情報などが書き込まれている。付箋も多く立てられており、その厚みで本が膨らんでいる。

「書き込みや付箋が残されていることによって、宣長の思考の過程が窺えるんです」

〇『古事記』

〇付箋の厚みで膨らんだ『古事記』

付箋と云えば、取材時の企画展「ノートを書く人びと」には、『書抜物』と題する資料が

展示されていた。書籍からの抜き書きや言葉の語源をメモした小さな紙88枚を袋に入れて

保存し、わざわざ目録までつくっているのだ。

この企画展では、日記や本からの抜き書き、情報収集のノートなどが展示されていて興味深かった。

〇展示室

自著を流通させる

収蔵庫に話を戻す。

草稿には、和歌について考察した『排蘆小船(あしわけおぶね)』、源氏物語を論じた

『紫文要領』、係り結びの法則を論じた『詞(ことば)の玉緒』などがある。

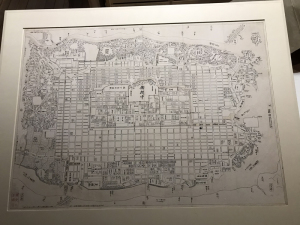

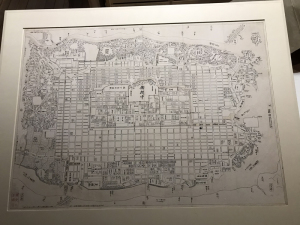

「こんなものもありますよ」と、吉田さんに見せてもらったのは、一枚の絵図だった。

その『端原氏城下絵図』は、一見、ありふれた地図に見えるが、じつは架空の城下町を描いた地図なのだ。

「元号や登場人物など一切が架空。基本構図は京都図を九〇度回転させた形に近い。

(略)町は御所を中心に武家屋敷があり、周囲には碁盤の目のように町が広がる」

(『宣長にまねぶ』)

〇『端原氏城下絵図』

この絵図を書いたとき、宣長は19歳頃だった。その前には京都に関する記事を書き込んだ『都考抜書』をまとめているので、京都というまだ見ぬ都市への憧れが、こんなかたちで現れたのか。

なお、記念館では2020年にこの図の空白区画の50 区画分を分譲販売するという、ユニークなクラウドファンデングを実施。全部の区画が完売したという。また、円城塔氏の小説『宣長の仮想都市』(『新潮』2024年3月号)のモチーフにもなっている。多くの人の想像力を刺激するのだろう。

草稿や写本だけでなく、多くの版木が保管されている。その数は約1400枚。その中には『古事記伝』の版木もある。

〇版木を収めた棚

「宣長は自著を出版することに意欲的でした。資金調達から本屋との交渉、序文や跋文の指示まで自分で行ない、装丁についてもはっきりとした好みがありました」と、吉田さんは解説する。本屋で売る場合のキャッチフレーズまで考案したという。

写本ではなく、版本を流通させることによって、多くの読者の元に、自分の考えを届ける

ことができる。

「地方の読者には通信販売も行なっています。自分でも地方にいて研究する大変さを身に

染みて判っていたからではないでしょうか」

自著が全国的に広がることによって、宣長の元には多くの人が訪れて、教えを乞うた。

それとともに、さまざまな情報がもたらされる。1784年(天明4)に志賀島(福岡県)で

「漢委奴国王」と刻まれた金印が発見されたという知らせも、いち早く届いている。

松坂から動かずにして、最新のニュースに接することができたのだ。

また、宣長は自分の蔵書を必要な人に貸し出していた。『古事記伝』も出版前に何人かに

見せている。貴重な本を独り占めせずに世の中に広めるべきだという考えを、宣長は持って

いた。

そうすることで、松坂という地に、宣長を中心とする知のネットワークが生まれたのだ。

亡くなった際、宣長には500人近い門人がいたという。

ジグソーパズルのような思想家

収蔵庫の見学を終えて、改めて吉田さんに話を聞く。

吉田さんは1957年、松阪市生まれ。國學院大學で国文学を学び、1980年に本居宣長記念館の研究員となる。

「1977年に小林秀雄の『本居宣長』(新潮社)が刊行されたことで、宣長への注目度は

高かったです」と、吉田さんは当時を振り返る。

1979年には本居家の第6代・本居彌生氏より資料1781点の追加があった。吉田さんはその

整理に携わり、目録を編集した。

2009年には館長に就任。2020年には名誉館長となる。現在でも、各地を巡って宣長や松阪の魅力を発信しつづけている。

「宣長は、いい意味での多重人格で、医師、古事記研究者、源氏物語研究者、歌人など、

さまざまな顔を持っていました。だから、かえって一人の人間として理解するのが難しいのかもしれません。宣長はいわば大きなジグソーパズルのような存在です。だから宣長を研究することは壮大なゲームに取り組んでるのと同じです」と、吉田さんは熱っぽく話す。

「もっと時代が経てば、AIなども使いながら、宣長が残した資料のすべての関連性を明らかにすることができる日が来るかもしれません。そうなれば、日本文化を研究する上での基礎資料になると思います」

宣長は契沖や荻生徂徠に影響を受け、賀茂真淵を師と仰ぎながらも、間違っていると思う

説には猛烈に反論した。

「学問は時代によって進んでいくものだという信念があり、自分の学問もいつか乗り越えられると感じていたのかもしれません。その批判の材料として、自分に関する資料を徹底的に残したのではないでしょうか」

東京に帰ってから、何度も挫折した小林秀雄の『本居宣長』を読みはじめた。あいかわらずよく判らないところが多かったが、何とか読み終えることができたのは、本居宣長記念館の

書庫で宣長の頭の中を覗いたおかげだろう。

小林はこう書く。

「この誠実な思想家は、言わば、自分の身丈に、しっくり合った思想しか、決して語らなかった。その思想は、知的に構成されているが、又、生活感情に染められた文体でしか表現出来ぬものでもあった。この困難は、彼によく意識されていた」

縁遠かった思想家が、松阪という町を通して、少しだけ身近なものに感じられた。

本居宣長記念館

松阪市殿町1536-7

https://www.norinagakinenkan.com/

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu