『セロ弾きのゴーシュ』の映画館

宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』の主人公ゴーシュは、「町の活動写真館でセロを弾く

係り」である。しかし、ゴーシュが「活動写真館」ではたらく様子は描かれていない。

『セロ弾きのゴーシュ』を読み直したとき、私はこの物語が「活動写真館」の様子が少しも

描かれないことに戸惑ってしまった。拙著『映画館に鳴り響いた音』を準備しながら映画館の音の歴史を調べていたので、肩透かしをくらったような具合だった。

物語はある日の「ひるすぎ」、ゴーシュら楽団員たちが「町の音楽会へ出す第六交響曲の

練習」をする場面から始まる。最初から映画館ではなく音楽会のための練習について書かれており、そのあとも映画にかかわる仕事をする様子にはふれられていない。しいてあげると

「休んで六時にはかっきりボックスへ入ってくれ給たまえ」という練習終わりの楽長のことばが、映画館の日常をうかがわせるくらいである。この物語が書かれたころの平日の映画館は、夕方から上映を始めることが多かったからだ。

宮沢賢治の童話作品はたいてい架空の土地を舞台にしており、晩年になるにしたがい主人公の名前も和名ではなくなり、現実の生活を意識させる描写は回避されている。映画館の仕事などという現実をつよく感じさせる労働が描かれていないのは賢治の作品としては当然ともいえる。しかし、この物語はゴーシュが彼の家を訪れる動物たちとの対話をとおしてチェロの腕を上達させるというものだから、あえてゴーシュを映画館の音楽家にする必要はないようにも

感じられる。しかしおそらく、賢治にとってはそれが自然だったということなのだろう。

1928年の神田日活館

宮沢賢治は1928年6月19日付の詩作品「神田の夜」で神田の町の夜を幻想的に素描して

おり、その最後を「日活館で田中がタクトをふってゐる」と結んでいる。神田の日活館は神田神保町の古書店街にあった映画館だが、ここでも賢治は映画にはふれずに、音楽演奏にだけ

ふれている。当時の神田日活館の新聞広告には、現代劇と時代劇の映画作品のタイトルとともに、総合曲《謎のトランク》という曲の演奏が予告されており、田中豊明という指揮者の名前が記されている。賢治が言及した「田中」である。

そもそも映画館になぜ音楽家がいるのだろうか。映画は1890年代に発明されてから1920年代後半まで音をもたなかった。しかし、世界各地で上映された「サイレント映画」も無音で

上映されたわけではない。映画は世界各地で伴奏音楽の生演奏とともに上映されており、日本ではさらに弁士と呼ばれる語り手の声もともなっていた。映画館に音楽家がいたのは、サイレント映画の伴奏音楽にとって必要不可欠だったからである。1924年の神田日活館の写真を見ると、内装のモダンなデザインに驚かされるが、スクリーンの左には弁士用の演台、手前にはオーケストラ・ボックスがある。賢治はこの映画館で演奏をする田中の姿を目にしていたのだろう。

〇神田日活館(『建築写真類聚』1924, 6)

サイレント時代の映画館には、自前の楽団に映画の伴奏音楽を生演奏させるだけでなく、

日常的に映画上映の合間に余興演奏を行なわせるものがあった。ある世代の者たちの回想には映画館で音楽を聴いて育ったという複数の発言があるくらい、映画館には音楽会場としての

側面があったようだ。銀座にあった金春館の観客のひとりは、あまりに音楽が好きなので映画そっちのけで音楽を聴いてしまう者、新宿の武蔵野館に通った観客のなかには、映画の上映中に気になった曲が流れると席を立って曲名を確かめに行っていたと回想している者もいる。

映画館は映画を観る場所であるが、100年ほど前の古い資料から映画館で音楽を楽しんでいるひとが多くいたことにおどろかされる。「神田の夜」で賢治が映画館にふれながら映画ではなく音楽だけにふれているのも、映画館の音楽が関心を集めた時代の反映といえるかもしれない。

映画館の音楽と宮沢賢治

サイレント映画の時代、日本各地の映画館には小さなオーケストラがあり、映画館の楽団には、ゴーシュのように上手いとはいえない音楽家が少なからずいるものだった。賢治が

ゴーシュを「町の活動写真館でセロを弾く係り」にしたことは、賢治にとっても読み手に

とっても、最も身近に感じられる音楽家だったのだろう。

しかし、賢治がゴーシュを日本の現実の延長にゴーシュを位置づけていたわけではない。『セロ弾きのゴーシュ』は賢治の1933年に亡くなったあと発表されたため執筆年代が定かではないが、日本では1930年代前半までサイレント映画の時代がつづいており、この作品が

サイレント映画時代に書かれたことは確かである。だが「活動写真館」という言葉は、すこし古い言葉である。映画はもともと「活動写真」と呼ばれていたが、1920年代前半には次第に「映画」という語が一般化していた。賢治は映画館を「活動写真館」と呼ぶことで、物語を「現在」から遠ざけ、いつともいえぬ時代にしているように感じられる。

また、当時の映画館に響いたのは西洋の音楽だけではなかった。1928年に賢治が訪れた

神田日活館は日本映画の上映館であり、時代劇も上映されていた。この時期の時代劇には

和洋合奏」と呼ばれる三味線と西洋楽器の和洋折衷アンサンブルで長唄などの日本音楽の楽曲が演奏されていた。神田日活館を訪れた賢治も現代劇で西洋の音楽を耳にするとともに、

時代劇では和洋合奏を耳にしていたはずだ。

『セロ弾きのゴーシュ』と「神田の夜」には一文しか映画館のことが書かれていない。

しかしその時代背景をさぐっていくと、現在とは異なる映画館や音楽文化の姿が見えてくる。そしてそのような時代をふまえて読み直してみると、たった一文の記述からも、賢治がどのような時代を生き、どのように物語を創作したかが浮かび上がってくるのである。

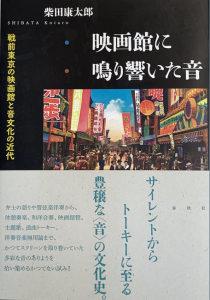

映画館に鳴り響いた音 戦前東京の映画館と音文化の近代

柴田康太郎 著

春秋社 刊

9,680円(税込)

ISBN:9784393930496

好評発売中!

https://www.shunjusha.co.jp/book/9784393930496.html