天災は忘れた頃にやって来る。

毎年8月末からの防災週間が近づくと、いろんなところで目にする言葉だ。昨年は

関東大震災から100年目であることから、例年より見る機会が多かった。

寺田寅彦の言葉として伝えられており、高知市の寺田の旧宅(現在は寺田寅彦記念館に

なっている)前には、「天災は忘れられたる頃来る」と刻まれた石碑がある。

たしかに寺田は「津浪と人間」「天災と国防」などで、天災に対する人間の忘れっぽさを

警告しているが、この表現通りの文章は書いていない。

ただ、弟子の中谷宇吉郎は、寺田がこれに近い言葉を話したのを聞いており、いわば「先生がペンを使わないで書かれた文字」だと説明している(「天災は忘れた頃来る」、

『中谷宇吉郎随筆集』岩波文庫)。

実際、人間は忘れっぽい。地震や台風が去ってしまえば安心し、もう一度これが来たら……という想像力が働かなくなる。

備えあれば憂いなしとも云うが、憂いが去れば備えのことが頭から消えるのだ。

今回訪れた「防災専門図書館」は、開館以来、そんな人間の習性に警鐘を鳴らし続けて

いる。

伝えたいという情熱

8月2日の朝、地下鉄麹町駅の出口から地上に出ると、すぐに汗が噴き出してくる。

少し歩くと、千代田区平河町の日本都市センター会館に着く。1階にはホテルのロビーが

あり、朝からにぎやかだった。

★日本都市センター会館の入り口

エレベーターで8階に着くと、ドアが開いた瞬間、壁面に掲示された写真や地図が

目に飛び込んでくる。

これは企画展「関東大震災から100年 備えよう!首都直下地震」の展示の一部で、

エレベーターホールから廊下、そして図書館閲覧室へと展示が続く。「場所が限られているので、使える場所はぜんぶ利用しています」と、同館主任の堀田弥生さんは話す。同館のサイトでは、展示を3D-VRでも見られる。

https://my.matterport.com/show/?m=B7wnscRDkgz

堀田さんは防災科学技術研究所の自然災害情報室で、研究員として10年半働いた後、2013年に防災専門図書館の職員となる。防災科研に勤める以前から同館を利用していたそうだ。

★企画展の様子(エレベーターホール)

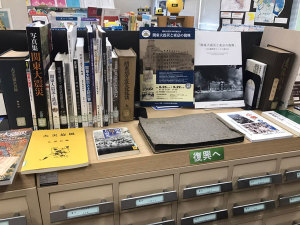

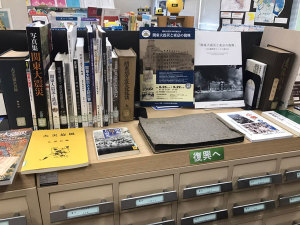

閲覧室に入ると、展示台となった目録カードケースの上に、関東大震災に関する資料が

並べられている。市販されている本だけでなく、一般には入手が難しい資料も見つかる。

★関東大震災関連の資料

壁面には、東日本大震災の震源を示した図や首都直下地震の説明、今年1月に発生した

令和6年能登半島地震の被害を伝えるパネルを掲示。

閲覧室中央には、これも目録カードケースの上に、防災グッズや災害食の見本が所狭しと

置かれており、「とにかく、防災について伝えたい!」という熱意が伝わってくる。

★災害食と関連蔵書の展示

「災害による被害の状況とともに、防災の大切さをあわせて伝えるようにしています。

過去を振り返るだけでなく、未来の防災へつなげることが企画展の目的なので」と、

堀田さんは話す。

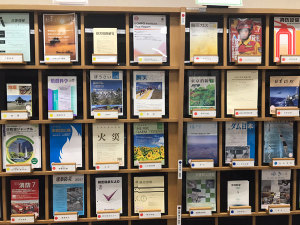

奥には、消防、河川、交通安全、廃棄物などの災害・防災に関する専門誌がずらりと並ぶ。海外の雑誌も揃っている。

★専門誌が並ぶ棚

「広報元年」と企画展

カウンターの後ろにある事務室に入ると、係長の矢野陽子さんが迎えてくれた。

矢野さんは歴史学が専門で、歴史学科の教員などを経て、東京大学経済学部資料室の学術

支援職員として研究補助や司書業務に就いた後、2009年から防災専門図書館で勤務する。

「私が入った頃は、1週間に2、3人ぐらいしか利用者がいない、知る人ぞ知る図書館でした」と、矢野さんは話す。

そもそも、この図書館は誰が運営しているのか?

「公益社団法人 全国市有物件災害共済会(以下、共済会)です」と矢野さんが説明する。

一回では覚えられない名前だ。

市の相互共済事業を行なう目的で、1949年1月に設立された。火災共済から始まり、自動車(公用車や救急車、消防車を含む)の損害共済、建物の損害共済へと拡大していったという。

その一方、火災、自動車事故、風水害などの損害に対する研究事業を行なう過程で、2000冊ほどの資料を収集。それをもとに、1956年7月に防災専門図書館が開館したのだ。

設立当初は日比谷公園にある市政会館の中にあったが、1959年、平河町の現在の場所に

共済会が運営する都市センター会館が竣工すると、その中に移った。

蔵書は次第に増え、『公害関係図書目録』など図書館の独自分類別目録が刊行された。

1999年に新会館が竣工すると、8階に入る。このとき、書庫が以前の3倍に拡張した。

また、蔵書検索システムを導入した。

2012年に公益社団法人に移行したのを機に、改めて同館のありかたを検討する委員会が

設置された。

「そして2014年度からは広報活動に力を入れ始めました。私たちにとっての『広報元年』です」と矢野さんは云う。

ビルの入り口に館名を表示したり、エントランスの各所に図書館の案内を掲示したりした

ことで、ホテルの宿泊客や会議室の利用者などが立ち寄ってくれるようになった。

先に触れた企画展を開始したのもこの年だ。6月のミニ企画展「1964年新潟地震」を皮切りに、翌年の「阪神・淡路大震災から20年」、「東日本大震災から5年」(2016年)、「熊本地震の現在」(2017年)、「首都圏水没!? カスリーン台風から70年」(2017年)、「震度7の連鎖:首都直下地震を考える -福井地震から70年」(2018年)、「平成の災害史」(2019年)、「スーパー台風襲来!?高潮災害を考える 伊勢湾台風から60年」(2019年)、「東日本大震災から10年」(2021年)、「熊本地震から5年」(2021年)などの企画展を開催してきた。

「◎年目という周年を基準に、年1回開催していますが、大きな災害が起きると緊急展示することも」と、堀田さんは云う。

広報に力を入れたことにより、来館者数は増加。かつては年100人程度だったが、いまは

月100人になっている。

同館を利用する人は研究者、学生、企業、一般の方など幅広い。レファレンスでの問い合わせもさまざまで、それに答えられる資料を用意する必要がある。

「企業からは、災害関係の製品開発に関する問い合わせがあります。また、自然災害、

大火災、テロ攻撃などの緊急事態に企業がどう対応するかのBCP(事業継続計画)を策定するための資料を探す方も多いです」と矢野さんは説明する。

国立国会図書館でも、このBCPを策定しているそうだ。どういう計画になっているのか、

気になる。

戦争という人為災害

防災専門図書館が所蔵する資料は、図書約17万冊。雑誌528タイトル。図書には製本した

雑誌も含む。

防災専門図書館が考える「災害」は、「人に災いを及ぼすもの」だ。それゆえ、「風水害・地震などの自然災害から、事故・公害・戦災などの人為的な災害まで、あらゆる災害に関する資料」を収集している。最も冊数が多いのは公害に関する資料で、蔵書の31パーセントを占めるという。

所蔵資料の分類表は独自に作成したもので、「災害一般」「火災」「風水害・雪害」

「地震・噴火・津波」「交通災害」「農業災害」「鉱・工業災害」「公害」「戦災」

「その他一般」という大項目の下に、多くの小項目が配置されている。

地震であれば、歴史、法令から地震予知、液状化現象、津波、耐震建築、震災ボラン

ティア、震災保障など、地震に関連するすべての資料が見つかる。

これらの中には、時代の変化によって当てはまらない項目もあるのでは? と思うが、

矢野さんによれば、どこかに該当する項目があるという。

「たとえば、『公害』の中には716『放射能(原水爆災害)・原発事故』という項目があります。また、新型コロナウイルスは『公害』の中の717『公害病・疫病(伝染病)』に分類しています。設立当時の先輩方が適切な分類を用意してくれたおかげですね」

1979年に刊行された同館の戦災関係資料を記載した『防災専門図書館所蔵戦災関係図書

目録』の序文には、次のように書かれている。

「災害の範疇に戦災という一類が設けられていることにとまどいを感ぜられる向きもままありますが、この戦争という国家的規模による忌わしい人為災害の悲惨さ、恐ろしさを人々の記憶に新たにし、ひいては戦争防止のための一端を荷なうことが出来ればとの意図に基づき設けられたものであります」

「災害」として戦争をとらえるのは、時代に先駆けた、すぐれた視点だと云えるだろう。

現在では、一般の利用者が検索でヒットしやすいように、OPACには関連するキーワードを追加している。

収集する資料には、出版の状況が反映される。

東日本大震災に関する出版物が最も多く、関東大震災がそれに次ぐ。熊本地震もけっこう

多いという。

「昔に比べて今の出版のしやすさが影響しているのは確かです。その一方で、不謹慎な

云い方かもしれませんが、被害が甚大なほど出版される点数が多いとも云えます。世の中のインパクトが出版数に反映しています」と矢野さんは話す。

防災専門図書館の蔵書数は、東日本大震災関連で約4000冊、福島原発関連で約1230冊だという。

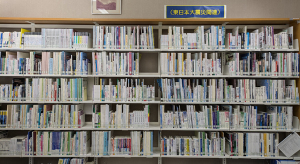

★事務室の東日本大震災の棚

以前に比べると、一般人の災害体験談が出版されることが増えているというのも興味深い。個人でも本が出しやすくなったからだろうか。

また、大災害が発生すると、被災地の新聞を購読して記事を集める。今年1月の能登半島

地震から半年間、「北國新聞」などを購読した。それ以降は、報告書が発行されるので、

そちらで対応できるという。

「いま悩ましいのは、ボーン・デジタルの問題です」と矢野さんは話す。自治体などによる

報告書が紙版を刊行せず、ネットに掲載されるだけになってきている。ウェブ上の情報は、

掲載サイトまで見に行かないと閲覧できないので、発行情報を知るのも一苦労だという。

その上、簡単に削除されてしまうので、資料を収集・保存する役割を持つ図書館としては、

実に困難な状況になっているという。

災害史と消防車

それでは、書庫に案内していただこう。

ドアを開けたところにはカビ対策の粘着マットがあり、そこで靴をぬぐう。

「転倒注意!」の貼紙に、勝手に防災スピリットを感じる。

★注意書き

ハロゲン消火設備があり、除湿器や空気清浄機も備えられている。

電動書架には、先の分類が表示されている。

★書架の分類

「災害一般」では、災害に関する年鑑や紀要、叢書、全集などが並ぶ。

「地域防災計画」も各市町村のものが揃っている。

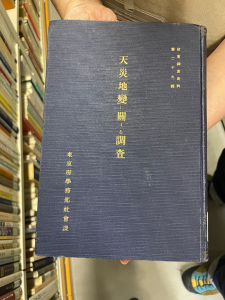

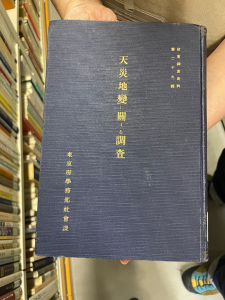

その中の「災害論」には、『天災地変に関する調査』上下(東京府学務部社会課)が

見つかった。「社会調査資料」の一冊で、1938年(昭和13)に刊行されている。

★『天災地変に関する調査』

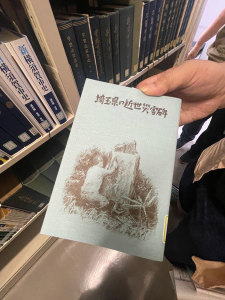

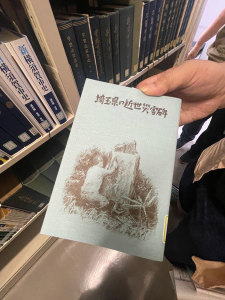

また、全国の災害史や、災害編を含む自治体史も並ぶ。その中に

『埼玉県の近世災害碑』という興味深い冊子も見つかる。

★全国の災害史

★『埼玉県の近世災害碑』

資料によっては、ページ数の少ない冊子や一枚モノもある。

それらは別置記号を付して、ファイルボックスに入れる。また、

地図や紙芝居などの大型資料は書架の最下段に別置している。

★冊子が並ぶ棚

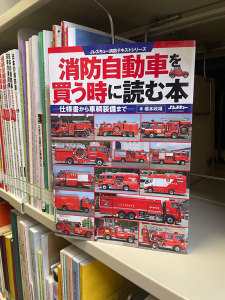

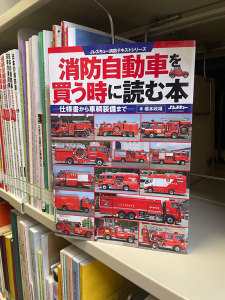

「火災」に移ると、消防の棚で『消防自動車を買う時に読む本』を見つける。

「買う」のは自治体ぐらいだろうが、こんな本が出ているとは知らなかった。

発行元を見ると、イカロス出版で納得。鉄道、バス、飛行機など乗り物に特化した出版社だ。

★『消防自動車を買う時に読む本』

その近くには、『週刊少年チャンピオン』連載の漫画『東京レスキュー』(秋田書店)の

単行本もあった。原作は牛次郎で、東京消防庁などが協力している。こんな漫画があったとは。

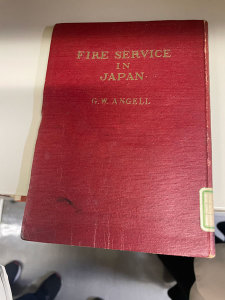

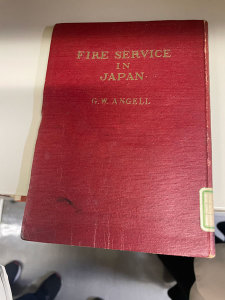

「この本は国立国会図書館にもないそうです」と、矢野さんが見せてくれたのが、ジョージ・ウィリアム・エンゼル『日本の消防(Fire Service in Japan)』(日光書院)だ。

著者は元アメリカ陸軍中佐で、進駐軍として日本に赴任し、消防法の制定に関わったという。那之津マイク「斯界の稀覯本『日本の消防』」(『近代消防』2022年5月号)によれば、「筆者が知る限り、2冊しか現存していない。先年、国会図書館も調べたが、所蔵して

いなかった」とある。

★『日本の消防』

地震学者の思い

防災専門図書館の分類ラベルは緑色だが、「地震」の棚には、紫色のものが目に付く。

この色の図書は、「中林文庫」に属するものだ。

「中林文庫」とは、工学博士の中林一樹さんが2019年に寄贈された地震関連やまちづくりに関する図書約1300冊を指す。

同館のYouTube(https://city-net.or.jp/3175/)から、中林さんが防災研究について語る動画が観られる。それによれば、中林さんは大学助手だった1976年、教授に同行して鎮火直後の酒田大火を調査したことがきっかけで防災を研究するようになり、阪神・淡路大震災やトルコ、台湾の地震の調査を行なった。

動画からは「防災を学ばずにまちづくりをするのはあり得ない」という強い思いが伝わってきた。

中林さんが集めた資料は、防災専門図書館の利用者に役立つものが多いという。

★中林文庫を含む地震関連の棚

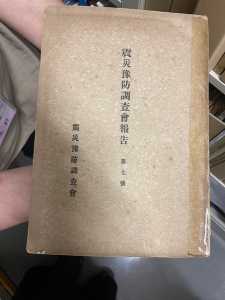

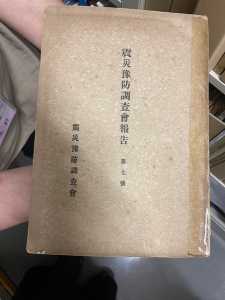

別の棚には、『震災予防調査会報告』もある。全100巻を所蔵する

機関が少ないなか、防災専門図書館はほぼ揃えており、関東大震災に

関する部分はデジタル化して公開している。

https://city-net.or.jp/earthquake/dai100gou/index.html

★『震災予防調査会報告』

また、『今村博士地震学講義用図表』は、地震防災の先駆者と呼ばれる地震学者の

今村明恒の講義の資料だ。

★『今村博士地震学講義用図表』

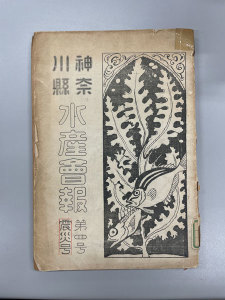

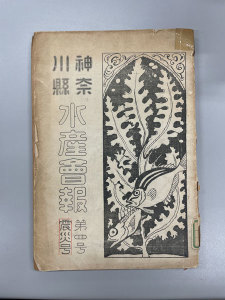

1924年(大正13)発行の『神奈川県水産会報』第4号は「震災号」と銘打ち、

関東大震災の被害状況を伝えている。

★『神奈川県水産会報』

「これらの中には、古書店で購入されたものもあります。いまみたいにネットが

発達していない時代に先輩たちはよく集めたなあと感心します」と、矢野さんは云う。

次に「公害」の棚へ。ここでは、大気汚染、ゴミ、騒音、伝染病、原子力発電所、

地球温暖化などの資料が並ぶ。

四大公害病と呼ばれる、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくについては、さまざまな報告書や裁判の記録も揃っている。

★四大公害病関連の棚

「この資料の重要性は利用者が教えてくださったんです」と矢野さんが見せてくれたのが、1968年9月に厚生省が出した「水俣病に関する見解と今後の措置」という文書だ。

国はこの文書により、水俣病は新日本窒素水俣工場で生成されたメチル水銀化合物が

原因だと認めた。この資料は2016年に国立歴史博物館で開催された「『1968年』無数の

問いの噴出の時代」展で展示された。

★厚生省の文書

「戦災」についても、各地の戦災史から防空、焼夷弾、引き揚げ、疎開、原爆、

戦後処理などの資料が並ぶ。市民の手記も多くあり、先の目録の序文のとおり、

これが「国家的規模による忌わしい人為災害」であるという思いを深くする。

★戦争関連の棚

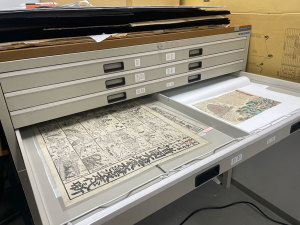

最後に矢野さんは、キャビネットを開いて見せてくれた。

その中には、江戸時代から明治にかけて発行された約90点の

「かわら版」が収められている。

★かわら版を収めるキャビネット

「火災、風水害、地震に関するものです。1854年(嘉永7)の安政東海・

安政南海地震、1855年(安政2)の安政江戸地震に関するものも多いです」と、矢野さん。

これらのかわら版はデジタル化し、同館のサイトで公開している。

https://city-net.or.jp/htmls/index.html

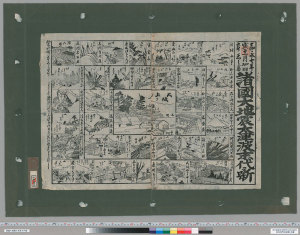

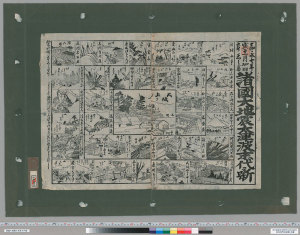

1854年の『諸国大地震大津波末代噺』は双六の形式で地震と津波の被害を描いている。

この図は10月30日から開始の企画展「南海トラフが動くとき~安政東海・南海地震から

170年」で展示される予定だ。

★『諸国大地震大津波末代噺』(データ提供:防災専門図書館)

https://city-net.or.jp/htmls/pages/390_05.html

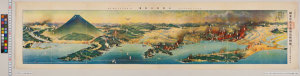

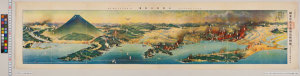

また、鳥観図の大家と呼ばれた吉田初三郎の『関東震災全地域鳥瞰図絵』も所蔵する。

関東大震災の翌年に新聞の付録として出されたもので、今村明恒が監修していることもあり、かなり正確なのだという。現在開催中の企画展でも、この図を拡大して掲示していた。

https://city-net.or.jp/earthquake/pages/kantou_choukanzu/kantou_choukanzu_001.html

★『関東震災全地域鳥瞰図絵』(データ提供:防災専門図書館)

災害情報を共有する

ここまで見てきたとおり、防災専門図書館の蔵書は、独自の分類に基づき、丹念に

集められたものだ。

他の館に所蔵されていない資料も多いが、それ以上に、ひとつの項目についての資料の

集めかたが徹底しているのが凄い。

その徹底ぶりは、現在の館員にも受け継がれている。

「広報元年」以降、矢野さんと堀田さんは二人三脚で、同館を「敷居の低い図書館」に

するための努力を続けてきた。それは「防災・災害を身近に感じてほしい」という思いが

あるからだ。

「Let’s防災!いろはかるた」をサイトで公開したり、しおりにしてイベントなどで

配布したりするのもその一つだ。

https://city-net.or.jp/wp-content/uploads/2024/08/ea398097fd9a05665c983b12553384d4.pdf

「来館した方には何か情報を持ち帰ってほしいんです」と、矢野さんは語る。

また、堀田さんは、東日本大震災のアーカイブ機関の連携を呼びかけ、その成果を図書館

総合展で発表している。

「災害に関する情報は玉石混交です。信頼できる機関が情報を蓄積し、それがネットワーク化されることで、必要な情報にいち早くたどり着けるようにしたい」と堀田さんは語る。

天災は必ずやって来る。その日のために防災専門図書館は更新を続けている。

ここは未来のためにある図書館なのである。

防災専門図書館

東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館8階

lib.bousai@city-net.or.jp

https://city-net.or.jp/products/library/

https://twitter.com/bousai_library

開館日:平日9時~17時(休館:土・日・祝・年末年始)

蔵書検索:https://www.libblabo.jp/bousai/home32.stm

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu