大学1年生の秋、「日本民俗学研究会」というサークルに入った。

私の故郷の島根県出雲地方は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が多くの著書で書いて

いるように独特の習俗や伝説にあふれた土地であり、子どもの頃からその雰囲気のなかで

そだった。

そのサークルは「研究会」と名乗っていても、教授の指導もなく、学生だけで地方の集落に行き、泊まり込んで調査したものを報告書にまとめるというのが主な活動だった。

たまたま私が最初に参加したのが島根県の調査地で、そのあと秋田県、三重県と調査に

行った。知らない土地を歩いて古老の話を聞くのは面白かったが、シロウトがまとめた報告書にどれだけの意味があったのか。

その後、読者として民俗学の本を読んできた。2019年に刊行された『「市」に立つ 定期市の民俗誌』(創元社)は、各地で開催される「市」に通ってそこに関わる人々の生きかたを

描いたもので、生きた民俗学だと感じた。

著者の山本志乃さんに週刊誌でインタビューしたことから付き合いが生まれ、山本さんが

教えている神奈川大学の授業のゲストに呼ばれた。神奈川大と云えば、〈日本常民文化研究所〉(以下、常民研)がある場所じゃないか。民俗学に関心がある者には有名な研究機関だ。その際、少しだけ見学させていただいたが、改めて取材に伺うことになった。

渋沢敬三からはじまる

8月28日、私は常民研のドアの前にいた。

神奈川大の最寄り駅は東横線の白楽駅だが、駅から20分は軽く歩く。この夏はことさら

暑く、バスかタクシーに乗りたいところだが、駅周辺からはどちらも乗れない。結局、

汗だくのまま、坂を上って大学に着いた。

★日本常民文化研究所の入り口

中に入ると、職員の加藤友子さんが出迎えてくれる。隣の閲覧室の壁面には、常民研の

出版物や共同研究に関する資料が並ぶ。すぐ隣はもう書庫である。

最初に、所長の関口博巨(ひろお)さんにお話を伺う。日本近世史が専門で、常民研には

大学院時代から出入りしていた。あとで触れるが、網野善彦が中心となった奥能登の時国家の調査(1987~1989)にも参加している。

「常民研の歴史は3期に分かれるんです」と、関口さんは説明する。

第1期は渋沢敬三による〈アチック・ミューゼアム〉の時代(1921~1950)。第2期は

〈財団法人日本常民文化研究所〉の時代(1950~1982)、第3期は〈神奈川大学日本常民

文化研究所〉の時代(1982~現在)となる。

すべてのはじまりとなったのが、渋沢敬三という人物だ。

渋沢は1896年(明治29)、渋沢栄一の孫として生まれる。若い頃から動植物や自然に関心があった敬三は、動物学者を志していたが、父・篤二が素行の悪さから廃嫡されたせいで、

祖父の意を受けて実業家への道を歩むことになる(以下、『屋根裏の博物館 実業家渋沢敬三が育てた民の学問』横浜市歴史博物館、畑中章宏『傍流の巨人 渋沢敬三 民俗と実業の昭和史』現代書館 を参照)。

1921年(大正10)に横浜正金銀行に入行。のちに日本銀行総裁、戦後は幣原内閣で大蔵大臣を務める。その一方、自宅の物置小屋の屋根裏に小さな博物館をつくり、1921年にそこで「アチックミューゼアムソサエティ」という会を組織。郷土玩具や化石・鉱物標本を収集した。その後も民具などを収集し、奥三河などで民俗調査を行なう。

1933年(昭和8)、新しいアチックの建物が竣工。多くの若き研究者が集まったが、宮本

常一もそのひとりだった。

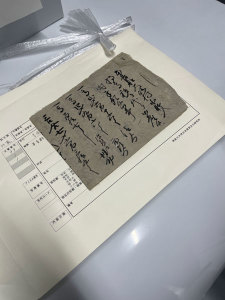

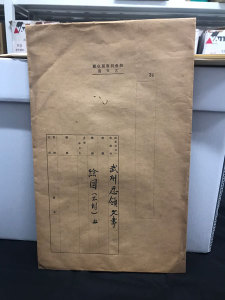

その翌年、〈祭魚洞文庫〉の建物が新築される。「祭魚洞」は書物を買っても読まずに積んでおく自分をカワウソになぞらえた自身の号だという。渋沢は伊豆・内浦の大川家文書を発見し、漁業史や水産史の研究を行なった。常民研の書庫には、「祭魚洞書屋収蔵古文書」と印刷された封筒が残っている。

★「祭魚洞書屋収蔵古文書」の封筒

1942年(昭和17)、アチックミューゼアムを日本常民文化研究所と改称した。「常民」は敵性言語の使用禁止から、渋沢が使った言葉だという。

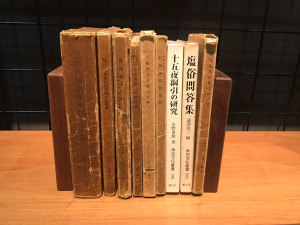

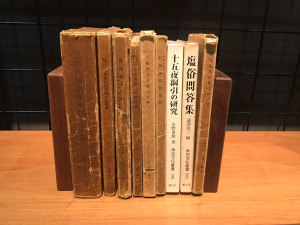

戦前のアチック=常民研の特徴は、盛んな出版活動にある。

1935年(昭和10)に『アチックマンスリー』を創刊。アチック同人の研究活動を紹介した。その後、調査や研究の成果をまとめ、「アチックミューゼアム(日本常民文化研究所)彙報」59冊、「アチックミューゼアム(日本常民文化研究所)ノート」24冊、『文献索隠』『祭魚洞文庫図書目録』など多数を刊行した。

編集を担当した高木一夫によれば、「敬三は本屋で出さない本を出すという考えのもと、

発行部数300部前後で著者や関係者に配った残りは土蔵へ入れておいた。直接の制作費を

部数で割って定価とし、当時としても安価であったが、写真、図版、表などがふんだんに

入った贅沢なつくりであった」という(『屋根裏の博物館』)。

★製本されたアチックミーゼアムの出版物が並ぶ棚

★「アチックミーゼアム彙報」など

月島分室の時代

戦時中、常民研の活動は止まっていたが、1950年(昭和25)に財団法人として再建される。理事長はアチック育ちで漁民文化を研究する桜田勝徳だった。

「渋沢邸に常民文化研究所を置き、港区月島の東海区水産研究所の一室に水産庁資料整備

委員会の保存部を置き、同時にそこを常民研月島分室とするという形で、漁業制度資料収集の

事業が開始された」(『屋根裏の博物館』)

この月島分室の時代を描いたのが、網野善彦の『古文書返却の旅 戦後史学史の一齣』

(中公新書)だ。70歳を超えた網野が、若い頃の悔恨を赤裸々に描いた回想記の名著である。

同書によれば、月島分室では「全国各地の漁村の古文書を借用、寄贈などの方法で蒐集、

整理、刊行する仕事を推進し、本格的な資料館、文書館を設立してそれを永続的なものに

しよう」とした。そのための巨額な予算が水産庁から出された。月島分室には、これらの

資料のほか、祭魚洞文庫のなかの水産関係資料も所蔵されていた。

中心となったのは、宇野脩平。1913年(大正2)生まれで、左翼活動を経て歴史研究に

入る。シベリア抑留から帰還して、水産研究所に復帰した。網野はある調査で一緒になった

宇野に依頼して、研究所に入る。

ちなみに、網野は先に入っていた同僚の中沢真知子とのちに結婚することになる。中沢真知子の兄は石の民俗を研究した中沢厚で、その息子が宗教学者の中沢新一である。

月島分室での資料収集について、網野は「戦後の日本常民文化研究所と文書整理」(『歴史と民俗』第13号 1996年9月)で、次のように述べる。

「宇野さんは基本的に一点も残さず借りてこいという方針で、絶対に一部分だけをピックアップをするなというのが採訪にあたって私がしばしば宇野さんからいわれたことでした。(略)宇野さんの方針は、虫が食ったものでも、鼠の小便がかかったものでも、全部、借りてこいということで、それに従って調査の採訪が行われたのです」

同文は「誰一人として、この出発点の段階では、この方針がいかに無謀であるかということに、本当の意味では気がついていなかったと思うのです」と不気味に続く。

借りてきた文書はまず1点ずつ目録を取り、中身を筆写する。当時、フィルムが高いため

写真撮影ができず、カーボン紙を入れ複写しながら筆写した。その枚数は250字原稿用紙で

約30万枚にのぼった。

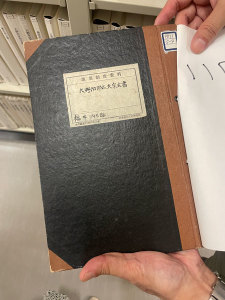

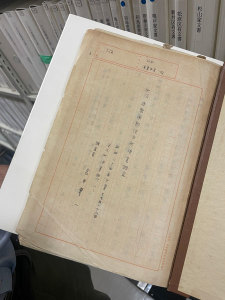

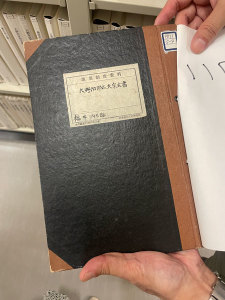

筆写された資料は現在、1部は国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所(なんてクドい名前だ!)の図書室にあり、もう1部が常民研にある。書庫の中にあるその棚に案内してくれたのが、事務課の越智信也さんだ。書庫内を知り尽くしており、必要な資料をすぐ

取り出してくれる。

「漁業漁村資料(筆写稿本)」と題された資料は約1900冊あり、地域別に並べられている。

「これは網野さんが調査されたものですね」と、越智さんが見せてくれたのは、福井県の

「大野次郎太夫家文書」。たしかに最初のページに「採訪 一九五〇年八月一二日 網野

善彦」とある。

また、「大阪府泉南郡深日漁業調査」は、1949年に宮本常一が採訪したもの。宮本は

「全部の資料を集める」という宇野の方針に反対し、「ご自分で必要だと思った分だけを

写してこられる」と網野は書いている(「戦後の日本常民文化研究所と文書整理」)。

★筆写資料が並ぶ棚

★「大野治郎太夫家文書」

★「大阪府泉南郡深日漁業調査」

宮本はその家にある文書をぜんぶ集めた結果、漁業や水産に関係のない「越後遊女史料」も複写が残ることになったわけだ。

「古文書返却の旅」の果てに

これらの文書の収集・整理に関わった網野らは若く、給料も安かった。彼らは、コーラスや演劇などのサークル活動を行なうなど「楽しかったわね、あの頃」と回想する(「座談会

月島分室のころ(後編)」、『常民研news』第20号 2003年5月)。

しかし、膨大な資料を集める一方で、文書の整理は一向に進まず、借用の際に約束した期限が過ぎていく。それにより、宇野への不信感が高まった。

水産庁からの予算が打ち切りとなり、月島分室は解散。1955年、新設された〈水産庁資料館〉に祭魚洞文庫が移される。続いて古文書のうち寄贈文書と筆写本の1部が移管される。

一方、借用文書と筆写本のもう1部は、当時、宇野が助教授として勤めていた東京女子大に

移され、倉庫に入ったままになってしまう。

1960年代に入ると、県史や市町村史の編纂が活発となり、水産庁=常民研が借りた資料の返却が要求されるようになる。それでも、資料が見つからないなどで返却されないままに

なっていた。

「そのころ地元で、『能登に古文書がないのは上杉謙信と常民文化(水産庁)が古文書を

みな持っていってしまったからだ』という話が広くひろがった」(『古文書返却の旅』)

その後、1967年に水産庁が借用文書返却の予算をつけ、網野らは返却に走り回る。

しかし、自分で借りた分は自分で返すと主張した宇野は1969年に亡くなり、残された文書は常民研が借りた三田のマンションに移される。

こうしてみると、宇野ひとりが悪いようだが、実際には水産庁との関係や、1963年に渋沢敬三が亡くなったあと常民研のリーダーシップをめぐる綱引きがあったようだ。

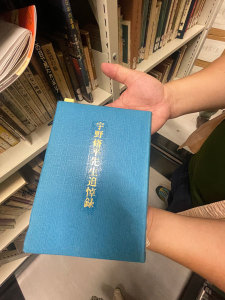

宇野の追悼文で網野は「この『無謀』さのなかに、私は当時の宇野氏のなかに燃えていた、壮大な古文書館の建設という夢と野心とを見出す」(「宇野脩平氏の死を悼む」、『宇野脩平先生追悼録』和歌山県那賀郡粉河町)と書く。なお、網野の次の追悼文のタイトルが「はっきりと書けない話」なのは複雑だ。

★『宇野脩平先生追悼録』

その後も借用文書は「負の遺産」として残った。

三田のマンションでの文書整理の中心になったのが、河岡武春だ。河岡はアチック出身で、1968年、常民研で『民具マンスリー』を創刊した。

「河岡さんはかなり無理をして文書を返されており、余り催促がきびしいので、別の家の文書を一、二点混ぜて、量を合わせて(一同笑い)返したこともあるといっておられました」と

網野は述べる(「戦後の日本常民文化研究所と文書整理」)。講演がもとになった文章とは

いえ、笑い事ではないだろう。

1981年、常民研は神奈川大学に属することになった。これには同大経済学部教授の丹羽

邦男の尽力があった。丹羽は網野の学生時代からの友人で、網野と河岡を教授として迎える。正式に招致されたのは1982年だ。

その後、網野が中心となって、「古文書返却の旅」が続く。網野はそれを女主人公がかつての恋人を訪ねて幻滅する映画『舞踏会の手帖』になぞらえたが、実際は違っていた。

「たしかに驚くべき自然の荒廃や過疎の進行に胸を衝かれることこそ多かったとはいえ、再びめぐり会い、あるいは新たにお目にかかった文書の所蔵者の方々は、例外なしに暖かく、好意に満ちて私たちを迎えて下さった。この出会いは新鮮で刺激的であり、私は一生を通じて

おつき合いできる多くの友人たちを得ることができた」(『古文書返却の旅』)

実際、愛媛県の二神島から借用した文書を返却するための旅がきっかけとなり、新たな文書が発見されたことで、現在も「基盤共同研究 二神家・二神島の歴史・民俗研究」が行なわれているのだ。

ここまで長々と、月島分室時代の古文書について書いてきたのは、資料が偶然も含めたさまざまな要因により、残ったり消えたりすることを示していると思うからだ。

宇野脩平が立てた「全部借りる」という方針は、のちの常民研に大きな禍根を残したが、宇野の夢だった古文書館がもし本当に設立されていたらどうだっただろうか?

また、網野らが文書の返却に心を砕いていなければ、いまでも多くの資料が行方知れずのままになっていたかもしれない。

そう考えると、いま、全国の図書館や資料館に所蔵されている資料が宝のように見えてくる。

地域史の書籍と雑誌

神奈川大に移管された当時の常民研は9号館にあったが、のちに17号館に移り、2001年にまた9号館の現在の場所に移った。

『常民研new』第14号(2001年11月)の「常民研が移転しました」という記事では、

「いわば古巣に戻ってきた」とし、この建物の古さを嘆いている。

広さも前と変わらないが、「書庫スペースについては『画期的』といいたいほど、つかい

易くなったと思います」と書く。これまで二重に並べられていた蔵書も「すべて書架に

納まりました」と喜んでいる。

「それから20年以上経って、書庫はだんだん余裕がなくなっていますね」と、関口さんは

云う。

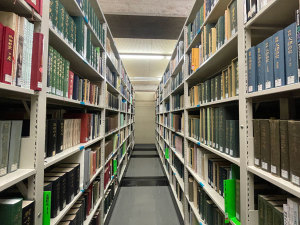

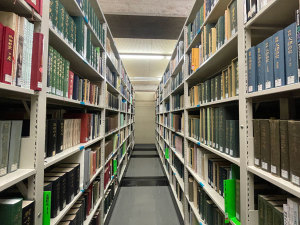

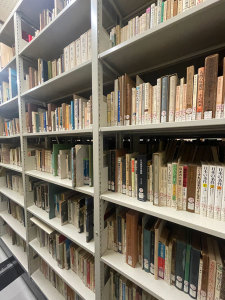

再び越智さんの案内で、書庫のほかの部分を見ていこう。

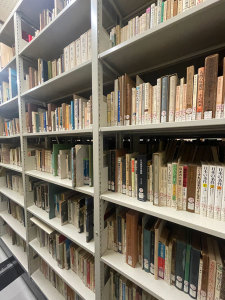

一般蔵書は約10万冊ある。自治体史などが並ぶ棚には、地域の郷土史研究会が発行した

資料集や報告書も含まれる。

★自治体史などが並ぶ棚

また、民俗学については、細かい分類をつくって資料を並べている。民俗調査の報告書も

多く並ぶ。じっくり探せば私たちが関わった調査報告書も見つかるだろうか?(あとで検索

したら、別の年度のものがあった)

★民俗調査の報告書が並ぶ棚

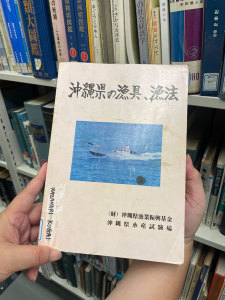

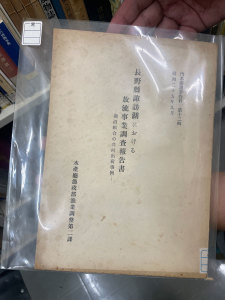

渋沢敬三以来の漁業史、水産史は、分量も多い。『沖縄県の漁具、漁法』(沖縄県漁業

振興基金)、『長野県諏訪湖における放流事業調査報告書』(水産庁漁政部)など、

珍しい本も多い。

★水産関係の棚

★『沖縄県の漁具、漁法』

★『長野県諏訪湖における放流事業調査報告書』

コレクションとしては、「河岡武春文庫」「彌永貞三文庫」「宮田登文庫」などがある。

河岡武春は先に見た通り、常民研の功労者で、民俗・歴史分野に加え、水産関係などを

多く含む。

★河岡文庫

彌永貞三は日本古代史研究者で、専門分野に加え、中国史・仏教史などの蔵書も充実して

いる。宮田登は民俗学界を牽引した学者で、民俗学、歴史学、宗教の書籍や各種の叢書類で

構成されている。

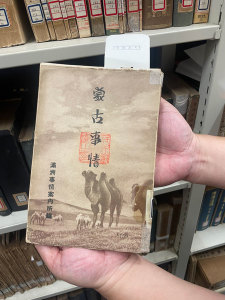

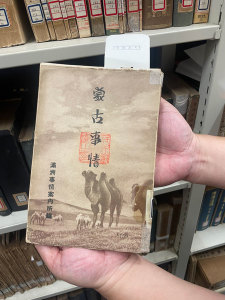

また、「財団法人民族学振興会旧蔵書」は、1934年(昭和9)に日本民族学会として発足し、渋沢敬三が理事を務めた。1999年の解散後、常民研が受け入れた。

戦前に出版された、中国及び東南アジア諸地域の民族・民俗関係の調査報告書や書籍を多く

所蔵。『蒙古事情』(滿洲事情案内所)などが並ぶ。

★民族学振興会旧蔵書

★『蒙古事情』

次に雑誌が並ぶコーナーへ。2442タイトルがあり、地域で発行される雑誌が多くを

占める。民俗学や民具についての雑誌が揃うのも特色だ。

★雑誌の棚

所蔵資料の情報は現在はOPAC(オンライン蔵書検索)に登録されているが、以前は、

手書きのカードだった。そのカードケースがいまも残っている。

★所蔵資料のカードケース

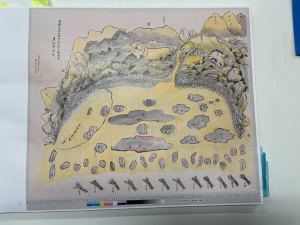

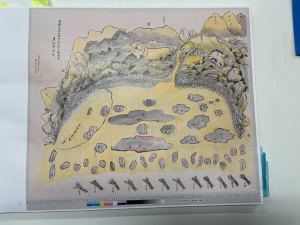

書籍、雑誌のほか、絵図や写真も多く所蔵する。

月島分室の調査時に模写された「漁場絵図」には、絵のみが伝える情報が含まれる。

★漁場絵図

また、アチックミューゼアムで撮影した8000点以上の写真や民族学振興会旧蔵写真、

農具絵図などがあり、順次デジタル化されて、サイトで公開している。

民具、衣類、船……多様なモノのコレクション

次に、9号館を出て、3号館へと向かう。ここの地下に常民研の収蔵庫があるのだ。

室内に入ると、資料の登録や修復を行なうスペースがある。

★登録作業中の資料

その奥には、整理中の文書が中性紙函に入れられて並ぶ。

★整理中の文書類

隣には収蔵庫があり、民具など、紙資料以外のモノが収蔵されている。

「渡部つとむコレクション」は、会津民俗館前館長の渡部圣(つとむ)が収集した

仕事着を中心とする1200点を超える衣服コレクション。

★渡部つとむコレクションの衣服

奥の棚には、木でつくられた和船の模型が並ぶ。元船大工の近藤友一郎が設立した

「近藤和船研究所」の資料を受け継いだものだ。

★和船

3号館の1階には、〈常民文化ミュージアム〉がある。以前の展示室を2023年に

リニューアルし、常民研の資料をもとにした展示を行なっている。

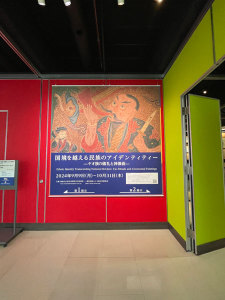

取材時には、「国境を越える民族のアイデンティティー ~ヤオ族の儀礼と神像画~」の

設営中だった(10月31日まで開催)。

★常民文化ミュージアムの入り口

なお、常民研に属する組織として〈非文字資料研究センター〉があり、「中国文化大革命

ポスターコレクション」や「国策紙芝居コレクション」などを所蔵する。今回は取材できな

かったが、いつかここの書庫にも入ってみたい。

さまざまな共同研究

常民研の書庫は、どのように利用されているのだろうか?

学外、学内にかかわらず、研究目的であれば蔵書を利用することができる。また、

自治体史の編纂のための利用も多いという。

常民研には、所員、客員研究員、特別研究員などが属しており、それぞれがチームを組んで共同研究を行なっている。

「渋沢敬三に関する総合的研究」では、山本志乃さんや漁業の民俗を研究する川島秀一さんが、島根県浜田の漁業を詳細に調べた『瓦片録』の研究を行なう。

「著者の林勘次郎は渋沢敬三に読ませるために、自筆でこの本を書いたようです」と、

山本さんは説明する。

また、「常民生活誌に関する総合的研究」では、「布の製作と利用に関する総合的研究」として先に触れた「渡部つとむコレクション」の調査を進める。同じカテゴリーの「便所の

歴史・民俗に関する総合的研究」も面白そうだ。

関口さんは「今後は、学会を総合する『九学会連合』を提唱した渋沢敬三の精神に

ならって、『地域研究』という新しいカテゴリーを設けたいですね」と意欲を燃やす。

常民研では毎月のように研究会や研究講座が開催されていて、なかにはユニークなテーマのものも多い。私が現役の編集者だったら、ここに参加して企画を考えるだろう。コロナ禍以降はオンラインでも公開されている。

山本さんは、常民研の書庫は「目的の本の周囲にある本が見つかるのが面白い」と話す。

地域で並べることによって、関連性が見えてくるのだ。

また、最近の若い学生はオンラインで調べることに慣れていて、紙の資料に接する機会が

少ないという。「コピーを取ったことがなくて、紙のサイズが判らないんです」。だから、

かえって手書きのカード目録に感動するのだという。

かつての研究者は、紙にしろモノにしろ、それらを収集して整理して筆写することで、

研究を進めていった。その物質性を通してしか得られないことも多いのではないか。

その意味で、常民研の書庫は生きた資料の宝庫なのだ。

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu