9月20日の午前中に、JR室蘭駅に着いた。

室蘭は港の町である。駅からすぐ近くに室蘭港がある。

明治中期以降、日本製鋼所、輪西製鐵場(現・日本製鉄)などが設立され、「鉄のまち」として発展してきた。

この日は6時45分に羽田空港を発ち、新千歳空港、南千歳から函館本線の特急で東室蘭、

そこで室蘭本線に乗り換える。途中、白老駅を通る。2020年に開館した〈ウポポイ(民族

共生象徴空間)〉の最寄り駅だが、車窓からそれらしき施設は見当たらなかった。

室蘭駅では二人が出迎えてくれた。

ひとりは地元在住の東海法夫さん。もうひとりは秋田からやって来た天雲成津子さんで、

この連載の第24回「秋田市立土崎図書館 3人の同級生が遺したもの」にも登場する。

東海さんの運転で、〈室蘭市図書館〉に向かう。途中、商店街を通るが、シャッターの

降りたままの店が多い。

中心部から少し離れたところに、〈DENZAI環境科学館・室蘭市図書館〉はあった。

2階建てで、1階に図書館、2階にプラネタリウムなどを備えた環境科学館がある。

★DENZAI環境科学館・室蘭市図書館

「室蘭のプラネタリウムは道内でも早くからあったはずです。私も子どもの頃に行きました」と、東海さんが云う。

もっとも、そのプラネタリウムがあったのはこの建物ではない。この地には以前、〈室蘭市青少年科学館〉と市立室蘭図書館があったが、建物の老朽化のために閉館し、2021年12月に複合施設としてオープンしたのだ。

同館には「えみらん」という愛称があるが、その由来は「Environment(環境)、Science museum(科学館)、Library(図書館)と、室蘭の「らん」を組み合わせたもの。「えみ」は「笑み」につながり、みんなが笑顔で楽しく使う施設となるよう願いを込めた」とのこと。うーん、こういう館名、最近やたらと多いなあ。

『本の話』からの出会い

館内は新しく広い。ここを見学するのは後回しにして、事務室の奥にある一室に案内してもらう。そこで待っていたのが、山下敏明さんだった。

★山下敏明さん

「お久しぶりです。はじめまして」という妙な挨拶になってしまったが、これには理由が

ある。

いまから20年前、私は古本情報誌の『彷書月刊』で「ぼくの書サイ徘徊録」という連載を持っていた。当時、個人のホームページで本について書いている人を見つけ、できる限りお会いして紹介するものだ。ブログが登場する以前の話である。

その第6回「ウェブで出会った北海道の『生き字引』」(2001年12月号)で、山下さんのことを書いたのだ。

「蔵書票」で検索したところ、「本の話」というページを見つけた。その博識と話の持って

行き方のうまさにうなり、他の回も読んだ。「室蘭民報」に連載したものを、誰かがアップしているらしい。

興味を持って、取材を申し込んだ。ご本人から几帳面な読みやすい字で、回答をいただき、

それをもとに記事を書いた。

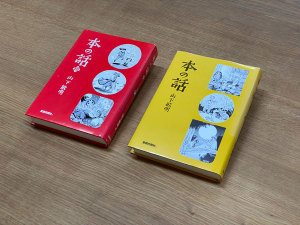

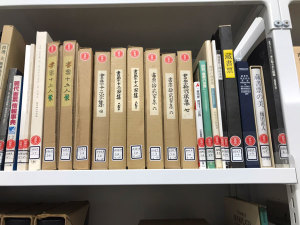

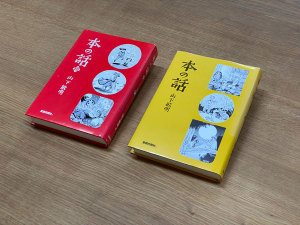

その後、2004年に室蘭民報社から『本の話』が刊行され、『本の話 続』が2010年に刊行された。1冊目が200回、2冊目が171回で、各冊ざっと1000冊が取り上げられている。

文学、歴史、哲学、政治、科学と広い範囲におよんでいる。

★『本の話』正・続

その後は、たまに検索してサイトの連載が続いていることを確認する程度だったが、今年

はじめに意外な出会いがあった。

先ほど登場した天雲成津子さんが秋田市で運営する会員制私設図書館〈本庫 HonCo〉に

案内され、建築家の西方里見さんと妻の耿子さんに会った。

「山下敏明さんをご存じですよね?」と云われて驚く。なんと、ネット上に「本の話」を

アップしていたのは西方さんたちだったのだ。そういえば、記事にも「西方設計」の名前を

記しているのだが、すっかり忘れていた。

西方里見さんは、室蘭工業大学に在学中、図書館の司書だった山下さんと親しくなり、結婚する際に山下さんに仲人を務めてもらったという。

「私の記事に『誤字が多い』って書いちゃってますね」と云うと、「子どもたちに入力してもらっていたから間違いが多いんです。すみません」と謝られる。いやいや、あのサイトがなかったら、私が山下さんを知るのはずっと遅れただろうから、感謝するしかない。なお、

「室蘭民報」「本の話」の連載は現在も続いており、先日900回を突破した。

その後、西方さんから室蘭市図書館で山下さんとトークをしてほしいという依頼があり、

それだったら、同館で「書庫拝見」の取材もしたいと申し出て、いまここにいるわけだ。

美術書を集める〈ふくろう文庫〉

山下敏明さんは1936年(昭和11)生まれで、今年9月に88歳を迎えたが、いまだに記憶力はたしかだ。

室蘭に生まれた山下さんは、子どもの頃から本好きだった。両親が本屋でツケで買わせてくれたことから、小学生でいっぱしの蔵書家に。

明治学院大学卒業後、商社を経て、室蘭工業大学附属図書館に勤務。工学書以外が貧弱だったが、蔵書を充実させた。また、同館を一般に開放する際、市民に蔵書の面白さを伝えるために、「本の話」の連載を始めた。

また、学生ともよく付き合い、西方夫妻を含め何組かの仲人を務めた。いまでも慕う教え子は多く、そのなかに冒頭の東海法夫さんやトークの司会をした根元邦篤さんもいる。

室蘭工業大の定年退職後、1998年に市立室蘭図書館の副館長に招かれる。

当時の蔵書は貧弱で、全道のなかでも購入する予算も少なかったんです。それで蔵書を増やすために、1999年に〈ふくろう文庫〉を設立しました。市の予算に頼らずに、市民から出産、結婚、進学、退職、死亡と人生の節目を記念して寄附していただくことを考えました。

千円でも二千円でも金額の多寡に応じて本を選びます。本には誰それの何々記念による寄贈と入ります」と山下さん。

本そのものを寄贈するのではなく、購入費を寄付するというのが重要だ。

本がたくさんあるから寄贈したいという声は多いが、図書館の蔵書として受け入れたいと

いう本はわずかだ。以前だと、地元の名士の蔵書をまるごと受け入れて「◎◎文庫」と冠する例は多かったが、いまはスペース的にも人員的にもとてもそんな余裕はない。

しかし、ふくろう文庫では、図書の購入資金を寄贈してもらい、館が購入する本を選ぶ。

それも、普通に流通している本ではなく、美術書、それも精緻な複製本を中心に収集しているのだ。

「岡倉天心は『美術は人生の華』だと云っています。美術書はそれを読む人の人生を潤すもので、時流によって廃れることはありません」と、美術書に特化した理由を山下さんは話す。

寄付を受けると、山下さんはその額に合う美術書を探す。費用を節約するためもあって、

古書店を利用する。以前は全国から古書目録を取り寄せて、細かくチェックしていたが、

付き合いのあった古本屋の閉店が続いているのが悩みの種だ。

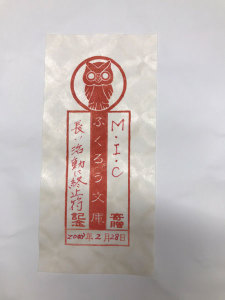

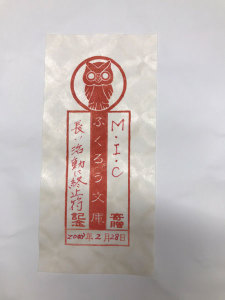

購入した本の見返しには、蔵書票を貼り、寄贈者の名前と寄贈した理由を書く。「どんな人が寄贈してくれたのかを、手に取った人に知ってほしいんです」と山下さん。自分の祖父が

寄贈した本を見に来た人もいるという。本が思い出のよすがになるというのは、素敵な話だ。

★ふくろう文庫の蔵書票

見返しには、山下さんが「北海道新聞」に連載していた(現在は休載)蔵書紹介の記事

など、関連記事も貼り付ける。利用者の理解を高めるためだ。

ふくろう文庫には、現在までに約200人が約6000万円を寄付し、約7000点が収集されて

いる。現在は、ボランティアが運営している。

ふくろう文庫という名前は、ローマ神話で知恵を司る女神ミネルヴァの肩にとまっているのがふくろうであることに由来する。

出版文化を反映する複製本

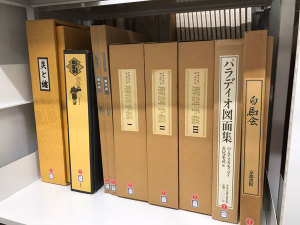

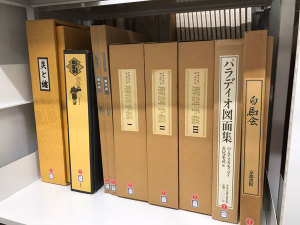

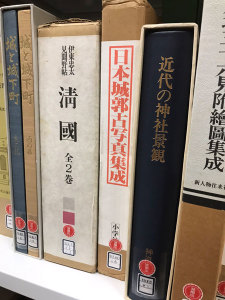

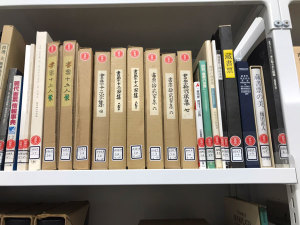

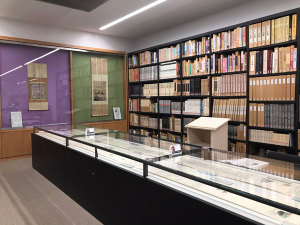

山下さんの案内で書庫に入る。

ふくろう文庫の棚には、大型本が多い。

ジャンルを無視して、目についた本を挙げると、『釈尊絵伝』(学研)、『手漉和紙大鑑』(毎日新聞社)、『烏丸光広』(小学館)、『レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖手稿』(岩波

書店)などなど。

★『釈尊絵伝』を示す山下さん。下の棚には『手漉和紙大鑑』が。

★『レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖手稿』

『覆刻渡辺崋山真景・写生帖集成』(平凡社教育産業センター)を出してもらったが、

崋山の写生帖が1冊ずつ精巧に再現されており、木箱に収められている。

★『覆刻渡辺崋山真景・写生帖集成』の一巻

古い時代のものばかりかと思えば、関野凖一郎の版画集『櫓太鼓』(中央公論社)、

『伊東忠太見聞野帖 清国』(柏書房)などもある。

★『伊東忠太見聞野帖 清国』

これらの多くは、1960~1980年代に刊行されている。複製には写真、製版、印刷、製本

などで最高の技術が使われており、現在ではこういった豪華本を刊行するのは難しい。また、それを購入できる図書館や大学、愛書家がいたということでもある。

ふくろう文庫からは、日本の出版文化の高いレベルを感じることができるのだ。

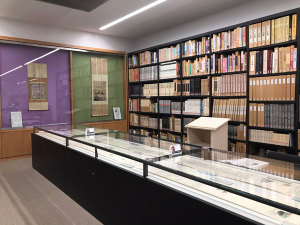

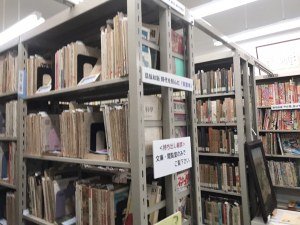

また、蔵書票を愛する山下さんらしく、関連書の並ぶ棚もある。

★蔵書票の棚

一緒に書庫に入った西方さんや根元さんは、自分が寄贈した本を出して眺めている。それぞれに記念の理由があるそうだ。

「先日も、『書道芸術』全20巻・別巻4(中央公論社)を寄贈した室蘭工業大卒で私の仲間が、『最後の別れ』だと見にいらしていました」と山下さんは話す。

なお、閲覧室にはふくろう文庫の常設コーナーがある。そちらに並べる本は書庫からひんぱんに入れ替え、テーマ別の展示も行なう。8月には1階の多目的室で、『弘法大師行状絵巻』『両界曼荼羅』の複製の展示も行なった。

★ふくろう文庫の展示コーナー

あちこちにふくろうの置物があるのは、山下さんがコツコツと集めたもの。「私のふくろう好きを知って寄贈してくださる方もいるんです」と笑う。

★ふくろうの置物

受難の室蘭図書館史

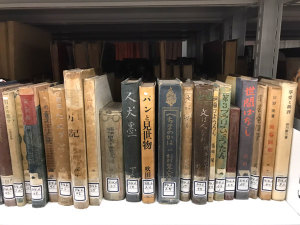

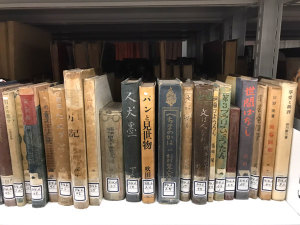

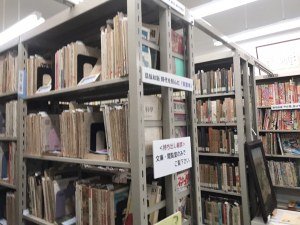

通路を挟んだ反対には、ふくろう文庫以外の蔵書がある。

ゆっくり見る時間はなかったが、戦前や終戦後の本が並ぶ一角は、じっくり眺めると面白い本に出会えそうだ。

★古い随筆本が並ぶ棚

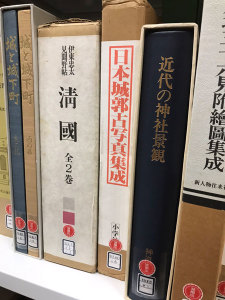

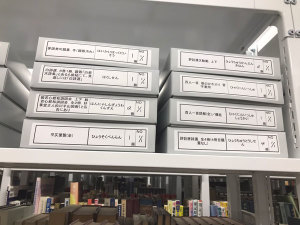

棚の上の方に、中性紙函が重ねられている。「あれは私が救った本なんです」と、山下さんは話す。

★和本を収めた中性紙函

山下さんは前の図書館で、未整理の和本約1000冊を発見。それらは下駄箱のような函に

入れられていた。不要なので廃棄すべきという声があるなか、山下さんが調べると、その中に

貴重書があることが判った。

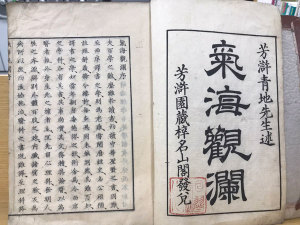

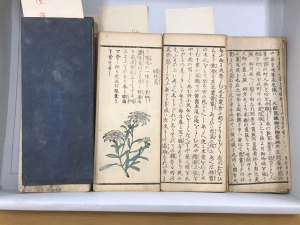

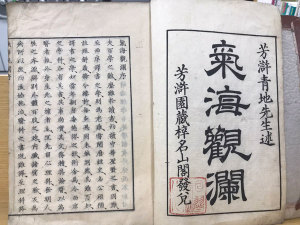

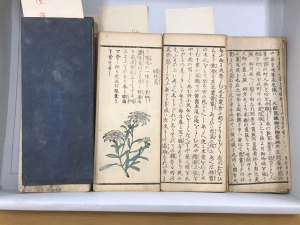

「青地林宗『気海観瀾(きかいかんらん)』は、日本初の物理科学書です。遠藤通『救荒便覧』は飢饉に対する政策を論じたもので、4冊揃いはほかに所蔵されていません」

★『気海観瀾』

★『救荒便覧』

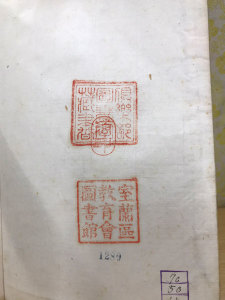

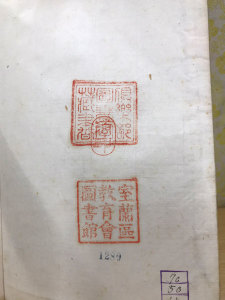

これらの和本には「倶楽部図書館蔵書」「室蘭区教育会図書館」の蔵書印がある。

★蔵書印

ここで、室蘭の図書館の歴史を平林正一「市立室蘭図書館受難史」(『室蘭地方史研究』)によって見ていこう。

鉄鋼業の繁栄を背景に大正初期に設立された室蘭倶楽部は、室蘭駅前の区立公会堂の一室に図書室を設けた。その後、1921年(大正10)に在郷軍人分会建物内に〈室蘭区教育会図書館〉が設立され、翌年の市制執行により〈室蘭市図書館〉となった。

1927年(昭和2)に社会館の2階に開館。1941年(昭和16)、市役所本庁舎の全焼により、社会館が仮庁舎となり、図書館は休館した。同年、別の場所で仮開館したが、戦争の高まりによってふたたび休館した。

終戦後、1948年に室蘭商工会議所の一部で再開するが、1951年の市立病院の火事で商工会議所が入院病棟となり、また移転した。ほかの施設よりも図書館の順位が低かったことは、

行政の無理解から来るものだろう。

その後、図書館を必要とする声が高まり、1958年に3階建ての新館を設立。やっと独自の

施設を持てたのだ。同館は全道で最古の建物だったという。先に見たように、同館は老朽化のため、2021年3月で休館し、現在の図書館に移った。

「市立室蘭図書館受難史」には、ほかにも、思想取り締まりによる蔵書の押収、戦時中の蔵書疎開、GHQによる閲覧禁止図書、〈室蘭CIE英語読書室〉があったことなど、興味深い事項が並ぶが、ここでは触れない。

それにしても、タイトル通り「受難」だらけの図書館だったのだ。

山下さんが、初期の図書館の蔵書印のある和本を見つけ出したのは、受難続きのなかでの

ちいさな奇跡だと云えるかもしれない。

取材を終えた後、郷土資料のコーナーの棚をざっと見る。『室蘭地方史研究』をはじめ、

地元で発行されている研究誌や私刊本が多く、ひと通り眺めるのに1時間かかった。

その奥には郷土資料の書庫があり、室蘭や北海道に関する資料が並んでいた。

★郷土資料の書庫

港の文学館も面白い

翌朝、駅近くの〈室蘭市港の文学館〉を見学した(以下、『むろらん港の文学館読本』などを参照)。

同館は1988年に市立室蘭図書館の附属文学資料館として開館。2004年に図書館から分離し現在の名称になった。そして、2013年に元ビールレストランの建物に移転。赤煉瓦の建物で遠くからでも目立つ。

★港の文学館外観

★港の文学館入り口

ここにはプロレタリア文学者の葉山嘉樹、アイヌ研究の知里真志保、ノンフィクション作家の久田恵ら、出身やこの地に縁のある文学者の展示が数多くある。

東日本を旅したイザベラ・バードも1878年(明治11)に室蘭を訪れ、「室蘭は絵のように美しい小さな町である」と『日本奥地紀行』で書いた。

室蘭からは八木義徳、三浦清宏、長嶋有の3人の芥川賞作家を輩出している。このうち八木は、他の文学者とは別に、奥に〈八木義徳記念室〉が設けられている。著書や原稿、色紙、

写真などが豊富だ。同館の展示は手づくり感があって、堅苦しさがないのがいい。なお、同館は、八木や三浦の旧蔵書も所蔵している。

★八木義徳記念室

同館では「港の文学館叢書」として、1997年に『八木義徳書誌』を刊行している。これは1986年に八木義徳文学研究会の土合弘光が編んだ『心には北方の憂愁 八木義徳書誌』が

基になっている。八木は、同書が刊行された際の喜びをエッセイで書いている。

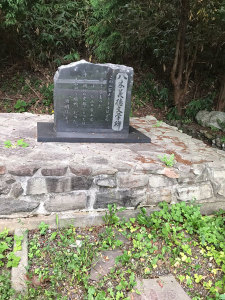

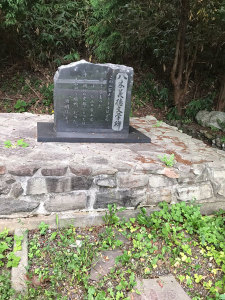

このあと、室蘭の人々にはなじみぶかい測量山に建てられた八木義徳文学碑も見学した。

★八木義徳文学碑

久しぶりに読み返したくなって、翌日トークイベントを行なった札幌の〈円錐書店〉で

八木の本を2冊買った。

また、〈秀痴庵文庫〉は実業界で働きながら、雑誌の創刊号などを蒐集した田中秀雄のコレクション。特別に見せていただいたが、文芸同人誌やプロレタリア雑誌に混じって、戦後の

カストリ雑誌や官能雑誌もあるのが面白い。「秀痴庵」という号は、私の好きな何でも蒐集家の池田文痴庵を思わせて親しみが持てる。

「港の文学館叢書」の第2巻として、2000年に『田中秀痴庵文庫書誌』を刊行している。

今回は駆け足だったが、この書誌を手にじっくりこの文庫を見学したい。

★秀痴庵の棚

午後にはふたたび室蘭市図書館に行き、「本好き二人によるトークショー」(やや恥ずかしいタイトルだが)に臨んだ。40人以上が集まってくれ、山下さんのテンションも大いに盛り上がった。

★トークの様子

マイクを持っているのは天雲成津子さん

公共図書館の新設が話題になる一方で、その運営の在り方はあまり注目されていないのが

現状だ。室蘭市図書館には今後とも、市民の力によるふくろう文庫と、受難を経て受け継がれた蔵書を守ることを前提に、新たな図書館づくりに取り組んでほしい。その際には、港の文学館とのコラボレーションも考えてみてはどうでしょう。

最終日の朝、室蘭駅に行くと、10月1日から無人化すると表示があった。その後の変化を

確かめるためにも、またこの町に来たいと思う。

★室蘭駅

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu